Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.US-Politik unter Trump Eine Ankündigung lässt aufhorchen

Donald Trump macht eine spektakuläre Ankündigung – seine Leute relativieren die Aussage später wieder. Was steckt hinter diesem Muster des US-Präsidenten?

Donald Trump hat es wieder getan: Mit einer einzigen, provokanten Ankündigung hat er die Weltöffentlichkeit aufgeschreckt. Bei einer Pressekonferenz mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte er, dass die USA den Gazastreifen "übernehmen" würden. Das Ziel: aus den Trümmern eine florierende "Riviera des Nahen Ostens" machen. Für die rund zwei Millionen Palästinenser, die dort leben, hatte er ebenfalls eine Lösung parat – sie sollten das Gebiet verlassen. "Ich glaube nicht, dass sie Nein sagen werden", so Trump lapidar.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Während es aus israelischen Regierungskreisen hieß, Trumps Pläne seien "genial", lösten die Pläne Entsetzen in der arabischen Welt und scharfe Kritik von Menschenrechtsorganisationen aus. Eine Zwangsumsiedlung wäre ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht, warnten die Vereinten Nationen sowie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Nur einen Tag später begann das Zurückrudern der US-Administration.

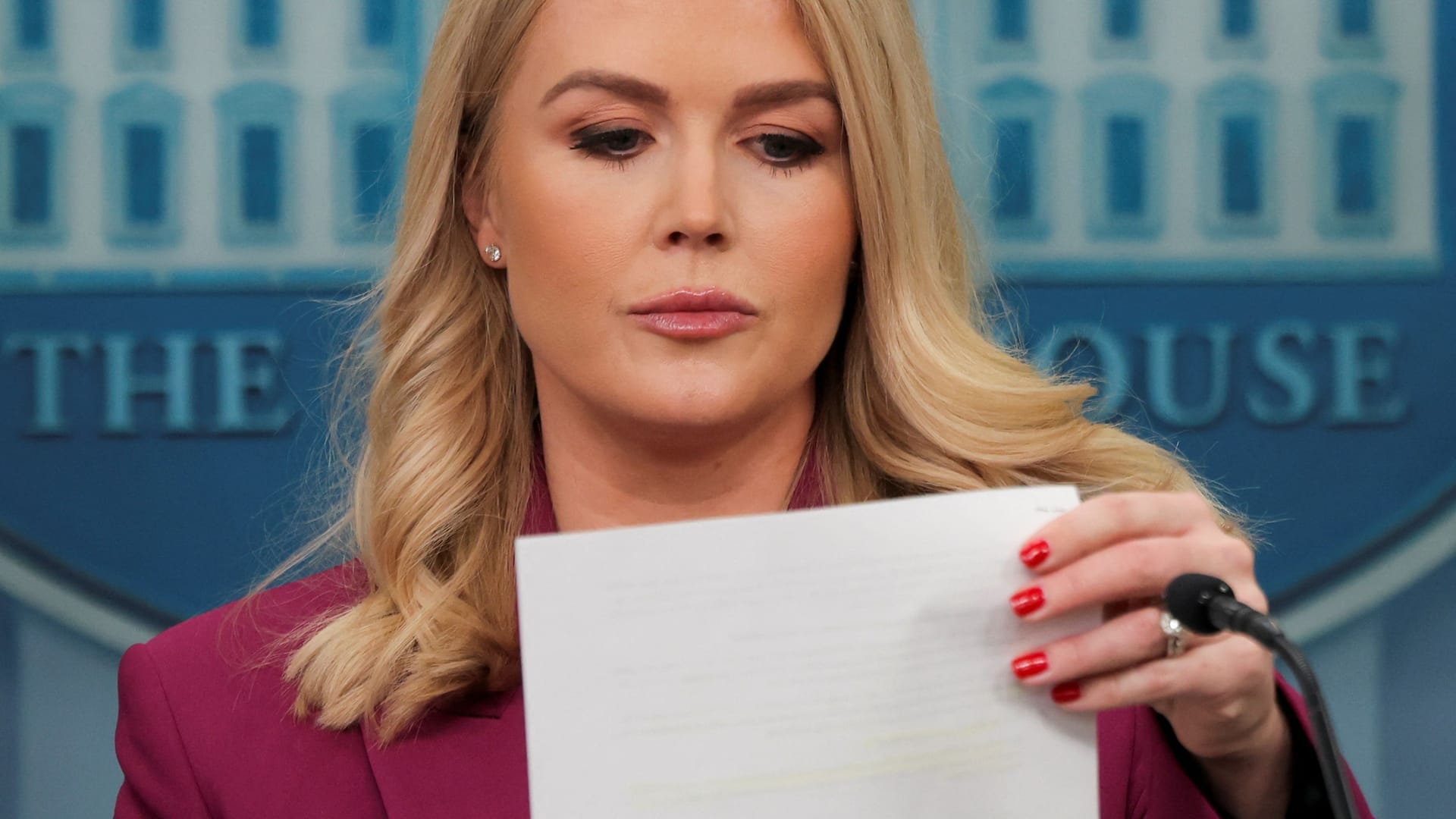

Außenminister Marco Rubio erklärte, Trumps Worte seien "nicht als feindseliger Schritt gedacht" gewesen. Sein nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz relativierte: Es gehe lediglich darum, das Küstengebiet "wieder bewohnbar" zu machen. Auch die Regierungssprecherin Carolin Leavitt entkräftete Trumps vollmundige Ankündigung: Washington würde weder Truppen noch Geld in den Gazastreifen entsenden. Trump selbst äußerte sich nicht mehr weiter zu den Details.

Dieses Auftreten hat System. Schon während seiner ersten Amtszeit überschritt Trump viele Grenzen. Die Rolle als Provokateur scheint der US-Präsident in dieser Amtszeit noch ausbauen zu wollen.

Wir zahlen nicht mehr

Kaum war der Sturm um Trumps Gaza-Pläne etwas abgeklungen, stand die nächste außenpolitische Eskalation an. Dieses Mal ging es um den Panamakanal. Das US-Außenministerium verkündete auf X, dass amerikanische Regierungsschiffe künftig keine Durchfahrtgebühren mehr zahlen müssten. Die Regierung Panamas habe diese Zusage gemacht, hieß es. Doch die panamaische Kanalbehörde dementierte umgehend: Es gebe "keine Anpassungen der Gebühren".

Trump hatte in der Vergangenheit kritisiert, die USA würden bei der Nutzung des Panamakanals "nicht fair" behandelt und behauptet, China kontrolliere die Wasserstraße. Nun setzte er seine Drohkulisse fort. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, der Zugang zum Kanal habe "oberste Priorität". Ein Militäreinsatz sei nicht ausgeschlossen. Die Einschüchterungstaktik folgt einem Muster: Trump macht eine provokante Ansage, über die Folgen können sich seine Leute kümmern. Auch wenn sie dabei zurückrudern müssen, wächst der Druck auf die Gegenseite.

Katharina Weber, die Geschäftsführerin der Negotiation Advisory Group, eines Unternehmens, das auf Verhandlungsberatung spezialisiert ist, vergleicht Trumps Taktik mit dem "Chicken Game": "Es gewinnt immer der, der sich mehr traut und von dem man glaubt, dass er nicht ausweicht", erklärt sie im Interview mit t-online. Diese Strategie sei jedoch hochriskant und gehe nur unter einer Bedingung auf: "Alle müssen immer Angst vor Trump haben, ansonsten funktioniert sein Konzept nicht", so Weber.

Zölle als Druckmittel

Trumps Wirtschaftspolitik funktioniert nach dem gleichen Muster. Er erhob massive Zolldrohungen gegen Mexiko, Kanada und China. Deren Einführung hätte nicht nur den Nachbarn, sondern auch der amerikanischen Wirtschaft stark geschadet. Doch Trump eskalierte den Konflikt immer weiter. Bis Kanadas Premierminister Justin Trudeau und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum im letzten Moment vor Eintritt der Zölle eine Einigung mit Trump verkündeten. Sie beugten sich öffentlich scheinbar Trumps Willen und der Präsident ging aus der von ihm selbst geschaffenen künstlichen Krise in den Augen vieler als Sieger hervor.

Gegen China gelang diese Strategie hingegen nicht. Denn die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern scheiterten, die USA erhoben Zölle und China antwortete daraufhin selbst mit Abgaben auf US-Produkte. Auch mit der Europäischen Union steht ein Zollkonflikt bevor. Trump verkündete, dass Zölle auf EU-Produkte auf jeden Fall kommen werden, die Union hat die Gegenmaßnahmen bereits in der Schublade. Das "Chicken Game" ist noch im vollen Gange.

Politik mit Fußfessel

Noch martialischer als in Handelsfragen tritt Trump bei seinem wichtigsten Wahlthema auf: Migration. Nachdem Kolumbiens Präsident Gustavo Petro die Landung von zwei US-Abschiebeflügen untersagt hatte, eskalierte Trump den Konflikt. Der US-Präsident drohte Kolumbien massive Strafzölle und Wirtschaftssanktionen an. Kaffee, Blumen und Rohöl aus Kolumbien hätten über Nacht deutlich teurer werden können. Petro knickte schließlich ein und erklärte sich bereit, die Abschiebungen unter neuen Bedingungen zu akzeptieren.

Dabei inszenierte Trump die Abschiebungen öffentlichkeitswirksam: Menschen in Handschellen, Fußfesseln und Metallketten wurden in Militärmaschinen verfrachtet, Bilder davon kursierten in den Medien. Kolumbien wollte zunächst nicht mit dieser Symbolik in Verbindung gebracht werden, lenkte aber nach Trumps ökonomischem Druck ein. Die Abschiebeflüge gingen weiter – und Trump präsentierte sich erneut als starker Führer, der andere Regierungen zum Gehorsam zwingt.

Hinter Trumps Migrationspolitik steht einer der wenigen Berater, die ihn schon während seiner ersten Amtszeit begleiteten: Stephen Miller. Der 39-jährige Hardliner war damals bereits federführend für die harte Politik gegen Einwanderer verantwortlich. In der zweiten Amtszeit ist Miller als stellvertretender Stabschef nun noch mächtiger.

Ein Angriff auf trans Rechte

Neben der Migration ist Miller auch für Trumps Innenpolitik zuständig. Diese ist geprägt von einem Kulturkampf gegen Programme für Diversität, Gleichheit und Inklusion (D.E.I). Sie richtet sich unter anderem auch gegen trans Personen. Mit einem neuen Dekret hat er trans Frauen nun die Teilnahme am Frauensport verboten. Schulen und Hochschulen, die trans Athletinnen die Teilnahme erlauben, könnten ihre Bundesförderung verlieren. "Der Krieg gegen den Frauensport ist beendet", erklärte Trump selbstzufrieden. Kritiker warnten vor einer verfassungswidrigen Diskriminierung, Menschenrechtsgruppen kündigten Klagen an.

Wieder zeigt sich das gleiche Muster: Ein radikaler Schritt mit maximaler Polarisierung, über dessen Umsetzung letztlich Gerichte entscheiden müssen. Doch Trumps Botschaft ist längst gesetzt. Während seine Gegner sich mit der rechtlichen Aufarbeitung befassen, hat er die Debatte bereits verschoben – und seinen Anhängern signalisiert: Er bekämpft erfolgreich die "radikale trans Ideologie".

Ob in Gaza, in Panama oder im Kulturkampf: Trump setzt auf die Strategie des maximalen Tabubruchs. Seine Ankündigungen sind so extrem, dass sie Empörung auslösen – und seine Leute dann mit vermeintlich besänftigenden Erklärungen nachziehen müssen. Doch das eigentliche Ziel ist dann längst erreicht: Trump bestimmt die Debatte, drängt Gegner in die Defensive und präsentiert sich als unbeirrbarer Kämpfer für seine Agenda. Dass sich manche seiner Ankündigungen nie realisieren lassen, spielt kaum eine Rolle. Am Ende bleibt der Eindruck: Trump kommt offenbar mit allem durch.

- Eigene Recherche

- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP

Quellen anzeigen