Das historische Bild Historisches Bild: Täglich bei t-online

08.08.1969: Ein Zebrastreifen schreibt Musikgeschichte — Eigentlich ist es eine ganz alltägliche Szene: Vier Männer überqueren einen Zebrastreifen. Allerdings sind die Betreffenden, die am 8. August 1969 die Straße betreten, nicht irgendwer. Sondern die Beatles, die berühmteste Band der Welt. Auch der Zebrastreifen liegt nicht irgendwo, sondern auf der Abbey Road in London. Gegenüber den Tonstudios des Plattenkonzerns EMI, wo die Beatles gerade ihr elftes Studioalbum aufnehmen. Während die Beatles musikalisch noch einmal alles geben, wollen sie es beim Cover einfach halten. Statt der Ursprungsidee zu folgen und das Album "Everest" zu nennen – was zwecks Cover-Foto eine lange Reise in den Himalaja nach sich gezogen hätte – gehen die Beatles einfach vor die Tür: Morgens gegen 10 Uhr überqueren sie die Abbey Road, davor steht der Fotograf Iain McMillan auf einer Leiter und schießt das Bild.

1926: Parade der Rassisten — Washington, D. C. ist das Zentrum der US-Demokratie, am 13. September 1926 wird die Stadt jedoch zum Aufmarschgebiet von Rassisten. Zu Tausenden paradieren Mitglieder des Ku Klux Klan über die Pennsylvania Avenue und zelebrieren ihren Hass gegen Afroamerikaner, Juden, Katholiken und Einwanderer. Die Behörden waren sich zuvor lange uneinig, ob sie die Parade genehmigen sollten. Anders als heute ist der Klan in jenen Jahren allerdings keine kleinere Gruppe von Rassisten. Sondern eine mächtige Organisation von mehr als vier Millionen Mitgliedern. Manche Parlamentarier gehören dazu, selbst der vormalige Präsident Warren G. Harding pflegte engste Kontakt zu der rechtsextremen Truppe. Obwohl diese vor allem im Süden für zahlreiche gewalttätige Übergriffe und Morde an Afroamerikanern verantwortlich ist. So genehmigt Washington, D. C. schließlich den Marsch unter einer Auflage: Die Teilnehmer müssen ihre Gesichter zeigen und dürfen sie nicht wie sonst üblich verhüllen.

06.08.1945: Flieger des Todes — Es ist eines der berühmtesten Flugzeuge der Weltgeschichte und eines der berüchtigsten. Am 6. August 1945 transportiert die "Enola Gay", ein Bomber vom Typ B-29, eine Atombombe namens "Little Boy" Richtung Japan. In einer Höhe von rund neun Kilometern wirft die Besatzung "Little Boy" ab. Ein paar Hundert Meter über der Stadt Hiroshima detoniert "Little Boy" schließlich. Und löscht Zehntausende Menschenleben im Bruchteil einer Sekunde aus. Die Mannschaft an Bord der "Enola Gay" ist schockiert, als sie die Folgen ihrer Tat aus sicherer Entfernung beobachtet. Der Mechaniker Robert H. Shumard ist fassunglos: "Da war nichts als Tod in dieser Wolke." Nur Pilot Paul Tibbets ist hocherfreut. "Jungs, ihr habt gerade die erste Atombombe der Geschichte abgeworfen!" Tibbets, der den Bomber nach seiner Mutter "Enola Gay" benannt hat, wird kurz darauf hoch dekoriert, später bringt er es bis zum General.

05.08.1955: Jubeltag des Käfers — Der Legende nach war der Volkswagen-Chef Heinrich Nordhoff wenig begeistert von seinem Hauptprodukt. "So viel Fehler wie ein Hund Flöhe hat", attestierte Nordhoff demnach 1948 dem VW-Käfer. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht: Hunderttausende Käufer sahen hingegen in dem Käfer, den einst die Nationalsozialisten als "Kraft durch Freude"-Wagen ersonnen hatten, eine erschwingliche Möglichkeit, im Straßenverkehr mobil zu werden. So feiert der Volkswagen-Konzern am 5. August 1955 das millionste produzierte Modell im Werk Wolfsburg. Wobei der Käfer bei Volkwagen in der ersten Zeit nach Kriegsende nur ungern als "Käfer" bezeichnet wurde: Da der Wagen das einzige Modell im Portfolio war, galt er schlicht als "Volkswagen".

1978: Rache der Roten Brigaden — Gemütlich trinkt das Ehepaar seinen Kaffee vor dem Plakat von Aldo Moro, wenig ist von der Aufregung zu spüren, die Italien 55 Tage lang erschüttert hatte. Am 16. März 1978 kidnappen Mitglieder der "Roten Brigaden" Moro und töten dabei fünf Leibwächter. Die Regierung erklärt, dass sie nicht mit Terroristen verhandelt. Moro ist als Chef der italienischen Christdemokraten und ehemaliger Regierungschef einer der einflussreichsten Politiker des Landes. Gerade zum Zeitpunkt seiner Entführung arbeitet er an einer politischen Sensation. Mitten im Kalten Krieg zwischen Ost und West will der Konservative Moro mit den italienischen Kommunisten einen "historischen Kompromiss" aushandeln. Weder den linksextremen "Roten Brigaden" noch den zahlreichen Rechten gefällt dies. Als Moros Leiche am 9. Mai 1978 schließlich in einem Kofferraum entdeckt wird, halten viele Italiener eine Beteiligung rechter und konservativer Gruppen für möglich.

1958: Fahrt ins ewige Eis — Mit Jubel wird die "USS Nautilus" am 25. August 1958 in New York empfangen. Immerhin ist die "Nautilus" nicht nur das erste nuklear betriebene Unterseeboot der Welt, sie kehrt auch von einer besonderen Mission zurück. Am 3. August hat sie eine kurze, aber spektakuläre Botschaft in den Äther geschickt: "Nautilus 90 Nord". Was bedeutet, dass die "Nautilus" als erstes Schiff der Menschheitsgeschichte den geografischen Nordpol erreicht hatte; anschließend unterfuhr sie als erstes Unterseeboot zudem den gesamten Eisschild des Nordpolarmeeres. Die Amerikaner sind entsprechend stolz auf das U-Boot und seine Besatzung. Nachdem die Sowjetunion im Jahr zuvor mit dem "Sputnik" den ersten Satelliten ins Weltall geschossen hatte, können die USA zumindest zu Wasser ihre technologische Überlegenheit vorführen.

2000: Stadt in Trümmern — Enschede ist eine beschauliche niederländische Stadt an der Grenze zu Deutschland. Am 13. Mai 2000 wütet hingegen ein Inferno im Stadtgebiet. Auf dem Gelände einer Feuerwerksfabrik kommt es zu einer Detonation, selbst in Deutschland wird die Erschütterung registriert. Feuerwehrleute eilen zur Fabrik, um zu löschen. Es sind zunächst zu wenige, für das, was sie dort erwartet. Rund 100 Tonnen Sprengstoff sind explodiert, die Fabrik brennt, umliegende Häuser und Autos brennen, zahlreiche Menschen sind durch die Druckwelle getötet und verwundet worden. Selbst in Hunderten Metern Entfernung sind Fensterscheiben geborsten. Schnell eilen weitere Rettungskräfte herbei, auch aus Deutschland kommen Löschzüge über die Grenze. Als die letzten Brandherde erloschen sind, ziehen die Retter Bilanz: 23 Tote, darunter vier Feuerwehrleute, fast eintausend Menschen verletzt.

01.08.1944: Das berühmteste Tagebuch der Welt endet — Am 1. August 1944 notiert ein junges Mädchen in sein Tagebuch: "Und suche immer wieder nach einem Mittel, so zu werden, wie ich so gern sein möchte, und wie ich sein könnte, wenn ja ..., wenn keine anderen Menschen auf der Welt lebten." Das junge Mädchen heißt Anne Frank, seit Jahren lebt sie mit ihrer Familie versteckt in der Prinsengracht 263 in Amsterdam. Es sollen die letzten Worte sein, die Anne Frank in ihr Tagebuch schreibt, am 4. August 1944 wird sie verhaftet. Die Familie Frank ist jüdischer Herkunft, aus diesem Grund war sie 1934 aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die später von der Wehrmacht eroberten Niederlande emigriert. Nach der Festnahme wird Anne Frank mit ihren Eltern und ihrer Schwester Margot nach Auschwitz deportiert, später kommen die Schwestern in das Konzentrationslager Bergen-Belsen, wo sie im Februar oder März an Typhus sterben. Anne Frank wird nur 15 Jahre alt.

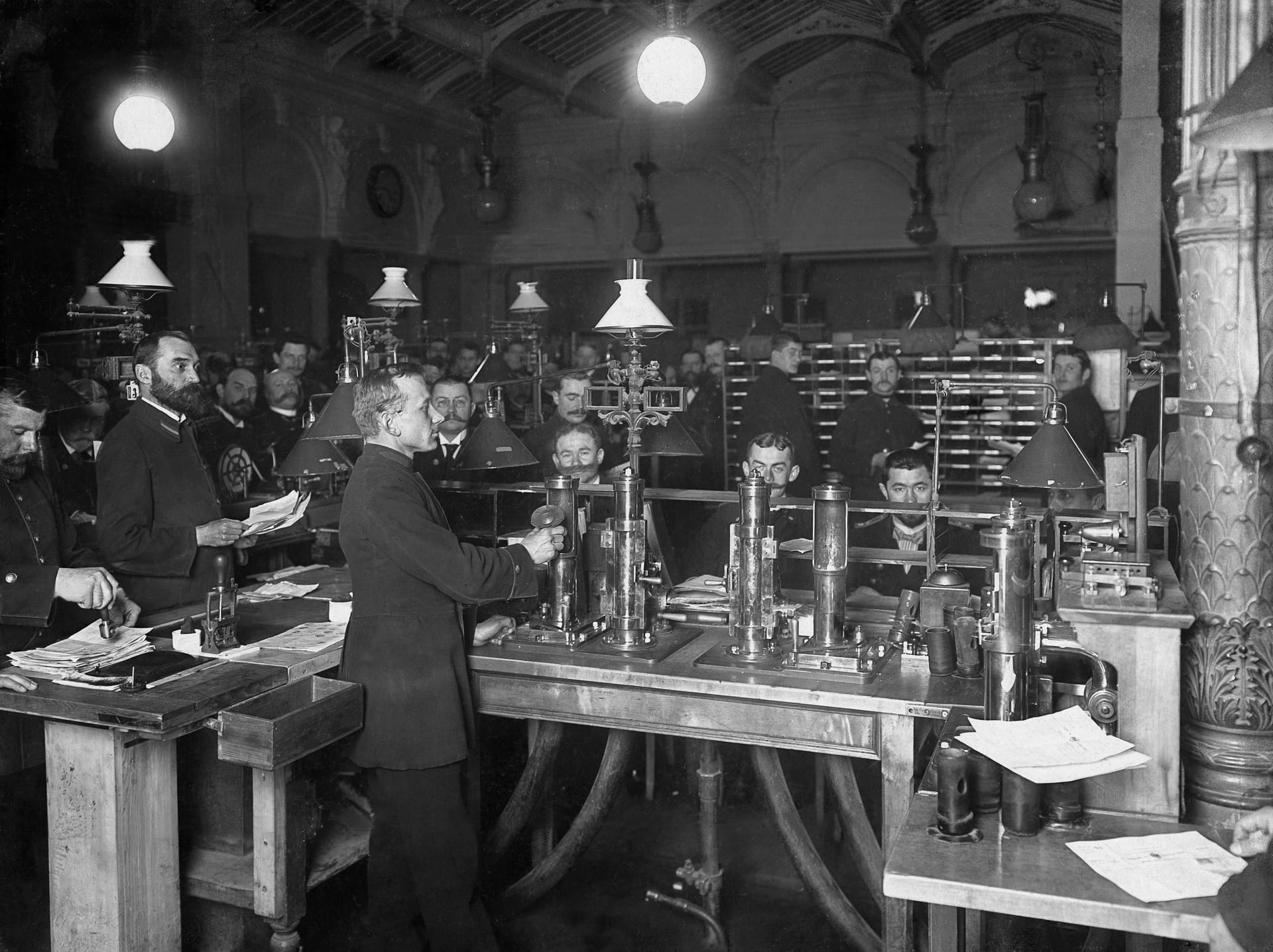

1901: Die Post kommt aus dem Untergrund — Dies ist weder ein Labor noch eine Werkstatt, sondern eine Einrichtung der Postzustellung. Um die vorletzte Jahrhundertwende durchzieht neben Strom- und Wasserleitungen noch eine ganz andere Versorgungsart den Berliner Untergrund: Die städtische Rohrpost, in den Dreißigerjahren immerhin rund 400 Kilometer lang. Das Prinzip wurde bereits Anfang des 19. Jahrhunderts vom britischen Ingenieur George Medhurst erdacht. Mitteilungen werden in Büchsen gepackt, diese in ein Rohrsystem eingespeist und mittels Druck befördert. Diese Geschwindigkeit konnte kein Postbote auf der Straße erreichen. Natürlich ist das System nicht für jeden Privathaushalt geeignet, aber Behörden hielten so schnell und zuverlässig Verbindung, genauso weiter voneinander entfernte Postämter, mittels derer sich auch Privatleute Nachrichten senden konnten.

30.07.1975: Amerikas meistgesuchter Mann — "Wo ist Jimmy Hoffa?" Diese Frage stellt sich Amerika seit dem 30. Juli 1975. Zu diesem Zeitpunkt ist James Riddle "Jimmy" Hoffa (r.) einer der bekanntesten Männer der USA. Als Chef der Gewerkschaft der Lastwagenfahrer, der "Teamsters", entscheidet Hoffa wortwörtlich darüber, ob Amerika still steht. Als Chef der Teamsters setzte er sich vehement für die Interessen seiner Mitglieder ein – und war doch stark umstritten. Denn Hoffa hatte beste Kontakte zur Mafia, er selbst vergriff sich höchstwahrscheinlich an der Pensionskasse der Teamsters. Hoffa war derart berüchtigt, dass Justizminister Robert Kennedy, der jüngere Bruder des US-Präsidenten John F. Kennedy, Hoffa persönlich verfolgte. Am 30. Juli 1975 wurde er zum letzten Mal auf dem Parkplatz seines Stammlokals "Machus Red Fox" in der Nähe von Detroit gesehen. Dann verliert sich seine Spur, wahrscheinlich wurde er ermordet. Bis heute sucht das FBI nach Hoffas Leichnam.