Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

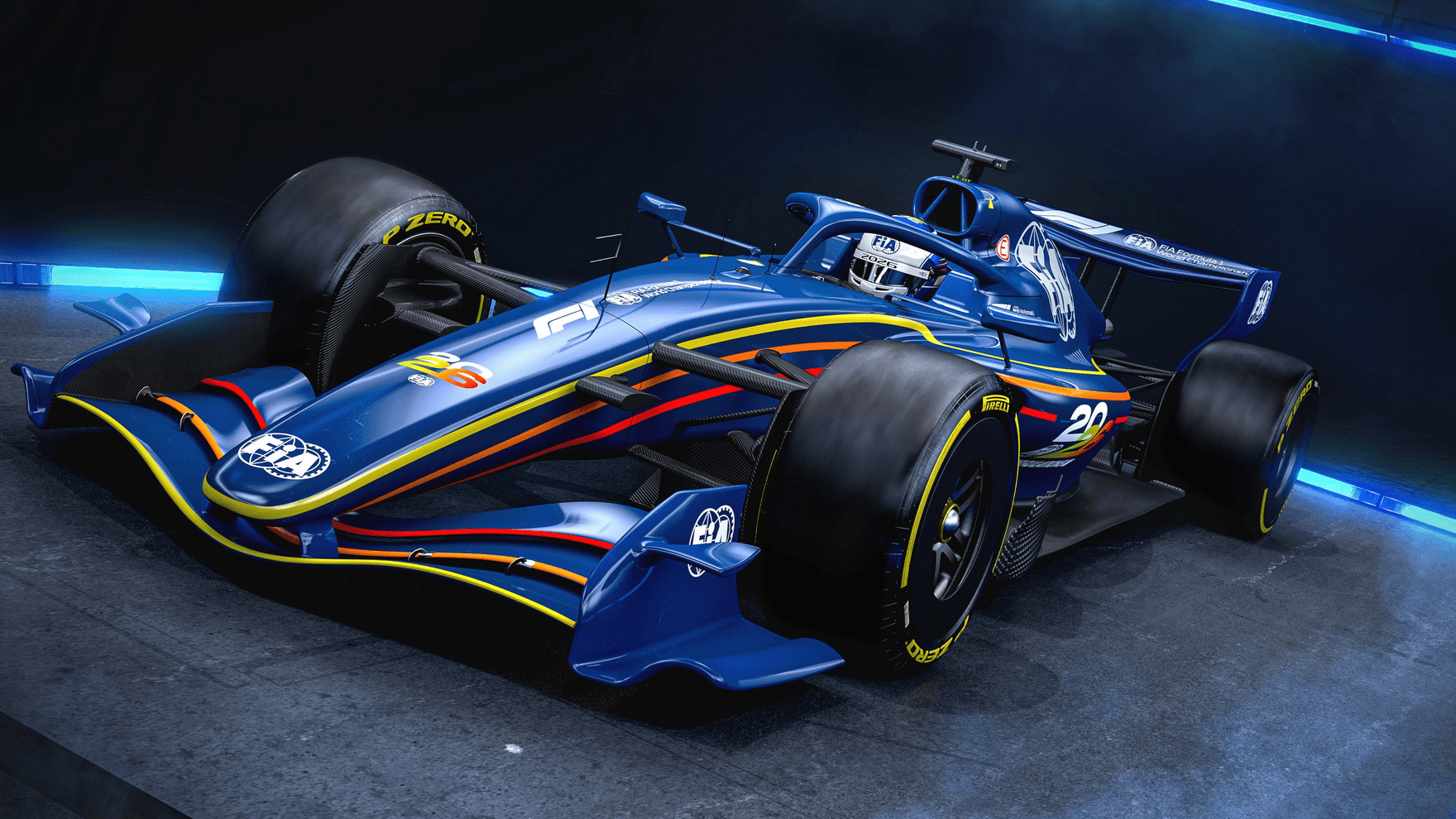

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Leichter, schmaler, klimaneutral So sieht die Revolution der Formel 1 aus

In der Formel 1 stehen umfangreiche Regeländerungen an. Die Autos sollen kleiner, leichter und nachhaltiger werden. Die Lösung für die Probleme der Königsklasse?

Die Formel-1-Saison 2025 hat gerade erst begonnen, doch das Jahr 2026 wirft schon seine Schatten voraus. Denn dann stehen in der Königsklasse des Motorsports die nächsten umfassenden Regeländerungen an.

Eine Überarbeitung des Regelwerks bringt traditionell auch das Machtgefüge unter den Teams durcheinander. Nicht wenige Teams, die in den ersten Rennen in diesem Jahr also wenig erfolgreich sind, dürften ihren Fokus schnell auf die Entwicklung des Autos für die nächste Saison richten, um dann vorne dabei zu sein. Dabei gibt es einiges zu beachten.

t-online erklärt, was sich zur Saison 2026 alles ändern wird und was die Neuerungen bezwecken sollen.

Die neuen Regeln werden die Formel 1 in drei ganz wesentlichen Bereichen verändern: der Aerodynamik, bei den Motoren und bei Größe und Gewicht der Autos.

Das Problem mit der "Dirty Air"

Bei der Aerodynamik eines Formel-1-Autos geht es vor allem um Abtrieb. Ein Formel-1-Auto funktioniert dabei wie ein umgedrehtes Flugzeug. Während Flugzeuge so entworfen sind, dass der Luftstrom um die Flügel sie anhebt, versuchen Formel-1-Teams, den Luftstrom um die Autos so zu lenken, dass die Luft das Auto nach unten drückt. Das Auto soll sich also an den Boden ansaugen, um mit höheren Geschwindigkeiten durch die Kurven fahren zu können, ohne, dass der Fahrer dabei die Kontrolle verliert.

Die erfolgreiche Suche der Teams nach immer mehr Abtrieb hat in den vergangenen Jahren jedoch auch ein großes Problem mit sich gebracht: die sogenannte "Dirty Air" (zu Deutsch: schmutzige Luft). Die "Dirty Air" beschreibt die verwirbelte Luft, die durch die Aerodynamik an den Autos entsteht. Je mehr Abtrieb die Autos erzeugen, desto mehr verwirbelte Luft entsteht hinter ihnen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Ein Problem ist das deshalb, weil die "Dirty Air" dazu führt, dass die Aerodynamik an einem hinterherfahrenden Auto nicht mehr wie vorgesehen funktioniert und das Auto wiederum Abtrieb verliert. Beim Verfolgen eines anderen Autos verliert ein Fahrer also Zeit. Das Überholen wird so deutlich erschwert. Der Spannung in den Rennen ist das wenig zuträglich.

Was soll mit den neuen Regeln dagegen getan werden?

Die Formel 1 beabsichtigt, mit den neuen Regeln den Abtrieb der Autos deutlich zu reduzieren. Dafür sollen ab 2026 einzelne Elemente der Front- und Heckflügel angepasst, teilweise sogar verboten werden und komplett entfallen. Auch die Unterböden der Autos sollen vereinfacht werden. Nach Angaben der Regelhüter des internationalen Automobilverbandes Fia soll der Abtrieb um bis zu 30 Prozent reduziert werden. Das würde die "Dirty Air" verringern und somit zu besseren Verfolgungsjagden und Überholmanövern führen.

Gleichzeitig bedeutet eine Reduzierung des Abtriebs niedrigere Kurvengeschwindigkeiten und damit theoretisch langsamere Rundenzeiten. Um dem zu entgehen, sollen die neuen Aerodynamik-Regeln auch den Luftwiderstand an den Autos um gleich 55 Prozent senken. Das dürfte die Autos vor allem auf den Geraden schneller machen und die Zeitverluste durch den geringeren Antrieb ausgleichen.

Eine weitere Aerodynamik-Neuerung erwartet die Teams im Bereich der aktiven Überholhilfen. Bisher haben die Fahrer das sogenannte "Drag Reduction System", oder kurz DRS, zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein System, das den Fahrern per Knopfdruck erlaubt, den Heckflügel aufklappen zu lassen, den Luftwiderstand so zu reduzieren und damit höhere Spitzengeschwindigkeiten zu erreichen. Das momentane Regelwerk erlaubt es den Fahrern, das DRS nur zu benutzen, wenn sie sich innerhalb von einer Sekunde hinter einem anderen Fahrzeug befinden. So sollen Überholmanöver erleichtert werden.

In Zukunft soll das DRS durch eine umfassendere aktive Aerodynamik ersetzt werden. Die Fahrer sollen dabei in der Lage sein, ihre Flügeleinstellungen während der Fahrt zu verändern, ohne auf einen bestimmten Abstand zum Vordermann festgelegt zu sein. Dabei sollen sowohl Heck- als auch Frontflügel an festen Punkten einer Strecke verstellt werden können. Unterschieden wird künftig zwischen dem sogenannten X-Modus für geringen Luftwiderstand mit flach gestellten Flügeln und einem Z-Modus für mehr Abtrieb durch angestellte Flügel.

Hybridmotoren: Umweltfreundlich, aber trotzdem problematisch

Bei den Motoren setzt die Formel 1 in ihrem Bestreben, klimaneutral zu werden, auf Hybridantriebe, die schon seit der Saison 2014 die reinen Verbrenner ersetzt haben. Nachdem die Rennserie zuvor die Größe der Verbrennermotoren von zwölf Zylinder auf zehn Zylinder und schließlich auf acht Zylinder stetig reduziert hatte, bestehen die heutigen "Power Units" zu einem Teil aus einem Sechszylinder-Verbrennungsmotor und einem elektrisch betriebenen Teil.

Die Batterie für den Elektromotor wird dabei während der Fahrt laufend neu aufgeladen. Verantwortlich dafür sind die sogenannten MGU-H und MGU-K. Dabei handelt es sich um Systeme, die aus der Abgashitze (MGU-H) sowie der Hitze, die durch die Reibung beim Bremsen entsteht (MGU-K), elektrische Energie gewinnen und in der Batterie des Motors speichern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Auch die Einführung der Hybridmotoren brachte jedoch gleich mehrere Nachteile mit sich: Zum einen müssen die Fahrer die Batterieladung während der Rennen verwalten. Denn trotz der Fähigkeit der Antriebe, die Batterie selbstständig wieder zu laden, reicht das nicht, um über die ganze Renndistanz Volllast zu fahren. Dabei würden die Fans lieber eine Formel 1 sehen, in der die Fahrer ihre Autos auch über die volle Renndistanz am Limit bewegen. Zudem stören sich die Fans am deutlich leiseren Sound der Hybridmotoren.

Ein weiteres Problem: Die Motoren sind in Sachen Spritverbrauch zwar hocheffizient, allerdings auch kompliziert und teuer in der Herstellung, was sie für den Betrieb in Straßenautos unbrauchbar macht. Damit wird die Formel 1 in diesem Bereich aktuell ihrem Anspruch als Innovationstreiber für den Straßenverkehr nicht gerecht. Es ist ein Kritikpunkt an der aktuellen Motorengeneration, den auch Fahrer wie Sebastian Vettel bereits häufiger vorgebracht haben.

Was soll mit den neuen Regeln dagegen getan werden?

Mehr denn je setzt die Formel 1 ab 2026 auf Elektro. Ab dann soll sich die Leistung des Elektromotors von 163 auf knapp 476 PS fast verdreifachen und damit rund die Hälfte der gesamten Motorleistung ausmachen. Dafür muss die MGU-K jedoch deutlich leistungsfähiger werden, denn die MGU-H fällt komplett weg. Dadurch sollen die Antriebe einfacher, günstiger und somit fit für den Straßengebrauch gemacht werden.

Auch für mehr Überholaktionen soll der Motor eine Möglichkeit bieten. Geplant ist die Einführung eines sogenannten Override-Modus. Dieser soll den Fahrern bei einem bestimmten Abstand zum Vordermann mehr Leistung zur Verfügung stellen.

Eine weitere Änderung für mehr Nachhaltigkeit: Der Verbrennerteil der "Power Unit" wird ab 2026 mit 100 Prozent nachhaltigen Kraftstoffen betrieben. Der soll darüber hinaus 1:1 auch in Straßenautos funktionieren. Dabei soll der Kraftstoff zudem effizienter sein. Ab 2026 sollen über eine Renndistanz (rund 300 Kilometer) nur noch 70 Kilogramm statt wie bisher rund 100 Kilogramm Sprit verbraucht werden.

Die Formel 1 hat Übergewicht

Ein weiteres Problem der modernen Formel-1-Autos liegt in deren ausufernder Größe und dem Übergewicht. Entscheidend dazu beigetragen haben unter anderem auch die Hybridmotoren. Denn im Vergleich zu den reinen Verbrennern bedeuten die zusätzlichen Elektrokomponenten der "Power Units" auch erheblich mehr Kilos. Im Vergleich zu den Zehnzylinder-Verbrennern aus dem Jahr 2003, die etwas weniger als 100 Kilogramm wogen, schlagen die aktuellen Motoren mit rund 150 Kilogramm zu Buche.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Zusätzlich zu den Motoren kommen Sparmaßnahmen, wie das Verbot von bestimmten Leichtbaumaterialien, sowie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen (u. a. der Cockpit-Schutz "Halo"), die das Gewicht der Boliden weiter nach oben geschraubt haben. Während die Autos im Jahr 2003 noch leichte 600 Kilogramm auf die Waage brachten, ist in der Formel 1 aktuell ein Mindestgewicht von 798 Kilogramm vorgeschrieben. Die Autos sind also fast 200 Kilogramm schwerer geworden.

Das hohe Gewicht ist vor allem problematisch, da es mehr Reifenverschleiß bedeutet. Das zwingt die Fahrer wiederum zum Haushalten und verhindert ein konstantes Fahren am Limit ebenso wie die Batterieladung.

Hinzu kommt: Die Autos sind nicht nur schwerer, sondern auch größer und breiter geworden. Während die Boliden vor 20 Jahren rund 4,5 Meter lang und 1,8 Meter breit waren, messen sie heute rund 5,5 Meter Länge und zwei Meter Breite.

Gerade auf engen Strecken wie etwa in Monaco oder Ungarn erschwert das den Fahrern das Überholen zusätzlich. Das Rennen in Monaco, mit all seinem Glanz und Glamour eigentlich das "Kronjuwel" im Formel-1-Rennkalender, ist dadurch mittlerweile zur Prozession verkommen, bei dem selbst deutlich schnellere Autos kaum an ihrem Vordermann vorbeikommen, schlicht und ergreifend, weil nicht ausreichend Platz für ein Überholmanöver ist.

Was soll mit den neuen Regeln dagegen getan werden?

Die Bereiche Größe und Gewicht der Autos sind für die Formel 1 am schwierigsten zu beschneiden. Denn weder auf die umweltfreundlicheren Hybridmotoren noch auf die verbesserten Sicherheitsstandards wird die Rennserie verzichten können.

Dennoch versucht sich die Rennserie zumindest an einer kleinen Reduzierung. So wird im neuen Reglement der Radstand, also die Distanz zwischen Vorder- und Hinterrädern, von 3,60 auf 3,40 Meter reduziert. Die Breite der Boliden verringert sich immerhin von 2 Metern auf 1,90 Meter.

Beim Gewicht werden die Renner ebenfalls auf Diät gesetzt. Statt des bisherigen Mindestgewichts von 798 Kilogramm soll ab 2026 ein Mindestgewicht von 768 Kilogramm gelten.

Erfolg der neuen Regeln bleibt fraglich

Das neue Reglement legt also ein umfangreiches Konzept vor, wie die zahlreichen Probleme, die die moderne Formel 1 plagen, angegangen werden sollen. Ob das am Ende tatsächlich von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt abzuwarten. Immerhin hatte sich die Rennserie schon von den letzten Regeländerungen zur Saison 2022 eine Verbesserung, vor allem bei den aerodynamischen Problemen, erwartet. Doch je länger die Ingenieure der Teams an ihren Autos feilen konnten, desto mehr Abtrieb holten sie ihren Boliden zurück. Eine Verbesserung hinsichtlich der Überholproblematik war deshalb lediglich in der ersten Saison zu erkennen. Die Geschichte könnte sich auch ab 2026 wiederholen.

Hinzu kommen mögliche neue Probleme, die von den Regelmachern unter Umständen nicht antizipiert wurden. Ob die neuen Regeln also tatsächlich mehr Spannung in der Formel 1 erzeugen, wird erst die Praxis zeigen.

- Eigene Recherche

- motorsport.com: "FIA präsentiert Formel-1-Reglement 2026 und erste Auto-Designstudie"

- motorsport-total.com: "Die Formel-1-Antriebsregeln für 2026 erklärt"

- motorsport-total.com: "Das neue Antriebs-Reglement der Formel 1 ab 2026"

- auto-motor-und-sport.de: "F1-Reglement 2026: Infos, Zahlen, PS, Bilder"

- formel1.de: "Formel-1-Gewicht: Warum die Formel-1-Autos immer schwerer werden"

- auto-motor-und-sport.de: "20 Jahre AMS: Formel-1-Autos – Technischer Wandel & Gewicht"

Quellen anzeigen