Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Tagesanbruch Jahrelang das Problem ausgesessen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

fast 40 Jahre nach Erfindung des Internets ist die Digitalisierung hierzulande immer noch Neuland. Die Folgen sind im Alltag allgegenwärtig: Einen Pass zu beantragen, die Grundsteuer zu entrichten oder ein Auto umzumelden, dauert vielerorts länger, als einen Computer in seine Einzelteile zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. In Zügen und auf dem Land nerven Funklöcher, starre Ampelschaltungen behindern den Verkehr, in Schulen fehlen WLAN und Tablets. Polizeidienststellen, Gerichte und Staatsanwaltschaften nutzen unterschiedliche Datensysteme, weshalb sich Verfahren in die Länge ziehen und manche Kriminelle durchs Raster fallen. Die digitale Patientenakte wird nun zwar endlich eingeführt, hat wegen der Sicherheitslücken jedoch ein miserables Image.

Embed

Auch Unternehmen macht die digitale Mangelverwaltung zu schaffen. Vielen Betrieben fehlt der Breitbandanschluss, die Berichtspflichten per Papier sind hanebüchen teuer, Genehmigungsverfahren dauern ewig und drei Tage. Der digitale Rückstand ist zu einem Standortrisiko für Deutschland geworden.

Jahrelang haben Bundesregierungen das Problem ausgesessen. Kanzlerin Angela Merkel brachte es fertig, mit großem Pomp einen "Digitalrat" ins Leben zu rufen, ihm aber weder Zuständigkeiten noch ein Budget noch einen Zeitrahmen zu geben, in dem er Ergebnisse produzieren sollte. Also tat das Gremium, was alle staatlichen Gremien tun, die zu Ablenkungszwecken gegründet werden: Es produzierte heiße Luft.

Auch die Ampelregierung lieferte bei der Digitalisierung nicht mehr als Absichtserklärungen. Das von den Grünen und der FDP gewünschte Digitalministerium wurde von der SPD verhindert, weil die Genossen um die Kompetenzen ihrer Minister bangten. So gingen drei weitere Jahre ohne Fortschritt verloren. Mittlerweile schauen nicht mehr nur die Balten amüsiert auf den analogen Koloss in der Mitte Europas. Auch in Italien und Frankreich funktionieren Handynetze und Behördenverfahren vielerorts schneller als in der lahmen Bundesrepublik, in Skandinavien und den Niederlanden sowieso. Deutschland 2025, das heißt oft: kein Anschluss unter dieser Nummer.

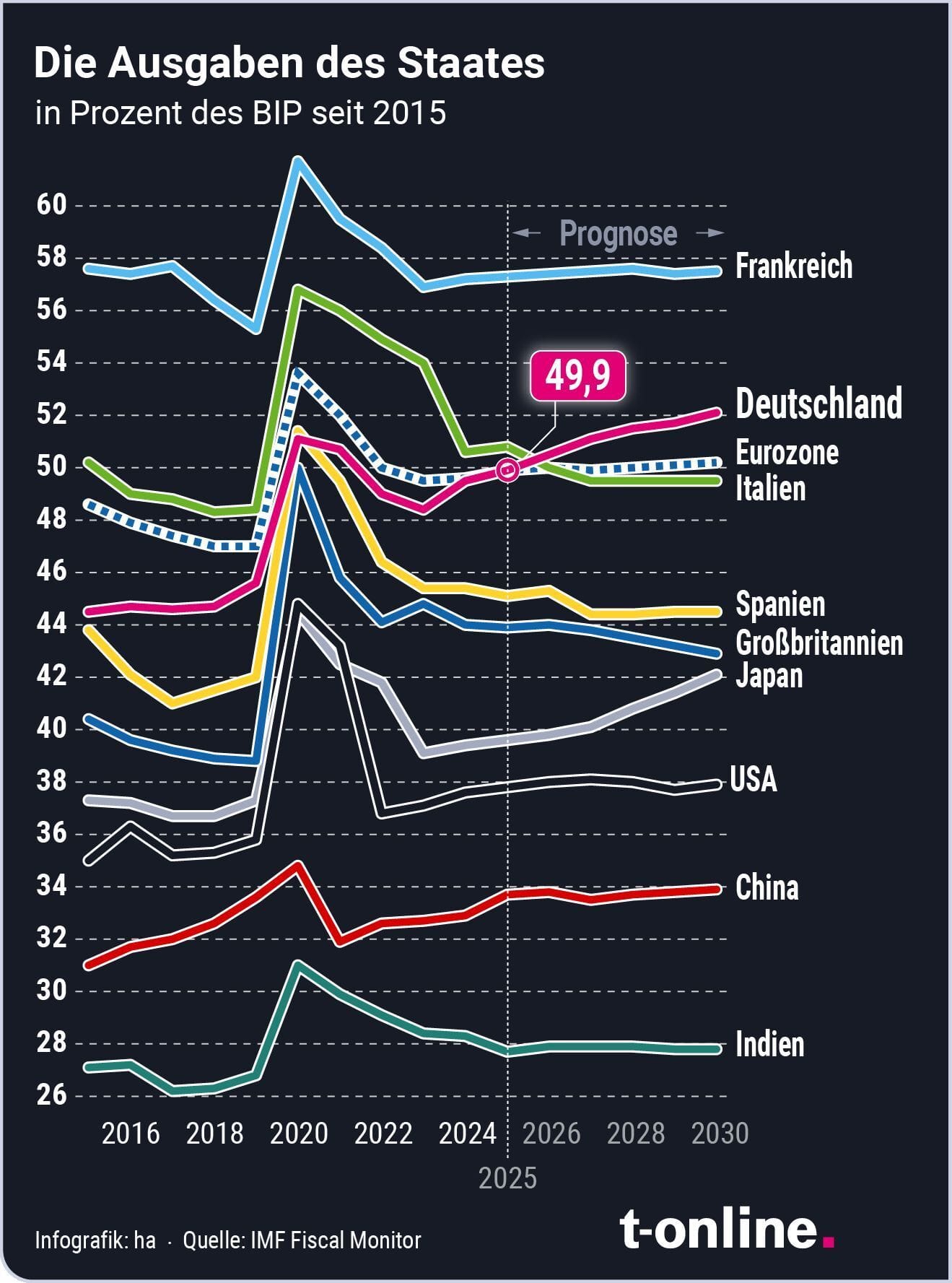

Jetzt soll sich das ändern. Der designierte Kanzler Friedrich Merz hat in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass die nächste Bundesregierung ein zusätzliches Ministerium bekommt: Es soll sich darum kümmern, die verschiedenen Stränge der Digitalisierung zusammenzuführen und koordiniert voranzutreiben. Noch ein Ministerium kostet noch mehr Steuergeld – das kann man kritisieren, zumal die Staatsquote sich immer weiter erhöht. Eigentlich bräuchte Deutschland eine grundlegende Staatsreform, die den Zugriff der öffentlichen Hand auf nahezu sämtliche Aspekte des Lebens zurückdrängt. Zu so einer Reform ist die schwarz-rote Koalition bedauerlicherweise weder willens noch in der Lage.

Dennoch: Wenn es sich lohnt, für irgendetwas neue Strukturen zu schaffen, dann für einen Turbo bei der Digitalisierung. So gesehen ist es ein Segen, dass CDU-Chef Merz seinen Willen durchgesetzt und der SPD ein Digitalministerium abgetrotzt hat – und dieses mit einem Fachmann statt einem Politiker besetzt: Der Topmanager Karsten Wildberger bringt viel Erfahrung für den Job mit. Als Chef der Elektrofachmärkte Media Markt und Saturn arbeitet der 55-jährige Hesse seit Jahren an digitalen Prozessen. Wenn es jemandem zuzutrauen ist, das labyrinthische Zuständigkeitsdickicht des deutschen Föderalismus zu entwirren, um einheitliche Standards für digitale Prozesse zu schaffen, dann einem Manager wie Wildberger.

"Es bräuchte ein zentrales Portal für alle Bundesbürger und alle Vorgänge zwischen den Menschen und dem Staat. Eigentlich müssten alle Behörden mit einem einzigen Datenpool arbeiten", forderte der Digitalpionier Chris Boos schon vor sechs Jahren in einem Interview mit unserer Redaktion, das auch heute noch lesenswert ist. Sein großes Aber damals: "Das können Sie hierzulande niemandem vorschlagen. Da laufen Sie in so viele Machtfragen rein. Was da an Zeit und Geld vergeigt wird, um immer wieder den gleichen Mist zu verfassen, ist irre."

Tatsächlich ist das Dickicht nicht nur undurchsichtig, es wird von den Bundesländern auch eifersüchtig verteidigt. Der neue Digitalminister kann deshalb nur erfolgreich sein, wenn er volle Rückendeckung vom Kanzler bekommt – auch dann, wenn all die anderen täglichen Probleme von Trump über Zölle bis zur Ukraine eigentlich wichtiger erscheinen.

Pragmatismus hilft und Priorisierung hilft auch. Deshalb macht der Tagesanbruch dem künftigen Digitalminister heute sechs konkrete Vorschläge, die er sofort anpacken kann, um die deutsche Dauermisere zu beheben:

Erstens: Es braucht ein Gesetz, das den Breitbandausbau beschleunigt, indem es die Telekommunikationskonzerne bis 2030 zur flächendeckenden Glasfaserverlegung verpflichtet und die Genehmigungsverfahren für Handymasten und Netze verkürzt.

Zweitens: Die Regierung sollte ein bundesweites, einheitliches Bürgerportal für alle Verwaltungsleistungen einführen; "Deutschland-Login" könnte es heißen. Gemeinsam mit dem Bundesrat sollte sie bis 2027 eine Digitalisierungspflicht für sämtliche Behördenvorgänge erlassen und den Kommunen einheitliche IT-Standards auferlegen.

Drittens: Die Pflicht zur papierlosen Verwaltung sollte bis 2028 eingeführt werden. Alle Beamte in Finanzämtern und Angestellte in Kommunalverwaltungen sollten Schulungen bekommen – während Faxgeräte und Aktenordner öffentlichkeitswirksam verschrottet und geschreddert werden.

Viertens: In Zusammenarbeit mit dem künftigen CSU-Innenminister sollte der Digitalminister auf Visa-Freiheit für ausländische IT-Fachkräfte drängen, um den Fachkräftemangel in der Branche zu lindern.

Fünftens: Der Minister sollte die Bundesländer überzeugen, Informatik bundesweit als Pflichtfach ab der 5. Klasse und verpflichtende IT-Fortbildungen für Lehrer einzuführen. Computer, Tablets und andere Hardware in Schulen sollten alle fünf Jahre ausgetauscht werden.

Sechstens: Mit Unterstützung des Justizministeriums ist der ausgeuferte Datenschutz einzudämmen. Die neue Regierung sollte eine mit Politikern, Firmenlenkern und Fachleuten besetzte Kommission sowie einen parallel eingesetzten Bürgerrat Empfehlungen erarbeiten lassen, wie weit der Schutz persönlicher Daten wirklich gehen muss – und wo er schädlich ist, weil er Produktivität und Effizienz behindert. Das Ergebnis müsste der Digitalminister anschließend gegen den Widerstand der Datenschutzbeauftragten durchsetzen.

Reichen diese sechs Punkte schon? Vermutlich nicht. Aber würden sie helfen? Ja, so käme das Land einen großen Schritt voran.

Plötzlicher Blackout

Stillstehende U-Bahnen und Züge, verstummte Telefone, ausgefallene Computer: Ein großflächiger Stromausfall hat seit gestern Mittag Spanien, Portugal und Teile Frankreichs lahmgelegt. Millionen Menschen waren betroffen, in Metropolen wie Madrid und Barcelona brach Panik aus, vor Banken bildeten sich lange Schlangen. Atomkraftwerke und Krankenhäuser wechselten in den Notstrombetrieb. Die Ursache des Blackouts war zunächst unklar, auch ein Hackerangriff wurde in Betracht gezogen. Die EU-Kommission äußerte sich besorgt, der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez berief eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats ein.

Mittlerweile konnte die Stromversorgung in weiten Teilen der Iberischen Halbinsel wiederhergestellt werden. EU-Ratspräsident António Costa beschwichtigte, er sehe derzeit keinen Hinweis auf eine Cyberattacke. Der portugiesische Stromnetzbetreiber REN vermutete ein "seltenes atmosphärisches Phänomen" als Auslöser. Was auch immer die Ursachenforschung zutage fördert – ein Anlass, sich ernsthafte Gedanken über die Fragilität unserer Infrastruktur zu machen, ist der gestrige Schock allemal.

100 Tage Chaos

Er hat Dekrete am laufenden Band erlassen, die Sicherheitsarchitektur der vergangenen 80 Jahre zerschlagen und die Welt in ein heilloses Zollchaos gestürzt: Heute begeht US-Präsident Donald Trump den 100. Tag seiner zweiten Amtszeit. Auf einer Kundgebung in Michigan wird sich der MAGA-Mann von seinen Anhängern feiern lassen – und muss doch zur Kenntnis nehmen, dass seine erratische Politik zunehmend auf Unmut in der Bevölkerung stößt. Umfragen zufolge sind seine Zustimmungswerte historisch schlecht.

Abgesehen davon bleibt all jenen, die mit Grausen auf das demokratiezersetzende Wirken des selbst ernannten Dealmakers blicken, ein kleiner Trost: Mit jedem weiteren Tag kommt er seinem Ruhestand ein Stückchen näher. Denn auch wenn er noch so oft über eine dritte Amtszeit fantasiert: Dass diese nicht möglich ist, legt die amerikanische Verfassung sehr klar fest – und letztere mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses zu ändern, darf als ausgeschlossen gelten. Grund genug, heute im Tagesanbruch auf ein Donald-Bild zu verzichten.

Ohrenschmaus

Gestern war mal wieder ein turbulenter Tag. Aber ich hatte den idealen Song zum Runterkommen.

Lesetipps

Friedrich Merz hat die künftigen Minister von CDU und CSU vorgestellt. Hier ist der Überblick.

Jens Spahn wird Fraktionschef der Union im Bundestag. Das Amt reicht ihm langfristig nicht, ahnt unser Chefreporter Johannes Bebermeier.

Alle reden über die AfD – nur die AfD schweigt neuerdings viel. Trump hat ihr die Sprache verschlagen, glaubt unser Kolumnist Uwe Vorkötter.

Fußballstar Antonio Rüdiger hat sich den nächsten Ausraster geleistet. Vom DFB muss der Nationalspieler trotzdem keine Folgen befürchten. Das ist fatal, meint unser Kolumnist Stefan Effenberg.

Zum Schluss

Was war denn da los?

Ich wünsche Ihnen in jeder Hinsicht einen hellen Tag.

Herzliche Grüße und bis morgen

Ihr

Florian Harms

Chefredakteur t-online

E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de

Gefällt Ihnen der Tagesanbruch? Dann leiten Sie diesen Newsletter an Ihre Freunde weiter.

Haben Sie diesen Newsletter von einem Freund erhalten? Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Alle bisherigen Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.

Alle Nachrichten von t-online lesen Sie hier.

Mit Material von dpa.