Für diesen Beitrag haben wir alle relevanten Fakten sorgfältig recherchiert. Eine Beeinflussung durch Dritte findet nicht statt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Juckreiz, Ausfluss, Brennen Scheidenpilz erkennen und behandeln: Was jetzt hilft

Drei von vier Frauen haben irgendwann Beschwerden durch einen Scheidenpilz. Welche Behandlung hilft und wie sich eine erneute Infektion verhindern lässt.

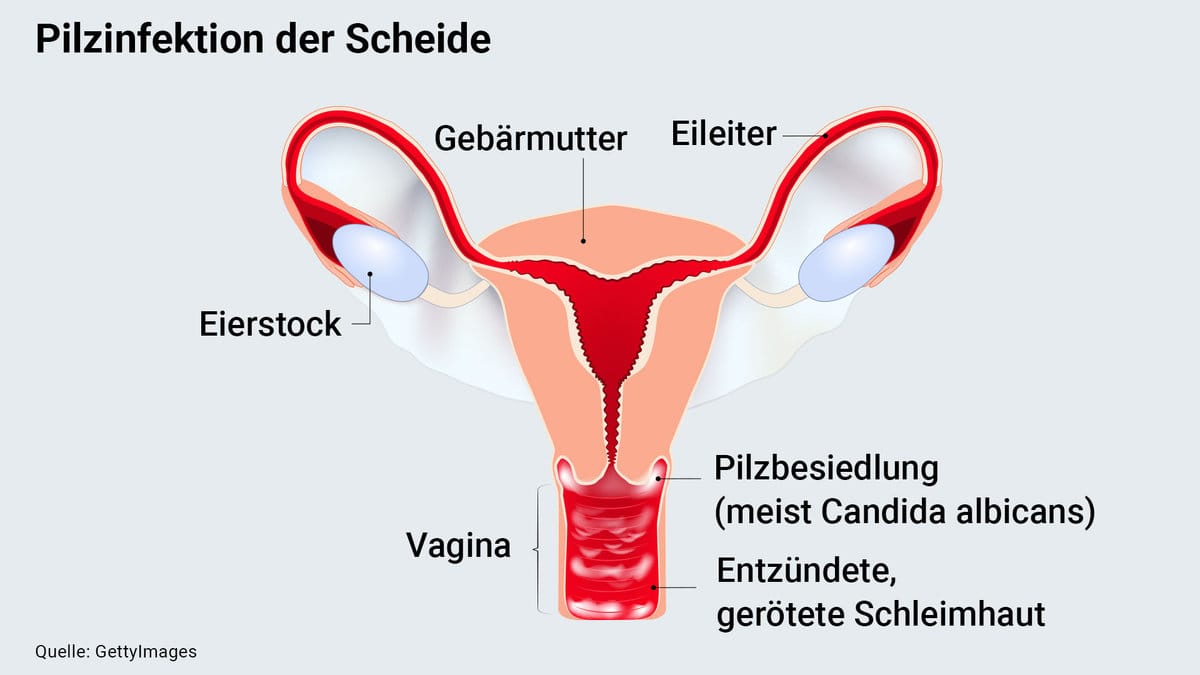

Dass Pilze die Scheide besiedeln, ist ganz normal: Die Organismen gehören in geringer Zahl zur natürlichen Scheidenflora dazu. Das empfindliche Scheidenmilieu kann jedoch aus dem Gleichgewicht geraten – zum Beispiel durch hormonelle Veränderungen, Medikamente oder bestimmte Erkrankungen.

Die Folge: Die Pilze können sich übermäßig stark vermehren und eine Entzündung der Scheidenschleimhaut auslösen. Fachleute sprechen dann von einer vaginalen Pilzinfektion, vaginalen Mykose – oder schlicht von Scheidenpilz oder Vaginalpilz. Fast immer handelt es sich bei den Erregern um Hefepilze der Gattung Candida.

Nach der bakteriellen Vaginose ist eine Pilzinfektion der Scheide die häufigste Ursachen für Entzündungen im Scheidenbereich.

Scheidenpilz erkennen: Welche Symptome auftreten

Häufige Symptome von Scheidenpilz sind

- Juckreiz im Genitalbereich,

- ein Brennen in der Scheide/der Scheidenumgebung,

- eine gerötete Scheidenschleimhaut, evtl. mit grau-weißlichen Belägen und/oder

- weiß-gelblicher Ausfluss aus der Scheide.

Wie ausgeprägt die Symptome von Scheidenpilz sind, ist ganz unterschiedlich. Die Mehrzahl der betroffenen Frauen hat nur leichte Beschwerden. Manche bemerken keine Anzeichen. Eine übermäßige Pilzbesiedlung der Scheide ist nicht immer mit Beschwerden verbunden, sodass ein Vaginalpilz ohne Untersuchung nicht unbedingt zu erkennen ist.

Aussehen und Konsistenz des Ausflusses sowie weitere Symptome geben Hinweise darauf, ob es sich tatsächlich um Scheidenpilz handelt. Ausführliche Informationen zu den möglichen Anzeichen von Scheidenpilz lesen Sie im Artikel "Wie sieht Scheidenpilz aus und welche Symptome sind typisch?"

Scheidenpilz: Ursachen & Risikofaktoren

In den meisten Fällen entsteht Scheidenpilz durch eine Überbesiedlung durch Hefepilze. Der Erreger Candida albicans ist die häufigste Ursache. Seltener stecken andere Hefepilzarten dahinter, zum Beispiel Candida glabrata.

In der natürlichen Scheidenflora herrscht ein saures Milieu, denn sie besteht hauptsächlich aus Milchsäurebakterien. Auch Hefepilze und andere Erreger sind in kleinen Mengen Teil der Scheidenflora.

Von Scheidenpilz sprechen Fachleute erst, wenn die Vaginalflora so aus der Balance gerät, dass sich die Hefepilze zu stark vermehren. Die Ursachen dafür sind vielfältig.

Scheidenpilz in der Schwangerschaft

Schwangere erkranken häufiger an Scheidenpilz. Die Ursachen sind in hormonellen Veränderungen zu finden: Während der Schwangerschaft steigt der Spiegel des Hormons Östrogen. Dadurch kann sich die Zusammensetzung der Scheidenflora verändern – und das Risiko für Scheidenpilz steigen.

- Folgen für das Baby: Scheidenpilz in der Schwangerschaft

Scheidenpilz durch bestimmte Erkrankungen

Ist die Immunabwehr geschwächt, können sich Pilze leichter vermehren. Daher kommt eine Pilzinfektion der Scheide bei bestimmten Erkrankungen häufiger vor, etwa bei HIV. Frauen mit Diabetes mellitus entwickeln ebenfalls öfter einen Vaginalpilz.

Scheidenpilz durch Antibiotika und andere Medikamente

Bestimmte Medikamente können einen Vaginalpilz verursachen oder begünstigen. Dazu zählen zum Beispiel Antibiotika oder Kortisonpräparate.

Wenn Frauen nach den Wechseljahren von Scheidenpilz betroffen sind, kann dies an östrogenhaltigen Medikamenten liegen. Die Antibabypille führt ebenfalls zu Veränderungen des Hormonhaushalts, die sich auf die Scheidenflora auswirken.

Auch eine Strahlen- oder Chemotherapie zählt zu den möglichen Ursachen von Vaginalpilz.

Scheidenpilz ist ansteckend

Nicht zuletzt ist Scheidenpilz ansteckend. Beim Geschlechtsverkehr kann sich die Frau mit Hefepilzen infizieren. Wenn Männer unter Pilzinfektionen im Intimbereich leiden, handelt es sich meist um die gleichen Hefepilze, die bei der Frau den Vaginalpilz hervorrufen.

Anstecken können sich Frauen zum Beispiel, wenn der Sexualpartner eine Pilzinfektion der Eichel hat: Beim Sex gelangen größere Mengen der Pilze in die Vagina und können so die Symptome einer Scheidenpilz-Infektion auslösen.

Wer eine Pilzinfektion im Genitalbereich hat, sollte daher darauf achten, andere nicht anzustecken – und vorübergehend auf Geschlechtsverkehr verzichten.

Weitere Risikofaktoren für Scheidenpilz

Zu weiteren Risikofaktoren für einen Vaginalpilz zählen:

- Stress

- Allergien

- übertriebene Intimpflege

- starkes Schwitzen im Intimbereich

- eng anliegende Kleidung

- wenig atmungsaktive Kleidung aus synthetischem Material

- Veranlagung

Diagnose: Das macht der Arzt

Juckreiz, Brennen, Ausfluss: Solche Beschwerden geben der Frauenärztin oder dem Frauenarzt bereits Hinweise darauf, dass es sich um Scheidenpilz handeln könnte.

Bei der anschließenden Untersuchung lässt sich ein Scheidenpilz an den entzündlichen Veränderungen an der Scheidenschleimhaut erkennen. Die grau-weißlichen Beläge, die der Pilz oft hervorruft, lassen sich wegwischen. Darunter kommt die rot-entzündete Vaginalschleimhaut zum Vorschein. Unter dem Mikroskop sind die Erreger im Abstrich sichtbar.

Wenn ein Vaginalpilz immer wieder auftritt oder wenn der Abstrich kein eindeutiges Ergebnis gebracht hat, kann es sinnvoll sein, im Labor eine Pilzkultur zu züchten. Auf diese Weise kann der genaue Erreger bestimmt und die Behandlung auf diesen abgestimmt werden.

Häufig wiederkehrende Infektionen: Ursache finden

Kehren die Beschwerden trotz Behandlung immer wieder zurück oder sind sie ungewöhnlich stark, wird der Arzt nach den Ursachen suchen. Dann sind gegebenenfalls weitere Untersuchungen nötig.

Manche Frauen sind besonders anfällig für Scheidenpilz. Tritt der Scheidenpilz mehr als viermal im Jahr auf, sprechen Fachleute von einem chronisch-rezidivierenden (= wiederkehrenden) Vaginalpilz. Bei immer wiederkehrenden Infektionen könnte es sein, dass der Partner oder die Partnerin ebenfalls infiziert ist, sodass es immer wieder zu neuen Übertragungen kommt.

Behandlung: Creme, Tabletten & Co.

Gegen Beschwerden durch Scheidenpilz helfen Wirkstoffe aus der Gruppe der Antimykotika (Antipilzmittel). Diese Medikamente töten entweder Pilze ab oder verhindern, dass diese sich weiter vermehren. Normalerweise ist es ausreichend, die Mittel direkt in die Scheide einzubringen, etwa in Form eines Zäpfchens. Seltener ist eine Behandlung mit Tabletten nötig.

Meist ist es nicht erforderlich, den Partner oder die Partnerin auf Verdacht zu behandeln. Wenn das Gegenüber jedoch Symptome einer Pilzinfektion zeigt, sollte es untersuchen und gegebenenfalls ebenfalls behandeln lassen. Andernfalls kann es passieren, dass es immer wieder zu gegenseitigen Infektionen kommt.

Scheidenpilz selbst behandeln?

Viele Cremes oder andere Medikamente gegen Vaginalpilz sind ohne Rezept in der Apotheke erhältlich. Symptome wie Brennen oder Ausfluss können jedoch viele Ursachen haben, und in vielen Fällen steckt kein Scheidenpilz dahinter. Daher empfiehlt es sich, vorher mit dem behandelnden Arzt Rücksprache zu halten.

Creme und Scheidenzäpfchen gegen Vaginalpilz

In den meisten Fällen genügt es, einen Scheidenpilz örtlich zu behandeln, nämlich mit

- Cremes und/oder

- Scheidenzäpfchen oder Vaginaltabletten.

Cremes oder Vaginaltabletten oder -zäpfchen gegen Scheidenpilz enthalten Wirkstoffe wie Clotrimazol, Nystatin oder Ciclopirox. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen Brennen oder Jucken im Intimbereich. Normalerweise vertragen die Patientinnen die Medikamente jedoch gut.

Cremes gegen Scheidenpilz werden – bevorzugt vor dem Schlafengehen – möglichst tief in die Scheide eingebracht, damit sie direkt im entzündeten Bereich wirken können. Auch Scheidenzäpfchen oder Vaginaltabletten bringt die Frau so tief wie möglich in die Scheide ein. Sie werden teilweise in Kombination mit einer pilzhemmenden Creme verkauft, welche zusätzlich im äußeren Schambereich aufgetragen wird.

Viele Produktpackungen enthalten einen Applikator. Das ist eine Einführhilfe, die das Einbringen eines Zäpfchens oder einer Creme in die Scheide erleichtern soll.

Die Dauer der Behandlung beträgt je nach Wirkstoff zwischen einem und sechs Tagen. Normalerweise bilden sich die Symptome mit dieser Behandlung innerhalb weniger Tage zurück.

Wichtig zu wissen

Cremes, Zäpfchen & Co können unter Umständen die Sicherheit von mechanischen Verhütungsmitteln wie Kondomen herabsetzen. Beachten Sie daher die Informationen aus der Packungsbeilage, wenn Sie beide Produkte gleichzeitig verwenden möchten.

Medikamente zum Einnehmen gegen Vaginalpilz

Gegen Scheidenpilz können Tabletten oder Kapseln zum Einnehmen mit Wirkstoffen wie Fluconazol oder Itraconazol zum Einsatz kommen. Diese Darreichungsformen kommt unter anderem während der Menstruationsblutung infrage. Die Behandlung mit Tabletten oder Kapseln dauert nur einen Tag bis maximal drei Tage.

Die Medikamente zum Einnehmen sind rezeptpflichtig. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Durchfall. Darüber hinaus kann es Wechselwirkungen mit anderen Mitteln geben, zum Beispiel mit Medikamenten gegen Bluthochdruck. Schwangere und Stillende dürfen die Tabletten nicht einnehmen.

Scheidenpilz geht nicht weg: Was tun?

In manchen Fällen wird der Arzt eine Behandlung vorschlagen, die länger als nur ein paar Tage dauert. Dies ist vor allem in folgenden Fällen sinnvoll:

- Der Scheidenpilz geht nicht weg oder kehrt innerhalb weniger Wochen oder Monate immer wieder.

- Die Frau hat sehr starke Beschwerden (zum Beispiel schmerzhafte Schwellungen der Scheide).

- Das Immunsystem der Frau ist sehr geschwächt, etwa durch eine Vorerkrankung wie HIV.

Diese sogenannte komplizierte Pilzinfektion der Scheide wird häufig in zwei Schritten behandelt: der Anfangstherapie und der Erhaltungstherapie.

In der Anfangstherapie wendet die Frau über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen Cremes oder Scheidenzäpfchen an. Alternativ stehen Medikamente zum Einnehmen zur Verfügung.

Die anschließende Erhaltungstherapie dauert sechs Monate. In dieser Zeit nimmt die Frau einmal wöchentlich ein Antipilzmittel als Tablette ein. Alternativ ist eine Behandlung mit Scheidenzäpfchen und Cremes möglich.

Scheidenpilz: Dauer & Verlauf

Für ansonsten gesunde Frauen ist ein Scheidenpilz normalerweise nicht gefährlich. Die Symptome können jedoch sehr unangenehm sein.

Mit der richtigen Behandlung ist Scheidenpilz nur von kurzer Dauer: Gewöhnlich klingen die Beschwerden innerhalb weniger Tage ab.

Bei 8 von 100 Betroffenen halten die Symptome länger an oder kehren immer wieder. Dann kann eine länger dauernde Behandlung nötig sein.

Folgen bei Nichtbehandlung

Auch ohne Therapie bilden sich die Symptome bei ansonsten gesunden Frauen oft von allein zurück – eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht.

Bei Nichtbehandlung kann sich die Entzündung unter Umständen auf benachbarte Regionen ausbreiten – zum Beispiel auf die Mündung der Harnröhre. Auf einer entzündeten oder durch Juckreiz aufgekratzten Scheidenschleimhaut können sich zudem weitere Erreger (etwa Bakterien) leichter ansiedeln als in einer intakten Schleimhaut.

Bei Frauen mit einer geschwächten Immunabwehr kann Scheidenpilz sehr selten zu schweren Komplikationen führen. Die Pilzinfektion kann sich dann immer weiter ausbreiten. Daher sollten diese Personen in jedem Fall ärztlich behandelt werden.

Hausmittel gegen Scheidenpilz: Was hilft?

Manche Frauen versuchen, sich bei ersten möglichen Anzeichen von Scheidenpilz mit Hausmitteln zu behelfen, zum Beispiel mit

- Präparaten mit Milchsäurebakterien (Probiotika),

- in Naturjoghurt getränkten Tampons,

- in Teebaumöl getränkten Tampons,

- Knoblauch, der in die Scheide eingeführt wird, oder

- Scheidenspülungen.

Auch der Verzehr von Knoblauch oder Naturjoghurt soll als Hausmittel gegen Scheidenpilz helfen. Aber hilft das wirklich?

Probiotika als Hausmittel gegen Scheidenpilz: Wirkung nicht bewiesen

Im Handel sind frei verkäufliche Scheidenzäpfchen oder Vaginalkapseln erhältlich, die lebende Milchsäurebakterien enthalten. Diese sogenannten Probiotika werden in die Scheide eingeführt. Sie sollen dabei helfen, das natürliche saure Milieu der Scheidenflora wiederherzustellen.

Ob Probiotika als Hausmittel wirklich helfen, um einen Scheidenpilz loszuwerden, ist nicht belegt. Unter Umständen können Milchsäurepräparate jedoch den Genesungsprozess fördern – zusätzlich zu einer professionellen Therapie mit Antipilzmitteln.

Knoblauch, Joghurt & Co: Keine geeigneten Hausmittel

Ob Tampons mit Teebaumöl oder Joghurt, das Einführen von Knoblauch in die Vagina oder der Verzehr von Naturjoghurt oder Knoblauch: Der Nutzen solcher Hausmittel gegen Scheidenpilz ist bislang nicht ausreichend untersucht. Zudem ist nicht bekannt, ob sie einer erneuten Pilzinfektion der Scheide vorbeugen können.

Fest steht vielmehr: Nicht nur Arzneimittel, auch Hausmittel können mit Nebenwirkungen verbunden sein, etwa mit einer allergischen Reaktion oder einer gereizten Scheidenschleimhaut. Dies kann die Beschwerden unter Umständen noch verstärken. Von solchen Hausmitteln gegen Vaginalpilz ist daher eher abzuraten.

Ebenfalls nicht zu empfehlen ist eine Scheidenspülung – ebenso wenig wie spezielle Präparate, die die Intimregion reinigen sollen. Solche Anwendungen können die empfindliche Intimregion zusätzlich reizen.

Vorbeugen: Lässt sich Scheidenpilz verhindern?

Frauen, die immer wieder mit Scheidenpilz zu kämpfen haben, können einer erneuten Infektion ein Stück weit vorbeugen, indem sie mögliche Risikofaktoren minimieren. So ist es beispielsweise empfehlenswert, auf eng anliegende Unterwäsche aus synthetischem Material zu verzichten. Besser geeignet sind atmungsaktive Materialien wie Baumwolle.

Bei der Intimpflege gilt: Reinigen Sie den Intimbereich einmal täglich mit warmem Wasser. Zu häufiges Waschen kann das Risiko für Scheidenpilz erhöhen, da die Schleimhaut trockener wird und leichter juckt. Aggressive Seifen oder Duschgele können die Schleimhaut irritieren und sind daher nicht empfehlenswert.

Die vorbeugende Therapie mit einem Antipilzmittel kann bei Frauen sinnvoll sein, deren Immunsystem geschwächt ist. Auch während einer Behandlung mit Antibiotika oder Kortisonpräparaten kann die vorbeugende Einnahme unter Umständen helfen, einen Scheidenpilz zu verhindern. Ob dies infrage kommt, wird der Arzt sorgfältig abwägen.

Rezeptfreie Präparate mit Milchsäurebakterien (Probiotika) sollen das natürliche Scheidenmilieu stärken. Inwiefern sie jedoch tatsächlich einem Scheidenpilz vorbeugen können, ist bislang noch unklar.

Nicht zuletzt gilt: Hefepilze können beim Geschlechtsverkehr übertragen werden. Hat die Partnerin oder der Partner eine akute Pilzinfektion, empfiehlt es sich, vorübergehend auf Sex zu verzichten.

- "Pilzinfektion der Scheide (Scheidenpilz)". Online-Informationen des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG): www.gesundheitsinformation.de (Stand: 23.2.2022)

- "Vulvovaginal Candidiasis (VVC)". Sexually Transmitted Disease Treatment Guidelines, 2021. Online-Informationen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC): www.cdc.gov (Stand: 22.7.2021)

- "Vulvovaginalkandidose". Online-Informationen von Deximed: www.deximed.de (Stand: 15.2.2021)

- Leitlinien der Deutschsprachigen Mykologischen Gesellschaft (DMYKG) und der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie (PEG): "Diagnostik und Therapie von Candida-Infektionen" (PDF). AWMF-Leitlinien-Register Nr. 082/005 (Stand: Juli 2020)

- Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG): "Vulvovaginalkandidose" (PDF), AWMF-Leitlinie Nr. 015/072, (Stand: 2020)

- "Krankheiten und Infektionen in der Schwangerschaft: Scheidenpilz-Infektion". Online-Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.familienplanung.de (Stand: 21.3.2019)

- HY, X., et al.: "Probiotics for vulvovaginal candidiasis in non-pregnant women". Cochrane Database Syst Rev 2017; (11): CD010496.

- Die Informationen ersetzen keine ärztliche Beratung und dürfen daher nicht zur Selbsttherapie verwendet werden.

Quellen anzeigen