Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Deutschlands letzte Zeche schließt Das Ruhrgebiet wird seine Vergangenheit nicht los

Schicht im Schacht: Am Freitag schließt in Bottrop die letzte Zeche in Deutschland. Die Steinkohle hat das Ruhrgebiet groß gemacht. Und wird die Region weiter im Griff haben.

Eine Minute mit Horst Rudnik – schon ist man bergbauinfiziert. Er, 56, fester Händedruck, Reviersteiger, ist niemand, der sich Siezen lässt. "Willste bisschen Schnupftabak?", fragt er im typisch ruhrdeutschen Slang und noch bevor sein Angebot abgelehnt werden kann, ist die erste Bergbau-Lektion gelernt: Unter Tage war Rauchen tabu – Explosionsgefahr. Also wurde geschnupft. Horst hat seine weiße Steigerjacke an, trägt ein blau-weißes Hemd und einen weißen Bauarbeiterhelm unterm Arm. Nur die blitzsaubere Marken-Jeans und die teure Smartwatch am Handgelenk machen klar: Hier auf Zollverein geht es heute nicht den Schacht hinab. Rudnik ist kein Bergmann mehr, er ist ein Ehemaliger, der Touristen führt. Er soll eine besondere Nähe zum Bergbau der Region vermitteln. Die Arbeit unter Tage hat sein ganzes Leben geprägt. Und wird es auch in Zukunft tun.

Was für Rudnik gilt, gilt für das gesamte Ruhrgebiet: Am Freitag wird mit der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop das letzte Steinkohlebergwerk in Deutschland stillgelegt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekommt das letzte geförderte Stück Kohle feierlich überreicht. Dann ist Schicht im Schacht. Doch auch wenn ab dann keine Bergleute mehr unter Tage arbeiten: Die Kohlevergangenheit wird die Region zwischen Duisburg und Dortmund noch auf unbestimmte Zeit nicht abschütteln können.

Bergbau macht aus der Provinz einen Ballungsraum

Schon der Weg zu Rudnik steckt voller Bergbaugeschichte: Die Straßenbahn "107" schlängelt sich langsam durch das ehemalige Arbeiterviertel im Essener Norden. Die Häuser grau und aschfahl, alles sieht gleich und seit Jahrzehnten unverändert aus. Vorbei am St. Vincenz Krankenhaus, das seit 1886 lungengeschädigte Bergleute versorgte, hin zur Kapitelwiese: Am Horizont der riesige Doppelbock von Zollverein. Die Zeche war einst das größte Bergwerk des Landes. Fast zehntausend Bergleute malochten hier, wie man im Ruhrgebiet sagt. Am backsteinernen Eingangstor war Schichtbetrieb, jetzt steht dort eine Schulklasse im Nieselregen. Das Gelände ist Unesco-Weltkulturerbe, in der alten Kohlenwäsche eines der größten Museen der Region. Rudnik kennt das Gelände gut. Sein Vater war Bergmann, dessen Vater ebenfalls. Rudnik selbst ging auf Zollverein in die Lehre, obwohl der Vater strikt dagegen war. Die harte Arbeit unter Tage sollte dem Sohn erspart bleiben. Rudnik aber wurde Bergmann. 1977 war das – und der junge Horst gerade einmal 14 Jahre alt.

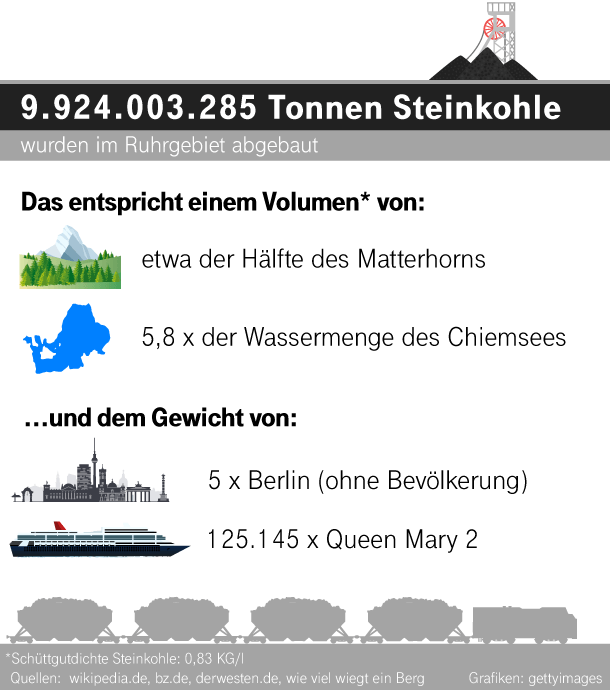

- Die letzte Zeche schließt: Das wehmütige Ende für einen Teil deutscher Geschichte

Der Bergbau war Job- und Menschenmagnet des Ruhrgebiets. Vor der Industrialisierung war die Region reine Provinz: Um 1800 hatte Essen 5.000 Einwohner, Bochum 2.000, in Duisburg und Dortmund lebten je rund 5.000 Menschen. Einhundert Jahre später waren die Kleinstädte zu Metropolen angewachsen: 1930 wohnten und arbeiteten in Essen 650.000 Menschen, in Bochum 300.000 und in Duisburg 400.000 Menschen. Dortmund kam auf 530.000 Einwohner. Viele von ihnen arbeiteten in der Schwerindustrie, im Bergbau, in den Kokereien oder in den Stahlwerken von Thyssen, Krupp und Hoesch. 1955 beschäftigen allein die Zechen des Ruhrgebiets 478.000 Menschen. 2017, ein Jahr vor dem Ende der Zechen im Ruhrgebiet, sind es noch 4.500. Fast 12.000.000.000 Kubikmeter Kohle haben die Bergwerke bis heute abgebaut.

Als Rudnik auf Zollverein mit der Arbeit beginnt, ist vom Ende des Bergbaus, vom Zechensterben und von billiger Kohle aus China noch nichts zu spüren. Er macht seine Lehre als Schlosser unter Tage, verspricht dem Vater aber fest, eine Reviersteigerausbildung dranzuhängen. Dann wäre er etwas, das man heute Projektmanager nennt. Solche Fachkräfte sind damals rar. "Wir haben Treueprämien bekommen, wenn wir nach der Ausbildung auf der Zeche geblieben sind", sagt Rudnik: "Und während meiner Bundeswehrzeit gab es Weihnachtsgeld, damit ich danach auch ja wieder zurückkomme."

1987 ist er Jungsteiger. Arbeitet sieben Tage in der Woche, verdient gutes Geld. Und er ist stolz auf sich und seinen Erfolg. Zuvor war er bereits in eine Wohnung in einer Bergbausiedlung in Herne gezogen. "Das war ein Terz. Ich wollte mit meiner Frau in eine Angestelltenwohnung. Ich war aber noch Arbeiter. Daher durfte ich dort eigentlich nicht einziehen. Wir haben hier im Pott wirklich noch in einer Klassengesellschaft gelebt", hält Rudnik fest.

In Bochum bricht die Erde auf

Auch heute ist das Ruhrgebiet noch eine Klassengesellschaft: Der arme Norden, der reiche Süden. Die A40 spaltet die Region. Nördlich von ihr ist die Arbeitslosigkeit höher, es gibt mehr Armut. Im Süden sieht das Leben rosiger aus. Doch egal, ob ehemalige Arbeitersiedlung oder schickes Neubauviertel: Die Gebäude sind auch heute noch von der Arbeit unter Tage gezeichnet. Da sind die kleinen Risse im Gemäuer der Reihenhäuser. Da ist eine schiefe Schule in Essen, in der den Schülern schwindelig wird. Und da sind riesige Erdkrater, die sich durch Teile des Ruhrgebiets ziehen.

Anfang Januar 2000 bricht in Bochum die Erde auf. Zwei trichterförmige, rund 15 Meter tiefe Tagesbrüche waren plötzlich da. Das Loch geht als Krater von Wattenscheid in die regionale Berichterstattung ein. Achim Sprajc ist damals vor Ort. Er ist stellvertretender Geschäftsführer des "Verbandes bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer" und kennt sich mit den Folgen des Bergbaus aus. Er weiß: "Das Problem mit den Bergbauschäden wird die Region noch weiter beschäftigen." Mit extremen Fällen, wie beim Wattenscheider Loch. Und mit Tausenden kleinen Macken an Häusern: Die Risse in der Wand oder ein Boden, der plötzlich nicht mehr gerade steht.

Die Schäden kommen, weil das Ruhrgebiet unter der Erde einem Schweizer Käse gleicht. Hunderte Kilometer sind die Bergbaustollen lang, dazu Hunderte Meter tief. In der frühen Zechenzeit wurde hier die Kohle per Hand herausgeholt, später mit riesigen Maschinen. Geben die Schächte tief unter der Erde nach, entstehen an der Oberfläche Tagesbrüche. Und die reißen an den Fundamenten der Gebäude und der Straßen.

Klagen können lange dauern

Für die Schäden aufkommen müssen die alten Bergwerke – oder deren Rechtsnachfolger. Die RAG ist so einer. Das Unternehmen hatte als Ruhrkohle AG 80 Prozent der deutschen Steinkohlebergwerke im Besitz. Für die Bergbauschäden hat die RAG einen Bürgerservice eingerichtet, schreibt sie auf ihrer Homepage: "Bei der Regulierung setzt die RAG auf drei Faktoren: fairen Umgang miteinander, transparentes Verfahren und vorausschauendes Handeln." 25.500 Schadensmeldungen laufen jedes Jahr bei der RAG ein, die wenigstens seien strittig, weniger als 20 Fälle würden jedes Jahr vor Gericht landen.

"Wenn alles so einfach wäre, bräuchte es uns nicht", sagt hingegen Sprajc. Sein Verband hilft Hauseigentümern in rund 5.000 Fällen jedes Jahr. Er vermittelt Ingenieure, die den Schaden begutachten und Anwälte, die das Recht der Betroffenen notfalls vor Gericht vertreten. 170 Millionen Euro musste die RAG 2015 für Bergbauschäden bezahlen. Dabei unterscheiden sich die Schäden je nach Region. Dem südlichen Ruhrgebiet macht vor allem die Anfangszeit des Bergbaus zu schaffen. Hier wurde knapp unter der Oberfläche gegraben, die Schächte sind seltener kartographiert. Das macht es heute schwierig, den Verursacher ausfindig zu machen.

Als Ende November des letzten Jahres in einer schicken Einfamilienhaussiedlung in Essen-Heisingen, ein Stadtteil nahe der Ruhr, der Boden nachgab, hieß es für die Familien: Sachen packen und raus. 30 Minuten hatten sie, drei Monate lang durften sie nicht mehr in ihrem Haus wohnen. Die RAG schickte Fachleute, um die Schäden zu begutachten. Die Frage dabei immer: War der Bergbau wirklich schuld. Sprajc: "Leider ist das nicht immer einwandfrei zu ermitteln. Waren die Zechen ursächlich oder haben sie das Problem nur verstärkt? Kommt es zum Prozess, kann sich das über ein Jahr hinziehen."

Im nördlichen Ruhrgebiet haben die großen Bergwerke die Erde durchlöchert. Kommt es hier zu Tagesbrüchen, sind die Schäden meist gleich in einer ganzen Straße zu sehen. Doch Fälle wie das Loch in Wattenscheid oder die schiefe Schule in Essen sind die Ausnahmen. Oft geht es um das Fenster, das nicht mehr richtig schließt oder den unschönen Riss in der Häuserwand. Beträge von 5.000 Euro im Schnitt, so Sprajc.

Gibt es Hohlräume unter Schienen, ist das Chaos groß

Tagesbrüche kennt auch die Deutsche Bahn: 2013 legte ein alter Schacht unter dem Essener Hauptbahnhof die wichtige Bahnlinie durchs Ruhrgebiet lahm, immer wieder kommt es durch Bergbauschäden zu Ausfällen ganzer Zugverbindungen. So war die S6-Linie zwischen Essen und Köln monatelang gesperrt. "Schäden durch beispielsweise Tagebrüche treten im Bahnbereich sehr selten auf. Wenn es zu Streckensperrungen kommt, dann meistens aufgrund von Verdachtsfällen, die kurzfristig aufgeklärt werden", erklärt eine Sprecherin der Bahn. Genaue Zahlen zu den jährlichen Einschränkungen kann sie nicht nennen, doch bei Hohlräumen reagiert das Unternehmen sofort: "Sicherheit geht im Bahnbetrieb immer vor! Wenn Verdachtsfälle auftreten, werden Arbeiten notwendig, beispielsweise, dass durch Erkundungsbohrungen der Untergrund untersucht wird und dann eventuell weitere Maßnahmen eingeleitet werden", so die Bahn.

Die Kosten dafür übernimmt dann meist der Staatsbetrieb oder das Land, wenn keine ehemalige Zeche haftbar gemacht werden kann. So wie beim Essener "Problemstollen". Das kann schnell teuer werden. Von der Verkehrsstörung am Essener Hauptbahnhof waren täglich 550 Züge betroffen. Zusammen mit den Schadenersatzzahlungen, die die Bahn an Pendler zahlen muss, addierten sich solche Kosten in die Millionen.

Trinkwasser darf nicht mit Grubenwasser zusammenkommen

Doch unter der Erde lauern noch weit mehr Gefahren als nur Hohlräume. Ohne Pumpwerke wären große Teile des Ruhrgebiets eine Seenlandschaft. Damit das nicht passiert, gibt es die RAG Stiftung. Als 2007 von der Politik das Aus für den Kohlebergbau in der Region beschlossen wurde, wurde die Institution ins Leben gerufen, um die sogenannten "Ewigkeitsaufgaben" zu meistern. Und die werden wirklich eine Ewigkeit andauern: "Solange Menschen in den ehemaligen Bergbauregionen leben, werden diese erfüllt werden müssen", erklärt Sabrina Manz, Sprecherin der Stiftung. An 18 Standorten sorgen 500 Mitarbeiter dafür, dass sich das Grundwasser in der Region nicht mit dem schädlichen Grubenwasser aus den Bergwerken vermischt.

Um die Aufgabe zu bewerkstelligen, hat die Stiftung in den vergangenen Jahren ein immenses Vermögen anhäufen müssen. Über 17 Milliarden Euro verfügt die RAG Stiftung – 220 Millionen muss sie pro Jahr ausgeben. Trotz Niedrigzinsen sieht Manz die Stiftung für die vielen kommenden Jahre gut aufgestellt: "2017 hat sie allein 360 Millionen Euro Dividende von Evonik erhalten. Weitere Beteiligungserträge und Erträge aus Kapitalanlagen kamen hinzu, sodass die Stiftung 2017 430 Millionen Euro Einnahmen verzeichnen konnte."

Heute ist Bergbau Kult

Wird heute auf das Ende der Zechenzeit geschaut, werden diese Probleme meist ausgeblendet. Fast allerorts herrscht Bergbaukult: An einer Duisburger Ampel prangt ein kleiner Grubenmann. In Geschäften gibt es Zechen-Quartetts und nagelneue Steigerkluft. Man kann Kauen-Seife, Bergmann-Gartenzwerge, Ruhrdeutschwörterbücher kaufen, es wird Bier gebraut, dessen Namen nach einem Grubenpferd benannt wurde. Die Pop-Hymne "Bochum" von Herbert Grönemeyer besingt die Zeit und vor allem eine Stadt. Doch in der wahren Welt der Bergleute gab es diese Romantik nicht.

Beim Gang über Zollverein erinnert sich Rudnik an den Umgangston tief unter der Erde: "Es ging damals um Befehl und Gehorsam. Wurde man vom Vorgesetzten ins Büro zitiert und gefragt, warum man etwas getan hat, durften wir nur mit Ja oder Nein antworten. Sagten wir mehr, wurden wir vor die Tür geschickt. Das war schwer für mich: Ich wollte meine Entscheidungen immer begründen." Der Job bringt Rudnik auch körperlich an seine Grenzen. Als er Mitte 30 ist, wiegt er 120 Kilo, raucht wie ein Schlot. "Mein Körper war ein Totalschaden", sagt er heute.

Doch neben dem rauen Umgangston gibt es unter Tage auch den totalen Zusammenhalt. Rudnik: "Der musste sein, weil man sich da unten aufeinander verlassen muss." Und so führte der Bergbau zu einer Art Sinnstiftung für das Ruhrgebiet – erkennbar an der Sprache im Pott.

Bergbausprache ist abstrakt – und eint die Menschen doch

Das Ruhrgebiet war von Beginn an Einwandererland. Erst kamen die Menschen aus der Umgebung, dann die Gastarbeiter aus Polen und der Türkei. Auch Asiaten wurden unter Tage eingesetzt. Das Ruhrgebiet als multikultureller Raum. Und der Bergbau als sprachliches Schmiermittel? Was die echte Bergbausprache angeht, nicht, wie Sprachforscher Jörg Honnen vom Landschaftsverband Westfalen sagt. "Die Sprache des Ruhrgebiets hat sich nicht verändert durch den Bergbau. Dafür war es eine viel zu abstrakte Fachsprache."

Nur wenige Begriffe haben den Weg in die Umgangssprache gefunden, "hängen im Schacht", zum Beispiel, wenn etwas mächtig schief läuft, der "Futsack" – der Köttelbeutel für die Pferde im Stollen, den man sprichwörtlich am Halse hat, "die Zähne vonner Knappschaft", für die die ersten Versicherungen der Bergleute aufkamen, die "Stempel", eine bergmännische Umschreibung für dicke Frauenbeine.

Alles Begriffe mit Seltenheitswert. Honnen: "Man geht automatisch davon aus, dass wenn die Industrie so wichtig für eine Region ist, dass sie dann auch die Sprache geprägt hat. Das hat der Bergbau aber nur indirekt getan." Die Bergleute mussten sich verständigen können, ob sie nun aus dem Ruhrgebiet, aus dem Rheinland, aus Polen oder der Türkei kamen. "Die Leute haben gemerkt, dass wenn sie zum Beispiel Polnisch sprechen, keine Chance haben. Also haben sie sich angepasst. Das ging so weit, dass die Gastarbeiter ihre Namen eindeutschen ließen."

Nicht immer war das freiwillig, besonders zur Kaiserzeit. Da gab es Polen-Klassen in den Schulen, viele Polen fühlten sich im Deutschen Kaiserreich diskriminiert und unwohl, viele polnische Fachkräfte verließen so das Ruhrgebiet wieder. Ähnliches war auch bei den türkischen Bergleuten in den 60er-Jahren erneut zu erkennen: Wieder gab es spezielle Schulklassen, wieder war eher Koexistenz als Verschmelzung angesagt.

Die gab es dafür aber unter den Einwanderern aus deutschen Regionen: Wegen des immensen Bevölkerungswachstums war Zuwanderer zu sein der Normalzustand. Sprachliche Eigenarten der Bergmänner gingen im Ruhrgebiet verloren. Alle sprachen "Pott" – und Ruhrdeutsch wird zur regionalen Umgangssprache, anders als der klassische Dialekt. Sie wird etwas Identitäres, die Menschen sind stolz darauf. Honnen: "So lässt sich auch erklären, warum Ruhrdeutsch heute noch bei vielen Menschen in der Region so populär ist." Das zeigt sich in Comics, die in Ruhrdeutsch neu aufgelegt werden, in Wörterbüchern der Region, die ganze Regalreihen in den Buchläden füllen und an Filmen wie "Manta Manta", die sinnbildlich für das Ruhrgebiet werden.

Auf Schalke verbinden sich Fußball und Bergbau

Unter Tage bekommt manch einer seine Herkunft trotz aller Kollegialität zu spüren. Rudnik erinnert sich: Der Italiener wird schnell mal wegen seiner "Spaghetti-Arme" hochgenommen, der Türke soll für ein paar mehr Muckis mal zum richtigen Metzger gehen – "dem mit Schweinefleisch". Doch Rudnik betont: "Das ging nie gegen die Kultur oder die Religion der Gastarbeiter. So etwas wie Fremdenhass gab es unter Tage nicht. Wenn sich gekloppt wurde, dann wegen des falschen Fußballvereins. Das war mitunter ein Kündigungsgrund."

Kreideschmierereien unter Tage zeugen von der ewigen Rivalität der beiden Ruhrpottvereine Borussia Dortmund und FC Schalke 04. Schalke, ein Stadtteil von Gelsenkirchen. Bekannt durch den Fußballverein, gegründet von Bergleuten, heute ein Multimillionenunternehmen: Und ein Klub, der so tief in der Vergangenheit verwurzelt ist wie kein anderer Verein in Deutschland. Wenn am Heimspielwochenende 60.000 Kehlen das Steigerlied – ein altes Bergarbeiterlied – singen, dann ist das Bergbauromantik pur. Die Profis kommen auf das Spielfeld durch einen Spielertunnel, der links wie rechts wie ein alter Bergbaustollen gestaltet ist. Auch ohne Zechen im Revier will der Klub an diesem Markenzeichen festhalten. "Wahrscheinlich können unsere sehr jungen Fans mit dem Steigerlied wenig anfangen. Uns ist aber bewusst, dass wir auch viele ältere Fans haben, für die der Bergbau immer sehr emotional behaftet sein wird, weil sie ihn entweder selber oder im Familienumfeld noch aktiv erlebt haben", sagt Alexander Jobst, Vorstand Marketing Schalke 04. "Das Lied wird also auf Schalke auch in Zukunft gespielt werden."

Rudnik wird dreimal am Tag entlassen

So wie die Fußballbegeisterten im Ruhrgebiet heute mit ihrem Verein verheiratet sind, war Rudnik damals mit der Zeche verheiratet. Frei gab es nicht einmal zur standesamtlichen Trauung mit seiner Frau Heike. Wenn der Vorgesetzte den Jungsteiger nachts aus dem Ehebett klingelte, hieß es sofort antreten. Rudnik bekam den rauen Ton als junger Bergmann häufiger zu spüren: An einem seiner ersten Tage in einer neuen Zeche war der Vorarbeiter unzufrieden mit seiner Arbeit. Er schrie: "Rudnik, du bist entlassen." Also packte Rudnik seine Sachen, fuhr über Tage, ging sich in der Kaue waschen und dann zum Vorgesetzten. Der war völlig konsterniert, fragte den jungen Bergmann, ob er sie noch alle hätte. "Ich sagte ihm dann: Aber ich wurde eben entlassen." Die Antwort des Direktors: "Du wirst hier dreimal am Tag entlassen. Sofort wieder runter mit dir."

Was damals noch Spaß war, wurde in den Neunzigerjahren bittere Realität. Das Zechensterben ist im vollem Gang. Der Ruhrbergbau, zuvor schon nur durch Millionensubventionen von Bund und Ländern am Leben gehalten, wurde immer unrentabler. Und die Bergleute mussten gehen. "In dieser Zeit machten sich das erste Mal richtige Existenzängste breit". Um die Jahrtausendwende wird Rudnik mit Kollegen für eine Woche ins Hotel verfrachtet. Dort sollen sie wieder lernen, wie man eine Bewerbung schreibt. Rudniks Vater und sein Opa haben in ihrem Leben auf einer Zeche gearbeitet. Rudnik selbst wird bis zu seiner Entlassung auf zehn verschiedenen Zechen unter Tage gefahren sein.

Es ändert sich damals etwas in der Zechenwelt. Denn nicht nur die Arbeiter haben Angst, bald keinen Job mehr zu haben, auch die Zechen fürchten nun, dass ihnen die Arbeitskräfte verloren gehen. Denn trotz absehbaren Endes des Steinkohlebergbaus, sind ja immer noch Zechen zu führen und es ist nach Kohle zu graben. "Es hat sich dann einiges verändert. In dieser Zeit war ich ja bereits selbst ein Vorgesetzter. Doch nun hat auch die Führungsetage eingesehen, dass man anders mit den Mitarbeitern umgehen muss." Zu Weihnachten geht es unter Tage, die Männer werden nach ihrem Befinden gefragt, frohe Festtage gewünscht. "Männerloben" nennt Rudnik das. Und die sind teils richtig baff. "Die dachten, wir hätten gesoffen. Ein paar Jahre zuvor hätte es so was einfach noch nicht gegeben."

Doch nicht nur der Bergbau wandelt sich in dieser Zeit. Auch das Ruhrgebiet muss es. Statt in der Schwerindustrie müssen nun anderswo Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Strukturwandel geht los. Und während in den Innenstädten das Dienstleistungsgewerbe aufblühen soll, fragt man sich: Was tun mit den Relikten der Vergangenheit. Alte leerstehende Zechen darben vor sich hin. Halden – kleine Berge, auf denen der Abwurf von unter Tage aufgeschüttet wurde, sprenkeln die Landschaft – die früher platt war wie Holland.

Die Zeit der Industriekultur beginnt. Alte Gastürme werden jetzt zu Ausstellungsorten, Halden zu begehbaren Kunstwerken, ganze Zechenareale wie Zollverein zum Museum, Tagungsort und Eventlocation. Und der Tourismus boomt. 7,7 Millionen Übernachtungen zählte die Region im Jahr 2016. Das Ruhrgebiet ist fast zu 88 Prozent grün. An Rhein und Ruhr gibt es kilometerlange Radfahrwege, im nördlichen Ruhrgebiet mit seinen Kanälen ebenso. Und überall ragt eine alte Industrieanlage hervor. "Wir laden das Thema Bergbau emotional auf", sagt auch Sarah Thönneßen von Ruhr Tourismus. Die meisten Touristen kommen tatsächlich in die Region, um diesen alten Bergbauflair zu erleben, zeigen Umfragen. Und die Zahlen: Über 7 Millionen Menschen besuchten im vergangenen Jahr die 25 Ankerpunkte der Route der Industriekultur, gaben bei ihren Trips zu alten Zechen, Hochöfen und Halden 285 Millionen Euro aus. Rund 6.150 Arbeitsplätze bringt das der Region.

Bei Ruhr Tourismus ist man sich bewusst, dass sich das mit dem Ende der Zechen nun ändern muss. Bisher kamen die Menschen oft allein wegen des Gasometers nach Oberhausen. Die Ausstellung war nur am Rande wichtig. Künftig soll bereits die beeindruckende Fotoausstellung die Menschen in die Stadt locken. "Und wenn sie dann im alten Gasometer sind, sollen die Leute auf dem zweiten Blick merken, was das für ein beeindruckendes Gebäude ist."

Beeindruckend sind auch die Gebäude der Stiftung Zollverein. Sie ist dafür zuständig, das riesige Gelände der alten Zeche zu bespielen. Mit dem Ende der letzten Zeche in der Nachbarschaft muss auch das Weltkulturerbe umgehen: "Der Bergbau hat das Ruhrgebiet geprägt und das ändert sich auch nicht über Nacht, wenn künftig keine Steinkohle mehr gefördert wird", sagt Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein.

Vor dem endgültigen Ende des Bergbaus hat Noll keine Angst: "Wir sind davon überzeugt, dass gerade jetzt, da der Steinkohlenbergbau Geschichte ist und museal wird, das Interesse an dieser Kultur zunehmen wird." Das würden auch die Besucherzahlen zeigen. Seit 2010 kommen immer mehr Menschen auf Zollverein. Zuletzt rund 1,5 Millionen im Jahr. Wichtig sei, sich aber nicht nur auf die Vergangenheit zu verlassen. Noll: "Mit der Ansiedlung von mehr als 40 Unternehmen, 1.300 neu geschaffenen Arbeitsplätzen und zuletzt dem Neubau für die Folkwang Universität der Künste für mehr als 500 Studierende sind wir bereits auf einem guten Weg."

Als Rudnik 2016 als Bergmann aufhören muss, ist er 56 Jahre alt. Nach 42 Jahren auf Zeche geht er in den Vorruhestand. Mit dem Arbeiten aufhören will er nicht. Er sucht sich einen Job als Zeitungsverteiler, ist schockiert über den Umgangston dort. Aus seiner Zeit als Kumpel kannte er das nicht. Zu seinem Glück findet er einen Job bei der Stiftung Zollverein und wird Museumsführer. "Es macht mich unfassbar Stolz, Menschen meinen Beruf und diese Region zeigen zu können." Mit seinen Besuchergruppen geht er immer hinauf auf das Dach der Kohlenwäsche, orangefarbene Lettern zeigen 40 Meter Höhe an. "Es tut weh, mit der Bergwerksgeschichte abzuschließen – sie hat dem Ruhrgebiet viel gebracht." In Rudniks Blick die Skyline des Ruhrgebiets. "Doch so schmerzhaft das ist, wir müssen jetzt nach vorne blicken. Und eine neue Erfolgsgeschichte finden. Nur diesmal ohne Kohle."

So wie Rudnik nach seiner Zechenzeit, sucht eine ganze Region eine neue Zukunft. Und so wie Rudnik wird die Region ihre Vergangenheit so schnell nicht mehr los. Ob sie es will oder nicht.

- eigene Recherchen

- Correctiv: "Integration im Revier"

- WAZ: "Land NRW bleibt wohl auf Kosten für Essener Problemstollen sitzen"

- WDR: "Schiefe Schule in Essen sorgt für Aufregung"

- RAG: "Alle Bergschäden werden reguliert"

Quellen anzeigen