Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.TV-Debatte der Demokraten Vier Dinge braucht es, um Präsident Trump zu schlagen

25 demokratische Kandidaten wollen Präsident werden, 20 dürfen beim TV-Duell in den USA antreten. Wer von ihnen hat das Zeug zum Trump-Herausforderer?

Das Fox-Theatre in der Woodward Avenue in Detroit ist riesig: 5.048 Plätze fasst der opulente Kinosaal, die Wände sind mit Stuck verziert, die goldenen Säulen ragen schier endlos in die Höhe. Es ist der Austragungsort für das zweite Doppel-TV-Duell der Demokraten im US-Vorwahlkampf im Präsidentschaftsrennen. Im Gegensatz zum Bombast im Fox-Theatre ist der Platz unter dem Scheinwerferlicht winzig. 25 Männer und Frauen wollen Präsident Trump nach nur einer Amtszeit aus dem Amt befördern, 20 treten in den zwei TV-Duellen an: darunter Bürgermeister, Senatoren, Gouverneure, eine Buchautorin, ein Unternehmer und ein Ex-Vizepräsident.

In Detroit liefern sich die Demokraten einen offenen Richtungskampf. Die Parteibasis drängt nach links und mit ihnen einige der Kandidaten – dagegen positioniert sich das moderate Bewerberfeld. Die große Anzahl der Kandidaten ist dabei aber keinesfalls ein schlechtes Zeichen. Es verdeutliche vielmehr, "dass der Amtsinhaber als schwach angesehen wird", sagt Politikwissenschaftler Michael Dreyer von der Uni Jena. Wer jetzt nicht antrete, habe seine Chance erst einmal vertan.

"Wer Trump schlagen will, braucht viel Geld für seine Kampagne und muss jetzt ein eigenes Profil entwickeln: Setze ich auf einen Wahlkampf gegen Trump oder auf eigene politische Inhalte", sagt Christian Lammert, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, t-online.de.

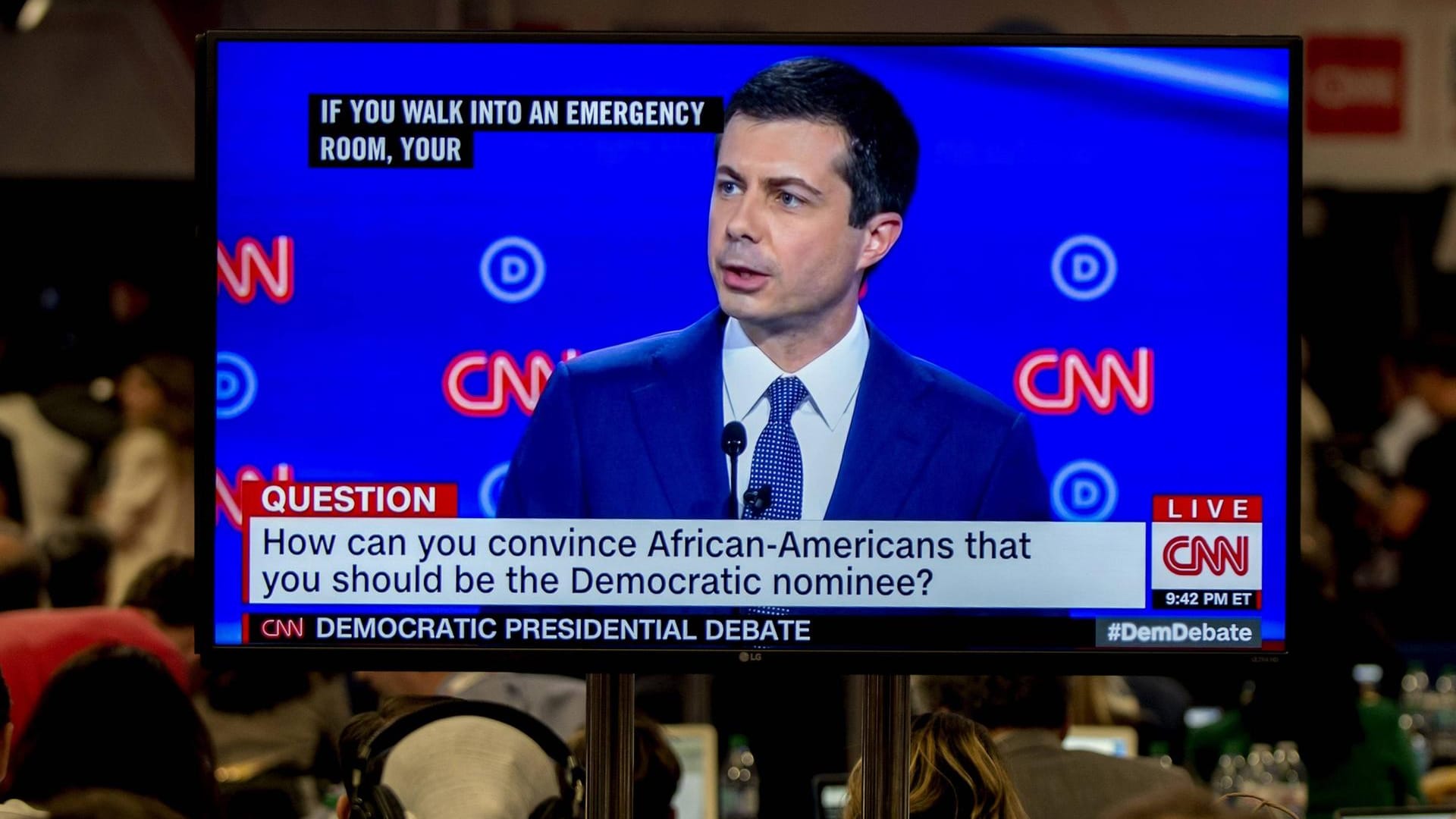

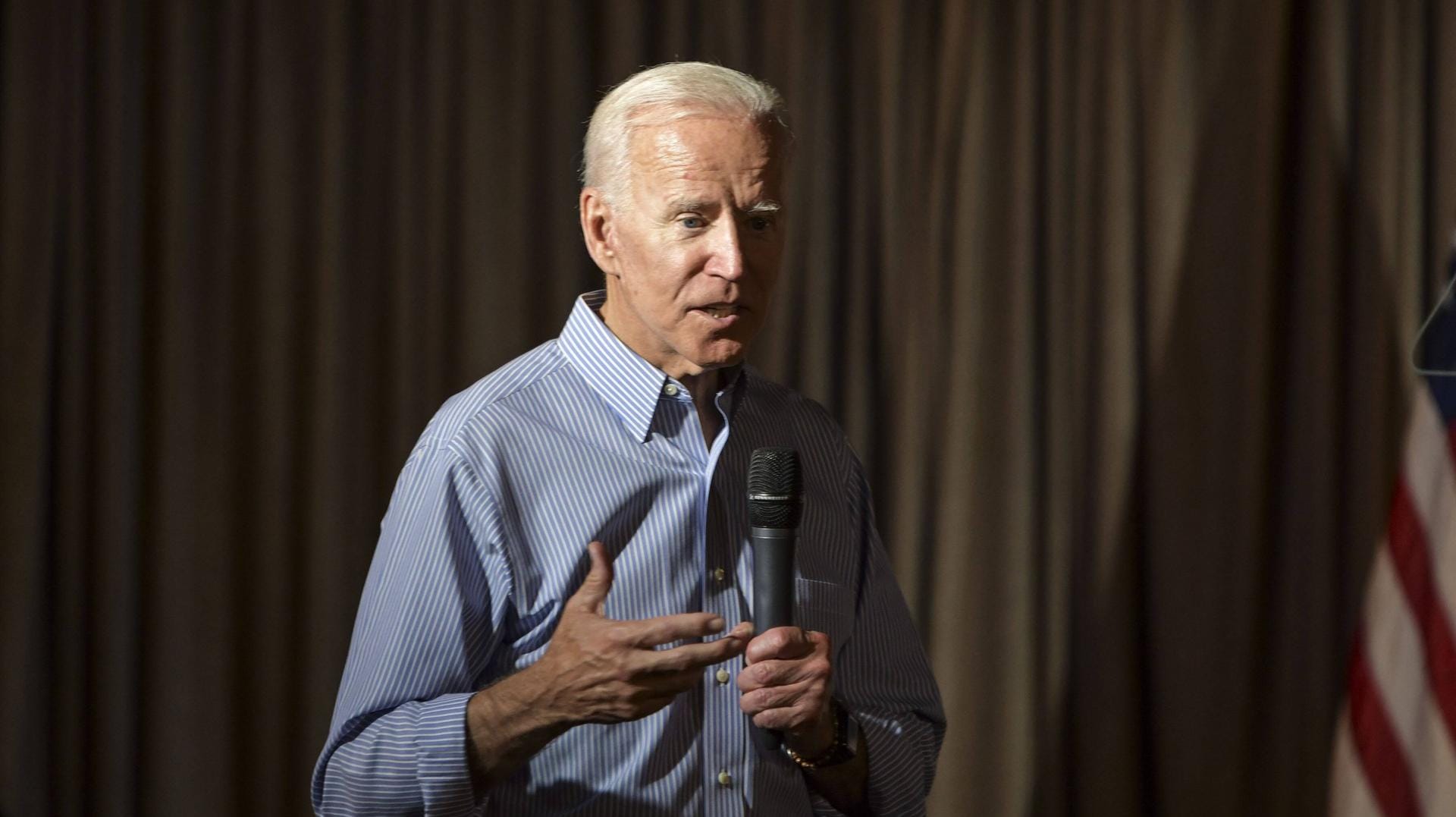

Was braucht es, um Amtsinhaber Trump ernsthaft herausfordern zu können. Und welcher der Kandidaten kann diese Voraussetzungen am besten erfüllen? Als klare Favoriten gelten Ex-Vizepräsident Joe Biden, die Senatorinnen Elizabeth Warren und Kamala Harris, Bernie Sanders, Zweitplatzierter aus den Demokraten-Vorwahlen 2016, und Newcomer Pete Buttigieg, Bürgermeister der Stadt South Bend. Doch was ist mit dem Rest?

1. Das Wahlkampf-Budget

Wer Präsident werden möchte, muss zunächst einmal viel Geld haben. Der Wahlkampf in den USA kostet Milliarden. Gaben die deutschen Parteien beim Bundestagswahlkampf 2013 zusammen rund 150 Millionen Euro aus, wurde der Kampf ums Weiße Haus spätestens unter Barack Obama zu einer echten Finanzschlacht. Sechs Milliarden Dollar kosteten Obama und seinem Konkurrenten Mitt Romney die Präsident- und Kongresswahlen. Auch der Wahlkampf von Hillary Clinton und Donald Trump verschlang fast sieben Milliarden Dollar.

Beim aktuellen Vorwahlkampf gehören zu den finanzstärksten Kandidaten laut aktuellen Erhebungen das Favoriten-Trio Biden, Sanders und Warren.

- Sanders sammelte in den letzten drei Monaten laut "Financial Times" 14 Millionen Dollar ein.

- Joe Biden kommt demnach auf 11 Millionen Dollar, und

- für Elizabeth Warren kamen 10,6 Millionen Dollar zusammen.

Zum Favoritenkreis aufgeschlossen hat auch Senkrechtstarter Pete Buttigieg, der im letzten Quartal 8,8 Millionen Dollar an Finanzmitteln sammeln konnte und nun über insgesamt 24,9 Millionen an Spendengeldern verfügt – damit hat er insgesamt drei Millionen Dollar mehr als Biden, der über ein Budget von rund 22 Millionen Dollar verfügt.

Anders als der Ex-Vizepräsident punktet der offen schwullebende Bürgermeister Buttigieg aber nicht nur bei den einkommensstarken US-Amerikanern. Die Kleinspenden unter 200 Dollar machen im Gesamtbudget des 37-Jährigen elf Millionen Euro aus. Besser ist hier nur Sanders, der fast sein gesamtes Wahlkampfbudget von über 25 Millionen Dollar aus Kleinspenden finanziert.

Abgeschlagen beim Spendenaufkommen ist hingegen Kamala Harris. Nur drei Millionen Dollar konnte die Mitfavoritin aus Kalifornien in den letzten Monaten sammeln. Auf Dauer wird das zu wenig sein.

Schon jetzt sind 200 Millionen in den Wahlkampf geflossen

Bereits jetzt haben die Kandidaten zusammen mehr als 200 Millionen Dollar in ihren Wahlkampf gesteckt. Dabei fällt vor allem Beto O’Rourke auf. Er hatte bei der Kongresswahl in Texas nur knapp gegen den republikanischen Amtsinhaber und haushohen Favoriten Ted Cruz verloren, und galt deshalb kurz als neuer Star der Demokraten.

Sein Problem: Er nimmt viel weniger Geld ein, als er verbrennt. Für jeden Dollar, den er für seine Kampagne gesammelt hat, gibt er momentan 1,49 Dollar aus, listet die "Financial Times" auf. Auch sein Spendenaufkommen ist mit 5,2 Millionen Dollar im zweiten Quartal des Jahres gering. Großzügiger als O’Rourke war beim Verprassen des Kampagnengeldes nur die New Yorker Kandidatin Kisten Gillibrand: 8,2 Millionen Dollar hat sie eingenommen – doch auf jeden Dollar kommen 1,83 Dollar an Ausgaben.

Doch das sind nur Momentaufnahmen. Denn wichtig ist auch: Das Geld darf nicht nur einmal fließen. Der Präsidentschaftswahlkampf ist lang, das Geld muss ununterbrochen verfügbar sein. So muss das aktuelle Hoch von Buttigieg nicht bedeuten, dass er auch künftig zu den Kandidaten mit den meisten Geldmitteln gehören wird. Vor allem die Unterstützer von Ex-Vizepräsident Biden gelten als mehrfach spendabel – das könnte sich für ihn noch auszahlen.

2. Die Statistik der Vergangenheit

Ein Blick in die Statistik könnte vielleicht schon den nächsten Präsidenten der USA verraten – wären da nicht die zwei absoluten Ausnahmefälle aus den Jahren 2008 und 2018: Unter den Kandidaten der Demokraten sind:

- sieben Senatoren

- ein Ex-Senator

- ein ehemaliger Vizepräsident unter Obama

- ein ehemaliger Minister im Kabinett Obama

- zwei Gouverneure

- ein Ex-Gouverneur

- drei amtierende Bürgermeister

- drei Kongressabgeordnete

- drei Ex-Kongressabgeordnete

- ein Hedge-Fund-Manager

- ein Start-up-Unternehmer

- eine Buchautorin

Ist die Geschichte ein Fingerzeig für die kommende Präsidentschaftswahl, können alle Kongressabgeordnete – die aktuellen wie die ehemaligen – bereits einpacken. In der amerikanischen Historie ist es bisher erst einem Mitglied des Repräsentantenhauses gelungen, auf direktem Weg das Präsidentenamt zu erklimmen: James Garfield – das war 1880.

Auch Senatoren haben keine guten Karten. Lediglich drei von ihnen schafften es direkt ins Weiße Haus – wenn auch außerordentlich populäre Kandidaten unter ihnen waren: Warren Harding 1920, John F. Kennedy 1960 und Barack Obama im Jahr 2008.

Die besten Chancen auf das Präsidentenamt haben dagegen Gouverneure. Diese müssen sich, anders als Senatoren und Kongressmitglieder, nicht in ständigen Abstimmungsprozessen den Unmut von Interessensgruppen auf sich laden. Sie stehen außerhalb einer parlamentarischen Körperschaft, können Reformen in ihren Bundesstaaten anschieben und später auf diese Erfolge verweisen. Das kann Biden als Vizepräsident – und das konnte auch Donald Trump, der 2017 als angeblich erfolgreicher Unternehmer in seinen Wahlkampf startete.

Doch Trump ist auch ein Zeichen für eine andere Entwicklung, die momentan in den USA wie in vielen anderen Ländern zu beobachten ist. "Es gibt das Gefühl, dass professionelle Politiker nicht mehr so erwünscht sind", sagt Lammert. "Politische Erfahrung wird unwichtiger. Stattdessen wollen die Menschen frische und unverbrauchte Gesichter sehen." Hier sticht Pete Buttigieg heraus. Der Bürgermeister der vergleichsweise kleinen Stadt South Bend gebe sich bürgernah, trotzdem habe er exekutive Erfahrung, so Lammert.

3. Das Profil und die "Electability"

Der US-Wahlkampf setzt auf Gesichter – konkrete Inhalte können damit in den Hintergrund treten. Unter anderem aus diesem Grund ist der Populismus in der amerikanischen Politik deutlich verbreiteter als in anderen Ländern. Dabei spielt auch die politische Richtung kaum eine Rolle. Sowohl bei Republikanern, momentan zu sehen unter Präsident Trump, als auch bei den Demokraten gelten Populisten als erfolgsversprechende Politiker.

Unter den Kandidaten der Demokraten sind gut ein halbes Dutzend Bewerber, die populistische Tendenzen zeigen. So ist etwa bei Bernie Sanders der Kampf für die unteren sozialen Schichten zentraler Bestandteil seiner Präsidentschaftsbewegung. Auch Beto O’Rourke punktet nicht mit einem seitenfüllenden Wahlprogramm. Pete Buttigieg startete seinen Wahlkampf populistisch, mittlerweile gibt er sich moderater und versucht so, konservative Wählerstimmen für die Demokraten zurückzugewinnen. Er war auch der erste demokratische Kandidat, der in einem Townhall-Meeting im ultra-konservativen Nachrichtensender Fox News aufgetreten ist – und am Ende mit Standing Ovations gefeiert wurde.

Das gilt auch für Elizabeth Warren. Sie ist eine "Grenzgängerin" zwischen den progressiven und traditionell-programmatischen Kandidaten. Dass sie auch Populismus kann, zeigte sie in der TV-Debatte: Wie Sanders vertritt sie den Standpunkt einer "Medicare for All", also einem Ausbau der staatlichen Krankenversicherung für alle. Warren sagte, sie verstehe nicht, warum jemand sich als Präsident bewerbe, "nur um darüber zu sprechen, was wir wirklich nicht tun können und wofür wir nicht kämpfen sollten". Es folgt begeisterter Jubel vom Publikum. Doch auch von den Millionen vor dem heimischen TV-Bildschirm?

Für die Demokraten stellt sich die Frage, ob sie Wähler aus der Mitte von Trump zurückgewinnen oder die eigene, nach links gerückte, progressive Basis begeistern und zur Wahlurne treiben wollen. In dieser Gemengelage positionieren sich die Kandidaten nun, so Lammert. Da sei Joe Biden, der verspricht, die an Trump abgewanderte Arbeiterklasse zurückzuholen. Oder eben Elizabeth Warren, die die Basis begeistert und damit sogar Sanders übertrifft, der seinen jetzigen Wahlkampf fast genauso wie 2016 zu führen scheint. Lammert: "Warren hat sich die Positionen von Sanders zu eigen gemacht und eigene hinzugefügt. Das macht sie momentan so erfolgreich."

Politikwissenschaftler Dreyer nennt zudem "Electability" als ein wichtiges Kriterium, die ein Kandidat benötige, um von möglichst vielen Wählern vor allem in den bevölkerungsreichen "Swing States" Florida, Iowa, Michigan und Wisconsin gewählt zu werden. Viele der populistischeren Bewerber der Demokraten verfügen über dieses Charisma – allerdings auch der in den Umfragen weit führende Joe Biden – Vertreter der traditionellen demokratischen Partei.

Ein Blick auf aktuelle Umfragen verrät, dass der Ex-Vizepräsident momentan von fast jedem dritten demokratischen Wähler gewählt werden würde. Bernie Sanders (15 Prozent), Elizabeth Warren (14,5) und Kamala Harris (11,8 Prozent) folgen abgeschlagen. Auch Newcomer Buttigieg kommt lediglich auf 5 Prozent potenzieller Stimmen von demokratischen Wählern. Doch in Stein gemeißelt sind diese Werte nicht.

So führte 2008 Bill Clinton in den Vorwahlen weit vor dem späteren Präsidenten Obama. 2016 erlebte Jepp Bush ein noch größeres Desaster: "Niemand hätte daran gezweifelt, dass er der republikanische Präsidentschaftskandidat wird", sagt Lammert. Doch dann kam Trump.

4. Unterstützer und den richtigen Vize

Ein angehender US-Präsident braucht neben Geld und Charisma auch ein Team aus kompetenten Beratern und eine Menge Durchhaltevermögen: Ein Wahlkampf für einen Senatssitz oder für den Gouverneursposten ist nicht mit einer Präsidentschaftskampagne zu vergleichen. In jedem wichtigen Staat muss der angehende Präsident ein Netzwerk aus Unterstützern besitzen. Meist haben sich die Politiker diese über viele Jahre aufgebaut. Joe Biden kann hierbei aus seiner Zeit als Präsidentschaftskandidat und Vizepräsident unter Obama schöpfen. Alle anderen Kandidaten haben bislang noch keine nationalen Wahlkämpfe geführt – und haben dementsprechend Nachholbedarf.

- TV-Duell der Demokraten: "Das wird Trump zur Wiederwahl helfen"

- US-Präsidentschaft: Erster Demokrat gibt auf

- Meinung: So stehen Trumps Chancen auf Wiederwahl

Letztlich muss der richtige mögliche Präsident auch auf das beste "Ticket" setzen. So wird das Paar aus Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidat genannt. Weil Biden in den Umfragen führend ist, muss er sich bereits überlegen, wen er mit in seinen Kampf gegen Trump nimmt. "Er müsste einen progressiven Kandidaten in sein Team holen", sagt Lammert. Auch ein afroamerikanischer Vizepräsident und ein weiblicher Part im Duo wäre nötig, um eine möglichst breite Basis anzusprechen.

- Etabliert und progressiv-populistisch: Dann fiele die Wahl wohl auf das Duo Biden-Warren.

- Etabliert und afroamerikanisch: Dann stünden Biden-Harris bereit.

Gewinnt Warren, könnte der momentan abgeschlagene, aber moderate Cory Booker eine Chance auf das Vizeamt haben. Oder Warren entscheidet sich für Buttigieg, den aufstrebenden Newcomer. Doch noch ist das alles nicht sicher. Denn: "In einem verunsicherten System wie in den USA kann alles passieren", sagt Lammert.

- NZZ: Die aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten der Demokraten

- Wikipedia: Präsidentschaftswahl in den USA 2020

- Deutschlandfunk: Trumps Populismus (Podcast)

- Financial Times: Cash burn rate in 2020 campain highlights laggards (engl.)

- pflichtlektüre: Wahlkampfskosten in den USA

- Spiegel: US-Wahlkampf kostet sechs Milliarden Dollar

- Welt: "Am 20. Januar 2021 werden wir 'Adios' zu Donald Trump sagen"

Quellen anzeigen