Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Branche in der Krise Deutsche Winzer bangen: "Wir sind so gut wie machtlos"

Die Weinproduktion befindet sich weltweit auf dem niedrigsten Stand seit 60 Jahren. Klimakrise, Extremwetter und Politik setzen auch den deutschen Winzern zunehmend zu.

"In vino veritas", im Wein liegt die Wahrheit, pflegten schon die alten Römer zu sagen und meinten damit wohl die gelockerte Zunge nach einem feuchten Gelage. Die Wahrheit über den Wein selbst zeigt sich womöglich aber bereits vor dem Genuss – im Zustand der Trauben und Rebstöcke. Und dieser scheint aktuell kritisch zu sein.

Denn wie die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) in ihrem Jahresbericht 2024 mitteilt, ist die weltweite Weinproduktion auf einen Tiefstwert seit 1961 gesunken. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Auswirkungen der Klimakrise auf die Pflanzen: Dürren, Überwässerung nach Niederschlägen und aggressive Schädlinge führen zu Ernteeinbußen und in der Folge zu geringeren Produktionsmengen.

Der Weinbau in Deutschland bleibt davon ebenfalls nicht verschont. Die heimische Produktion sank im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 7,8 Millionen Hektoliter, umgerechnet 780 Millionen Liter, – ein deutlicher Rückgang für das viertgrößte Erzeugerland Europas.

t-online hat bei dem Deutschen Weinbauverband nachgefragt, was die aktuellen Entwicklungen für das Winzergewerbe hierzulande bedeuten.

Klimakrise: "Wir sind so gut wie machtlos"

Seit mehr als 2.000 Jahren hat der hiesige Weinbau Tradition. Ein langer Zeitraum, in dem die Bedingungen für den Anbau mal mehr, mal weniger gut gewesen sein müssen. Mit den derzeitigen klimatischen Veränderungen kommen jedoch ungeahnte Schwierigkeiten hinzu. Der Deutsche Weinbauverband (DWV) blickt daher besorgt auf die aktuellen Einbußen bei der Erntemenge in Deutschland.

Der Verband ist sich sicher, dass die kritischen Klimaveränderungen hierzulande schuld daran sind. Extremwetterereignisse wie Spätfröste, Hochwasser und Hitzewellen nähmen zu und veränderten in der Folge die Bedingungen für den Anbau, was die Betriebe vor immer neue Herausforderungen stelle.

Eine Sprecherin des DWV erklärt auf Anfrage von t-online: "Gegen Schäden, verursacht durch Spätfröste, wie sie im vergangenen Jahr auftraten, sind wir so gut wie machtlos. Hierauf müssen wir uns zukünftig einstellen." Gleiches gelte für steigende Wasserpegel nach Regenfällen und extrem heiße Perioden.

Südwesten besonders betroffen

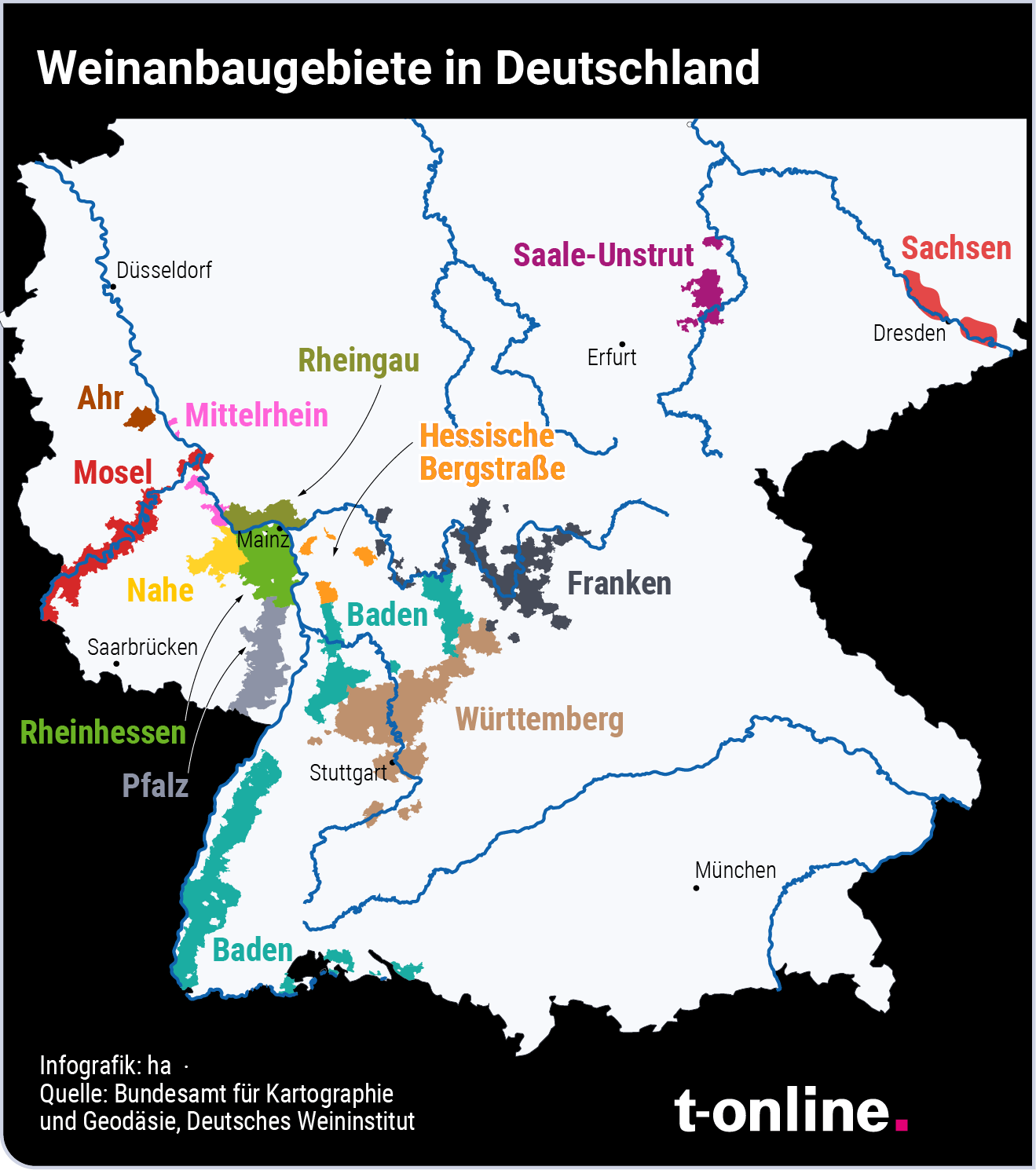

Derzeit werden mehr als 100 Rebsorten in 13 deutschen Anbaugebieten kultiviert, die sich insbesondere über den Südwesten der Bundesrepublik erstrecken. Dabei wirken sich die Wettergegebenheiten nicht gleich stark auf die jeweiligen Gebiete aus.

Der DWV stellt etwa fest, dass die kleineren Anbaugebiete Ahr, Saale-Unstrut und Sachsen zuletzt besonders stark von Extremwettern betroffen waren. Ausschlaggebend sei für Letztere vorwiegend später Frost gewesen, so der Verband. Aber auch an der Nahe, an der Mosel – insbesondere im Saarland –, am Mittelrhein und in Teilen Württembergs verzeichnen die Winzer deutliche Ertragseinbußen im Vergleich zum Vorjahr. Von den widrigen Verhältnissen weitgehend verschont blieben indes die Anbaugebiete Pfalz und Rheinhessen.

Innerhalb der betroffenen Regionen gibt es darüber hinaus Unterschiede zwischen Weinbaubetrieben, abhängig von der geografischen Lage ihrer Weinberge.

Maßnahmen der Erntesicherung

Um den Wetterauswirkungen frühzeitig entgegenzuwirken, setzen die Winzerbetriebe laut dem DWV derzeit unter anderem auf präzise Prognosemodelle. Außerdem kooperieren sie eng mit staatlichen Beratungsstellen, um den Weinbau an die jeweilige Lage anzupassen.

Ein effektives Boden- und Laubwandmanagement spielt dabei eine Schlüsselrolle. Dieses ermöglicht es den Winzern, Sonnenbestrahlung, Schattenbildung und Belüftung der Weinberge auf natürliche Weise zu steuern, teilt der Verband weiter mit. Zu den Verfahren gehört etwa, das Triebwachstum zu regulieren, Blätter im Bereich der Traubenzone zu entfernen, optimal zu bewässern sowie ausreichend zu düngen.

Ernteausfälle im Weinbau seien aber nicht nur auf Primärschäden durch Extremwetter zurückzuführen, sondern auch auf Sekundärschäden wie Erkrankungen der Rebpflanzen: "Besonders feuchte oder trockene Wetterperioden bieten Schaderregern ideale Bedingungen." Gesundheitsschädlich für die Weinstöcke sind dabei unter anderem Pilzkrankheiten wie Falscher Mehltau und Insektenbefall durch Milben.

Durch die klimatischen Veränderungen kommen zudem neue, invasive Schädlinge zu den Herausforderungen hinzu. Wichtig sei hierbei, die Reben professionell zu schützen, um den Ertrag zu steigern. "Pflanzenschutz nach guter fachlicher Praxis gehört als wesentlicher Teil zur Erntesicherung", so der DWV. Ein Beispiel für einen 2024 erstmals nachgewiesenen Schädling ist die Amerikanische Rebzikade, die Krankheiten überträgt.

Vorteile: "Wir können unser Portfolio vergrößern"

Ein verändertes Klima ist überraschenderweise aber nicht durchweg schlecht für den Weinbau (lesen Sie hier mehr dazu). Neue Rebsorten haben dadurch gegenüber traditionellen die Chance, hierzulande zu wachsen und zu gedeihen.

"Wir können damit unser Portfolio an Weinen vergrößern und unseren Kundinnen und Kunden Weine mit neuen önologischen Profilen anbieten", sagt die DWV-Sprecherin. Ein Vorteil, der nicht nur Weinliebhaber freut: "Hierdurch können wir es schaffen, dass man in Deutschland weniger auf ausländische Importe angewiesen ist und sich lange Transportwege spart." Mit der Önologie ist dabei die Weinlehre gemeint.

Auch auf den letzten Jahrgang wirkte sich das kühlere, nassere Wetter in einem Bereich positiv aus. "Aufgrund der guten Wasserversorgung konnten die Reben viele Mineralien aus dem Boden in den Trauben einlagern", erläutert der DWV.

Daneben wirke sich eine lange Reifephase positiv auf die Aromabildung in den Beeren aus. Auf den Alkoholgehalt hatte das Wetter ebenfalls einen Effekt: "Durch das kühlere Klima konnten die deutschen Winzerinnen und Winzer Weine mit einem niedrigeren Alkoholgehalt produzieren, welche dem aktuellen Markttrend entsprechen."

Ein verändertes Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher führt aktuell zu einem Rückgang im Konsum alkoholischer Getränke. Weine mit niedrigerem Alkoholgehalt entsprechen diesem Trend und werden immer beliebter. Auch der Biermarkt ist jüngst geschrumpft (mehr dazu hier).

Inflation und Politik: "Ein schwerer Schlag"

Neben der klimatischen Dimension nehmen auch politische und wirtschaftliche Entwicklungen Einfluss auf das deutsche Winzergewerbe. Der DWV weist darauf hin, dass die Inflation etwa sowohl die Betriebe als auch die Verbraucherinnen und Verbraucher beeinflusst.

"Bei einer geringen Erntemenge steigen daher die Produktionskosten zusätzlich nach oben, während die Marktsituation angespannt ist", erklärt der Verband. Weine sind in der Folge teurer. Rund 30 Prozent mehr müssen Kunden nach OIV-Angaben seit 2019/2020 für einen Wein zahlen.

Und die Aussichten bleiben erst einmal düster. Im Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union drohte der US-Präsident Donald Trump Mitte März, Strafzölle von 200 Prozent auf Wein und Champagner zu erheben.

Obwohl diese Drohungen bisher nicht wahr gemacht wurden, wären auch die zunächst angekündigten Zölle von 20 Prozent "ein schwerer Schlag" für die Winzer, teilt der DWV mit. Der Grund: Der US-amerikanische Weinmarkt ist trotz sinkender Tendenz der mit Abstand bedeutendste Markt für die europäischen und deutschen Weinexporteure. Aktuell läuft die von Trump angesetzte Zollpause von 90 Tagen. Verhandlungen dazu sind im Gange.

Zusammen mit dem Verband Deutscher Weinexporteure sei der DWV der Ansicht, "dass die angekündigten Zölle auf EU-Weine die deutschen und europäischen Weinunternehmen hart treffen und insgesamt zur Verstärkung der wirtschaftlichen Unsicherheit führen werden". Zölle in dieser Höhe könnten nicht voll an die Konsumenten weitergegeben werden – also würden die Exporteure darauf sitzen bleiben.

Umweltschäden durch Wein

Doch die Produktion leidet nicht nur unter der Klimakrise und muss sich künftig auf neue Bedingungen einstellen. Auch die Weinherstellung selbst nimmt erheblichen Einfluss auf die Umwelt. Für eine normale Flasche Wein fällt so viel CO2 an wie für eine kurze Autofahrt von fünf Kilometern, berichtet der SWR. Bei der Traubenproduktion im Weinberg entstehen 20 Prozent der Treibhausgasemissionen, hauptsächlich durch den Einsatz von Düngern, Diesel für die Fahrzeuge und Pflanzenschutzmitteln.

Etwa ein Viertel der Emissionen kommt bei der Herstellung hinzu, für Stromverbrauch und Wärmeenergie. Hier könnten künftig Verbesserungen vorgenommen werden, die die Umweltschäden reduzieren und dennoch den Ertrag sichern.

Trotz widriger Umstände durch Klimakrise, Preiserhöhungen in deren Folge, Inflation und politisch unsichere Zeiten hat deutscher Wein laut dem DWV mittlerweile Weltniveau erreicht. "Diese Position können wir in Zukunft ausbauen." Der Optimismus bleibt also.

- Eigene Recherche

- Angaben des Deutschen Weinbauverbands

- Deutscher Weinbauverband: "DWV bewertet den Koalitionsvertrag aus Sicht der Weinbranche: Licht und Schatten"

- Deutsches Weininstitut: Regionen

- SWR: "Wie klimaschädlich ist Wein?"

- SWR: "Invasiver Schädling Rebzikade bedroht den Weinbau im Markgräflerland"

Quellen anzeigen