Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Tagesanbruch Deutschland stützt Putschisten

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

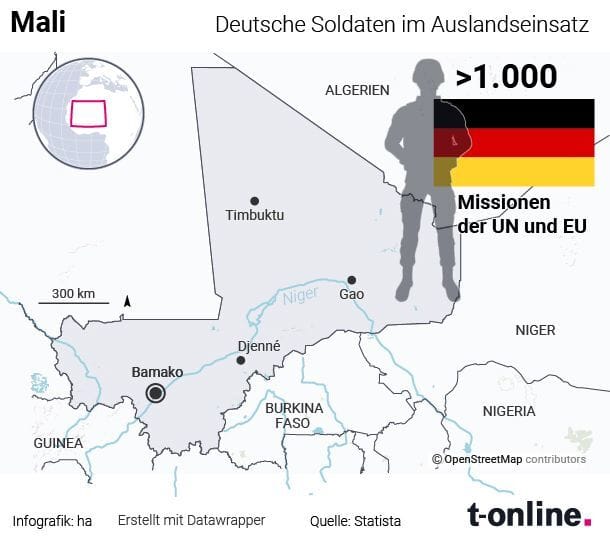

der Wert einer Nachricht sinkt mit wachsender Entfernung zum Ort des Geschehens, lautet eine journalistische Regel. Dementsprechend müssten wir mit einem Gähnen quittieren, was sich 4.000 Kilometer südlich in Mali so tut. Aber heute brechen wir die Regel mal, denn die jüngsten Entwicklungen in dem westafrikanischen Land gehen uns tatsächlich etwas an. Mehr als tausend Bundeswehrsoldaten hat der Bundestag in den terrorgeplagten Wüstenstaat entsandt, um ihn zu stabilisieren – so viel zur Theorie.

In der Praxis stabilisiert der Einsatz der UN und der EU vor allem die Macht der lokalen Militärs, die sich hemmungslos bereichern und mehr Zivilisten als Dschihadisten umbringen. Vor wenigen Tagen haben die malischen Generäle zum zweiten Mal innerhalb eines Dreivierteljahres geputscht und die Regierung abgesetzt. "Wenn die unter anderem von Deutschland ausgebildeten Offiziere in Mali zu Putschisten werden und zur Zusammenarbeit mit Islamisten bereit sein sollten, wird unsere Ausbildungsmission als Teil des Antiterrorkampfes zur Farce", findet Norbert Röttgen von der CDU. Frankreich hat nun erste Konsequenzen gezogen und den Druck auf die Militärjunta in Mali erhöht. Die Kanzlerin jedoch beharrt darauf, die beiden Bundeswehrmandate fortzusetzen: "Wir glauben, dass unsere Präsenz vor Ort weiterhin wichtig ist“, sagt Frau Merkel. Die deutschen Truppen würden dringend gebraucht, damit Mali nicht den Terroristen in die Hände fällt, die dann Europa bedrohen.

Embed

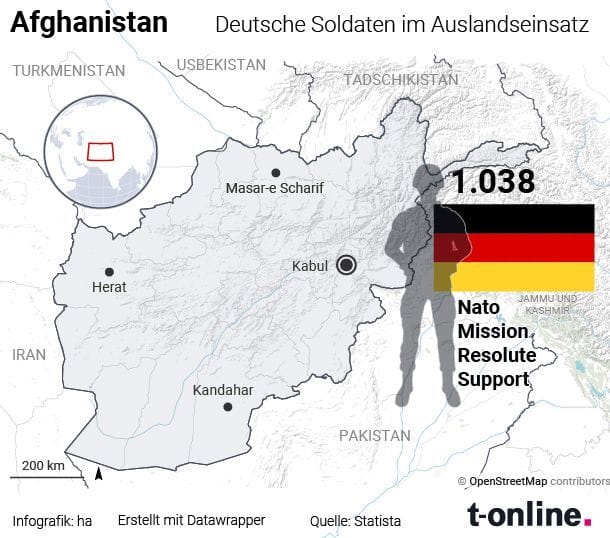

Moment, gab es das nicht schon einmal: Eine milliardenschwere Militärmission unter deutscher Beteiligung, um ein Land vor Terroristen zu retten und zu einem stabilen Partner aufzubauen? Genau, so lautete die Theorie in Afghanistan, das sogar noch tausend Kilometer weiter weg ist als Mali. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 marschierte eine westliche Militärallianz an den Hindukusch, räucherte die Al-Qaida-Höhlen aus, bezwang die Taliban, inthronisierte eine neue Regierung, baute Schulen, verhalf Frauen zu ihrem Recht, bescherte dem Land Stabilität, Aufschwung und… Moment, ach ja, ganz so rund lief es dann ja leider doch nicht.

Nach 20 Jahren Dauereinsatz, vielen Milliarden Euro für Kriegsgerät und Tausenden Toten haben die westlichen Truppen ihren Rückzug angetreten, darunter auch die Bundeswehr. Bis September soll der letzte Soldat das Land verlassen haben. Zurück bleibt, man muss es leider so drastisch sagen, eine Ruine: Die Mehrheit der 32 Millionen Afghanen lebt in bitterer Armut, mehr als drei Millionen Kinder hungern, die medizinische Versorgung ist rudimentär und Schulbildung Luxus, sauberes Trinkwasser fehlt vielerorts: Die Sicherheitslage hat sich rapide verschlechtert, die Taliban und die Kämpfer des "Islamischen Staats" terrorisieren die Bevölkerung mit Anschlägen und holen sich ein Dorf nach dem anderen zurück. Corona kommt auf den Schreckensberg noch obendrauf.

Angesichts dieses Elends ist man mit einem Urteil schnell zur Stelle: Der westliche Afghanistan-Einsatz ist gescheitert, so war es auch im Tagesanbruch wiederholt zu lesen, und misst man die Ergebnisse der Mission an ihren hehren Zielen – Frieden, Stabilität, "Nation Building" – ist dieses harte Fazit sicher nicht verkehrt. Aber alles hat ja seine zwei Seiten, und die andere Seite sieht man oft erst dann, wenn man die Perspektive vor Ort einnimmt. Genauer gesagt: 4.776 Kilometer östlich von Berlin, denn dort lebt Thomas ten Boer. Der Holländer ist einer der wenigen verbliebenen ausländischen Helfer in Kabul und leitet dort das Programm der Welthungerhilfe. Ein Telefonat mit ihm ist aufschlussreich, weil er einerseits die Probleme des geschundenen Landes benennt, andererseits aber auch von Lichtblicken berichten kann. Deshalb habe ich ihn gebeten, seine Eindrücke für den Tagesanbruch zusammenzufassen, das Folgende hat er mir berichtet:

"Afghanistan ist heute nicht mehr dasselbe Land wie vor 25 Jahren. Viele Afghanen besitzen jetzt ein Smartphone, sie informieren sich breit über das Geschehen, tauschen sich aus und sind viel umtriebiger als früher. Das haben auch die Taliban verstanden. Sie wissen, dass sie das Land nicht mit denselben Methoden wie damals unterwerfen und ohne das Vertrauen der Bevölkerungsmehrheit beherrschen könnten. Deshalb gehen sie einerseits pragmatischer vor. Andererseits fallen ihren Anschlägen viele Zivilisten zum Opfer, Tausende Familien leiden, Minderheiten werden unterdrückt. Das macht die Taliban in den Augen vieler Menschen hier immer noch zur Gefahr.

Nach dem Abzug der westlichen Soldaten werden die Taliban ihren Einfluss vermutlich ausweiten. Vielleicht gelingt es ihnen auch, Teile des Scharia-Strafrechts wiedereinzuführen. Aber sie können nicht einfach die ganze Macht übernehmen, das würde die Bevölkerung nicht mitmachen, und die lokalen Kriegsfürsten würden rebellieren. Die Taliban haben etwa 85.000 Kämpfer unter Waffen und kontrollieren Teile des Landes. Aber sie haben eben keine Erfahrung darin, ein Land zu organisieren oder eine Verwaltung aufzubauen. Hinzu kommt, dass sie keine homogene Einheit sind. Eher bestehen sie aus lokalen Gruppen, die zwar alle dieselben Anführer anerkennen, aber trotzdem weitgehend eigenständig operieren. Einzelne Dörfer lassen sich so beherrschen, ganze Provinzen nicht.

Die Lage ist also sehr fragil, und gerade deshalb sollte der Westen Afghanistan jetzt unbedingt weiter durch Hilfsgelder unterstützen. Das Wichtigste, was die Menschen wollen, ist Frieden. Endlich Frieden! Aufbauen können sie ihr Land selbst, es gibt hier so viele motivierte junge Menschen. Wir sollten ihnen nicht vorschreiben, was sie wie zu tun haben. Sie sollten selbst ihren Weg finden, es ist ihr Land. Viele Hilfsprojekte richten sich zu wenig nach den Wünschen der Menschen vor Ort. So entscheiden beispielsweise Politiker in Europa, dass sie in einer afghanischen Provinz Schulen für Mädchen bauen wollen. Das ist ja gut gemeint! Aber wenn in der Provinz gerade eine schlimme Dürre herrscht, die Ernten verdorren und die Menschen hungern, brauchen sie erst einmal eine stabile Nahrungsversorgung. Es wäre besser, wenn das Geld freier verteilt würde. Wir sollten den Afghanen vertrauen."

Hilfe zur Selbsthilfe kann wirken, wenn sie sich auf das Machbare beschränkt, pragmatisch organisiert ist und nicht allein Eliten zugutekommt: So könnte man die Lehre aus Afghanistan umreißen. Womöglich lässt sie sich ja auch in Mali beherzigen, und vielleicht braucht es dafür noch nicht einmal Soldaten. Das wäre eine so wichtige Nachricht, dass es ganz egal ist, von wie weit her sie uns erreicht.

Hilfe statt Ausgrenzung

Gerade in pandemischen Zeiten gibt dieser Jahrestag zu denken: Morgen vor 40 Jahren berichtete die US-Gesundheitsbehörde erstmals über eine mysteriöse neue Krankheit, die die "New York Times" einen Monat später als "seltenen Krebs bei Homosexuellen" bezeichnete: Aids. Zwar ist dank Medikamenten mittlerweile ein halbwegs normales Leben mit dem HI-Virus möglich, auch wenn es bis heute keinen Impfstoff dagegen gibt und die Krankheit nicht heilbar ist. Nach einer Umfrage der Deutschen Aidshilfe erlebt aber gut die Hälfte der HIV-Positiven immer noch Diskriminierung. Zumindest das sollte sich doch ganz schnell ändern lassen.

Was lesen?

Den Benzinpreis um 16 Cent erhöhen: Die Forderung der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Barbock sorgt für heftige Kritik. Was politische Gegner dabei geflissentlich auslassen: Teurer wird es so oder so. Meine Kollegin Nilofar Eschborn zeigt Ihnen, warum.

Hunderte Afghanen arbeiteten als Übersetzer für die Bundeswehr. Nun ziehen die Deutschen ab und die Helfer müssen um ihr Leben fürchten – auch weil die deutsche Bürokratie tödlich langsam mahlt, wie die ARD-Kollegen berichten.

Russlands Präsident Putin geht immer härter gegen unabhängige Medien vor. Nun muss ein wichtiges Nachrichtenportal seine Arbeit einstellen. Mehr erfahren Sie in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Die Digitalisierung wird in den kommenden Jahren Hunderttausende Arbeitsplätze vernichten. Firmen wie der Reifenhersteller Continental versuchen schon jetzt, die Arbeitslosigkeit von morgen zu verhindern, berichtet unser Wirtschaftschef Florian Schmidt.

Was amüsiert mich?

Wo die Liebe hinfällt, da… Ach, sehen Sie selbst.

Ich wünsche Ihnen einen Tag mit lieben Menschen. Im Wochenend-Podcast sprechen Marc Krüger und ich morgen mit dem Investigativjournalisten Georg Mascolo über die Lehren aus der Corona-Pandemie.

Herzliche Grüße,

Ihr

Florian Harms

Chefredakteur t-online

E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de

Mit Material von dpa.

Den täglichen Tagesanbruch-Newsletter können Sie hier kostenlos abonnieren.

Alle Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.

Alle Nachrichten lesen Sie hier.