Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Juso-Chef Kevin Kühnert "Leute merken, dass Jubelmeldungen nicht satt machen"

Die SPD steckt in der Krise. Die Welt, aus der sie kommt, existiert nicht mehr. Was tun, wenn Menschen sich sogar Ausbeutung gefallen lassen?

Als die SPD zur Volkspartei wurde, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, und bis in ihre Hochzeit in den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts hinein, da unterstützte sie politisch vor allem das, was die organisierten Arbeiter in Gewerkschaften und Betriebsräten für sich erkämpften: Mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Zeit.

Dieses Milieu gibt es heute nicht mehr. Gewerkschaften verlieren Mitglieder. Die Arbeitswelt verändert sich. Angestellte und Selbstständige ersetzen die Arbeiter von einst. Kann sich die SPD unter diesen Umständen überhaupt wieder erholen?

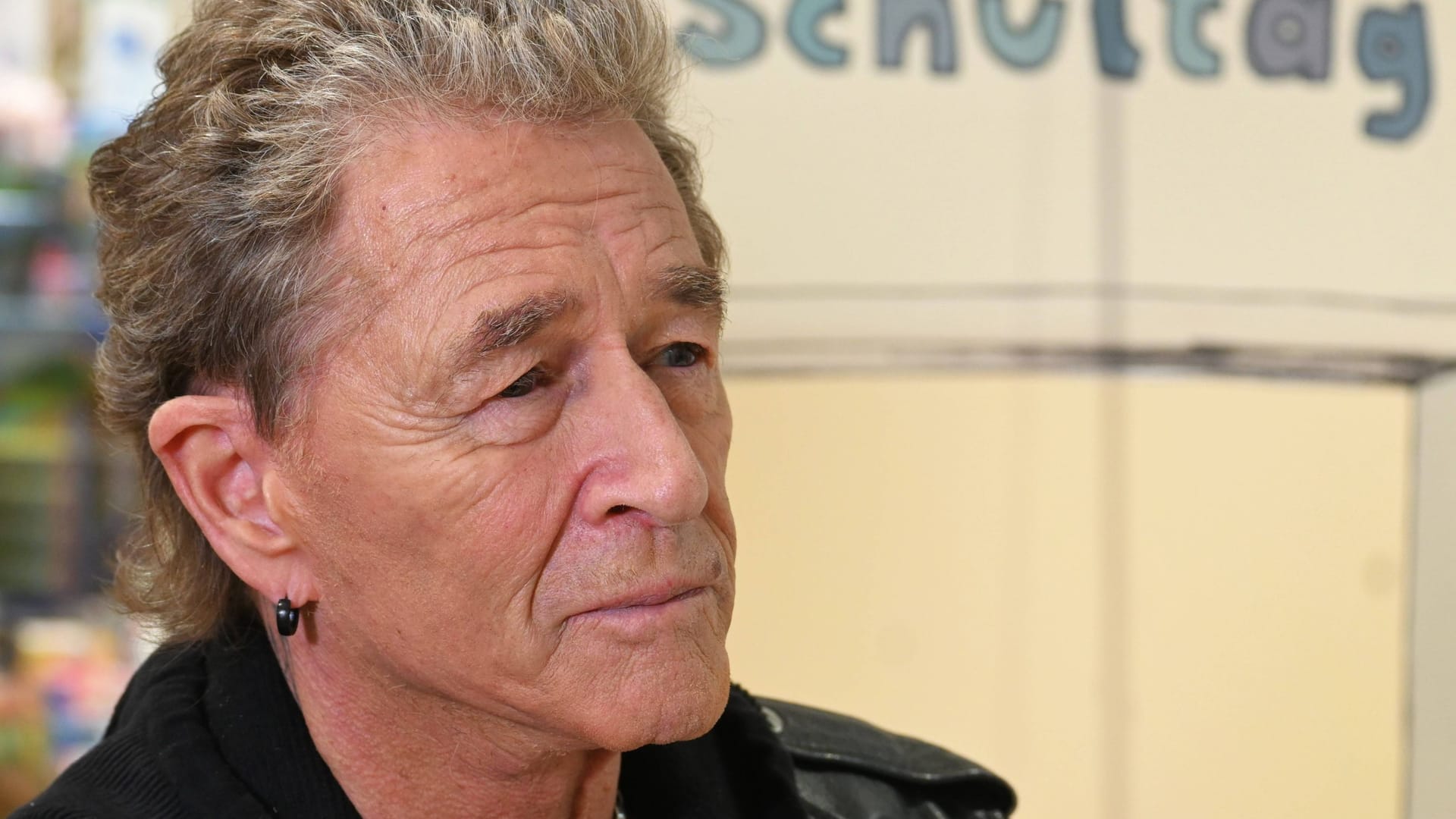

Kevin Kühnert ist 29 Jahre alt, Juso-Chef, Gewerkschaftsmitglied, und seit seiner Kampagne gegen den Eintritt der SPD in die schwarz-rote Koalition so etwas wie der Beauftragte für die Zukunft der SPD. Im Interview spricht er über die Kämpfe, die noch kommen, die Wirkung von Solidarität und die Lethargie der Jugend.

Herr Kühnert, vor knapp einem Jahr hat die SPD Gespräche mit der Union über eine neue schwarz-rote Koalition aufgenommen. Sie waren dagegen. Wie geht es der Partei heute?

Kevin Kühnert: Die SPD erledigt ihre Aufgaben in der Regierung. Aber man merkt auch, dass die Partei an ihrer Situation leidet, dass eine gewisse Grundnervosität da ist. Auch ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich merke in Sitzungen, dass viele ratlos vor der Frage stehen, warum scheinbar alles, was wir in der Regierung tun, an der Wahrnehmung derjenigen vorbeizufliegen scheint, die wir erreichen wollen.

Könnte das daran liegen, dass es nicht ausreicht, immer weiter schwarz-rote Kompromisspolitik umzusetzen?

Das sehe ich auch so, aber das kann nur ein Teil der Antwort sein. Es hat sich eine Sehnsucht nach Veränderung und Großentscheidungen angestaut, die ein so unterschiedliches Bündnis nicht befriedigen kann.

Was tun?

Der nächste Wahlkampf muss eine Art Lagerwahlkampf werden, wann immer er kommt. Koalitionen mit Parteien rechts der Mitte bringen uns in Gerechtigkeitsfragen nicht weiter. Die SPD braucht einen Hoffnungswahlkampf, in dem klar wird, was eine Mehrheit links der Mitte erwirken könnte, dass diese Mehrheit greifbar ist und dass sie genutzt werden wird. Es geht um Alternativen zur vermeintlichen Alternativlosigkeit.

Historisch gab es eine starke Arbeiterschaft ohne eine starke Sozialdemokratie, aber es gab nie eine starke Sozialdemokratie ohne eine starke, organisierte Arbeiterschaft. Der 8-Stunden-Tag ist nicht politisch beschlossen, sondern erstreikt worden. Aber der Organisationsgrad hat extrem abgenommen. Vielleicht bricht der SPD einfach die tragende Struktur weg, ihr Milieu und ihr Hebel, um Gleichheit und Wohlstand für alle durchzusetzen.

Es ist zumindest ein Teil der Analyse. Ohne dass Gewerkschaften wieder stärker werden, wird die SPD kaum wieder stärker werden können. Damit verbindet sich nämlich die Frage, ob Arbeitnehmer sich als politisches Subjekt begreifen. Es sind ja gerade die Jungen, die zu 50 Prozent mit Befristungen einsteigen, Kettenbefristungen erleben und die in der Grauzone zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung arbeiten, die keine Erwartungen an Politik haben. Das Schlimmste ist, dass die Jungen sich nicht einmal enttäuscht abgewandt haben. Die haben einfach von klein auf gelernt, dass auf dem Arbeitsmarkt jeder für sich allein kämpft. Die können sich oftmals gar nicht vorstellen, dass es Kräfte gibt, die ihre Arbeitsverhältnisse zum Besseren verändern könnten. Wenn sich so etwas über Jahrzehnte verankert, ist der Zug irgendwann abgefahren.

Ist der SPD das klar?

Das betrifft ja nicht nur die SPD. Noch glauben zu viele, alle wüssten, dass man sich organisieren muss. Das halte ich für deutlich zu optimistisch. Noch nicht einmal übelste Ausbeutung im Stil des 19. Jahrhunderts aktiviert automatisch alle Beschäftigten – auch aus Angst. Nehmen Sie Ryanair: Die haben den Leuten unmissverständlich signalisiert, wer aufmuckt, wird rausgeschmissen. Da musste man über das Betriebsverfassungsgesetz dafür sorgen, dass die sich organisieren können.

Die SPD hat sich der Sache angenommen. Wahrgenommen wurde es kaum.

Hubertus Heil hatte zunächst eine Streikpatenschaft übernommen, Thorsten Schäfer-Gümbel, ich und viele andere auch. Da ist an Lösungen gearbeitet worden, zum Beispiel einer Betriebsratsgründung für das fliegende Personal. Das wurde jetzt im Eiltempo ermöglicht, ein riesiger gemeinsamer Erfolg. Was wir aber deutlich mehr brauchen, ist die erlebbare Solidarität – auch durch Symbolik. Manche mögen alte Bilder von Streiks albern finden, als man sich unterhakte. Aber man darf nicht unterschätzen, dass das für viele Beschäftigte auch Momente von Selbstwirksamkeit waren. Die merkten: Krass, so kann sich Solidarität anfühlen.

Trotz solcher Gefühle, trotz zahlloser Studien, die zeigen, dass Löhne für alle höher sind, Ungleichheit geringer ist und selbst Kriminalität abnimmt, wo Gewerkschaften stark sind, sind alle Säulen der Arbeiterbewegung ins Wanken geraten. Warum?

Gewerkschaften und Sozialdemokratie sind beide gerupft worden durch eine Politik, die überzeugt war, der Staat sei zu fett. Beide haben sich nicht entschieden genug gewehrt, das war der Zeitgeist. Heute räumen wir die Trümmer weg. Die Leute sagen, toll, gleiche Krankenkassenbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wer hat das noch mal ausgehebelt?

Auch die SPD.

Zumindest haben wir es zugelassen. Und von solchen Beispielen, die wir jetzt nach und nach wieder zum Guten wenden, gibt es viele. Das goldene Kalb der deutschen Wirtschaft ist der Exportweltmeistertitel, den finden fast alle toll. Aber warum werden uns die Produkte aus der Hand gerissen? Weil wir supergünstig produzieren, was mit extremer Lohnzurückhaltung, auch getragen von manchen Gewerkschaften, erkauft wurde. Die Bilanz: Rund 40 Prozent der Beschäftigten mit stagnierenden oder sinkende Löhnen. Sieben Millionen Menschen verdienen weniger als 9,60 Euro die Stunde. 50 Prozent der neuen Arbeitsverträge sind befristet. Tarifbindung nimmt ab. Die Leute merken, dass Jubelmeldungen über statistische Eckdaten nicht satt machen. Da sind Sozialdemokratie und Gewerkschaften zu defensiv gewesen.

Vor zwanzig Jahren waren noch 70 Prozent der Beschäftigten unter Tarifbindung. Heute sind es rund 50 Prozent. Ist diese Entwicklung umkehrbar?

Ein Tarifausschuss kann Tarifverträge allgemein verbindlich machen, wenn auch die Arbeitgeberseite im Boot ist – was natürlich schwierig ist. Diese Veto-Möglichkeit verstärkt die Tarifflucht und gehört abgeschafft. Es sind aber auch die Beschäftigten in der Pflicht, die müssen in Gewerkschaften reingehen. Verdi rackert sich ab und hat trotzdem oft Schwierigkeiten, eine kritische Masse zusammenzubekommen, die Zeit, Geld und Nerven aufbringt, um sich in Arbeitskämpfe zu stürzen. Das ist natürlich schwierig, wenn man prekär beschäftigt ist, klar.

Nun haben Sie ja beschrieben, dass viele gar nicht glauben, dass jemand ihre Situation verbessern könnte. Dazu kommt: 40 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern. Oft gibt es keinen Betriebsrat. Fast 60 Prozent sind heute Angestellte, nicht mehr Arbeiter – lässt sich diese zersplitterte Menge organisieren?

Erst mal geht es um Zeit für Engagement. Da beißt sich die Katze in den Schwanz: Das wird vor allem dort verhandelt, wo der Organisationsgrad gut ist. Für andere Arbeitnehmer muss das oftmals gesetzlich geregelt werden. Es bräuchte beispielsweise ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Wir haben pro Jahr etwa zwei Milliarden unbezahlte Überstunden in Deutschland. Die sind ein Zeitkiller und sollten Ausgangspunkt für eine Diskussion über generelle Arbeitszeitverkürzung sein.

Mehr Zeit ermöglicht Organisation, aber bewirkt sie nicht. Kann man Menschen vereinen, die allein im Paketladen, zu dritt in der Dönerbude und zu zweit im Backshop nebenan arbeiten?

Es braucht einige wenige inhaltliche Klammern, die für die überwältigende Mehrheit funktionieren. Eine generelle Arbeitszeitverkürzung, ein armutsfester Mindestlohn, allgemein verbindliche Tarifverträge, eine auskömmliche Rente und funktionierende Kontrollmechanismen. Dann muss man sagen: Bundestagswahlen sind Volksabstimmungen darüber.

Bleibt die Tatsache, dass diese Menschen sich gar nicht als Kollektiv empfinden.

Wenn die Betriebsstrukturen kleinteilig werden, müssen wir neue Kollektive ansprechen. Eine Mindestvergütung von monatlich 635 Euro im ersten Jahr bringt 160.000 Auszubildenden mehr Geld und Würde. Diese Masse würde sich nie im Alltag begegnen, die haben aber ein gemeinsames Interesse. Das werden wir Jusos und die Gewerkschaftsjugenden zur Mobilisierung nutzen, um den Jugendlichen klarzumachen, dass sie sich gemeinsam Gehör verschaffen müssen.

Moderne Organisation muss sich an Teilgruppen orientieren?

Zumindest lassen sich 44 Millionen Beschäftigte nicht mit einer einzigen Erzählung ansprechen. Wir haben Normalarbeitsverhältnisse in großen Industriebetrieben, die wir mit herbeigeführt haben und die wir preisen, mit reduzierten Arbeitszeiten, vollem Lohnausgleich, tipptopp Arbeitszeiterfassung, Weiterbildung und so weiter. Die stehen aber in einem krassen Kontrast zu anderen Gruppen. Wenn wir höhere Steuereinnahmen fordern, um etwas für Beschäftigte tun zu können, dann reden wir beim heutigen Spitzensteuersatz nicht nur über Leute, die bei VW in der Chefetage sitzen, sondern auch über manche Facharbeiter.

Diese Facharbeiter sind, platt gesagt, den Kapitalisten näher als den Leiharbeitern?

Das ist nicht mein Eindruck. Aber zumindest greift das Feindbild der reichen Chefs da oben gegen die geknechteten Arbeiter nicht mehr. Wo haben die Menschen, die bei Amazon Pakete packen, noch eine spürbare Gemeinsamkeit mit denen, die bei VW Autos zusammenschrauben? Das sind himmelweite Unterschiede. Die betrachten sich häufig nicht mehr als gemeinsame Bewegung. Neiddebatten treten an die Stelle von Solidarisierung, das merken wir bei jedem Bahn- oder Pilotenstreik. Dieser Spagat ist eine große Herausforderung. Dabei will ich den Facharbeitern gar nichts wegnehmen, die Verteilungsmasse ist woanders.

Auch die noch organisierten Gewerkschafter rücken von der SPD ab. Früher wählten 70 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder SPD. Heute liegt die SPD unter ihnen kaum mehr über ihrem Gesamtergebnis.

Das ist bedenklich, wenn man sieht, wie groß noch immer die inhaltliche Übereinstimmung ist. Die alte selbstverständliche Nähe ist Zurückhaltung gewichen, was auf die Arbeitsmarktpolitik zu Zeiten der Agenda 2010 zurückgeht. Wir haben also ein Vertrauensproblem. Ich habe mich aber auch geärgert, dass manche Gewerkschaften über die große Koalition gesagt haben, vieles sei Stückwerk gewesen, um dann auf dem Parteitag zu erzählen, die SPD müsse wieder in die Koalition rein. Wir arbeiten aber auch an neuen Bündnissen. Zum Beispiel über eine Jugendgewerkschaftsvernetzung: Wir bringen junge Sozis zusammen, die in Auszubildendenvertretungen oder Betriebsräten sind. Damit auch wir noch besser wissen, was gerade in deren Betrieben abgeht.

Bei all den genannten Problemen: Ist die Idee von Gewerkschaften überhaupt noch zu retten?

Ja, wenn wir immer wieder deutlich machen, dass 40-Stunden-Woche, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Urlaubsansprüche nicht aus den 10 Geboten abgeleitet, sondern erkämpft wurden. Schwierig wird es hingegen bei vielen Start-ups. Da wird der jungen Belegschaft vermittelt: Wir haben einen Kicker und einen Kaffeevollautomaten, wofür brauchst du denn eine spießige Gewerkschaft? Aber Gewerkschaften sind nicht für Kaffeevollautomaten erfunden worden, sondern für soziale Sicherheit der Beschäftigten.

Wie kommt diese Botschaft in Start-ups an?

Nehmen Sie die Rente: 20-Jährige sind leider nicht einmal wütend, dass man ihre Rente kaputtmacht. Die sind mit dem Gedanken groß geworden, dass sie eh privat vorsorgen müssen, manche glauben, das war schon immer so. Diese Teilnahmslosigkeit, diese Schulterzuckmentalität ist brandgefährlich. Da kommen gesellschaftliche Kämpfe auf uns zu, die ausgefochten werden müssen. Wir müssen diesen Konflikt deshalb viel emotionaler zuspitzen: Die gesetzliche Rente ist kein Gnadenbrot, sondern eine Errungenschaft, die die SPD schützen will. Andere wollen das Gegenteil.

Im vergangenen Herbst jährte sich die Novemberrevolution zum 100. Mal. Als die Matrosen in Kiel aufbegehrten, versuchte die SPD, abzuwiegeln. Sie haben kommentiert: "'Zurück zur Sacharbeit' since 1918". Schreckte die SPD immer schon vor echten Kämpfen zurück?

Nein, das war eher ein augenzwinkernder Kommentar. Die SPD der Kaiserzeit war mutig, gegen den Zeitgeist, gegen alle Autoritäten. Doch für revolutionäre Zeiten gibt es keine Gebrauchsanweisungen. Die antimonarchistischen Kräfte hatten unterschiedliche Vorstellungen von der neuen Gesellschaft, die sich dann zur Weimarer Republik formierte. Im historischen Kontext ist nachvollziehbar, dass die SPD in dieser fragilen Zeit nicht überdrehen wollte. Aber die Rückschau zeigt auch, dass sie später einen Preis bezahlte. Nämlich die Spaltung der eigenen Bewegung.

- Plädoyer von Lars Klingbeil: Eine neue SPD wird gebraucht

- Novemberrevolution: Die Weimarer Republik musste nicht scheitern

Es kam trotzdem zur Revolution, zur ersten demokratischen deutschen Regierung – einer sozialdemokratischen. Was ist daraus zu lernen?

Keine Kraft hat eine Ewigkeitsgarantie. Das Kaiserreich nicht, die Demokratie nicht, die Sozialdemokratie nicht. In einer Gesellschaft stauen sich Bedürfnisse an, manchmal über Jahrzehnte, und irgendwann fliegt der Korken von der Flasche. Dieser Mechanismus hat Demokratie und Sozialstaat in Deutschland ermöglicht. Wer das bewahren will, muss kontinuierlich Druck aus dem System nehmen. Damit der Korken auf der Flasche bleibt.

- Interview