Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Armin Laschet nach Merz-Niederlage "Das würde ich nicht akzeptieren"

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz scheitert mit dem Versuch, ein Gesetz zu Verschärfungen bei der Migrationspolitik durch den Bundestag zu bringen – trotz Stimmen aus der AfD. Ein Dilemma für die Union, meint CDU-Politiker Armin Laschet.

Es war eine Woche im politischen Berlin, deren Folgen im Bundestagswahlkampf noch lange spürbar sein werden. CDU-Chef Friedrich Merz brachte am Mittwoch einen Antrag zu Verschärfungen der Migrationspolitik durch den Bundestag, am Freitag scheiterte die Union bei der Abstimmung zum sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz. Es war keine gewöhnliche Niederlage, denn an beiden Sitzungstagen nahm Merz in Kauf, dass er lediglich durch die rechtspopulistische AfD eine Mehrheit im deutschen Parlament bekommt.

Während die Union darin einen demokratischen Kollateralschaden sieht, sprechen SPD und Grüne sowie Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag von einem "furchtbaren Tabubruch". Fest steht: Vergangene Woche wurde viel Porzellan in der politischen Mitte zerschlagen. Welche Folgen hat das für die Union – mitten im Wahlkampf? Ist Merz geschwächt?

Der frühere CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet stellt sich in der Migrationsdebatte hinter Merz und wirbt gleichzeitig für den Erhalt eines Europas mit offenen Grenzen. Im Interview spricht er über die künftigen Herausforderungen für die deutsche Außenpolitik und über einen klugen Umgang mit US-Präsident Donald Trump.

t-online: Herr Laschet, in dieser Woche hat die Union erstmals einen Antrag mit den Stimmen der AfD durch den Bundestag gebracht. War das der oft zitierte Dammbruch, der Zusammenbruch der Brandmauer?

Armin Laschet: Nein, die Brandmauer steht. Friedrich Merz ist sehr klar gegenüber der AfD und hat sein persönliches Schicksal damit verbunden, dass er nie mit ihnen koalieren oder kooperieren wird. Frau Weidel beschwert sich sogar, dass er sie nicht im Aufzug grüßt.

Embed

Es ist jedoch bemerkenswert, dass sich die Union bei zwei Abstimmungen im Bundestag gezielt der Stimmen der AfD bedient hat.

Es gibt eine klare Brandmauer. Schauen Sie: Darf eine Oppositionsfraktion keine Anträge im Bundestag stellen, nur weil das Risiko besteht, dass die Falschen zustimmen? Das ist ein echtes Dilemma und Parteien sollten sich doch nicht aus Angst vor den Rechtspopulisten selbst lähmen. Selbst Bundeskanzler Scholz hat gesagt, man dürfe seine eigenen Prinzipien nicht davon abhängig machen, wer bei Abstimmungen zustimmt. Deswegen würde ich die Ereignisse in dieser Woche nicht überdramatisieren.

Zur Person

Armin Laschet war von 2017 bis 2021 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Danach wurde er bis 2022 CDU-Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2021. Seit 2021 ist er Abgeordneter im Bundestag und seit Anfang 2022 Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.

Für Friedrich Merz war es am Ende eine Niederlage, denn er ist am Freitag mit der Abstimmung über das Zustrombegrenzungsgesetz gescheitert. Wie erklären Sie sich diese Niederlage?

Eine Opposition verliert Abstimmungen immer, weil sie keine Mehrheit hat. Trotzdem bringt sie Anträge ein, damit der Wähler unterschiedliche Positionen und Haltungen erkennen kann. Dieses Gesetz hatte die FDP im Ausschuss in Solidarität zur Ampel im November abgelehnt. Nach dem Scheitern der Ampel war sie frei, anders zu entscheiden, aber es hat nicht gereicht.

Trotzdem scheint Merz nun politisch geschwächt zu sein: Ist er als Kanzlerkandidat noch haltbar?

Ja. Friedrich Merz hat in aller Klarheit deutlich gemacht, was sich ändert, wenn er Kanzler wird.

Sie selbst haben im Bundestag mit "Ja" gestimmt. Vor etwa einem Jahr haben Sie aber auch eine emotionale Rede gehalten, in der Sie zum Protest gegen die AfD aufgerufen haben. Was hat sich geändert?

Nichts. Die AfD jubelt zu früh, denn spätestens nach der Bundestagswahl am 23. Februar wird sie merken, dass niemand mit ihr spricht oder gar mit ihr koalieren möchte. Jede Stimme für die AfD ist verloren und erschwert den Politikwechsel. Meine Botschaft ist klar: Die AfD darf niemals in ein Regierungsamt kommen. Diese Macht würde sie schnell gegen den Staat nutzen. Aber wir müssen auch Migration in Deutschland besser ordnen, damit nicht 20 Prozent die Rechtspopulisten wählen.

Aber Sie wussten doch, dass SPD und Grüne rechtliche Vorbehalte gegen Ihren Migrationsvorstoß hatten – die Zustimmung der Parteien war ausgeschlossen. Warum wagten Sie als Union dennoch diesen Tabubruch im Parlament?

Nichtstun ist keine Alternative. Nach den Anschlägen in Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg gibt es berechtigte Sorgen in der Bevölkerung, die wir nicht ignorieren dürfen. Eine Partei aus dem demokratischen Spektrum wie die CDU muss sagen: Wir verstehen eure Ängste. Deshalb liegt eine kluge Abwägung zwischen dem Aufgreifen dieser Sorgen und der Abgrenzung zur AfD.

Ein Signal, das eventuell auch die Union spaltet? Immerhin hat selbst die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sich eingemischt und Mehrheitsbildungen mit der AfD kritisiert. Sie machte deutlich: Dieses Vorgehen sei falsch.

Ich sehe keine Spaltung der Union. Unsere Abgrenzung zur AfD ist klar, und ich habe großen Respekt vor Angela Merkels Amtszeit und ihren Entscheidungen 2015 in der Migrationspolitik. Aber auch sie weiß: Deutschland braucht zehn Jahre später ein neues System der Humanität und der Begrenzung illegaler Zuwanderung.

Sie sehen im Einfluss von Angela Merkel also einen Grund dafür, dass die Abstimmung über das Zustrombegrenzungsgesetz verloren ging?

Nein. Selbst, wenn alle in der CDU/CSU-Fraktion da gewesen wären, hätte es für eine Mehrheit nicht gereicht.

Merkel und auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl kämpften für Schengen und die Freizügigkeit in Europa. Merz möchte Grenzen schließen. Wie passt das zusammen?

Er möchte keine Grenzschließungen und das würde ich auch nicht akzeptieren.

Sahen Sie mit Blick auf das eingebrachte Gesetz keine Gefahr für den Schengenraum?

Nein. Friedrich Merz möchte zielgerichtet Grenzen kontrollieren, im Einverständnis mit europäischem Recht. Das müsste alle sechs Monate neu begründet werden. Aber es kommt auch auf den geografischen Ort der Grenze an. Es gibt zum Beispiel keine großen Migrationsströme aus den Niederlanden nach Deutschland. Deswegen sage ich: differenzieren, zielgerichtet handeln und alles tun, damit das Europa Helmut Kohls mit offenen Schengen-Grenzen langfristig erhalten bleibt.

Wäre es vor diesem Hintergrund nicht klüger gewesen, wenn man sich zunächst mit unseren europäischen Partnern zusammensetzt, bevor man Anträge und Gesetze in den Bundestag bringt?

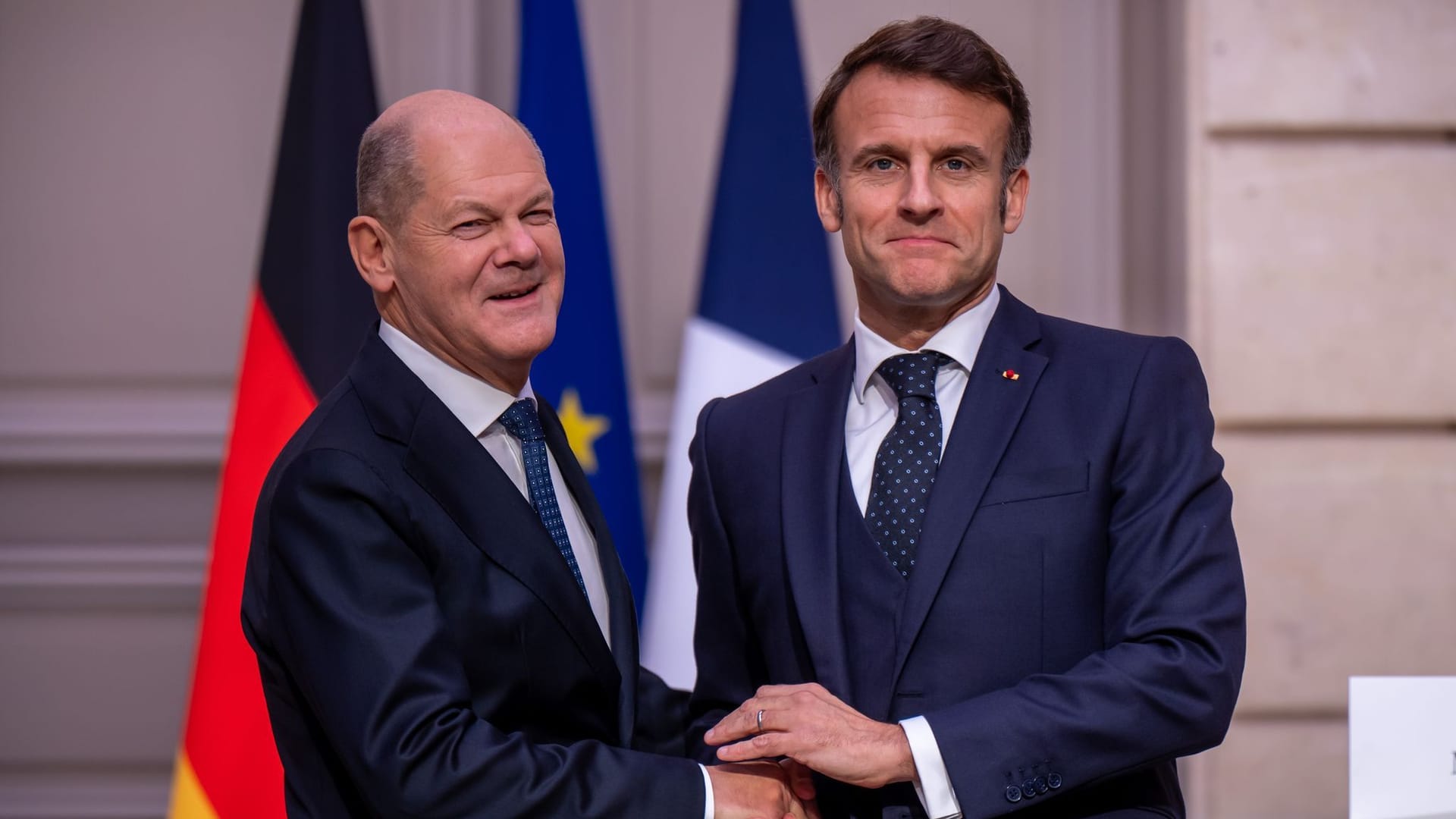

Das wird Friedrich Merz auch tun und er als Kanzler wird vor allem das deutsch-französische Verhältnis wiederbeleben. Das ist aktuell auf einem sehr schlechten Niveau. Er hat eine enge Beziehung zu Emmanuel Macron und Donald Tusk, sodass Deutschland, Frankreich und Polen wieder Dynamik in die Europäische Union bringen können.

Warum sind die Beziehungen zwischen Deutschland, Frankreich und Polen aktuell auf einem schlechten Niveau?

Ich will gar nicht alles an der Außenpolitik des Bundeskanzlers kritisieren. Manches hätte ich ähnlich gemacht. Aber er hat die Beziehungen zu Frankreich vernachlässigt. Das schadet Europa.

Wie kam es dazu?

Scholz hat sich immer eng mit US-Präsident Biden abgestimmt. Das ist schön und gut, aber Europa braucht eine eigene europäische Souveränität. Gelegentlich sollte man diese Souveränität auch demonstrieren.

In welchen Momenten hat die Bundesregierung das verpasst?

Vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine hätten Scholz und Macron gemeinsam nach Moskau reisen können, um mit Putin zu verhandeln. Das wäre ein starkes Signal gewesen und damit hätte eine europäische Stimme mehr Gewicht bekommen. Es ist wichtig, dass Deutschland und Frankreich große Themen gemeinsam angehen – und das ist nicht passiert.

Mit dem Problem steht der Kanzler nicht allein. Auch Merkel hatte ihre Konflikte mit Macron.

Macron ist dynamisch und voller Ideen. Die ehemalige Bundeskanzlerin war dagegen eine Pragmatikerin, die wusste, was durchsetzbar ist und was nicht. Es war ein Duo mit unterschiedlichen Temperamenten, doch zwischen ihnen gab es trotzdem eine Herzlichkeit. Angela Merkel hat intellektuell verstanden, dass Deutschland eine gute Beziehung zu Frankreich braucht – und diese hatte sie zu drei verschiedenen französischen Präsidenten. Scholz hat dies in den vergangenen Jahren allerdings vernachlässigt.

Die deutsche-französische Achse war auch während Donald Trumps erster Amtszeit elementar, um die regelbasierte Ordnung auch gegenüber dem US-Präsidenten zu verteidigen. Wie haben Sie nun Trumps erste Tagen nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus erlebt?

Es kommt auf das Politikfeld an. Innenpolitisch hat Trump bereits einige Entscheidungen getroffen, die kritisiert werden, die wir aber nicht zu beurteilen haben. Außenpolitisch lässt sich das noch nicht absehen. Aber ich halte es für wahrscheinlich, dass Trump den Krieg in der Ukraine beenden wird.

Aber zu welchen Bedingungen für die Ukraine?

Das ist die entscheidende Frage. Es muss um die Bedingungen und um Sicherheitsgarantien für die Ukraine gehen. Sollte Trump einen Verhandlungserfolg erzielen, wäre das immerhin eine gute Nachricht.

Putin wähnt sich in der Ukraine jedoch aktuell auf der Siegerstraße. Warum sollte er verhandeln wollen?

Es kommt auf die Druckmittel gegen Putin an, aber es bieten sich auch immer wieder neue Möglichkeiten. Die russische Wirtschaft ist angeschlagen und der Machtwechsel in Washington könnte einen Schnitt markieren, nach dem sich die internationalen Beziehungen neu ordnen werden.

Halten Sie es für richtig, dass die USA nun Staaten wie China oder Indien mit Sekundärsanktionen drohen, sollten sie ihre Unterstützung für Russland nicht einstellen?

Wir müssen feststellen, dass sehr viele Länder andere Perspektiven auf den Ukraine-Krieg haben als wir in Europa. China denkt anders, Indien denkt anders, die arabische Welt denkt anders, Israel denkt anders, Brasilien und Südafrika denken anders. Diese Länder muss man politisch gewinnen, indem man dahin reist, Vertrauen aufbaut, ohne sie zu belehren. Wir müssen auch mit den schwierigsten Herrschern dieser Welt reden können, um unsere Interessen zu vertreten und Verbündete zu finden. Das gelingt nicht mit Sekundärsanktionen.

War die deutsche Außenpolitik in der endenden Legislatur zu belehrend?

Ja. Außenpolitik heißt, mit den schwierigsten Typen Lösungen zu suchen, Konflikte friedlich beizulegen und trotz aller Gegensätze Vertrauen aufzubauen. Öffentliche Belehrungen sind da eher schädlich.

Welche Herausforderungen kommen in der kommenden Legislatur auf Deutschlands Außenpolitik zu?

Die Zukunft der Ukraine und nachhaltige Sicherheit für das Land werden eine entscheidende Rolle spielen. Es geht um einen Waffenstillstand, zu akzeptablen Bedingungen für die Ukraine. Im Nahen Osten sollten wir alle Formen der regionalen Kooperation aus Deutschland aktiv unterstützen.

Wie könnte sich Trumps Präsidentschaft auf die gegenwärtigen Konflikte im Nahen Osten auswirken?

Auch die neue US-Regierung wird sehen, dass sie auch Verbündete braucht. Im Nahen Osten traue ich Trump sogar zu, dass er den von ihm mit dem "Abraham Accord" begonnenen Prozess fortsetzt. In seiner ersten Amtszeit hat er vier arabische Länder dazu bewegt, Israel anzuerkennen. Nun ist es auch vorstellbar, dass es zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien kommen könnte. Auch das wäre zum Beispiel eine gute Entwicklung.

Im Nahostkonflikt scheint eine Zweistaatenlösung dagegen durch Trump vom Tisch zu sein?

Die scheint aktuell ohnehin sehr unwahrscheinlich. Im Gazastreifen muss es nun erst einmal darum gehen, dass nach dem Krieg und nach der Freilassung der Geiseln eine palästinensische Administration ohne die Hamas entsteht. Dieses Ziel ist für den Moment anspruchsvoll genug. Es geht aber nicht nur um Gaza im Nahen Osten, sondern auch der Wiederaufbau Syriens ist wichtig. Hier sollten Deutschland und Frankreich zusammen mit den USA auf die neue syrische Führung einwirken, damit sich das Land nicht wie Afghanistan in Richtung Islamismus entwickelt. Kluge Außenpolitik ist also dringend erforderlich. Wer regional kooperiert, Frauenrechte achtet und Minderheiten schützt, kann Partner Europas sein, auch beim Wiederaufbau.

Dementsprechend sollte Europa gegenüber Trump mit einer gemeinsamen Stimme sprechen und gleichzeitig Politikfelder lokalisieren, auf denen man künftig gut mit der US-Regierung zusammenarbeiten kann.

Darum geht es. Gleichzeitig muss sich die Europäische Union mit Blick auf mögliche Handelskonflikte mit Trump nicht verstecken. Im Gegenteil: Die EU kann dem US-Präsidenten mit der gesamten Macht des europäischen Binnenmarktes signalisieren, dass er mit Gegenmaßnahmen rechnen muss, und die Amerikaner brauchen den Zugang zu den europäischen Märkten. Protektionismus schadet allen und sollte Trump ernst machen, weiß Europa sich zu wehren.

War es richtig, dass die Bundesregierung im Sommer öffentlich den früheren US-Präsidenten Joe Biden unterstützt hat?

Es hat mich sehr verwundert, in welcher Weise über Donald Trump geredet wurde. Ich bedaure, wie sich Elon Musk aktuell in den deutschen Wahlkampf einmischt. Aber zur Wahrheit gehört auch: Deutsche Politiker und Medien haben sich im US-Wahlkampf ebenfalls massiv eingemischt. Das war unklug, weil man jetzt mit Präsident Trump zusammenarbeiten muss.

Hatten Sie denn bereits Kontakt zur aktuellen US-Regierung?

Ich kenne einige Akteure, aber seit Trumps Amtseinführung am 20. Januar gab es noch keinen Kontakt.

Sie haben in dieser Legislatur Ihr außenpolitisches Profil weiter ausgebaut. Hätten Sie Ambitionen, diese Erfahrung in anderer Rolle einzubringen? Vielleicht als Minister?

Ich habe eine Rolle – und ich bringe mich mit meinen Erfahrungen und Kontakten ein.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Laschet.

- Gespräch mit Armin Laschet