Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Krieg gegen die Ukraine An dieser Stadt scheitert Putins Terror

Wassyliwka ist eine kleine Stadt in der Ukraine – zahlreiche Einwohner flohen vor dem Terror der russischen Besatzer. Unter Führung des Bürgermeisters lebt Wassyliwka im Exil weiter: ein Lehrstück über den Durchhaltewillen der Ukraine.

An einem Wintermontag, morgens um kurz nach halb acht, gerade wieder ist in der Großstadt Saporischschja ein halbstündiger Luftalarm zu Ende, betritt Bürgermeister Serhij Kaliman die Büroräume des Stadtrats. Der stämmige 51-Jährige, kahler Kopf, Vollbart, olivgrüner Pullover und schwarze Jeans, begrüßt alle, die schon da sind, manche umarmt er. Nach und nach kommen andere Angestellte, bald sind die Schreibtische besetzt.

Um acht Uhr ruft Kaliman alle in den Besprechungsraum. Eine Mitarbeiterin verteilt Kaffee und Kräutertee. Der Bürgermeister trägt vor, was in der beginnenden Woche anliegt. Später am Vormittag wird eine Gedenkfeier für tote und noch kämpfende Soldaten stattfinden. In dieser Woche tagt außerdem die Kommission zur Unterstützung von Familien Gefallener, es gibt einige Schul- und Jugendveranstaltungen.

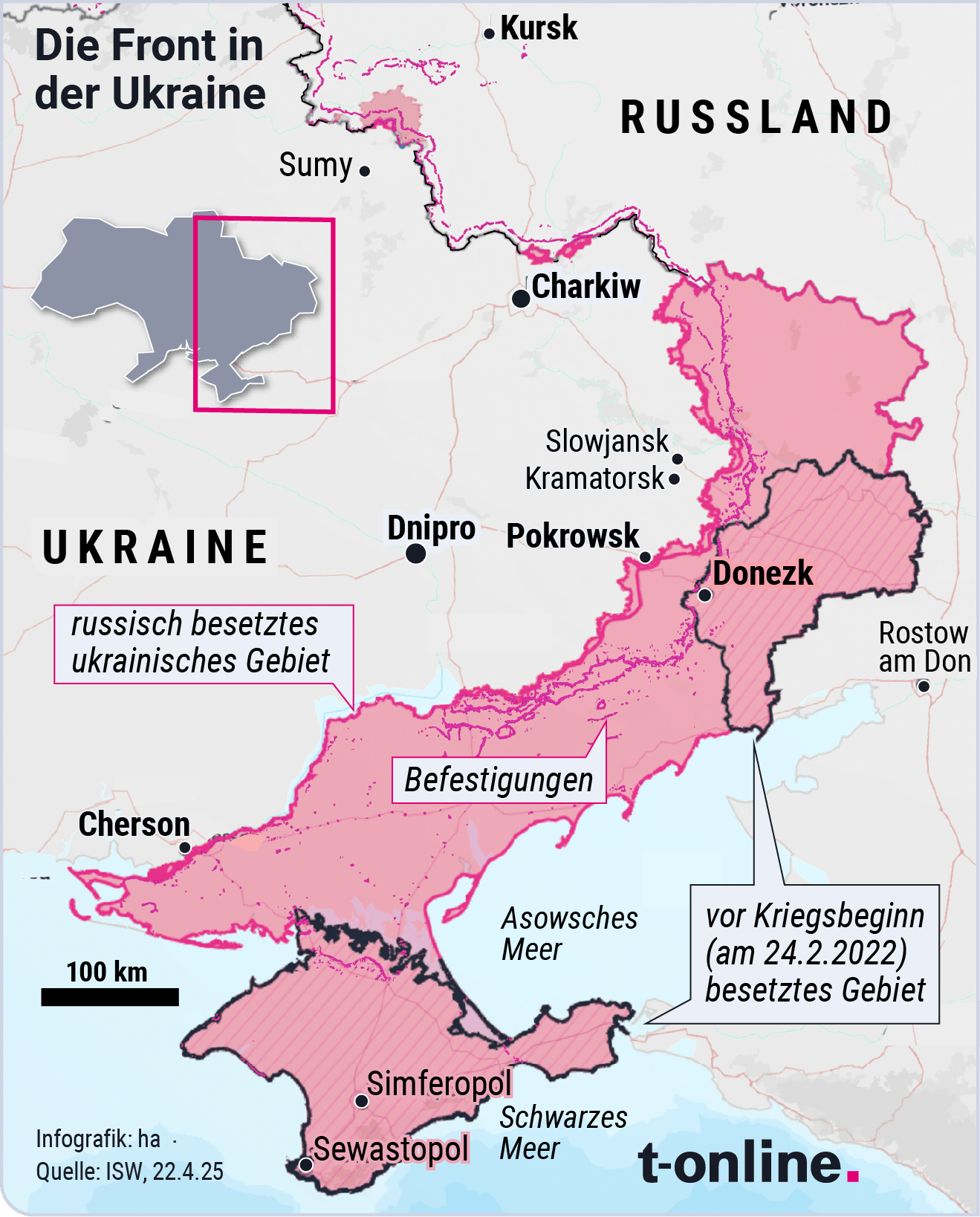

Von Russland besetzt

Kaliman bedankt sich bei allen Anwesenden. Er spricht laut und nachdrücklich, und doch klingt er warmherzig. "Danke, dass ihr da seid", sagt er. "Danke, dass es euch gibt." Für einen Moment ist es still im Raum. Als ob alle innehalten und sich erinnern würden. An das, was sie gemeinsam durchlebt haben.

Der Stadtrat, der hier tagt, ist kein gewöhnlicher. Es ist der Rat einer Stadt, die ohne ihren Ort lebt: Wassyliwka aus der Oblast Saporischschja, einem Verwaltungsbezirk in der Südostukraine. Die Kleinstadt samt ihren umliegenden Gemeinden, einst 22.000 Bewohner, ist seit Anfang März 2022 von Russland besetzt. Rund vier Fünftel der früheren Bewohner zogen es damals vor, in das Gebiet der freien Ukraine zu gehen, anstatt unter dem Besatzungsregime zu leben. Unter ihnen waren auch der rechtmäßig gewählte Bürgermeister Serhij Kaliman und der größte Teil des Stadtrats sowie der Angestellten im öffentlichen Dienst.

Die meisten Wassyliwkaer wohnen in der nur 60 Kilometer nördlich gelegenen Großstadt Saporischschja. Hier haben sie neu angefangen. Doch sie halten nicht einfach nur als Gemeinschaft zusammen. Sie sind keine Stadt, die nur symbolisch existiert. Unter der Führung ihres Bürgermeisters Serhij Kaliman organisierten die Wassyliwkaer ihre Stadt neu – mit allem, was möglich ist, ohne im Ort selbst zu sein. Wassyliwka im zeitweiligen Exil hat einen regulären Haushalt und eine Finanzverwaltung, Bildungseinrichtungen, einen medizinischen Dienst wie Sozialdienste, Ansprechpartner für Rechts- und Berufsberatung, ein Zentrum für die Verteilung von Hilfsgütern, eine eigene Polizeieinheit, Sportklubs, eine Pfadfindergruppe und ein reges kulturelles Leben.

Der ukrainische Staat bietet dafür einen guten Rechtsrahmen. Exilierte Stadt- oder Gemeindeverwaltungen können arbeiten wie alle anderen. Beispielsweise dürfen sich Unternehmen bei ihnen anmelden und an sie Steuern zahlen. Aber längst nicht alle derartigen Städte und Gemeinden nutzen diese Möglichkeiten.

Neuanfang in der Tragödie

Die Geschichte von Wassyliwka als Stadt ohne Ort ist zwar nicht einzigartig in der Ukraine. Doch kaum eine andere derartige Stadt funktioniert so gut wie sie, unternimmt so viele Anstrengungen, um trotz Krieg, Besatzung und Flucht nicht auseinanderzufallen. Es ist eine Geschichte von Menschen, die inmitten einer kaum beschreibbaren Tragödie und tiefster Ausweglosigkeit die Kraft für einen Neuanfang finden. Eine Geschichte, in der auch reichlich typisch Ukrainisches steckt.

Wie tragisch die Geschichte von Wassyliwka in den vergangenen drei Jahren war, kann man an diesem Vormittag in einem großen Saal im Zentrum von Saporischschja sehen, 20 Meter unter der Erde. Es ist ein riesiger Keller, umgebaut zu einem Bunker für Veranstaltungen.

Embed

An die 300 Menschen sind zur Gedenkfeier für die gefallenen und noch kämpfenden Soldaten gekommen, die aus Wassyliwka stammen. Zu Anfang, während einer Schweigeminute, ertönt ein Sekundenzeiger mit scharfen, unerbittlich regelmäßigen Schlägen. Dann singen die Versammelten die Nationalhymne. Anschließend zeigt ein Video auf einem großen Bildschirm Szenen vom Kriegsbeginn in Wassyliwka.

Der Bürgermeister verleiht an diesem Tag im Auftrag des ukrainischen Staates Orden an gefallene und an noch kämpfende Soldaten. Er liest keine vorbereitete Rede ab, er hat keine Notizen in der Hand. Er sagt: "Fast niemand von uns konnte glauben, dass dieser Krieg kommt, wir dachten, wir leben doch im 21. Jahrhundert." Kaliman spricht vom Schock der ersten Kriegstage, vom Widerstand gegen die Besatzer, von den Hunderttausenden Flüchtlingen, die durch Wassyliwka kamen. Er sagt, dass er die meisten der Gefallenen, die an diesem Tag geehrt würden, persönlich gekannt habe. An manchen Stellen stockt er, holt tief Luft und blickt zu Boden. Man merkt, wie nah es ihm geht und dass er sich die Worte nicht vorher zurechtgelegt hat.

Gedenken an die Gefallenen

Ein junger Mann liest jeweils die Namen der Getöteten vor, auf dem großen Bildschirm erscheinen ihre Fotos, dazu einige biografische Sätze. Die Angehörigen treten nach vorn. Kaliman sagt mit versteinertem Gesicht über jeden einige persönliche Worte, erinnert sich an Begegnungen mit ihnen. Die Witwen, Geschwister und Kinder weinen. Manche halten sich in ihrer Verzweiflung die Hände vor das Gesicht. Der Schmerz ist kaum erträglich. Kaliman schafft es, kein einziges unangemessenes Wort zu sagen, keine einzige Phrase, nicht Hohles und Unaufrichtiges im Angesicht unsagbarer Trauer. Er schafft es, den Angehörigen jenseits der metallenen Anerkennung auf Samt, die er überreicht, das Gefühl zu geben, dass sie in der Gemeinschaft ihres Heimatortes nicht verloren und vergessen sind.

Die Geschichte von Wassyliwka nach dem 24. Februar 2022, der Stadt ohne ihren Ort, ist ohne den Bürgermeister Serhij Kaliman kaum vorstellbar. Er winkt ab, wenn er das hört. Er spricht dann von seinem Team und vom besonderen Zusammenhalt der Wassyliwkaer. Doch sie sagen, dass sie ohne ihn wahrscheinlich in alle Winde zerstreut wären.

Kaliman stammt aus Rosdol, einem kleinen Dorf in der Nähe von Wassyliwka. Er ist studierter Veterinärmediziner, aber er arbeitete seit seinem 24. Lebensjahr als Bauer. Zusammen mit seinem Bruder gründete er 1995 in Wassyliwka einen Agrarbetrieb. Auf anfangs 38 Hektar Pachtland bauten sie Obst und Gemüse an. Zweieinhalb Jahrzehnte später hatten sie 8.000 Hektar und gehörten zu den größten Agrarproduzenten in der Südostukraine. "Wir haben das mit unseren Händen erreicht", sagt Kaliman stolz. "Ohne Korruption, die Steuern pünktlich bezahlt, Gewinne reinvestiert."

Er zieht sein Mobiltelefon hervor und scrollt durch die Fotogalerie. Er zeigt Apfelplantagen, Felder mit Paprika und Auberginen, Erntemaschinen. Er schwärmt vom Geschmack seiner Kirschen. Irgendwann schluckt er beim Anblick der Fotos, dreht den Kopf weg und legt das Telefon beiseite.

"Sie vertrauten mir"

In die große Politik zog es Kaliman nie. Aber als ihn Einwohner in Wassyliwka eines Tages fragten, ob er nicht Bürgermeister werden wolle, willigte er ein. "Zu mir kamen junge Leute, die etwas ändern wollten", sagt Kaliman. "Sie vertrauten mir. Sie dachten, dass ich jemand bin, der nicht korrupt ist. Und ich dachte: Ja, ich möchte zusammen mit ihnen etwas ändern."

Im Herbst 2020 wurde Kaliman, damals wie heute parteilos, mit großer Mehrheit zum Bürgermeister von Wassyliwka gewählt. Er räumte bald auf mit Korruption und Misswirtschaft. Er kündigte für die Stadt unvorteilhafte Miet- und Pachtverträge, verschlankte die Verwaltung, schaffte den Bürgermeister-Dienstwagen ab. Er schob Projekte für die Stadt an, den Bau einer Kläranlage, eine Modernisierung des Stadtkrankenhauses, die Einrichtung eines Stadtparks.

Sein Traum war, in Wassyliwka einen IT- und Technologiepark aufzubauen und aus der Stadt einen ökologischen Musterort zu machen. Dann kam der 24. Februar 2022. "Ich war noch am Abend vorher überzeugt, dass es keinen Krieg gibt", erinnert sich Kaliman.

Für ihn, sagt er, sei Flucht keinen Augenblick lang infrage gekommen. Er fuhr am Morgen des 24. Februar wie immer ins Bürgermeisteramt. Dort organisierten sie zusammen mit den regulären Streitkräften die Verteidigung der Stadt und stellten ein Krisenteam zusammen. Das kümmerte sich um Evakuierungen und versorgte Flüchtende mit Lebensmitteln. Kaliman ließ ein Video auf der Facebook-Seite der Stadt posten und sagte darin: "Wir verteidigen uns. Gemeinsam werden wir das durchstehen. Ich bin mit euch, wir sind zusammen. Alles wird gut. Gott mit uns."

Wassyliwka war vor dem großen Krieg der wichtigste Verkehrsknotenpunkt in der zentralen Südostukraine und wurde nun zu einem Nadelöhr für Kriegsflüchtlinge aus belagerten und besetzten Städten wie Mariupol und Melitopol. Ab dem 4. März 2022 besetzten russische Truppen nach schweren Kämpfen auch Wassyliwka. Zehn Kilometer nördlich der Stadt, an einer Brücke über eine weiten Talsenke, kam die Front zum Stehen. Dort verläuft sie bis heute.

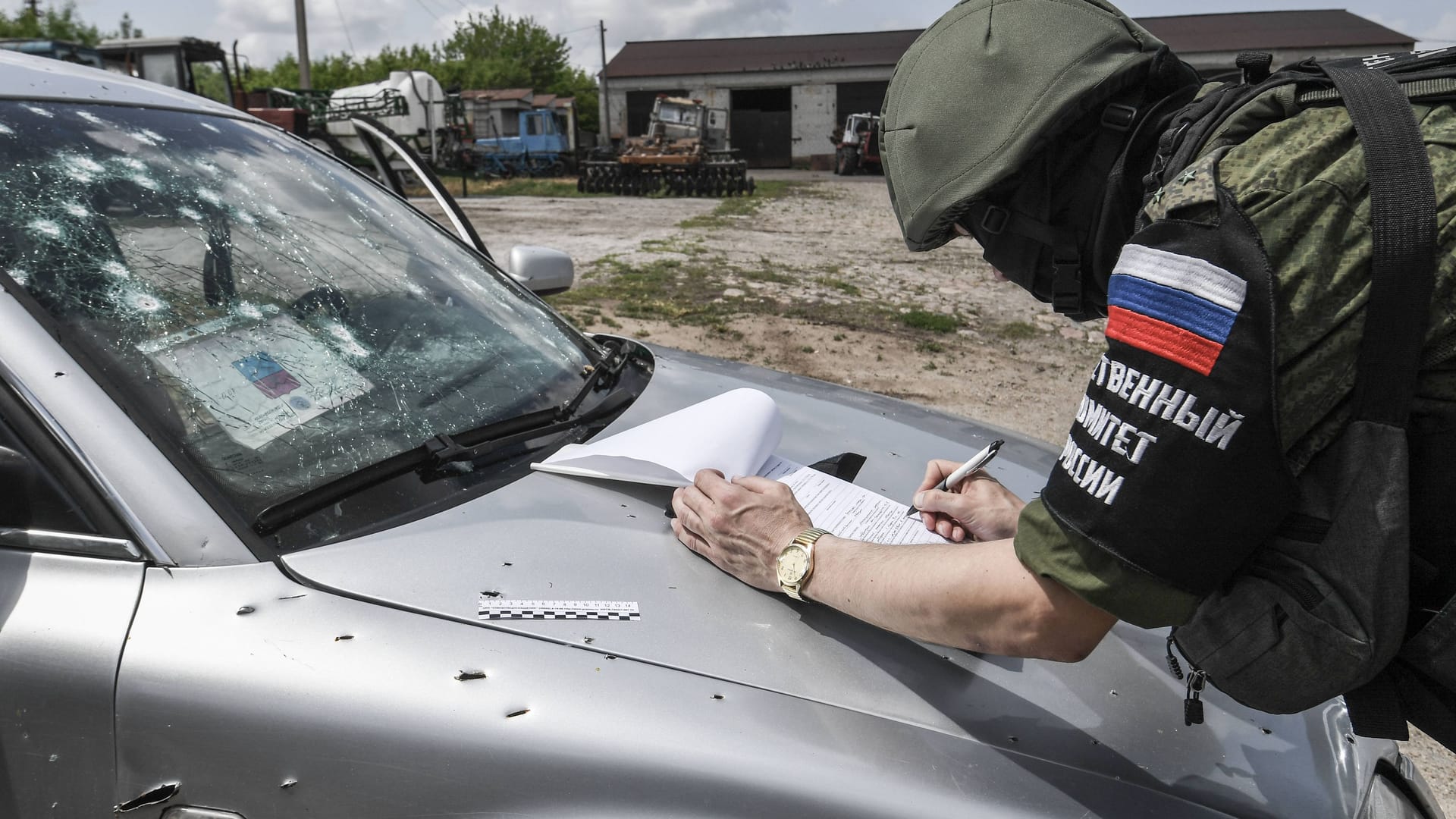

Terror durch die Besatzer

Für Kaliman brachen die schwersten Tage seines Lebens an. Die Besatzer verhörten ihn und drohten ihm mit Erschießung, als er sich weigerte zu kollaborieren. Er postete jeden Tag Facebook-Videos, sprach über die aktuelle Situation, sagte jedes Mal: "Wir sind zusammen. Alles wird gut. Gott mit uns." Wenn man die Wassyliwkaer heute fragt, sagen sie, diese Videos seien damals, in den ersten Kriegswochen, ein täglicher Hoffnungsstrahl gewesen. Eine Botschaft, nicht verlassen zu sein, als sie in kalten, dunklen Kellern saßen und über sich Explosionen hörten.

Kaliman verlangte vom russischen Befehlshaber in der Stadt die Zusage, Evakuierungen zuzulassen. Der gab nach, Kaliman weiß nicht, warum. Aber so gelangten in sieben Wochen fast eine Million Binnenflüchtlinge durch Wassyliwka auf das Territorium der freien Ukraine, darunter auch die meisten Wassyliwkaer.

Als Kaliman sich eines Tages weigerte, ukrainische und Europa-Fahnen vom Rathaus und aus den Büros zu entfernen, führten ihn russische Soldaten ab zur Kommandantur. Und dann zur Hinrichtung in den Hof. Er bat nicht um sein Leben. Sie hielten ihm einen Gewehrlauf an die Schläfe, schossen, er fiel in Ohnmacht. Es war eine Scheinexekution. Kalimans Lippen zittern, wenn er davon erzählt, er kann seine Tränen nur mühsam unterdrücken. Er sagt: "Da wusste ich, dass ich gehen muss, wenn ich überleben will."

Am 17. April 2022, als bereits fast alle seiner Mitarbeiter evakuiert worden waren, verließ auch Kaliman unter einem Vorwand die Stadt, allein im Auto, mit nur einem Rucksack. Am Kontrollpunkt ließen die russischen Soldaten ihn passieren. Er fuhr durch die "graue Zone", das Niemandsland zwischen den Fronten, in die freie Ukraine. Zurück blieb in Wassyliwka sein stolzer Agrarbetrieb mit einst fast 300 Angestellten. Sein Lebenswerk.

Eine Stadt gibt nicht auf

Wenn Serhij Kaliman von seiner Geschichte erzählt, dann spricht er nur in knappen Worten von diesem Verlust. Er sagt, der Respekt der Menschen aus seiner Gemeinde sei ihm wichtiger. Und das Gefühl, kein Verräter zu sein. Er spricht mehr von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Stadtrat. Wie sie ihre Leben riskierten. Sich weigerten, zu Kollaborateuren zu werden. Wie auch sie weggingen und selbst alles verloren.

Da ist Oksana Mynakowa, heute Kalimans Stellvertreterin. Sie war Schuldirektorin in einem Dorf, in dem es heute nur noch Ruinen gibt. Die Schule war ihr großes Projekt, ihr Baby. Sie zeigt ein Video auf ihrem Telefon, liebevoll eingerichtete Klassenzimmer, fröhliche und tanzende Kinder, Sportwettbewerbe. Dann die Bomben- und Raketeneinschläge im Gebäude im Frühjahr 2022. Am Ende liegt alles in Trümmern. Während sie die Bilder anschaut, laufen ihr Tränen übers Gesicht.

Da ist Tamara Komlyk. Sie leitet die Abteilung Bildung im Stadtrat von Wassyliwka. Als die Besatzer in die Stadt einrückten, demütigten sie Komlyk täglich mit Forderungen, sie solle zu ihren Ehren Helden- und Gedenkfeiern mit Schülern organisieren. Sie widersetzte sich, bis sie auf eine Liste der verdächtigen Personen kam, denen es verboten war, die Stadt zu verlassen. Es gelang ihr dennoch zu fliehen. Unter ihrer Leitung sind die Schulen im Exil wieder auferstanden.

Da ist Anastasija Kusnezowa. Sie war 18 Jahre alt, als der große Krieg begann. Mit einem Smartphone filmte sie jeden Tag die Video-Botschaften des Bürgermeisters und die Evakuierungen von Binnenflüchtlingen und postete alles auf Facebook. Heute arbeitet sie im Team zur Gemeindeentwicklung von Wassyliwka.

Hilfe für alle

An einem Nachmittag im Spätwinter hat sie die wöchentliche telefonische Sprechstunde des Bürgermeisters organisiert. Einwohner können sich in eine Liste eintragen und werden angerufen. Meistens geht es um Familien-, medizinische und soziale Angelegenheiten. Kaliman sitzt in seinem kleinen Büro in den Räumen des Stadtrats, erklärt geduldig, nennt Ansprechpartner, Telefonnummern und Sprechzeiten. Zwischendurch legt ihm seine Stellvertreterin einen Stapel Dokumente auf den Schreibtisch, die er unterschreiben muss. Irgendwann kommt ein Soldat auf Fronturlaub überraschend herein, Kaliman umarmt ihn lange und herzlich.

Anschließend fährt er zu einer ehemaligen Berufsschule am anderen Ende der Stadt. Ein Dutzend Männer und Frauen sitzen hinter Tischen, Leute kommen herein, legen ihre Ausweise vor und werden in eine Liste eingetragen. Manche holen einen Karton ab, darin sind Mehl, Zucker, Nudeln, Öl, Konserven, einige Süßigkeiten und Hygieneartikel. Andere gehen zu den Tischen. Dort gibt es Hilfe bei der Arbeits- und Wohnungssuche, Rechtsberatung, Angebote zu Weiterbildungen und einen Kinder- und Familiendienst. Etwas abseits sitzt eine Ärztin mit Stethoskop und Blutdruckmessgerät.

In dem Gebäude befindet sich das Gemeindezentrum von Wassyliwka. Im großen Saal des Erdgeschosses lagern tonnenweise Lebensmittel und Hygieneartikel. Bedürftige Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt erhalten jeden Monat ein Kontingent. Es gibt außerdem Schulräume und eine Turnhalle. Zwei Räume für einen medizinischen Dienst werden gerade ausgebaut. Sehr stolz ist Wassyliwka auch auf sein sogenanntes "Inklusives Ressourcen-Zentrum", einen Sozialdienst für Kinder mit Behinderungen, die von spezialisiertem Personal gefördert werden. Im Gemeindezentrum findet für die Kinder beispielsweise regelmäßig Kunsttherapie statt.

Iryna Schowkopljas ist an diesem Tag hergekommen, weil sie eine Rechtsberatung braucht. Die 49-Jährige war Postangestellte in Wassyliwka, ihr Mann Berufsoldat a.D. Die Eheleute hatten fast ihr ganzes Leben in der Stadt verbracht. Im Februar 2022 meldeten sich Irynas Mann und die beiden Söhne sofort als Freiwillige bei den Streitkräften der Ukraine. Sie selbst blieb im Ort. Zuerst wollte sie nicht weggehen, weil sie nicht wusste wohin, später gab es keine Möglichkeit mehr. Schließlich, im Spätsommer 2024, wagte sie die Flucht, durch die besetzte Südukraine, Russland und Belarus. Von Wassyliwka nach Saporischschja, normalerweise eine Autofahrt von 45 Minuten, auf einem Umweg von über 3.000 Kilometern. Sie hatte nur ihren Pass und einige Dokumente dabei.

Immer wieder fließen ihr Tränen übers Gesicht, während sie ihre Geschichte erzählt. Sie meldete sich zur ukrainischen Armee, als sie in Saporischschja ankam. Sie zeigt ein Foto von sich in Uniform und mit Sturmgewehr. "Der Krieg hat meine Familie auseinandergerissen und mir alles genommen", sagt sie und weint. "Mein Mann und meine Söhne kämpfen. Ich hätte mich geschämt, es nicht auch zu tun."

"Der letzte Kontrollpunkt war der schlimmste"

In einem Raum im zweiten Stock sitzt eine Gruppe Lehrerinnen. Die Psychologin Tetjana Mostowa, 34, hält zusammen mit einer Kollegin einen Vortrag darüber, wie man mit Schülern über den Kriegsalltag spricht, über die täglichen Bombardements mit Raketen, Lenkbomben und Drohnen, über das, was sie in der Besatzungszeit erlebt haben, über den Verlust von Angehörigen. "Die Jugendlichen lernen, wie sie Stress bewältigen oder Schlafstörungen in den Griff bekommen", sagt Tetjana Mostowa. "Für die Jüngeren machen wir Kreativkurse, in denen sie ihre Gefühle ausdrücken können."

Tetjana Mostowa gehört zu denjenigen aus Wassyliwka, die das Schulwesen im Exil neu organisiert haben. Der Unterricht besteht nun in einer Mischung aus Präsenz-, Online- und eigenverantwortlichem digitalen Lernen, da ein Teil der Schüler verstreut in der Ukraine und im Ausland lebt. Man kann versäumte Stunden als Video anschauen, es gibt digitale Eltern- und Schülersprechstunden.

Im Januar 2022 hatte Tetjana Mostowa gerade die Leitung einer Schule in Wassyliwka übernommen. Dann kam der große Krieg. Zusammen mit ihrem Mann saß sie tagelang im Keller. Als sie es nicht mehr aushielt, meldete sie sich beim Bürgermeister für den Freiwilligendienst im Krisenteam. Sie versorgte Einwohner und Flüchtende mit Medikamenten.

Ende April 2022 floh sie mit ihrem Mann auf Umwegen in einem kleinen Autokonvoi. Es war nicht klar, ob sie überleben würden, sie mussten 31 russische Kontrollpunkte passieren. "Jedes Mal haben die Soldaten irgendetwas gestohlen, Lebensmittel, eine Taschenlampe", sagt Tetjana Mostowa. "Der letzte Kontrollpunkt war der schlimmste, weil sie meinen Mann provozierten und ihn aufforderten, in der russischen Armee zu kämpfen."

Tetjana Mostowa sagt, die Besatzung sei eine sehr einschneidende Erfahrung gewesen, für Außenstehende schwer begreiflich. Die Willkür, die Angst, die Demütigungen. Sie ist dankbar für die Gemeinschaft ihrer im Exil organisierten Stadt, sie ist dem Bürgermeister sehr dankbar. "Man kann zu ihm mit Ideen, mit einem Projekt kommen, und er ist offen und hilft, es umzusetzen", sagt sie. "Er kann Menschen motivieren. Wir vertrauen ihm, weil wir spüren, dass er an das glaubt, was er sagt, und weil er das, was er sagt, auch vorlebt."

Serhij Kaliman hätte wohl selbst in der Armee gekämpft, schon 2014. Aber als er 28 Jahre alt war, wurde ihm wegen einer Krebserkrankung ein Lungenflügel entfernt, seitdem ist er wehrdienstuntauglich. Als er aus dem Besatzungsregime nach Saporischschja kam, erlitt er einen lebensgefährlichen körperlichen Zusammenbruch und kam ins Krankenhaus. Anschließend schickten ihn die Ärzte auf eine mehrwöchige Kur.

Anfang bei null

Er war kaum zurückgekehrt, als er seinen Mitarbeitern sagte, dass Wassyliwka sich neu organisieren müsse. Sie erfassten alle evakuierten Bewohner, rekonstruierten Daten und Unterlagen, beantragten staatliche Hilfen und knüpften Kontakte zu Hilfsorganisationen, bauten ihr Netz von Beratungs- und Sozialdiensten neu auf und richteten ihr Gemeindezentrum ein. Irgendwann bekamen sie Büroräume, die sie erst einmal renovierten. "Wir hatten nichts im Frühjahr 2022. Wir fingen bei null an", sagt Kaliman.

Auch er selbst fing bei null an. Er hatte kein Geld auf Konten beiseitegelegt, hatte keine Wohnung. Er klagt nicht darüber. Er ist jetzt nur noch Bürgermeister. Immer noch mit seinem Privatwagen, auch das Benzin für Dienstfahrten zahlt er immer noch aus eigener Tasche. Er ist meistens von morgens bis abends unterwegs, hat Sitzungen und Meetings im Stadtrat oder beantwortet in der Sprechstunde Fragen von Bürgern, besucht Jugendgruppen oder spricht mit Stiftungen oder zivilen Organisationen, um für Unterstützung für seine Stadt im Exil zu werben. Er ist präsent, wenn Schulklassen zusammenkommen, spricht zu den Jugendlichen. Manchmal hält er mitten im Verkehr in Saporischschja an und springt aus dem Auto, um alte Bekannte zu begrüßen und zu umarmen.

Zusammen mit Unternehmen, darunter viele, die im exilierten Wassyliwka ihre Steuern zahlen, haben er und einige Mitarbeiter des Stadtrats einen Wiederaufbauplan für die Zeit nach dem Ende der russischen Besatzung ausgearbeitet. Es sind keine Absichtserklärungen, sondern detaillierte Pläne, zum Beispiel für den Wiederaufbau des zerstörten Krankenhauses in Wassyliwka. Die Stadt ist bereit, an ihren Ort zurückzukehren und sofort neu anzufangen.

Ein Abend in einem Restaurant in Saporischschja. Kaliman trinkt einen Kräutertee, so wie meistens. Eine junge Kellnerin, die hier arbeitet und auch aus Wassyliwka stammt, sieht ihn und umarmt ihn lange wie einen Vater. "Wir halten zusammen", sagt Kaliman später. "Die meisten Leute hier in der Stadt verstehen nicht, wie das ist, Besatzung. Wie es ist, sein Haus und seinen Heimatort zu verlieren. Wir sind hier die sogenannten Übersiedler. Eigentlich Fremde."

Dann hat er selbst eine Frage. "Ihr Deutschen wart und seid eines der bestentwickeltsten Länder der Welt und habt einen Krieg angefangen. Warum? Russland ist das größte Land der Erde und hat jeden erdenklichen Bodenschatz. Warum brauchen sie auch noch unser Land? Ich bin ein einfacher Mann und war die Hälfte meines Lebens Bauer. Ich würde das gern verstehen. Aber ich kann es nicht. Warum?"

"Ich will dir etwas zeigen"

Am nächsten Tag fahren wir nach Primorske, ein Dorf südlich von Saporischschja. "Ich will dir etwas zeigen", sagt Kaliman. Wir fahren ein Stück auf der ukrainischen Nord-Süd-Autobahn M18, die von Charkiw bis nach Simferopol auf der Krim führt. Ohne den Krieg wären es jetzt 50 Kilometer bis nach Wassyliwka, eine halbe Stunde. Kaliman schweigt während der Fahrt. Irgendwann sagt er leise, für sich: "Der Weg nach Hause. Nach Hause. Nach Hause." Dann spricht er ein Gebet.

Die Sonne scheint, nur wenige Wolken sind am Himmel, kaum Wind. Perfektes Wetter für Kamikaze-Drohnen, die Front ist 15 Kilometer entfernt. Aber aus irgendeinem Grund sind die Russen gerade ruhig, haben sie beim Militär gesagt. Die Fahrt geht vorbei an von Artillerie und Raketen zerstörten Bauernhäusern. Dazwischen in halbwegs heilen Häusern immer wieder Leute, die hier noch wohnen und in Gärten und Höfen arbeiten. Auf einer Anhöhe am Ende eines Feldweges in Primorske hält Kaliman. Man hat einen weiten Blick auf das riesige, leere Kachowka-Staubecken, einst einer der größten Stauseen Europas, bevor die Russen den Damm sprengten. In ihm wachsen nun Pflanzen, er erstreckt sich vor einem wie ein gigantisches grünes Meer.

Kaliman zeigt in die Ferne, nach Süden. Dort hebt sich verschwommen ein erhöhter Landstreifen vom Staubecken ab. "Da beginnt schon unser Gemeindegebiet", sagt er, "von da ist es nicht mehr weit bis in die Stadt." Er steht regungslos da und schaut in die Ferne. Nach Hause.

- Eigene Recherche vor Ort