Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Russlands Kriegswirtschaft Putin hängt Europa ab

Schon lange diskutieren europäische Nato-Staaten über eine gemeinsame Waffenbeschaffung, doch bislang ohne Erfolg. Russland dagegen baut seine Kriegsmaschinerie systematisch aus – eine Gefahr für Europa.

Seit dem Ende des Kalten Krieges war die Sicherheitslage in Europa nicht mehr so prekär wie in diesen Tagen. Während Russland unerbittlich Krieg gegen die Ukraine führt, scheint sich die Schutzmacht USA unter US-Präsident Donald Trump von ihren Verbündeten abzuwenden und den Kontinent sich selbst zu überlassen. Viele Regierungen in Europa haben die Bedrohung erkannt, rüsten inzwischen massiv auf. Doch die gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern innerhalb der Nato krankt noch immer an vielen Problemen – allen voran an nationalen Egoismen.

Als Beispiel nennt der Fachjournalist Björn Müller in einem Beitrag für "Internationale Politik" die Beschaffung von Kampfanzügen für die Bundeswehr im Frühjahr 2022 für knapp 2,4 Milliarden Euro. "Der Haushaltsausschuss des Bundestags gab diese satte Summe hastig frei, als weder Wehretat noch Sondervermögen verabschiedet waren", schreibt Müller. "Grund für die Eile war nicht die russische Aggression, sondern die europäische Konkurrenz. Die Bundeswehr wollte mit ihrer Bestellung am globalen Markt sein, bevor die Partnerstreitkräfte dessen Produktionskapazitäten in Beschlag nehmen."

Das Beispiel mit den Kampfanzügen für die Bundeswehr steht exemplarisch für ein großes Problem: Europa ist bislang strukturell nicht in der Lage, eine gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern untereinander zu koordinieren. Während Russland seine Ökonomie auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, ist die Aufrüstung der europäischen Nato-Mitglieder noch ineffektiv.

Polen kauft lieber in den USA und Südkorea

Nach dem Ende des Kalten Krieges haben die Europäer ihre Rüstungsfirmen von Massenproduzenten für die Landesverteidigung heruntergeschrumpft zu Edelmanufakturen für exporttaugliches Kriegsgerät. Trotz der zuletzt gestiegenen Verteidigungsausgaben beispielsweise mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr sind Firmen wie Rheinmetall längst nicht zurückgekehrt zur Massenproduktion früherer Jahre.

So kauft Polen, das zurzeit eine der größten Landstreitmächte Europas aufbaut, Panzer, Haubitzen und Raketenwerfer vor allem in den USA und Südkorea. Dabei ist Europa inzwischen nicht nur bei der Beschaffung fertiger Waffensysteme abhängig von Lieferanten aus Nordamerika oder Asien, wie das Beispiel Nitrozellulose zeigt. Der Stoff ist ein Hauptbestandteil von Sprengstoff und wird beispielsweise für die Herstellung von Artilleriegranaten benötigt. Der wichtigste Lieferant für Nitrozellulose in Europa ist China – der engste Verbündete Russlands.

Deutschland und Frankreich verfolgen eigene Interessen

Zurückgeworfen wurde die gemeinsame Rüstungsproduktion in Europa auch durch den Brexit. Der britische Konzern BAE Systems ist der größte Waffenhersteller des Kontinents. Doch seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU 2020 bleibt die Firma in Brüssel bei gemeinsamen Beschaffungsfragen außen vor, zum Beispiel bei der EU-Förderinitiative ASAP von 2023 zur Beschaffung von Artilleriegranaten für die Ukraine. Den größten Anteil der 500 Millionen Euro aus Brüssel, 130 Millionen, sicherte sich Rheinmetall, nach BAE Systems der größte Munitionshersteller in Westeuropa. Industriepolitisch mag das im Interesse Deutschlands sein, doch an dieser Stelle zeigt sich schon das nächste Problem.

So wollen große EU-Länder wie Deutschland und Frankreich noch immer vor allem ihre heimischen Rüstungskonzerne fördern – zulasten einer gemeinsamen, effizienten Beschaffung. Schon berüchtigt sind die Projekte MGCS zur Entwicklung eines deutsch-französischen Kampfpanzers und FCAS zur Entwicklung eines zukunftstauglichen Kampfjets, der ab 2040 Eurofighter, Rafale und womöglich auch die F-35 aus den USA ablösen soll.

Trotz wiederholter deutsch-französischer Willensbekundungen von höchster Stelle kommen beide Projekte seit Jahren kaum über die Planungsphase hinaus, weil sich die beteiligten Konzerne mit Argwohn betrachten und vor allem ihre eigenen Interessen verfolgen.

Stillstand bei europäischem Kampfjet

Doch immerhin beim Kampfpanzerprojekt MGCS gab es zuletzt Bewegung: So haben die vier beteiligten Konzerne KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme und Thales Ende Januar die gemeinsame Firma MGCS Project Company GmbH mit Sitz in Köln gegründet. Dies gilt als wichtiger Schritt, da es nun einen verantwortlichen Generalunternehmer für das Projekt gibt.

Beim Kampfjet-Projekt FCAS hingegen herrscht Stillstand. Aus dem Verteidigungsministerium hieß es kürzlich, die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland sei "komplett verfahren", die für 2040 angepeilte Indienststellung des geplanten Kampfjets fraglich, wie "Table.Media" berichtete.

Dringlicher wäre angesichts der russischen Kriegsführung in der Ukraine mit Raketen und Kamikazedrohnen ohnehin die Beschaffung von Flugabwehrsystemen. Dänemark zum Beispiel will seine Armee jetzt mit 6,8 Milliarden Euro aufrüsten, vor allem die Luftverteidigung soll ausgebaut werden. Doch selbst in diesem wichtigen Bereich finden die Europäer nicht recht zusammen.

Warum beschafft Deutschland Arrow 3?

So startete die Bundesregierung im August 2022 unter dem Eindruck des russischen Überfalls die European Sky Shield Initiative (ESSI) zum Aufbau einer europäischen Flugabwehr. Mehr als 20 europäische Länder haben sich der Initiative inzwischen angeschlossen, in deren Rahmen Deutschland in Israel auch das Arrow-3-System zum Schutz vor ballistischen Mittelstreckenraketen bestellte.

"Es ist allerdings fraglich, ob Russland über derartige Waffen verfügt", schreibt dazu die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einer Analyse vom Juni 2023. "Das einzige russische System, das einer ballistischen Mittelstreckenrakete gleicht, ist die Kinschal-Rakete. Sie hat nach russischen Angaben eine Reichweite von etwa 1.500 bis 2.000 Kilometern. In der Ukraine zeigte sich allerdings, dass auch Patriot in der Lage ist, Kinschal abzufangen." Und das ist laut SWP nicht das einzige Problem mit Arrow.

So entspreche das System "keinem der Fähigkeitsziele", die die Nato in ihrer gemeinsamen Verteidigungsplanung (NDPP) für alle Verbündeten festgeschrieben hat. Zwar stehe es den Mitgliedstaaten frei, darüber hinaus weitere Fähigkeiten zu erwerben – die Nato-Ziele sollen aber Priorität haben.

"Insbesondere Paris sieht die deutsche Initiative kritisch"

"Vor diesem Hintergrund werden die Nato und manche ihrer Mitgliedstaaten womöglich hinterfragen, warum Deutschland auf Arrow setzt und nicht etwa mehr Patriot-Systeme beschafft, welche russische Kurzstreckenraketen und Marschflugkörper bekämpfen können", schreibt die SWP. Kritik daran drohe umso mehr, wenn Deutschland seine Nato-Fähigkeitsziele nicht erreichen sollte.

"Insbesondere Paris sieht die deutsche Initiative kritisch", heißt es weiter in der Analyse der SWP. "Zwar unterstützt Frankreich grundsätzlich das Ziel, die europäische Luftverteidigung zu stärken. Berlins Pläne zum Erwerb von Arrow wecken jedoch in Paris die Sorge, dass Russland damit signalisiert werde, Deutschland vertraue nicht der Abschreckung durch die Nato." Dabei wäre Einigkeit in Europa bei der gemeinsamen Rüstungsbeschaffung umso wichtiger angesichts der Bedrohung durch Russland – und der Effizienz, mit der Moskau gegenwärtig aufrüstet.

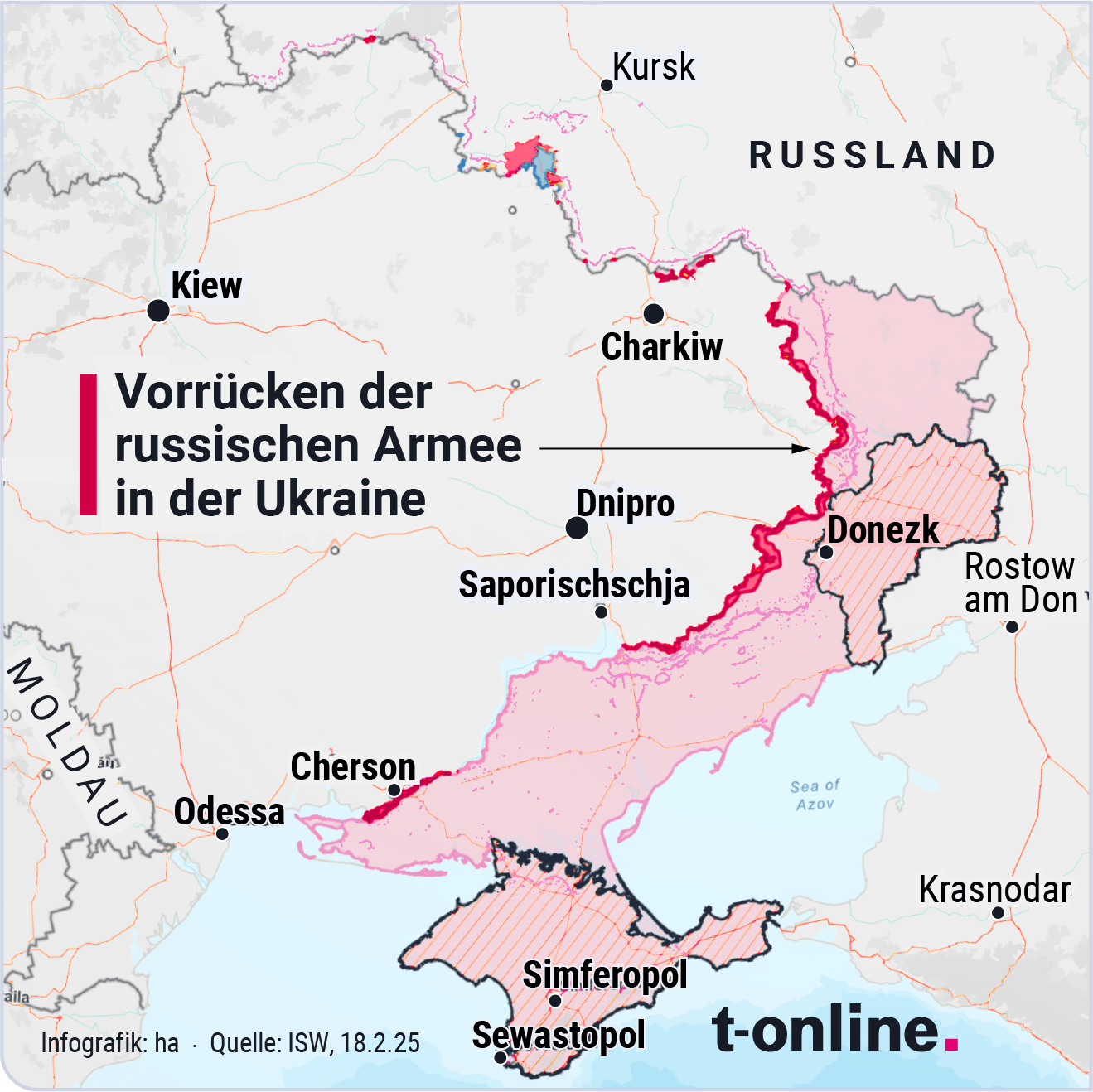

Im Augenblick sind Putins Truppen zwar in der Ukraine gebunden und kommen dort zuletzt über kleinere Gebietsgewinne nicht hinaus. Dennoch warnen europäische Militärs eindringlich vor der russischen Kriegsmaschinerie. So kämpfen zurzeit nach ukrainischen Angaben fast 600.000 russische Soldaten in der Ukraine – im März 2022 waren es nach Schätzungen des EU-Parlaments etwa 150.000.

Ukrainische Rüstungsproduktion unterfinanziert

Trotz gewaltiger Verluste von etwa 600.000 Mann, wie das US-Verteidigungsministerium schätzt, hat Russland seine Truppenstärke in der Ukraine inzwischen also fast vervierfacht. Im Gegensatz zu den Armeen Westeuropas sind die russischen Streitkräfte inzwischen kriegserfahren. Und auch bei der Produktion und Beschaffung von Waffen liegt Russland weit vor den Europäern.

So hat Russland im vergangenen Jahr etwa drei Millionen Artilleriegranaten und damit fast dreimal so viele wie die USA und Europa zusammen produziert. In diesem Jahr dürften es immer noch 30 Prozent mehr sein, wie aus der jüngsten Schätzung des ukrainischen Militärgeheimdienstes hervorgeht. Hinzukommt, dass die heimische Rüstungsproduktion in der Ukraine noch immer unterfinanziert ist.

Ein Nato-Beamter erklärte dazu dem Sender CNN: "Bei Artilleriegranaten hat Russland einen erheblichen Produktionsvorteil." Das Land lasse seine Rüstungsfabriken "rund um die Uhr mit rotierenden 12-Stunden-Schichten" Munition produzieren.

"Russland hat offensichtlich die besseren Verbündeten"

Putin hat im Vergleich zu den europäischen Nato-Staaten einen weiteren Vorteil – die Produktionskosten: Während Russland eine Artilleriegranate für 800 bis 1.300 Euro herstellen könne, liegen die Kosten dafür in Westeuropa bei etwa 5.000 Euro, erklärte kürzlich der österreichische Armeeoberst Markus Reisner beim Sender n-tv. Hinzukommt eine erhebliche Waffenhilfe von Russlands Verbündeten.

So lieferte allein der Iran voriges Jahr mindestens etwa 300.000 Artilleriegranaten an Russland, zusätzlich zu Zehntausenden Kamikazedrohnen. Noch bedeutender waren die Lieferungen aus Nordkorea, das mehrere Millionen Granaten nach Russland verschifft haben soll und inzwischen auch eigene Truppen und Artilleriegeschütze zur Verfügung stellt. China liefert seinem Verbündeten im Kreml zwar keine Kriegswaffen, unterstützt Russland aber mit Rohstoffen und Bauteilen für die Rüstungsindustrie.

"Russland hat den großen Vorteil, dass es auf der Zeitachse einfach abwarten kann, weil es offensichtlich die besseren Verbündeten hat", sagte der österreichische Militärexperte Reisner kürzlich "Table.Media". "Es bekommt die Ressourcen, die es braucht, und zwar kontinuierlich. Es hat natürlich auch seine Grenzen. Vielleicht noch zwei oder drei Jahre – und dann geht auch den Russen die Luft aus. Die Frage ist nur: Hat die Ukraine das auch?"

- internationalepolitik.de: Europas Rüstung schwächelt

- mordorintelligence.com: Analyse der Größe und des Marktanteils von Munition – Wachstumstrends und -prognosen (2024 – 2029)

- rheinmetall.com: 130 Mio EUR EU-Fördergelder für Rheinmetall zum Ausbau der Munitionsproduktion

- behoerden-spiegel.de: Es kommt Bewegung ins MGCS

- rheinmetall.com: Gesellschaftervertrag für MGCS Project Company unterzeichnet

- table.media.com: FCAS: Warum das Kampfflugzeug-Projekt auf der Kippe steht

- swp.de: Russlands Raketen und die European Sky Shield Initiative

- europarl.europa.eu: Russia's war on Ukraine: Military balance of power

- cnn.com: Exclusive: Russia producing three times more artillery shells than US and Europe for Ukraine

- kyivindependent.com: Nearly 580,000 Russian troops fighting against Ukraine, military intelligence says

- kyivindependent.com: Russian artillery production to outmatch all of EU by 30% next year, Ukrainian intelligence says

- table.media: Oberst Reisner: "Russland hat die besseren Verbündeten"

Quellen anzeigen