Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Historiker über Krisen und Profit "Für die Armen war der Kapitalismus eine Revolution"

Seinen Kritikern gilt der Kapitalismus als Geißel der Menschheit. Warum dieser Vorwurf falsch ist, erklärt Historiker Werner Plumpe. Denn die kapitalistische Wirtschaftsweise nütze gerade den Ärmeren.

Das Stichwort "Kapitalismus" lässt niemanden ungerührt. Besonders seit der Finanzkrise seit 2007 gilt er als entfesselt, als Gefahr für die Stabilität unserer Gesellschaft. Werner Plumpe rät zu einer differenzierten Betrachtungsweise.

Im Gespräch führt der Historiker aus, dass der Kapitalismus kein "System" ist, sondern eine Art des Wirtschaftens. Die zudem insbesondere bei ihrer Entstehung der Masse der Bevölkerung zugutegekommen ist.

t-online.de: Professor Plumpe, für viele Menschen ist der Kapitalismus eine Art Raubtier. Woher kommt dieser schlechte Ruf?

Werner Plumpe: Freunde hatte die kapitalistische Art des Wirtschaftens von Anfang an nicht. Die einen störte der billige Ramsch, die anderen die soziale Lage der Unterschichten, viele schließlich die Vergottung des Geldes und die vermeintliche Freigabe der Gier. All das hat man dem Kapitalismus angekreidet, aber nie gefragt, ob der Zusammenhang wirklich stimmt. Die wiederkehrenden Krisen, Arbeitslosigkeit und soziales Elend gaben diesen Urteilen auch stets neue Nahrung. Aber der Kapitalismus ist alles andere als ein Raubtier. Wäre er das, hätte er sich kaum so lange halten können.

Also wird der Kapitalismus zu Unrecht verteufelt?

Es ist sehr schwierig, gegen diese Vorstellung anzugehen. Denn seit Karl Marx ist die Annahme in der Welt, dass der Kapitalismus ein Ausbeutungssystem ist, in dem sich Kapital und Arbeit unversöhnlich gegenüberstehen. Die Produktionsmittelinhaber unterdrücken demnach die Arbeiter, der Staat dient nur den Interessen der herrschenden Klasse. Das ist ein sehr einprägsames Bild, das viele Menschen übernommen haben, weil es vermeintlich wissenschaftliche Evidenz besitzt.

Angesichts des Massenelends der Arbeiter im 19. Jahrhundert ist es nicht schwer, sich für sozialistische Ideen zu erwärmen.

Natürlich ist Kritik vollkommen nachvollziehbar. Aber die Frage ist doch, ob mit dieser Kritik der Kern dessen, was wir Kapitalismus nennen, getroffen wird. Da bin ich skeptisch. Denn das Neue am Kapitalismus ist ja nicht Ausbeutung, Armut und Gier: Das war vorher schon verbreitet. Das Neue ist die Ermöglichung und Verdauerung von kapitalintensiver Massenproduktion für Massenmärkte. Ziel der kapitalistischen Art zu wirtschaften ist der Massenkonsum. Es geht also um die Herstellung und den Verkauf von Massengütern für wenig wohlhabende Menschen. Und in der Wirtschaftsgeschichte ist diese Umorientierung einmalig. Im Zentrum der Wirtschaft steht nicht mehr der Luxus der Oberschichten, sondern der Massenbedarf. Mit Altruismus hat das nebenher nichts zu tun. Es geht selbstverständlich um Kapitalverwertung; nur ist sie eben an den Massenkonsum gebunden.

Werner Plumpe, geboren 1954, lehrt Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt. Der Historiker ist Experte für Unternehmens- und Industriegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, sein gerade erschienenes Buch trägt den Titel: "Das kalte Herz. Kapitalismus: die Geschichte einer andauernden Revolution".

Warum ausgerechnet der Armen?

Der Kapitalismus entstand seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in Nordwesteuropa. Vor allem die Niederlande und England sind dabei zu nennen. Eine besondere Rolle spielte bei seiner Entwicklung das Wachstum der Städte: Zu dieser Zeit stieg dort die Zahl der einfachen Menschen, die sich über Märkte versorgen mussten, stark an. Ein Beispiel ist London, das am Ende des 18. Jahrhunderts schon nahezu eine Million Einwohner hatte. Diese vielen Menschen mussten mit Nahrung, Kleidung und nicht zuletzt Wohnraum versorgt werden.

Diesen Bedarf konnte nur eine kapitalistische Wirtschaftsweise stillen?

Man machte sehr schnell eine zentrale Erfahrung: Die wirtschaftliche Herausforderung vor allem in den wachsenden städtischen Zentren war nur zu bewerkstelligen, wenn man kapitalintensiv große Massen von Gütern zu relativ geringen Produktionskosten herstellte. Die dadurch eben auch für einfache Leute erschwinglich wurden.

Haben Sie ein Beispiel?

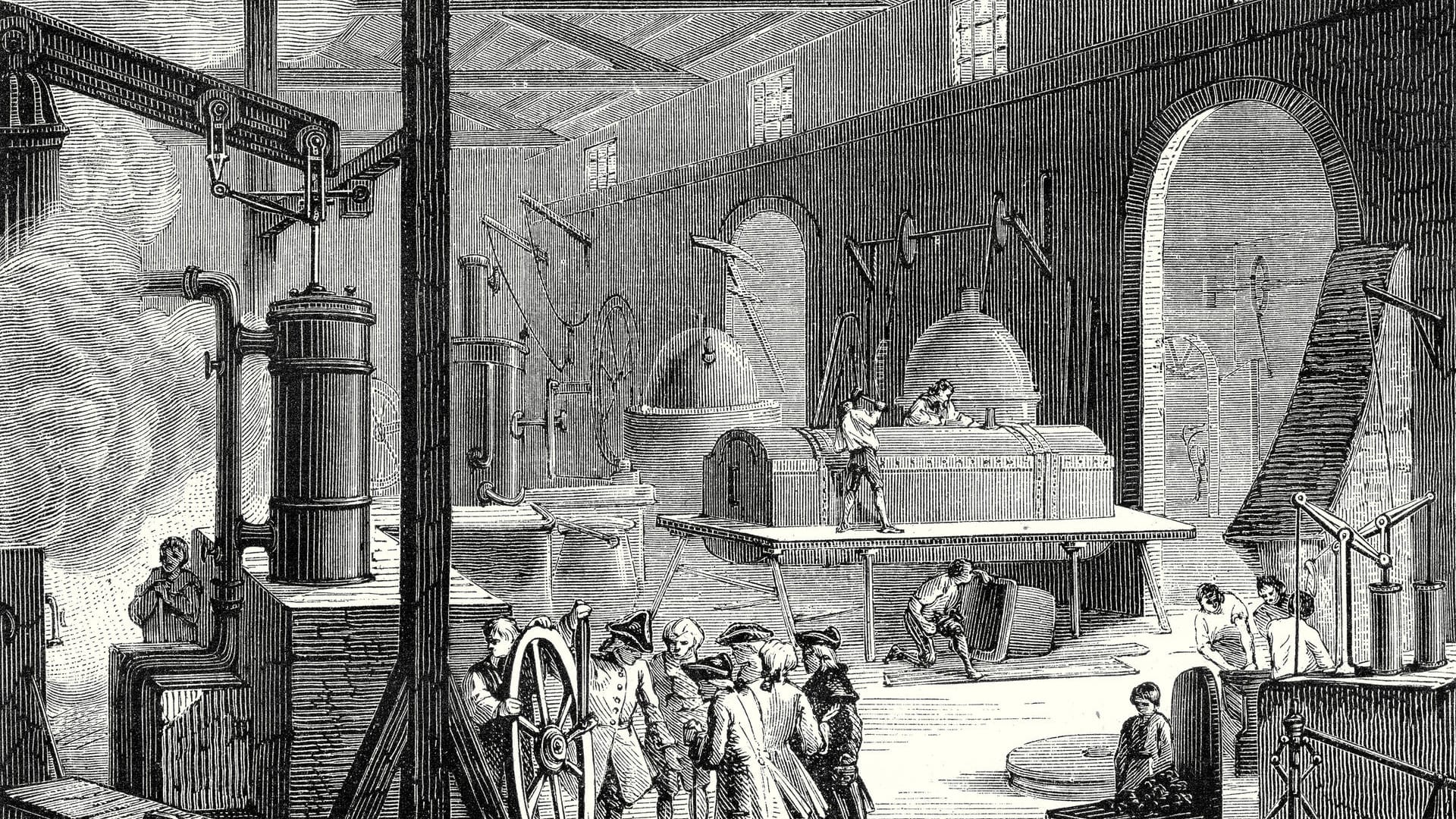

Unter großem finanziellem Aufwand wurden etwa riesige Mengen an Bier hergestellt. Das dann allerdings einzeln im Glas verkauft so billig war, dass es sich der Arbeiter auch leisten konnte. Ebenso wurde Kleidung in großem Maßstab produziert, sodass die Menschen ihren Bedarf damit zu vertretbaren Preisen decken konnten. Für die Oberschicht, die ohnehin den Zugriff auf Güter bester Qualität hatte, war das häufig einfach nur Ramsch. Für die armen Menschen war der Kapitalismus aber eine Revolution, wenn Sie so wollen. Die neuen Fabriken gaben (wenn auch oft schlecht bezahlte) Arbeit, und dort wurden die Güter hergestellt, die sich auch einfache Haushalte leisten konnten.

Ein Markt für die breite Masse hatte vorher in der Form nicht existiert.

Jedenfalls nicht in diesem Ausmaß. In den Städten existierten Märkte, die von Handwerkern bedient wurden. Aber das war keine Massenproduktion. Viele Handwerksbetriebe orientierten sich zudem an der Nachfrage der Wohlhabenden – beim Adel und Klerus, da ließ sich für Goldschmiede oder Kunsthandwerker gutes Geld verdienen. Diese Art zu produzieren war für einen starken Anstieg der Nachfrage nach preiswerten Gütern daher schlecht vorbereitet. Es fehlte die notwendige Dynamik, denn die Zahl der Reichen war überschaubar, deren Bedürfnisse ebenfalls. Das Neue am entstehenden Kapitalismus war, dass die frühen Unternehmer mit ihren neuen Fabriken auf die große Masse der Bevölkerung abzielten. Dadurch entstand nach und nach eine neue, ungeahnte Dynamik. Der Kapitalismus ließ die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft geradezu explodieren. Und zwar genau dort, wo die neuen Formen des Wirtschaftens angewendet wurden.

Das Wachstum der Bevölkerung war aber doch sicher nicht der einzige Faktor, der die Entwicklung des Kapitalismus begünstigte?

Es mussten gewisse Rahmenbedingungen existieren, insbesondere mussten die Menschen ihr Eigentum entsprechend ihrer Vorstellungen und ihrer Einkommenserwartungen relativ frei nutzen können, ohne zu engen obrigkeitlichen Vorgaben unterworfen zu sein. Das war aus einer Vielzahl von Gründen zur Entstehungszeit des Kapitalismus vor allem in den Niederlanden und England, aber auch in einzelnen großen Stadtrepubliken der Fall. Und dann durfte es auch keine zu restriktiven staatlichen Marktordnungen geben, sondern Offenheit – auch für Scheitern. Zusätzlich begünstigte Konkurrenz die Etablierung kapitalistischer Praktiken. Und schließlich war ein gewisses obrigkeitliches Interesse an der Absicherung von neuen riskanten Unternehmen nicht ohne Bedeutung. Es musste also viel zusammenkommen …

Das klingt etwas abstrakt. Haben Sie ein Beispiel?

Nehmen Sie einen Unternehmer, der in Amsterdam Ende des 17. Jahrhunderts mit dem Brauen von Bier beginnt. Das setzt erheblichen Kapitalaufwand voraus, der sich erst lohnt, wenn er sein Bier auf dem städtischen Markt ungehindert verkaufen kann. Gegen die Konkurrenz kann und muss er sich behaupten, wobei er auch scheitern kann. Aber die Obrigkeit muss das Marktgeschehen respektieren und darf es nicht durch Preisvorschriften oder durch Auflagen so beschränken, dass sich der Aufwand nicht mehr lohnt. Das ist vielleicht ein bizarres Beispiel, aber das Braugewerbe war einer der frühesten kapitalistisch verfassten Gewerbebereiche.

Solche Bedingungen waren in den deutschen Staaten zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben.

In Deutschland waren die Städte viel kleiner als in den Niederlanden oder England, die Territorialherren zudem in ihrer Mehrheit vor allem an unmittelbaren Einnahmen und dem Einhalten der herkömmlichen Ordnung interessiert. Die Zahl der obrigkeitsstaatlichen Vorschriften, etwa Markt- und Konsumordnungen, die Produktion und Absatz zum Teil detailliert regelten, war überaus lang. Und sie hatten auch noch Bestand, als in anderen Teilen Europas so etwas längst aufgegeben war. Von freien Märkten konnte daher zumindest generell nicht die Rede sein.

"Freie Märkte" sind in unserer Zeit ein Kampfbegriff. Sie gelten als Synonym für einen entfesselten Kapitalismus, der in der Finanzkrise seit 2007 kulminierte.

Das ist etwas anderes. Die "freien Märkte" des sogenannten Neoliberalismus waren ja Versprechungen, nach denen möglichst unregulierte Märkte ein Höchstmaß an Effizienz und wirtschaftlichem Gleichgewicht bringen würden. Die Finanzkrise 2007/2008 hat dann gezeigt, dass derart deregulierte Märkte überaus riskant sein können, die Vorstellung von Marktperfektion daher eine Art Wunschdenken ist. Nur sollte man aufpassen, wen man kritisiert. Nach 2008 hat auch eine Art Schwarzer-Peter-Spiel stattgefunden, in denen den Finanzmärkten Risiken angelastet wurden, die sie aber nur hatten, weil die staatliche Politik das ja so gewollt hatte. Wenn eine Spekulationsblase platzt, stellt sich natürlich die Frage, wer eigentlich die Schuld daran trägt. Und da haben sich viele Politiker und Beobachter schnell auf eine Art entfesselten Kapitalismus als Schurken verständigt, gegen den nur der Staat, sei es durch Bankenrettung, sei es durch Regulierung, Hilfe biete. Doch das ist sehr einseitig gesehen.

Wer war es sonst?

Man muss sich diese Krise sehr genau anschauen und betrachten, wer was zu welchem Zeitpunkt getan hat. Es wurde so getan, als hätten die besagten Banker plötzlich aus heiterem Himmel derartige Praktiken betrieben, die zum Desaster führten. Sie hätten irgendwelche kapitalistischen Interessen verfolgt, so hieß es. Doch ist das hochgradig irreführend, denn so etwas wie "kapitalistische Interessen" oder einen "Kapitalismus", der absichtsvoll handelt, gibt es nicht.

Unternehmen handeln stets zu ihrem eigenen Wohl?

Genau. Banken und Unternehmen verfolgen keine "kapitalistischen Interessen", sondern ihre eigenen. Das gilt für die amerikanischen Finanzinstitute ebenso wie für die deutschen. Der Kapitalismus ist eine Ordnung, ein Rahmen, in dem sich die beteiligten Akteure, seien es nun Banken, Industrieunternehmen oder Gewerkschaften, nicht an irgendwelchen abstrakten kapitalistischen, sondern handfest an ihren eigenen Interessen orientieren und schlicht den eigenen Vorteil im Auge haben.

Wer aber trägt nun die die Schuld an der Finanzkrise seit 2007?

Eine Frage ist entscheidend: Warum konnten die Banken so handeln? An dieser Stelle landet man sehr schnell bei der Politik, die im Fall der USA exakt diese Handlungsweise der Banken lange Zeit begünstigt hat. Die betreffenden Politiker haben geglaubt, auf diese Weise die Wirtschaft zu stärken oder auch ärmeren Bürgern ein Haus zu ermöglichen.

Also haben sich die Politiker schlichtweg verzockt?

Es waren nicht ein paar Banker, die sich die gesamte Deregulierung der Finanzmärkte seit den Neunzigerjahren ausgedacht haben. Die Frage der Gestaltung der internationalen Finanz- und Kapitalmärkte stellte sich schon seit den 1970er-Jahren und der Freigabe der Wechselkurse. Zusätzlich drängten die Euro- und die Petrodollar auf die Märkte. Wie die neue globale Finanzarchitektur aussehen sollte, war lange nicht klar. Seit den 1990er-Jahren haben sich dann Praktiken etabliert, wie die Verbriefung von Krediten etc., die anfangs als Problemlösung dienten, dann aber im Rahmen der lockeren Geldpolitik sehr schnell Eigendynamik gewannen. Der Finanzkapitalismus, der 2007/2008 scheiterte, war lange Zeit politisch geradezu erwünscht! Dass in diesem Milieu, angeheizt durch die Immobilienpreissteigerungen, dann auch Risiken eingegangen wurden und intransparente Geschäfte möglich wurden, verwundert eigentlich wenig, eher schon die Naivität der Finanzpolitik, die lange glaubte, dass das gut gehen würde.

Das klingt in der Tat ziemlich unverantwortlich.

Möglich war das, weil die neue Architektur der Finanzmärkte zunächst als Problemlösung erschien: Die Risiken wurden erst erkannt, als es zu spät war. Für viele Staaten mit hohen Schulden gab es ein weiteres Motiv; die boomenden Finanzmärkte erleichterten ihre Refinanzierung erheblich. Dass manche Banken ihre Geschäftsmodelle dann mehr als ausreizten, war sicher ein Fehler, doch wer wollte in dem großen Rennen schon vorzeitig aussteigen?

Mittlerweile hängen die hoch verschuldeten Staaten am Tropf der Finanzinstitute. Wer kontrolliert da eigentlich wen?

Das ist eine gute Frage. Jedenfalls können es sich viele Staaten nicht mehr erlauben, Banken, von deren Leistungen auch sie abhängig sind, bankrottgehen zu lassen. Das "too big to fail" ist im strengen Sinne geradezu eine Kampfansage an kapitalistische Strukturen, da nicht mehr der Markterfolg über die Existenz von Unternehmen entscheiden soll, sondern deren unterstellte volkswirtschaftliche Bedeutung, die dann auch politische Hilfen zu rechtfertigen scheint. Derzeit sind die Staaten in der Zwickmühle: Einerseits sollten sie aus Risikovorsorge stärker regulieren, andererseits könnte gerade das die Funktionsfähigkeit des Finanzsektors, von dem so vieles abhängt, belasten. Mit Kapitalismus nebenher hat das so viel nicht mehr zu tun.

Kapitalismus und Wachstum sind Zwillinge, die nicht ohne einander leben können. Was bedeutet dies in einer Zeit von schwindenden Ressourcen und Umweltzerstörung?

Das ist in der Tat eine komplizierte Beziehung. Im Kern können sich im Kapitalismus nur sehr sparsame und effiziente Praktiken behaupten, was aber den paradoxen Effekt hat, dass durch die so ermöglichte Produktivitätssteigerung das Leben von immer mehr Menschen möglich wird. Wenn auch im Einzelnen sparsam und effizient, ist der kumulative Effekt der so möglich gewordenen hohen Bevölkerungszahlen problematisch: die natürlichen Ressourcen werden immer stärker belastet, von der Landschaftszersiedlung über die Umweltverschmutzung bis hin zum Ressourcenverbrauch. Ob angesichts der weiterhin steigenden Bevölkerungszahl der Verzicht auf weitere Produktivitätssteigerungen hilfreich ist, ist allerdings fraglich. Eine Änderung des materiellen Stoffwechsels, eine Begrenzung der Umweltbelastung und des Ressourcenverbrauchs erscheint mir im Gegenteil nur über Produktivitätswachstum möglich, will man nicht die Weltbevölkerung drastisch verkleinern.

Trotzdem ist die Frage nach den Grenzen des Wachstums für die Menschheit im wahrsten Sinne des Wortes existenziell.

Richtig. Es wird heute und in der Zukunft eine Herausforderung an den Kapitalismus sein, mit höherer Produktivität Dinge so herzustellen, dass Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung in einem akzeptablen Verhältnis zueinander stehen. Das ist eine laufende, sich stets neu stellende Herausforderung. Die zahlreichen materiellen Revolutionen im Kapitalismus zeigen aber, dass das nicht ausgeschlossen sein muss.

Immer wieder wird der Abgesang auf den Kapitalismus gefeiert. Für wie wahrscheinlich halten Sie sein Ende?

Auf der Ebene von Produktivitätsentwicklung und Effizienzsteigerung gibt es zwar Schwankungen, aber doch insgesamt zumindest im historischen Rückblick einen recht stabilen Aufwärtstrend. Dass er, wie Marx vermutete, zu einer Bremse des "Fortschritts der Produktivkräfte" wird, ist nicht eingetreten. Hieran wird der Kapitalismus nicht scheitern. Gefährdet ist "er" vor allem, wenn seine politische Stabilisierung nicht mehr gewährleistet ist. Wenn etwa der Staat als Hüter des Marktes und Garant eines stabilen Geldes ausfällt. Dann träte der Staat an die Stelle der kapitalistischen Koordinationsmechanismen, die er, wie im Sozialismus, durch Planung und Zuteilung, die Markt und dezentrale Eigentumsnutzung ersetzen, selbst ausüben müsste. Viele haben die Hoffnung, dass es dann gerechter zugehen würde, doch hat der reale Sozialismus gezeigt, dass es so einfach wohl nicht ist.

Eine letzte Frage: Sie haben Ihr neues Buch über den Kapitalismus nach Wilhelm Hauffs Märchen "Das kalte Herz" benannt. Bereitet Ihnen der Kapitalismus vielleicht doch etwas Unbehagen?

Ich habe oben von der Paradoxie gesprochen, die dem Kapitalismus innewohnt, nämlich durch Effizienzsteigerung zugleich gewaltige kumulative Effekte auszulösen. Aber diese Problematik würde ohne eine kapitalistische Ordnung ja nicht wirklich anders. Dass unsere Wirtschaft "kalt" ist, also nach – wirtschaftlicher – Effizienz ausgelegt ist und soziale, ethische oder ästhetische Gesichtspunkte nur berücksichtigt, wenn sie preisrelevant sind, ist befremdlich, aber eine "warme" Wirtschaft, in der nach politischen Gesichtspunkt produziert und verteilt würde, ist höchstwahrscheinlich sehr viel willkürlicher und sicher sehr viel weniger leistungsfähig. Eine leistungsfähige "kalte" Wirtschaft, die zugleich Spielräume zu ihrer politischen Ausgestaltung lässt, ist dem allemal vorzuziehen. Hauffs Kontrastierung der gediegenen Schwarzwälder Häuslichkeit mit dem sittenlosen kapitalistischen Amsterdam, die sich im Holländer-Michel verkörpert, der mit dem Versprechen des Reichtums naive Burschen einseift und warme Herzen durch kalte Steine ersetzt, ist eine schöne Fiktion romantischer Literatur; man sollte das nicht mit der Realität verwechseln.

Professor Plumpe, vielen Dank für das Gespräch.