Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Messergewalt nimmt zu "Ohne diese Gruppe gäbe es kaum Kriminalität"

Die Zahl der Körperverletzungsdelikte mit Messer ist in Deutschland deutlich gestiegen. Immer wieder sterben Menschen. Woran liegt das – und was kann dagegen getan werden?

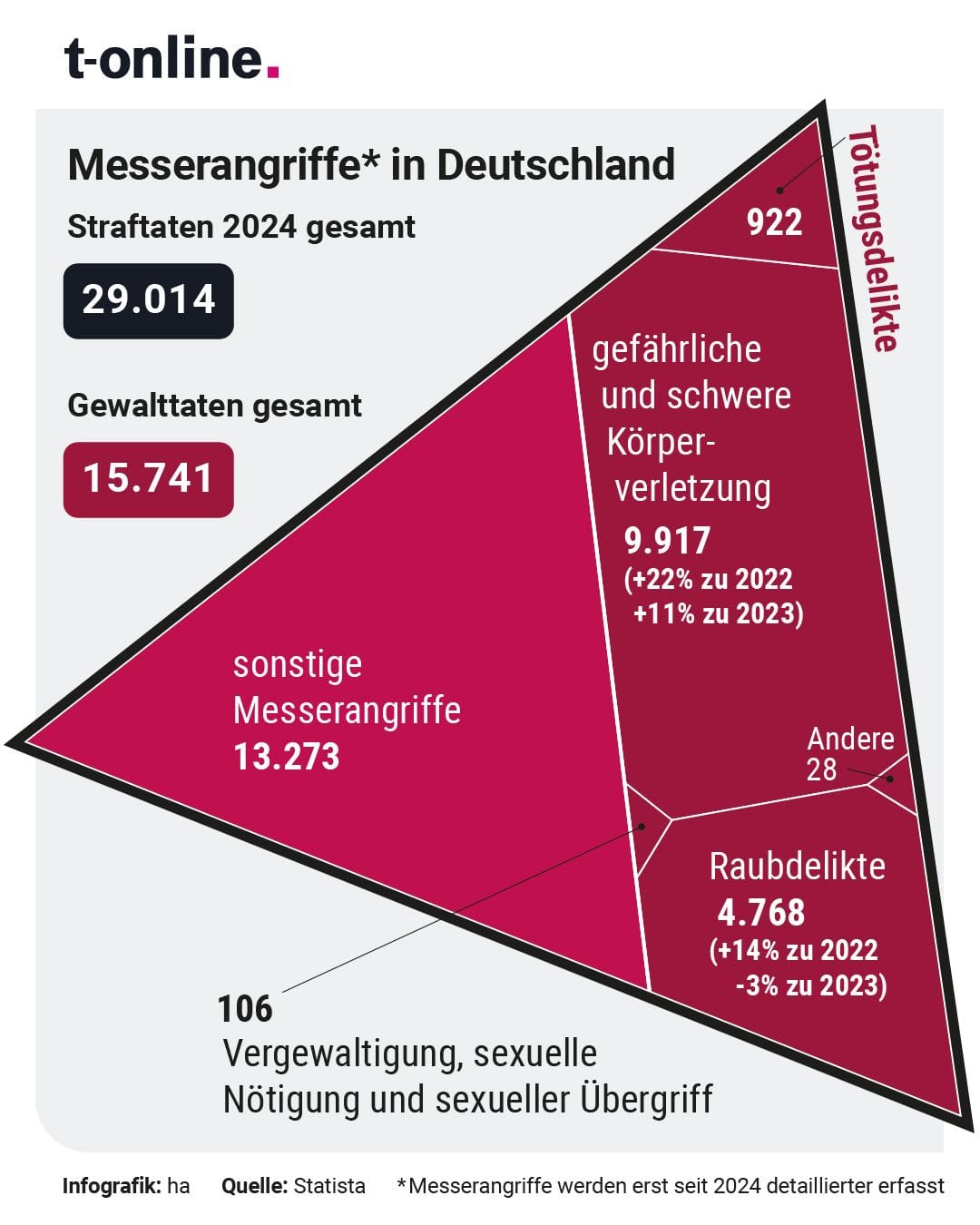

Jeden Tag erfasst die Polizei 80 Messerstraftaten in Deutschland, 29.000 waren es im Jahr 2024 insgesamt. Rund die Hälfte sind Gewalttaten, dazu zählen etwa Körperverletzung, Raub oder Mord.

Und es werden mehr. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Körperverletzungsdelikte, bei denen ein Messer zum Einsatz kam, 2024 um elf Prozent gestiegen. Fast jeden dritten Tag stirbt ein Mensch.

Zwei aktuelle Beispiele: Ein 43-Jähriger und ein 29-Jähriger geraten in einer Berliner U-Bahn in Streit. Innerhalb von Sekunden eskaliert der Konflikt so sehr, dass der ältere Kontrahent ein Küchenmesser aus dem Hosenbund zieht und es dem jüngeren ins Herz rammt. In Schleswig-Holstein streiten sich am Abend desselben Tages zwei Gruppen in einer Großraumdisko. Jemand zückt eine Waffe und im Eingangsbereich sinkt ein 21-Jähriger tödlich getroffen zu Boden.

Solche Nachrichten befeuern ein Gefühl der Unsicherheit, das bei vielen ohnehin schon länger wächst. Der Kriminologe Stefan Kersting von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen sagt, warum diese subjektive Empfindung unheilvoll für die Gesellschaft sein kann, was zu einem brisanten Teufelskreis führt – und was nötig wäre, um diesen zu durchbrechen.

t-online: Herr Kersting, Sie forschen seit vielen Jahren zu Messerkriminalität. Muss ich, wenn ich in Deutschland auf die Straße trete, damit rechnen, Opfer eines Angriffs zu werden?

Stefan Kersting: Um die Größenordnung des Risikos einmal zu taxieren: In etwa vier bis fünf Prozent aller Fälle von gefährlicher Körperverletzung kommt ein Messer als Tatmittel zum Einsatz. Das heißt nicht, dass jedes Mal zugestochen wird. Damit ein Fall in die Statistik einfließt, reicht es, wenn jemand mit einem Messer droht – und dann vielleicht mit der anderen Faust zuschlägt.

Wichtig zu wissen ist auch: Ein Großteil der von der Statistik erfassten Taten findet in den eigenen vier Wänden statt. Jede Woche werden zwei Frauen von ihrem aktuellen oder ehemaligen Partner getötet. Oft sind Messer hier die Tatwaffe, weil sie in jeder Wohnung schnell verfügbar sind.

Aber Taten, die auf der Straße passieren, beunruhigen viele mehr.

Redaktioneller Hinweis

Falls Sie von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen sind oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.

Stimmt denn der Eindruck, dass immer mehr Menschen ständig ein Messer bei sich haben?

Dazu gibt es nur wenige Forschungsbefunde. Aus Schülerbefragungen in Niedersachsen weiß man aber, dass zumindest bei ihnen die Selbstbewaffnung tatsächlich zugenommen hat. Und es gibt noch ein anderes Indiz, das auf eine Gesellschaft hindeutet, die aufrüstet: Die Zahl der kleinen Waffenscheine nimmt beständig zu. Einen solchen Waffenschein braucht, wer eine Gaspistole mit sich führen möchte.

Was sind das für Leute, die sich ein Messer oder eine Gaspistole in den Hosenbund stecken, bevor sie die Wohnung verlassen?

In der Regel sind es junge Männer. Die meisten haben einfach Angst: Sie planen keine Körperverletzung oder ein Tötungsdelikt. Sie sind vielmehr überzeugt, dass sie sich ohne Messer unsicher fühlen müssten – weil sie annehmen, dass andere auch eines haben.

Das klingt nach einem Teufelskreis.

Das ist auch einer. Und zwar ein sehr gefährlicher: Oftmals haben die Messerträger die Vorstellung, sie wüssten ja, wo sie hin stechen müssen, damit niemand stirbt. Aber in der konkreten Situation ist das hinfällig. Dann verlieren die Tatbeteiligten die Kontrolle. Und so wächst das Gefühl bei anderen dann weiter, dass man sich in der Öffentlichkeit bewaffnen muss, um sich verteidigen zu können.

Spielt dabei auch Männlichkeitsgehabe eine Rolle?

Selbstverständlich. Eine Männlichkeitsnorm, die viele Täter haben, lautet: Ich muss mich selbst verteidigen können. Wegzulaufen oder die Polizei zu rufen – was eigentlich vernünftig wäre – gilt als unmännlich.

Welche Bedeutung hat dabei die Herkunft? In der öffentlichen Diskussion wird immer schnell darauf fokussiert.

Nicht der Pass oder irgendein Aufenthaltsdokument bestimmen darüber, ob jemand kriminell wird. Entscheidend sind andere Faktoren.

Was meinen Sie?

Man muss aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Unter Zuwanderern sind besonders viele junge Männer, und auf der ganzen Welt neigen junge Männer am ehesten zu abweichendem Verhalten. Ohne junge Männer würde die Statistik auf ein Minimum zusammenschrumpfen. Ohne diese Gruppe gäbe es kaum Kriminalität.

Welche Faktoren sind noch wichtig, um Gewaltbereitschaft zu erklären?

Menschen in prekären Lebensverhältnissen sind besonders anfällig. Je weniger Zukunftsperspektiven jemand hat, umso eher neigt er zu Kriminalität. Das trifft wieder auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte besonders zu, allein schon wegen der ungewissen Bleibeperspektive. Jung, männlich, verunsichert: Das ist eine brisante Mischung, die Gewaltkriminalität begünstigt.

Und dann kommt noch das traditionell übermittelte Männlichkeitsbild hinzu?

Es lässt sich nicht verleugnen, dass Männlichkeitsnormen und kultureller Hintergrund in einem Zusammenhang stehen. Gerade bei fehlender Zukunftsperspektive wird das gefährlich: Man greift auf das zurück, was einem bleibt. Und wenn das Letzte, auf das man zurückgeworfen ist, nachdem alles andere unerreichbar wurde, ein toxischer Ehrbegriff ist, wird es problematisch.

Ganz generell: Sinkt die Hemmschwelle, ein Messer einzusetzen?

Da wird wieder der eben beschriebene Teufelskreis bedeutend. Wenn ich davon ausgehe, dass auch mein Gegenüber ein Messer hat, bin ich eher bereit, meine mitgeführte Waffe zuerst einzusetzen.

Wie lässt sich dieser Teufelskreis durchbrechen?

Wir müssen ganz früh in den Schulen anfangen, den jungen Menschen Strategien im Umgang mit Konflikten zu vermitteln. Wie erkenne ich, dass sich ein Konflikt anbahnt? Und wie kann ich einem Konflikt aus dem Weg gehen?

Viele Jugendliche und Heranwachsende haben das nie gelernt. Ursachen dafür liegen auch in der Corona-Zeit begründet, in der sie sich ihre Welt nicht physisch, sondern nur digital erschließen konnten. Ebenfalls problematisch ist, dass viele Kinder heute von ihren Eltern so überbehütet werden, dass sie nicht einmal alleine zur Schule gehen können. Wie sollen sie denn dann lernen, sich im öffentlichen Raum zu bewegen und mit Konflikten umzugehen?

Viele Städte haben mit Waffenverbotszonen auf Messergewalt reagiert. Nutzen die was?

Wenn jemand gezielt ein Messer einsetzen will, etwa um damit Terror zu verbreiten, natürlich nicht. So jemand lässt sich von keiner Verbotszone abschrecken.

In anderen Fällen aber sehr wohl: Insbesondere dort, wo viele junge Männer unter dem Einfluss von Alkohol zusammenkommen, sind Verbotszonen sinnvoll. Allerdings auch nur unter einigen Bedingungen.

Nämlich unter welchen?

Die Verbotszonen müssen klar ausgeschildert und umgrenzt sein. Es muss innerhalb der Zonen systematisch kontrolliert werden, ob das Verbot auch wirklich eingehalten wird. Und wer gegen das Verbot verstößt, muss mit klaren Konsequenzen rechnen.

Und dann lassen die jungen Männer ihre Messer zu Hause?

Es fehlt noch ausführliche Forschung zu Waffenverbotszonen. Aber es gibt durchaus Hinweise darauf, dass sie wirken und die Menschen sich in ihnen nicht mehr so stark bewaffnen. Das hat auch damit zu tun, dass sie nicht damit rechnen, in einer Waffenverbotszone auf einen anderen Bewaffneten zu treffen. Angst und Unsicherheit sinken – und damit das Bedürfnis, sich selbst schützen zu müssen.

- Gespräch mit dem Kriminologen Stefan Kersting von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen am 14. April 2025