Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Was heute wichtig ist Gewalt oder Revolution? Putin hat jetzt vier Optionen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

hier ist der kommentierte Überblick über die Themen des Tages:

WAS WAR?

Selbst in den dunkelsten Ecken dieser Welt kann ein Licht aufscheinen. Wir müssen es nur entzünden. In Syrien war die Düsternis in den vergangenen Jahren besonders groß. Zu Beginn des Bürgerkriegs dachten viele Menschen noch, sie könnten ihr Leben trotzdem weiterleben und sich irgendwie arrangieren. So auch Maya und Khaled aus Damaskus. Als aber die Kämpfe immer näher an ihr Stadtviertel heranrückten, als eine Granate neben der Schule ihres Sohnes einschlug, als die Häscher des Assad-Clans wahllos Menschen einkerkerten und Dschihadisten Zivilisten als Geiseln nahmen, da konnten sie nicht mehr. Sie rafften das Nötigste zusammen und fuhren los Richtung Norden. An jeder Straßensperre lähmte sie die Angst – bei den Kontrollen von Gotteskriegern zog Maya sich einen Schleier über, bei jenen von Regimesoldaten nahm sie ihn schnell wieder ab. Und betete um ihr Leben. Khaled rechnete jeden Augenblick damit, aus dem Bus gezogen und zum Kriegsdienst gezwungen zu werden.

Embed

Aber sie schafften es bis über die Grenze in die Türkei. Fanden Unterschlupf in Istanbul, wo schon Tausende andere Flüchtlinge mehr schlecht als recht hausten. Wollten weiter. Kamen nicht weiter. Rangen mit der Verzweiflung. Waren drauf und dran, ein Schlauchboot zu besteigen. Ließen sich von ihren deutschen Freunden am Telefon beknien, das bitte, bitte nicht zu tun; die Überfahrt ist lebensgefährlich! Warteten also weiter – bis die Freunde schließlich mithilfe eines lieben Verwandten einen Unternehmer in Süddeutschland fanden, der eine große Firma und ein noch größeres Herz besaß und dem Ingenieur Khaled einen Job in seiner Fabrik anbot. So konnten erst der Familienvater, dann seine Frau und schließlich die Kinder ganz legal in die Bundesrepublik einreisen, damals ging das noch. Heute ist mein Freund Khaled ein tüchtiger Arbeitnehmer, seine Frau Maya führt eine Eisdiele in einer schwäbischen Stadt, und die Kinder gehen in deutsche Schulen. Gelegentlich erinnern Khaled und ich uns an die dramatischen Umstände seiner Flucht und den Großmut des Unternehmers, dann brechen wir in Stoßseufzer der Erleichterung aus: Zum Glück ging damals alles gut, Alhamdulillah!

Anders lief es bei Abdurrahman. Ihn traf ich vor 15 Jahren in einem Kaff in der Sahara. Er stammte aus Gambia und hatte sich auf der Suche nach einem besseren Leben nach Libyen durchgeschlagen. Sein täglich Brot verdiente er sich, indem er Wasser aus einem Brunnen schöpfte. Zehn Stunden täglich, sechs Tage die Woche, ohne Aussicht auf Veränderung. "Unseren Lastesel" riefen ihn die Libyer feixend. Abdurrahmans Arme zitterten so stark, dass er mir kaum die Hand geben konnte. Trotzdem hatte er das Lachen nicht verlernt und pries den Tag, an dem wir uns begegnet waren: "Ich bete für dein Glück, mein Freund!" Sein Schicksal ließ mich nicht mehr los, in den folgenden Jahren telefonierten wir regelmäßig, während Libyen immer weiter im Chaos versank. Ich schickte Geld, aber es kam nie an. Irgendwann blieben Abdurrahmans Anrufe aus. Was wohl aus ihm geworden ist? Ich weiß es nicht.

Anders als bei Ahok Deng. Ihr begegnete ich in einem Dorf im Südsudan. Das kleine Mädchen litt an Unterernährung und Malaria, war entkräftet, seine Mutter fürchtete um sein Leben. Bürgerkrieg, Dürren, Überschwemmungen und Missernten hatten das Land zerrüttet und Millionen Menschen jeder Perspektive beraubt. Ich beobachtete, wie Unicef-Helfer der kleinen Ahok und vielen anderen Kindern Erdnusspaste verabreichten, wie sie ihre Mütter instruierten und ihnen Mut zusprachen. Fünf Wochen später erfuhr ich: Das Mädchen hatte sich dank der Hilfe erholt. Da habe ich mich sehr gefreut.

Ebenso wie an dem Morgen, als mir Marianne Grosspietsch voller Rührung berichtete, was Leserinnen und Leser des Tagesanbruchs geleistet hatten: Durch beträchtliche Spenden unterstützten sie ihre Hilfsorganisation in Nepal, die sich um die Opfer des Erdbebens vor gut fünf Jahren kümmert. "Sie haben mit ihrer Spende in doppelter Weise geholfen: Zum einen haben sie Hungernde mit warmen Mahlzeiten ernährt, zugleich schenkt ihre Hilfe Trost und Zuversicht."

Ich finde, so einen Satz kann man nicht zum einen Ohr hinein- und zum anderen wieder hinauslassen. Er beweist, dass jeder von uns schon mit kleinen Mitteln die Welt ein bisschen besser machen kann. Wenn wir in unserem schönen Deutschland im Garten, auf dem Balkon oder im Biergarten sitzen, dann vergessen wir ja manchmal, dass es leider viele andere Orte gibt, an denen Menschen noch nicht einmal wissen, was sie heute eigentlich essen, wo sie sicher schlafen oder wie sie ihre Kinder vor Not und Tod schützen können. Am heutigen Welttag der humanitären Hilfe könnten wir uns doch einfach mal daran erinnern und es am besten morgen und übermorgen nicht mehr vergessen. Ob als Hilfe für Bekannte, als Patenschaft für ein Kind in einem Krisengebiet oder als Spende an eine Organisation wie die Welthungerhilfe, die Ärzte ohne Grenzen oder Unicef: Schon mit 25 Euro monatlich kann jeder von uns einem anderen Menschen eine bessere Zukunft schenken. Denn selbst in dieser kritischen Corona-Zeit kann in den dunkelsten Ecken dieser Welt ein Licht aufscheinen. Wir müssen es nur entzünden.

WAS STEHT AN?

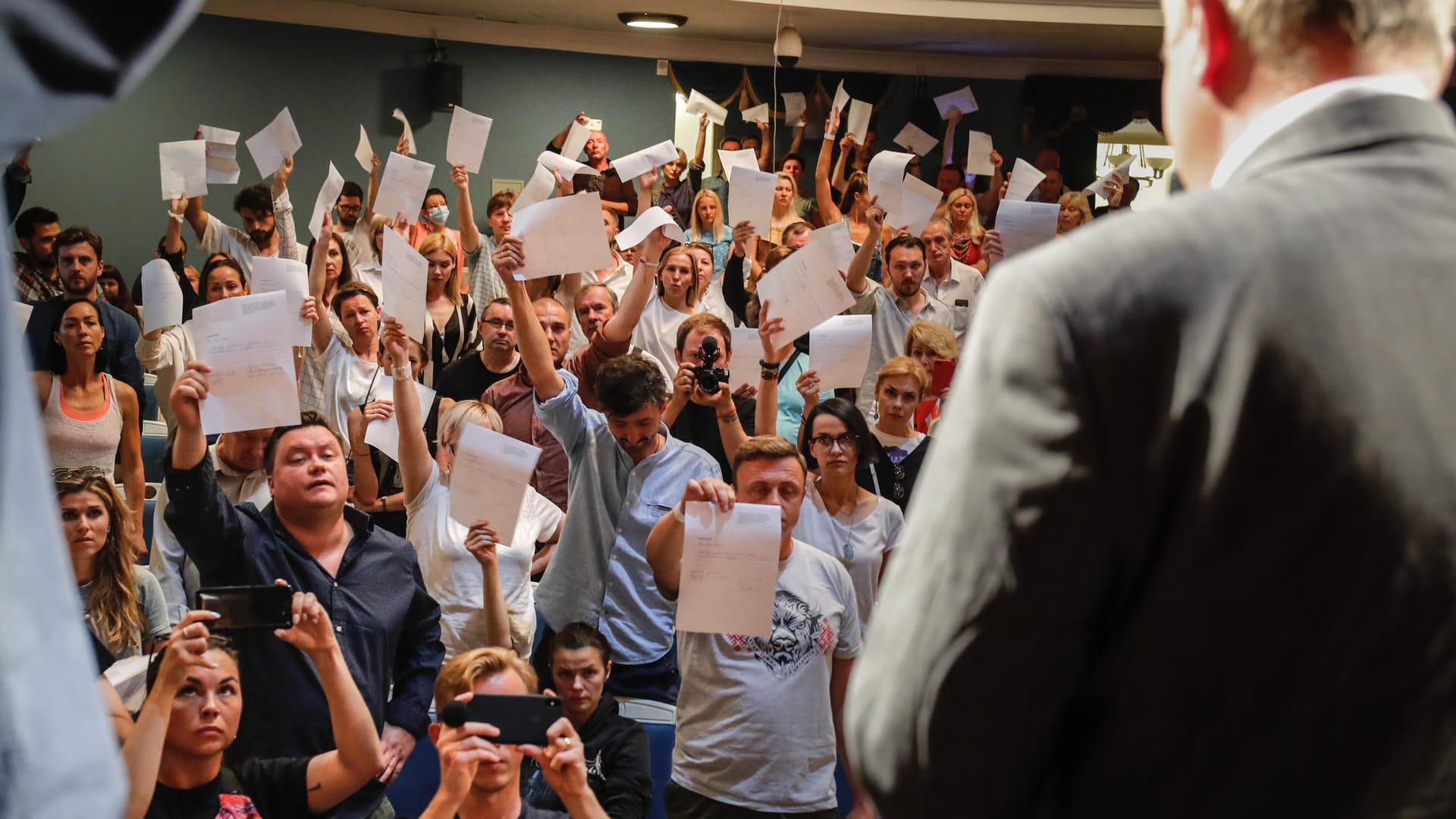

Die Krise in Belarus sorgt für hektische Betriebsamkeit auf allen diplomatischen Kanälen. Bevor sich heute Mittag die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem Video-Sondergipfel zusammenschalten, laufen die Telefonleitungen heiß. Und bei einem rufen sie alle an, sei es die Bundeskanzlerin oder Herr Macron aus Paris: An Wladimir Putins Hörmuschel führt kein Weg vorbei.

Die Kräfteverteilung auf der diplomatischen Bühne zeichnet sich in den Vorschlägen, Forderungen und Maßnahmen ab, die nun quer durch Europa ins Spiel gebracht werden. Die EU bereitet Sanktionen gegen wichtige Strippenzieher in Belarus vor. Neu wären solche Strafen nicht, die letzten waren bis 2016 in Kraft. Die Bundesregierung verlangt, der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko solle auf Gewalt verzichten, politische Gefangene freilassen und den Dialog mit den Demonstranten suchen. Ganz schön zahm, das alles. Und Putin? Warnt klipp und klar davor, sich "von außen in innere Angelegenheiten der Republik einzumischen". Übersetzt heißt das: Finger weg von Belarus, sonst krachts! Niemand hat bessere Karten beim Poker um das Schicksal Weißrusslands als Herr Putin. Aber auch für ihn ist der Einsatz hoch.

Auf der Landkarte des Kremls liegt Belarus nicht irgendwo. Grenzen nach Lettland, Litauen, Polen: dreimal Nato, dreimal EU. Lange Grenze zu den Intimfeinden in der Ukraine. Putins Armee braucht Belarus im Krisenfall als Sprungbrett nach Kaliningrad, ein isoliertes, hochgerüstetes Stück Russland inmitten von Nato-Gebiet. Strategisch bedeutsamer geht es nicht. Seit langem fordert Putin den Zusammenschluss mit Belarus – und meint damit in Wahrheit die Auslieferung. Der bedrängte Diktator Lukaschenko könnte nun einlenken. Aber was will der Kremlchef mit einer Provinz, in der das Volk den Statthalter fast schon gestürzt hat und jeden hassen wird, der ihn noch stützt? Putin will seinen Griff in Belarus stärken, nicht einen Unruheherd nach Russland importieren. Was also kann er tun? Er hat vier Optionen:

Die erste Möglichkeit: militärisch intervenieren. Russische Militärlaster ohne Kennzeichnung sind bereits auf dem Weg in Richtung Grenze gesichtet worden. Aber Belarus ist nicht die Krim oder die Ukraine. Keine russische Volksgruppe ruft nach brüderlicher Hilfe aus Moskau, man kann nicht einmal so tun. Der Aufstand der Aufrechten in Belarus hat sich weder den Beitritt zur EU auf die Fahnen geschrieben noch eine Westorientierung gefordert, die Menschen verlangen nur eines: Der Diktator muss weg! Russland ist kein ungeliebter Nachbar. Schickt Putin Soldaten an Lukaschenkos Seite, dürfte sich das schlagartig ändern.

Die zweite Möglichkeit: die Chance ergreifen, Lukaschenko durch eine weniger widerborstige Handpuppe zu ersetzen. Kann der Kreml in Minsk einen Wechsel im Diktaturapparat herbeiführen? Vielleicht. Aber damit wieder Ruhe einkehrt, müsste man der aufgewühlten Bevölkerung den Nachfolger von Moskaus Gnaden als Hoffnungsträger präsentieren. Als gewendeter Apparatschik aus Lukaschenkos Gefolge darf der Neue nicht erscheinen, sonst hören die Proteste nicht mehr auf. Hat Putin einen geeigneten Kandidaten in der Hinterhand – oder hat Lukaschenko dafür gesorgt, dass in seinem Haus keinem anderen Herrn gedient wird? Die Antwort steht noch aus.

Die dritte Möglichkeit: abwarten. Es wäre nicht das erste Mal, dass einer Demokratiebewegung nach einer Weile die Puste ausgeht und der neue Präsident doch der alte ist. Aber Putin dürfte sich auch bei dieser Option der Risiken bewusst sein: Spielt er zu lange auf Zeit, könnte er vom Sieg der Demokratiebewegung überrollt werden.

Die vierte und letzte Option in Putins Arsenal wollen wir den Menschen in Belarus am wenigsten wünschen, denn sie wird mit Blut erkauft. Gewiss, die russischen Militärkonvois zur Grenze rollen wohl erst einmal auf den Parkplatz. Falls die Situation in Belarus jedoch außer Kontrolle geraten und in Gewalt münden sollte, dürfte die Stunde der militärischen Intervention gekommen sein. Dann werden Moskaus Soldaten als Retter antreten, als Garanten neuer Ordnung nach schlimmen Tagen des Blutvergießens.

Eines aber kann der Mann, bei dem sie alle gerade anrufen, gar nicht gebrauchen: den Sieg des Bürgerprotests über den Autokraten in Mosk... Pardon, in Minsk natürlich. Denn das könnte Mode machen. Den Menschen, die Lukaschenko die Stirn bieten und dafür ihre Freiheit, Gesundheit und sogar ihr Leben riskieren, können wir einen demokratischen Neuanfang nur wünschen, aber der Mächtige im Kreml wird sich diesem Wunsch nicht anschließen. Das mag düster klingen, aber Hoffnung gibt es trotzdem. Erinnern Sie sich? In Deutschland hatten wir mal eine Mauer. Und haben gelernt, dass die Wünsche der Mächtigen nicht immer in Erfüllung gehen.

In Frankfurt beginnt heute der Prozess um die tödliche Attacke auf dem Hauptbahnhof. Ein Eritreer hatte vor gut einem Jahr eine Frau und ihren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen, das Kind wurde tödlich verletzt. Anschließend schubste er eine weitere Frau und verletzte sie erheblich. In einem vorläufigen Gutachten wurde der Mann wegen Schizophrenie für schuldunfähig erklärt. Die Staatsanwaltschaft beantragt seine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie.

Die US-Demokraten setzen ihren virtuellen Parteitag fort. Heute ist Joe Biden offiziell von seinen Parteikollegen im Rennen um das Weiße Haus als Kandidat gekürt worden. In unserem Newsblog zum US-Wahlkampf halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Unser Korrespondent Fabian Reinbold ordnet die Reden auf t-online.de für Sie ein.

Eben noch galt Markus Söder als strahlender Corona-Krisenmanager – nun rutscht er immer tiefer in das Debakel um die verbummelten Virustests von Urlaubern. Eine interne E-Mail zeigt nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung": Das bayerische Gesundheitsministerium wurde schon früher über die Probleme informiert, als es Ministerin Melanie Huml (CSU) zunächst eingeräumt hat. Heute muss Frau Huml im Gesundheitsausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen – aber es geht längst auch schon um ihren Chef.

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht seine Entscheidung über eine Organklage der AfD: Die Partei findet es ungerecht, dass die ihr nahestehende Desiderius-Erasmus-Stiftung kein staatliches Geld bekommt. Sie sieht sich deshalb in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verletzt. Ich meine: Wer am demokratischen Wettbewerb teilnehmen will, sollte sich selbst erst mal von antidemokratischen Kräften freimachen.

Der insolvente Saftladen Wirecard muss den Dax verlassen. Aufsteigen darf dafür entweder der Online-Essensladen Delivery Hero oder der Aromenhersteller Symrise.

Und wenn die Bayern heute Abend im Halbfinale der Champions League auch noch Olympique Lyon schwindelig spielen, dürfen wir uns am Sonntag im Finale auf die spannendste Partie des Jahres freuen: München gegen Paris.

WAS LESEN?

Schnelle und genaue Tests sind im Kampf gegen die Corona-Pandemie unverzichtbar. Doch die bisherige Standardmethode in Deutschland – der PCR-Test – gerät immer mehr in die Kritik, weil die Auswertung tagelang dauert. Experten fordern deshalb die Zulassung von neuen Schnelltests. Meine Kollegin Melanie Weiner erklärt Ihnen, was sich dahinter verbirgt.

Die Regierung rettet mit Milliarden Euro viele Unternehmen. Doch das Hilfsprogramm zu verlängern wäre fatal, meint unsere Wirtschaftskolumnistin Ursula Weidenfeld: Manche Firmen sollten lieber pleitegehen.

WAS AMÜSIERT MICH?

Wie war das, wie viele Leute darf man jetzt noch mal zur Geburtstagsparty, zum Gartenfest oder zum Familienumtrunk einladen?

Ich wünsche Ihnen einen solidarischen Tag.

Herzliche Grüße,

Ihr

Florian Harms

Chefredakteur t-online.de

E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de

Mit Material von dpa.

Den täglichen Newsletter von Florian Harms hier abonnieren.