Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.DDR im Schulunterricht Die Griechen, die Nazis und die SED

30 Jahre nach dem Fall der Mauer könnte man denken, dass den Schülern ein differenziertes Bild von der DDR vermittelt wird. Doch an den Lehrplänen zeigt sich noch immer die Teilung in den Köpfen.

Es ist so viel Zeit ins Land gegangen seit jenen schicksalhaften Tagen im November 1989. So viele Jahre, in denen das Land gereift ist, eine neue Generation herangewachsen ist, für die die Mauer niemals existiert hat. Gereift heißt in diesem Zusammenhang aber auch: Das Land blickt neu auf die alten Konflikte zurück, verarbeitet das damals spärlich besprochene Leid, die Enttäuschung, die Demütigung. Letzteres gilt natürlich vor allem für die Perspektive Ostdeutschlands. Man könnte sagen: endlich wird darüber gesprochen, jetzt mal so richtig, man benennt, was damals weh getan hat und es bis heute tut. Vielleicht fängt die Einheit erst jetzt, mit diesem Prozess, an.

Dazu würde auch gehören, das Thema DDR in allen Facetten im Schulunterricht zu behandeln. Die alten Griechen und ihre römischen Gegenspieler, Französische Revolution, 1848, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, dreimal Nationalsozialismus (zweimal in Geschichte und einmal in Deutsch, vielleicht mit dem "Tagebuch der Anne Frank"), mit Glück noch ein bisschen Kalter Krieg und die Zwei-plus-Vier-Verträge: So ungefähr sah der Standard-Geschichts-Lehrplan für die Sekundar- und Oberstufe an den Gymnasien, zumindest in Westdeutschland, gefühlt lange aus.

Dass dies Jahrzehnte einer Lebensrealität von Millionen Menschen in Deutschland ignorierte – geschenkt. Es sind blinde Flecken in der offiziellen geschichtlichen Bildung vieler Menschen, die zwischen, sagen wir, 1980 und 2010 zur Schule gegangen sind. Die Auswirkungen spüren wir bis heute, vielleicht heute stärker denn je, denn jetzt wird verstärkt über die Dinge geredet, die damals verschwiegen wurden.

Wer in den Achtzigerjahren zur Schule gegangen ist, war noch zu dicht dran, damals war der sozialistische Nachbarstaat die Gegenwart. Es gab keine Lehrer, die distanziert auf die Entwicklungen der vergangenen 20 Jahren hätten blicken können. Die Ideologisierung der Welt in Ost und West, in Gut und Böse, machte auch vor dem Klassenzimmer nicht Halt.

Wer wäre so gutgläubig zu denken, dass diese Sichtweise sich prompt mit dem Fall der Mauer verflüchtigt hätte? Dass Lehrer in Ost- und Westdeutschland am 10. November 1989 aufwachen und ihren Schülern empathischer über das Leben auf der jeweils anderen Seite berichten würden?

Endgültige Berechtigung fürs Schulbuch

Sich der Schwarz-Weiß-Denke zu entledigen, ist ein Prozess. Allerdings ist es ein Prozess, der sich nicht von selbst erledigt, sondern der angestoßen werden muss, der Befürworter braucht, Menschen, die bereit sind, "outside the box" zu denken. Diese Aufgabe kam nach dem Mauerfall vor allem den Politikern zu, die die Wende vorangetrieben haben. Nach der Wiedervereinigung war die DDR Geschichte – und hatte dadurch endgültig die Berechtigung erworben, in den Schulbüchern aufzutauchen.

In der Theorie war das wohl so. Wer am Ende des Stoffes für die 12. oder 13. Klasse angekommen war, ganz hinten im Geschichtsbuch, der stieß auf Einzelheiten des sozialistischen Staates. Nur: Wo immer man sich umhört unter Menschen, die zwischen 1995 und 2010 Abitur gemacht haben, vor allem in Westdeutschland, erfährt man Niederschmetterndes. Völlig unrepräsentativ, klar, aber die Erfahrungsberichte ziehen sich so durch. Die DDR wurde kaum beleuchtet. Wer Glück hatte, dem wurde von einem Unrechtsstaat berichtet, von einem insuffizienten Wirtschaftssystem und der Stasi, schließlich von der Wiedervereinigung. Wer Pech hatte, guckte "Das Leben der Anderen" und besuchte die Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen (Warum die Gedenkstätte problematisch ist, lesen Sie hier). Mehr nicht.

Im Jahr 2019, 30 Jahre nach der Wende, haben wir es also mit Millionen Menschen in (West-)Deutschland zu tun, die kaum Grundkenntnisse über diese wesentliche Episode deutscher Geschichte haben. Da muss man sich nicht wundern, weshalb so viele Menschen in Ostdeutschland sich unverstanden fühlen.

Man könnte jetzt die Hoffnung hegen, dass mit einer frischen Generation von Lehrern auch der Ansatz des Geschichtsunterrichts überdacht wird. In der Rückschau dafür Verständnis aufbringen, dass viele Lehrer in den Jahren nach der Wende selbst noch zu stark geprägt waren und zu nah dran an den Geschehnissen, um sie objektiv zu vermitteln. Nun liegt der Ball aber im Feld der Kultusministerien, die die Lehrpläne erstellen, und mit Blick darauf muss man sagen: Die deutsche Teilung ist dort noch immer deutlich sichtbar.

Während im Osten auch über individuelle Biografien, einzelne wirtschaftliche Aspekte der DDR (zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern) oder Alltag und Mentalitäten in den Fünfziger- und Siebzigerjahren (Sachsen) gesprochen wird, geht es im Westen weiterhin vor allem um die Gegenüberstellung "SED-Diktatur, Verweigerung der Menschenrechte und gesellschaftliche Unterdrückung" vs. freiheitlich-demokratische Grundordnung und plurale Gesellschaft in der Bundesrepublik (Bayern).

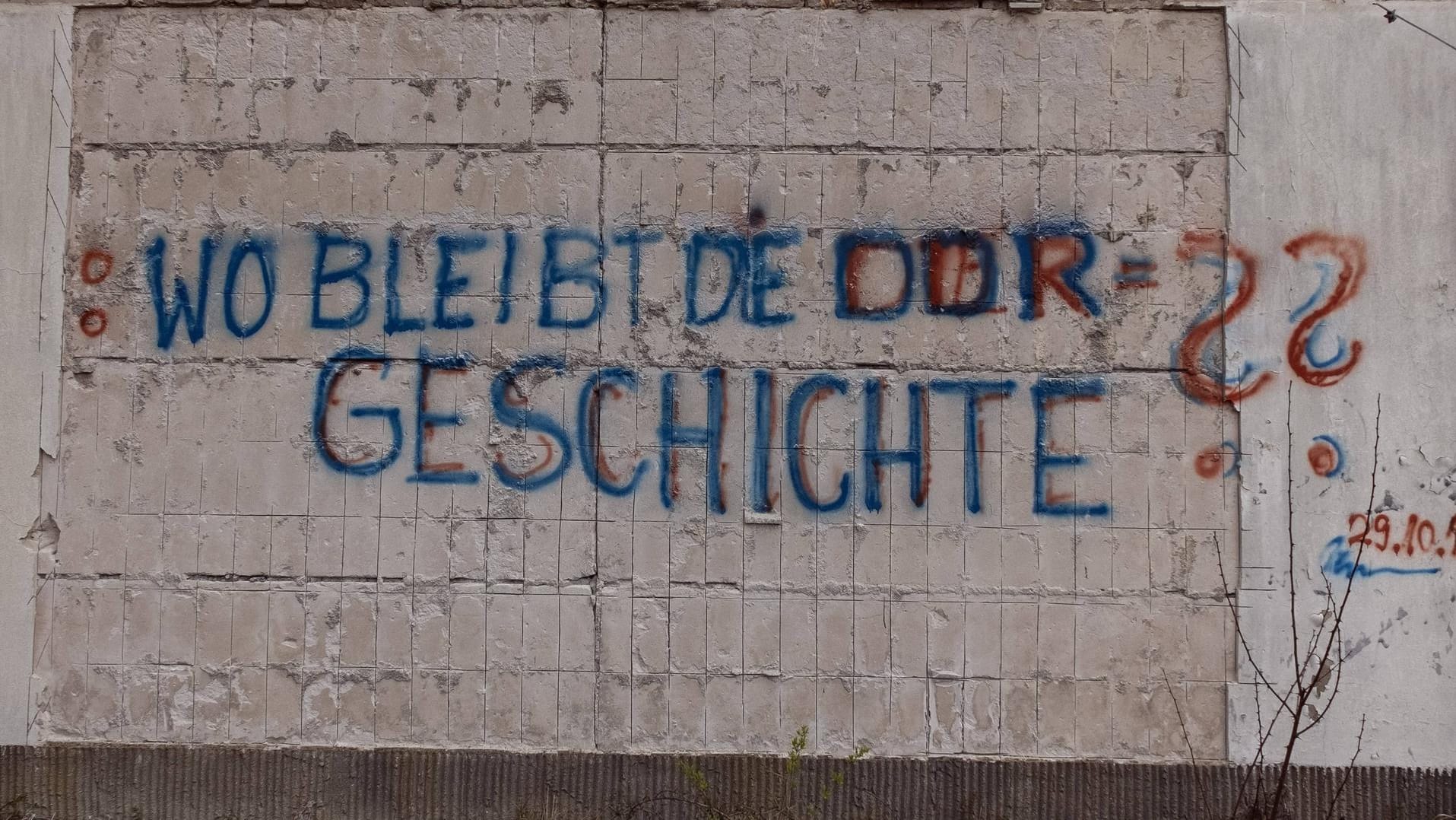

Wo bleibt das Umdenken?

Warum gelingt es in der Schule in Westdeutschland bis heute nicht, den Blick zu weiten, ohne dabei anzunehmen, man müsse die DDR lobpreisen oder begangenes Unrecht verschweigen? Warum vollzieht sich in den Planungsgremien der Kultusministerien für die Gestaltung der Lehrpläne nicht endlich ein Umdenken?

Wer hauptsächlich in solchen Kategorien denkt, sorgt dafür, dass die deutsch-deutsche Trennlinie weiter bestehen bleibt, mehr noch, als sie es logischerweise durch familiäre biografische Erfahrungen ohnehin tut. Denn innerhalb der Familien werden Unterdrückungserfahrungen, Wendefrust und Ossi-Demütigung als Geschichten und Gefühle weitergegeben, das gehört dazu. Im Westen ist es die unterschwellige Ablehnung des Ostens als sozialistisch, unterentwickelt, heutzutage rechtsradikal. Was spräche dagegen, dass die Schulen dem einen objektiveren Blickwinkel entgegensetzen und so für mehr Verständnis von Ost- und Westdeutschen untereinander einstehen?

Vielleicht ist die Antwort, dass es den Planern nicht gelingt, ihre eigenen Biografien hinter sich zu lassen und für einen empathischeren Diskurs im Unterricht zu werben. Am Desinteresse der Schüler liegt es nicht. Aus der Gedenkstätte Point Alpha an der ehemaligen innerdeutschen Grenze ist zu hören, dass viele Schüler gut vorbereitet herkommen. Wissenslücken will man hier nicht pauschalisieren – aber dafür werben, dem Thema im Unterricht mehr Raum zu geben.

Gleichzeitig spüren sie den Lehrermangel: Wo zu wenig Lehrkräfte vorhanden sind, sinkt auch die Zahl der Besuche in der Gedenkstätte. Heißt: Ein schwarz-weiß gestrickter Lehrplan, wie er im Westen oft zu finden ist, trifft auf wenig Lehrer, die in Zeit- und Personalnot das Nötigste vermitteln müssen und womöglich durch persönliche Prägung einen eigenen Standpunkt vertreten.

- Innerdeutsche Grenze: "Wir sahen Stacheldraht und dachten: Das muss der Westen sein"

- Friedliche Revolution: Als sich eine Kleinstadt gegen die SED erhob

- Flucht aus der DDR: "Man sieht das Monstrum und denkt, wie kommt man da rüber"

Nur im Einzelfall, mit besonders engagierten Lehrern, ergibt sich eine genauere Debatte über das, was die DDR war. Und dabei geht es nicht darum, sie schönzureden, sondern genauer hinzusehen, was das Leben dort ausgemacht hat. Tut man das nicht, geht die Erinnerung an die Alltagskultur der DDR endgültig verloren, weil sie nicht hinübergerettet wird in die heutige Zeit, in das gemeinsame Deutschland. Es ist wie eine Identität, von der ein Teil einfach abgekappt wird. Unklar, wie das Versäumte der vergangenen Jahrzehnte aufgefangen werden kann, aber wenn man sich darum nicht bemüht, werden die Wendeenttäuschungen noch sehr, sehr lange anhalten.