Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

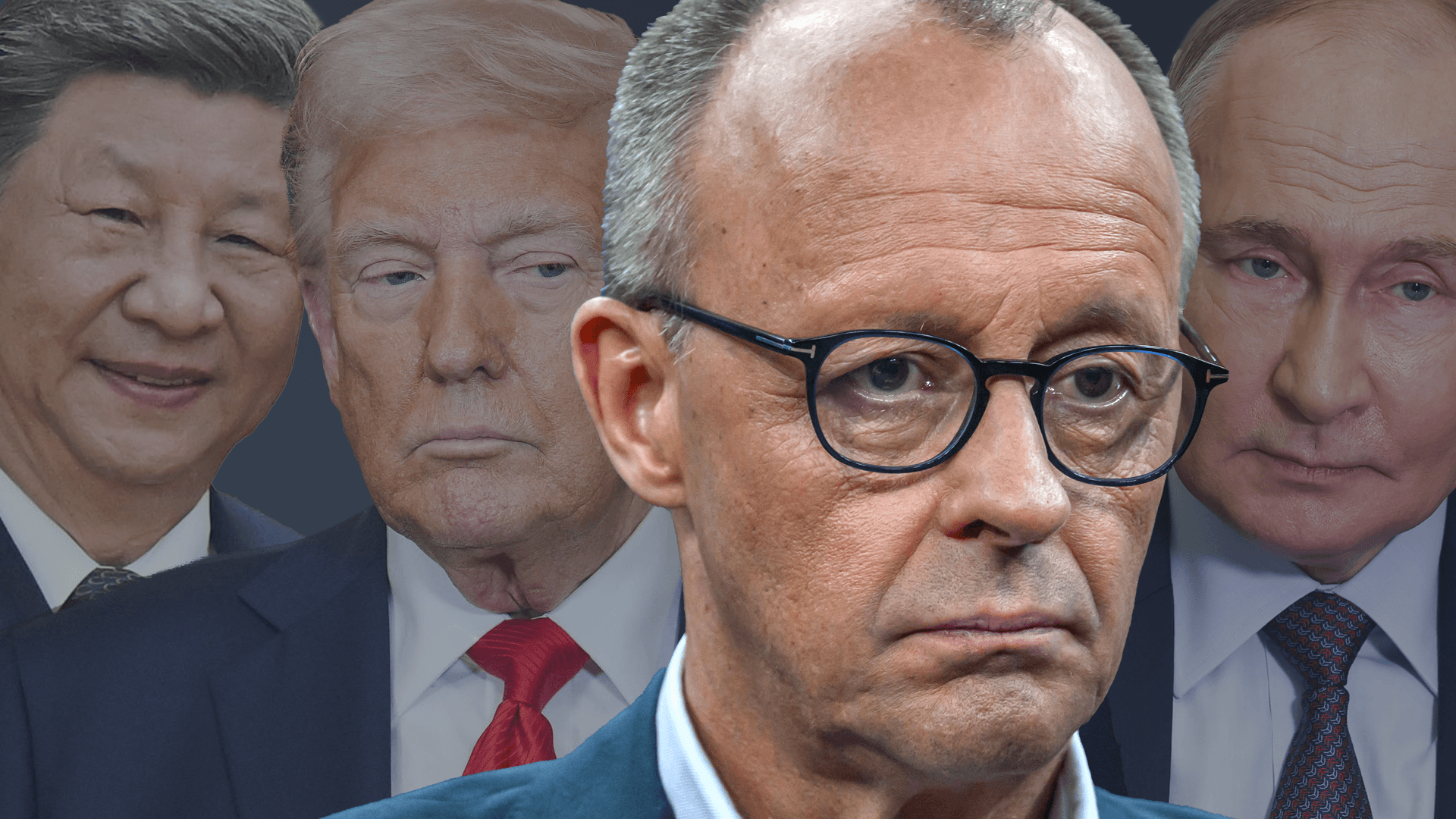

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Merz und SPD ringen um Außenpolitik Ein Sturm zieht auf

Nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag hoffen Union und SPD vor allem auf die Zustimmung der SPD-Basis. Doch schon vor Beginn der Koalition gibt es Uneinigkeit – auch im Feld der Außenpolitik.

Eigentlich will Friedrich Merz Bundeskanzler werden. Der Weg dahin ist steinig, die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD waren schwierig, drohten sogar zu scheitern. Die letzte größere Hürde ist die SPD-Basis. Sie muss nun bis Ende des Monats darüber entscheiden, ob die Sozialdemokraten den Koalitionsvertrag, und somit auch ein Regierungsbündnis mit der Union, akzeptieren.

Zwar konnten sich die Koalitionäre in grundlegenden Fragen auf einen Kurs einigen. Wo es zwischen Union und SPD Uneinigkeiten gibt, bleibt der Koalitionsvertrag vage. Das trifft auch auf den Bereich der Außenpolitik zu.

Koalition formuliert ambitionierte Ziele

Spricht man dieser Tage mit CDU-Politikern im politischen Berlin, sticht eine Botschaft heraus: Mit den Sozialdemokraten gibt es zwar größere Gemeinsamkeiten, außen- und sicherheitspolitisch hätte es dagegen mit den Grünen besser gepasst.

Grundlegend verspricht die wahrscheinliche künftige Bundesregierung außenpolitische Geschlossenheit. Der Koalitionsvertrag formuliert ambitionierte Ziele: Es geht um die Unterstützung der Ukraine, geopolitische Resilienz oder Abschreckung gegenüber Autokratien.

Die Grundprinzipien der deutschen Außenpolitik sollen also in den kommenden vier Jahren wie folgt aussehen: klare Positionierung gegenüber Russland, vorsichtige Schwächung der Abhängigkeit von China – dem sogenannten "De-Risking" – und eine Stärkung der Rolle Europas. Doch wie realistisch ist dieser Kurs?

Unterstützung der Ukraine, Härte gegenüber Putin

Der Ton gegenüber Russland fällt bei den künftigen Koalitionären so scharf aus wie selten zuvor. Dort heißt es, die größte und direkteste Bedrohung gehe "von Russland aus", und das "Machtstreben von Wladimir Putin" richte sich gezielt gegen die regelbasierte internationale Ordnung. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine wird als "brutal und völkerrechtswidrig" verurteilt. Die Ukraine sei als "starker, demokratischer und souveräner Staat" von zentraler Bedeutung für Deutschlands eigene Sicherheit. Entsprechend kündigt die Koalition an, die militärische, zivile und politische Unterstützung "substanziell zu stärken und zuverlässig fortzusetzen".

Konkrete Maßnahmen nennen Union und SPD allerdings nicht. Während die Diagnose eindeutig ist, sind die Konsequenzen strittig – wie etwa die Auseinandersetzung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern zeigt.

CDU-Chef Merz äußerte sich am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga" offen für eine Lieferung. Er betonte, dies bedeute nicht, dass Deutschland selbst in den Krieg eingreife, sondern dass "wir die ukrainische Armee mit solchen Waffen ausrüsten". Voraussetzung sei eine internationale Abstimmung.

Für große Teile der SPD ist die Taurus-Lieferung ein rotes Tuch. Einerseits fürchten die Sozialdemokraten eine Eskalation des Krieges, obwohl die meisten Militärexperten dem widersprechen. Andererseits handelt es sich um den modernsten deutschen Marschflugkörper, ein neueres Modell ist noch nicht in Sicht. Deshalb gibt es eine zentrale Befürchtung: Wenn Russland die Funktionsweise des Taurus kennt, schwächt das auch Deutschlands Sicherheit.

Deshalb widersprach Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dem CDU-Chef. Er habe sich "nie" für eine Lieferung ausgesprochen. Zwar räumte er ein, dass es gute Gründe für die Lieferung gebe, betonte aber ebenso: "Es gibt gute Argumente für, aber auch viele gute Argumente dagegen." Einige dieser Argumente seien so sensibel, dass "nur ein Teil davon […] öffentlich diskutiert werden" könne. Er kenne keinen europäischen Partner, der über ein vergleichbares Waffensystem verfüge: "Von daher ist das mit der Abstimmung auch so eine Sache."

Doppelstrategie im Umgang mit China

Dabei galt Pistorius, wahrscheinlich auch der künftige Verteidigungsminister, als Hoffnungsträger der Union. Schließlich hatte sich der 65-Jährige zusammen mit der noch amtierenden Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in der Ampelregierung für eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine eingesetzt.

Vergleichsweise zurückhaltend sind die Sozialdemokraten auch mit Blick auf China – und das bestimmt auch den Ton des Koalitionsvertrags. Die künftige Bundesregierung kündigt an, die deutsche China-Strategie "nach dem Prinzip des 'De-Risking'" zu überarbeiten. Ziel ist, wirtschaftliche Abhängigkeiten abzubauen, ohne die Beziehungen zu gefährden. Ein neu eingesetztes Expertengremium soll Risiken und Verwundbarkeiten regelmäßig bewerten. Zudem plant die Koalition schärfere Investitionskontrollen, vor allem bei kritischer Infrastruktur.

Die Haltung gegenüber Peking folgt einer Sicherheitslogik, die wirtschaftliche Interessen schützt – ohne dabei explizit auf die Menschenrechtslage oder geopolitische Spannungen, etwa um Taiwan, einzugehen. Dies zeigt: Die Außenpolitik soll künftig interessengeleiteter werden und weniger wertebasiert – für den letzteren Ansatz stand Baerbock als Außenministerin.

Trump schafft Unsicherheit

Große Handlungsspielräume werden die Koalitionäre wahrscheinlich nicht haben. Denn US-Präsident Donald Trump stellt die transatlantische Partnerschaft infrage. Diese Unsicherheit in Bezug auf die USA dominiert auch den Koalitionsvertrag. Schließlich können Deutschland und die Europäische Union nicht gleichzeitig politische Konflikte mit den USA, China und Russland führen.

Die transatlantische Partnerschaft sei zwar ein "zentraler Pfeiler deutscher und europäischer Außen- und Sicherheitspolitik", heißt es im Koalitionsvertrag. Auch die Rolle der Nato wird mehrfach hervorgehoben, Deutschland werde seine Verpflichtungen erfüllen und die gemeinsame Abschreckung mittragen.

Doch im Hintergrund lauert die Unsicherheit, ob die USA im Ernstfall Deutschland und Europa militärisch schützen wollen. Die Koalition kündigt deshalb an, "die europäische Handlungsfähigkeit zu stärken", um auch auf eigene sicherheitspolitische Beine gestellt zu sein, falls sich die USA unter Trump erneut außenpolitisch abkoppeln.

CDU und SPD setzen damit auch hier auf eine doppelte Strategie: enge Bindung an Washington, solange es politisch trägt – aber Aufbau robuster europäischer Strukturen für den Ernstfall. Eine "vernetzte Sicherheit" soll verhindern, dass Europa erneut überrascht wird, wenn sich das Machtzentrum jenseits des Atlantiks weiterhin neu orientiert.

Europa als zentrale Säule für deutsche Außenpolitik

Deshalb möchten Union und SPD zunächst einen klaren Fokus auf die Europapolitik setzen. Die Koalition will die "strategische Souveränität Europas insbesondere in der Sicherheits-, Energie- und Rohstoffpolitik" stärken.

Merz kündige bereits an, sich vom noch geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) absetzen zu wollen – der in seiner Sicht in den diplomatischen Beziehungen zu Frankreich und Polen nicht immer eine glückliche Hand hatte. Das möchte die künftige Regierung ändern.

Im Koalitionsvertrag heißt es: Deutschland wolle sich zudem "als verlässlicher Partner in Europa" positionieren und die EU-Außenpolitik effektiver machen. Doch ob aus dem Anspruch auch tatsächliche Handlungsfähigkeit erwächst, wird sich nicht allein in Berlin entscheiden – sondern auch in Brüssel, Paris, Warschau oder Budapest.

Zumindest die CDU wird in der Bundesregierung wahrscheinlich die Möglichkeit haben, den außenpolitischen Fokus auf Europa diplomatisch zu gestalten. Denn neben dem Kanzleramt wird die Partei auch das Auswärtige Amt besetzen, mit dem CDU-Politiker Johann Wadephul, heißt es im politischen Berlin. Wer noch als künftiger Außenminister infrage kommt, lesen Sie hier.

Doch auch auf der europäischen Ebene droht Ungemach. Die EU wird darum ringen, Entscheidungen im Rat der Staats- und Regierungschefs per Mehrheitsabstimmungen treffen zu können. Doch Länder wie Ungarn sprechen sich dagegen aus. Hinzu kommt, dass Merz die Rückführung von Migranten an der deutschen Grenze in Absprache mit den deutschen Nachbarländern durchsetzen möchte – ein Kernthema der Union. Aber Länder wie Polen oder Österreich lehnen dies ab – ein Dilemma für Merz, welches er auf dem diplomatischen Weg zu lösen gedenkt. Denn nationale Alleingänge würde wiederum die SPD nicht akzeptieren.

Deshalb möchte Merz nach der Kanzlerwahl zu Treffen nach Frankreich, Großbritannien und Polen reisen und erst danach zu Trump nach Washington. Der künftige deutsche Außenminister wird wahrscheinlich auch zunächst zu Antrittsbesuchen in Europa reisen, heißt es im politischen Berlin. Diese Treffen in den ersten Monaten werden den künftigen Ton in der deutschen Außenpolitik setzen.

- zeit.de: Jens Spahn empfiehlt anderen Umgang mit der AfD

- deutschlandfunk.de: Was im Koalitionsvertrag von Union und SPD fehlt

- tagesschau.de: Was planen Union und SPD für die Verteidigung?

- zdf.de: Koalitionsvertrag: Wer sich wo durchgesetzt hat

- faz.net: Deutsche Außenpolitik mit einer Stimme

- zeit.de: CDU-Politiker unterstützen Spahns Vorschlag für anderen Umgang mit AfD

- Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD: "Verantwortung für Deutschland"

- Eigene Recherche

Quellen anzeigen