Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

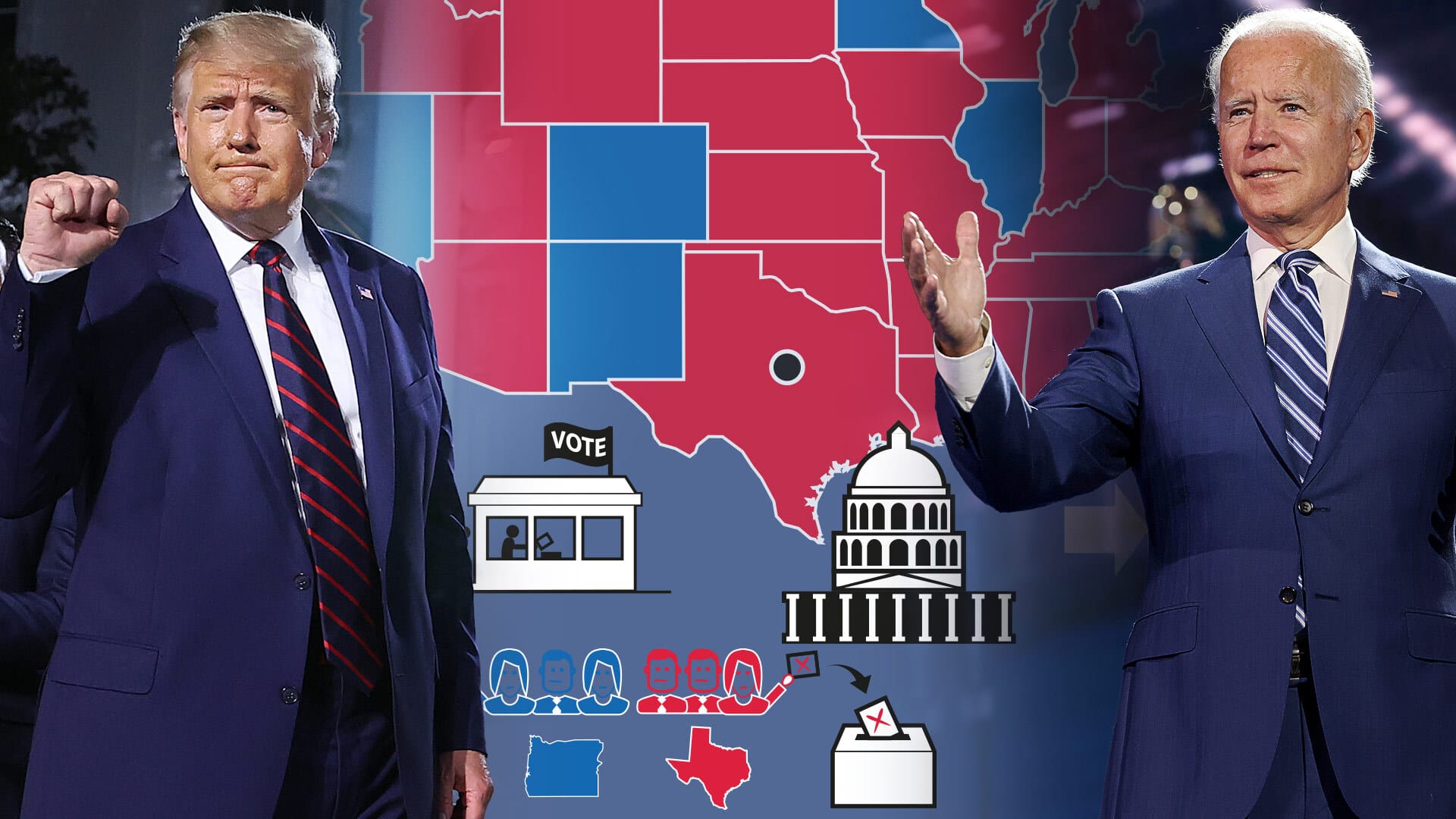

Zum journalistischen Leitbild von t-online.t-online erklärt die US-Wahl So brutal kann das US-Wahlsystem sein

Bei der US-Präsidentschaftswahl bestimmen die Amerikaner ihren Präsidenten – sollte man meinen. Doch strenggenommen wählen sie ihn gar nicht direkt. Das hat weitreichende Folgen.

Dass bei der Präsidentschaftswahl nicht immer derjenige mit den meisten Stimmen gewinnt, hat Hillary Clinton auf besonders schmerzhafte Art erfahren. Völlig überraschend hatte die Demokratin 2016 gegen den skandalumwitterten Immobilienmagnaten und Außenseiter Donald Trump verloren. Und das, obwohl fast 2,9 Millionen Amerikaner mehr für sie als für ihn gestimmt hatten. Das machte die Sache für Clinton richtig bitter.

Der Fall zeigt die Besonderheit des amerikanischen Wahlsystems: Der Präsident wird nämlich gar nicht direkt vom Volk gewählt. Wer die sogenannte Popular Vote gewinnt, also die meisten Stimmen in den USA insgesamt bekommt, wird zwar interessiert beobachtet. Doch eigentlich ist es völlig unerheblich.

Entscheidend ist das Electoral College

Präsident wird nämlich derjenige, der die meisten Wahlmänner und -frauen hinter sich versammelt – also die Mehrheit im sogenannten Electoral College besitzt, dem Wahlmännergremium. Jeder der 50 Bundesstaaten und die Hauptstadt Washington D. C. dürfen eine bestimmte Zahl von Wahlmännern in dieses Gremium entsenden. Wie viele das sind, orientiert sich grob an der Bevölkerungszahl: So viele Sitze ein Staat im Kongress hat, so viele Elektoren bekommt er. Dünn besiedelte Staaten wie Alaska schicken drei Wahlmänner, Florida hingegen 29.

In den meisten Bundesstaaten gilt dafür das Prinzip: der Sieger bekommt alle Wahlmännerstimmen – the winner takes it all. Der Kandidat, der also etwa in Florida die meisten Wählerstimmen bekommt, erhält die Unterstützung aller 29 Wahlmänner aus Florida – selbst wenn er dort nur äußerst knapp gewonnen hat. Einzig in den Staaten Maine und Nebraska werden die Wahlmänner nach einem komplizierten Schlüssel auf die zwei Kandidaten aufgeteilt.

Auf diese Weise werden am Wahltermin insgesamt 538 Wahlmänner in das Electoral College gewählt. Präsident wird, wer mehr als die Hälfte der Wahlmänner hinter sich versammelt – also mindestens 270. Falls es zu einem Patt kommt, beide Kandidaten also 269 Wahlmänner haben, muss das US-Repräsentantenhaus den Präsidenten wählen. Das ist jedoch bisher nur einmal vorgekommen, im Jahr 1824. John Quincy Adams wurde damals Präsident.

Ein hoch umstrittenes, ungewöhnliches Gremium

Das Electoral College ist ein sehr ungewöhnliches Gremium. Es tritt faktisch nie an einem Ort zusammen. Einzig die Wahlmänner eines jeden Bundesstaates treffen sich zu einem bestimmten Termin nach der Abstimmung in ihren Hauptstädten. Dort unterzeichnen und beglaubigen sie ihre Wahl auf einer Liste und übersenden sie versiegelt nach Washington, an den Senatspräsidenten, der in den USA zugleich Vizepräsident ist.

Das Electoral College ist zugleich hoch umstritten für die Ergebnisse, die es produziert. Aber auch für die Auswirkungen auf die politische Kultur der USA. Im Jahr 2016 führte das US-Wahlsystem dazu, dass Donald Trump mit 306 Wahlmännerstimmen Hillary Clinton mit 232 klar übertraf – obwohl sie die Popular Votes ja deutlich gewonnen hatte. Das war in der Geschichte der USA schon vier weitere Male so, etwa auch bei der Wahl zwischen Al Gore und George W. Bush im Jahr 2000.

Interessieren Sie sich für die US-Wahl? Washington-Korrespondent Fabian Reinbold schreibt über den Wahlkampf, seine Arbeit im Weißen Haus und seine Eindrücke aus den USA unter Donald Trump einen Newsletter. die dann einmal pro Woche direkt in Ihrem Postfach landet.

Weil ein Kandidat ohne Mehrheit in der Bevölkerung Präsident werden kann, wird dem Wahlsystem von Kritikern ein Demokratiedefizit attestiert. Das wird verstärkt durch den Umstand, dass durch das Winner-takes-all-Verfahren in fast allen Bundesstaaten Stimmen für den letztlich unterlegenen Kandidaten am Ende absolut keinen Einfluss mehr haben.

Erbitterter Kampf um die Swing States

Verteidiger des Electoral Colleges argumentieren hingegen, es trage dem föderalen Charakter der USA Rechnung und führe dazu, dass auch bevölkerungsarme Staaten ein Wort mitzureden hätten. Zudem produziere es eindeutige und klare Mehrheitsverhältnisse.

Was das Wahlsystem jedoch auch produziert, ist ein erbitterter Kampf um die sogenannten Swing States oder Battleground States. So werden die Staaten bezeichnet, in denen es keine traditionelle, klare Mehrheit entweder für die Republikaner oder die Demokraten gibt. Das Rennen in den Swing States ist für beide Parteien immer mehr oder weniger offen. Und das führt dazu, dass beide Parteien auch ihren Wahlkampf auf diese wenigen Staaten konzentrieren statt auf jene Staaten, bei denen vorab feststeht, dass sie in der Mehrheit für die Demokraten (etwa Kalifornien) oder die Republikaner (etwa Kansas) stimmen.

Donald Trump und Joe Biden werden sich deshalb bis zur Wahl am 3. November also sehr viel mehr um die Sorgen im kleinen Swing State Wisconsin (5,8 Millionen Einwohner) bemühen als um jene der knapp 40 Millionen Kalifornier.

- Eigene Recherchen

- Die Verfassung der Vereinigten Staaten (PDF)

- EDSITEment: A Defense of the Electoral College

- USA in brief: Elections (PDF)

- USA.gov: Overview of the Presidential Election Process

- "New York Times": Presidential Election Results: Donald J. Trump Wins

Quellen anzeigen