Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Drei Lehren Die hohe Inflation muss uns Sorgen bereiten

Entgegen allen Erwartungen steigen die Verbraucherpreise in Deutschland weiter rasant. Diese Entwicklung birgt Gefahren – und führt zu drei Schlüssen.

Es ist noch nicht lange her, da blickte die überwiegende Mehrheit der Ökonomen gelassen auf die Inflation. Vor knapp einem Jahr prognostizierten die Konjunkturexperten der wichtigsten deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gemeinschaftlich:

Die Preise würden in der zweiten Jahreshälfte 2021 zwar stärker steigen, die Inflation temporär die "Drei-Prozent-Marke erreichen". Im neuen Jahr 2022 jedoch, so die damalige Schätzung von Ifo, DIW und Co., klängen "die Sondereffekte" der Mehrwertsteuersenkung wieder ab, sodass die Teuerungsrate auf 1,7 Prozent sinke.

Alles halb so wild also, das Jahresende wird etwas angespannter, danach ist wieder alles beim Alten. (Der Autor dieses Textes, seines Zeichens selbst studierter Volkswirt, war übrigens noch im vergangenen Sommer ähnlicher Meinung.)

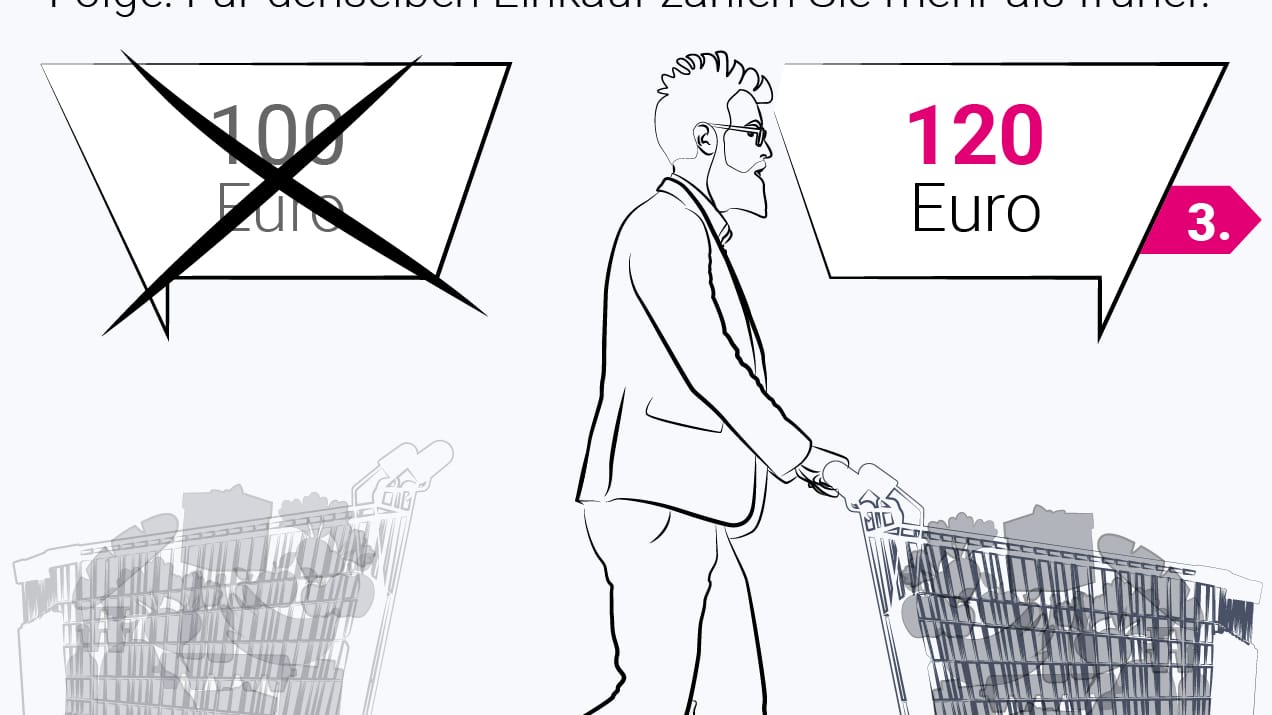

Inzwischen ist klar: Aus dem Ende mit Schrecken droht gerade ein Schrecken ohne Ende zu werden. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, ging die Teuerung im Januar im Vergleich zum Dezember kaum merklich zurück. Vom schnellsten Preisanstieg seit 1992, einer Inflationsrate von 5,3 Prozent in der Weihnachtszeit, sind wir mit einem aktuellen Monatswert von 4,9 Prozent nur geringfügig entfernt. Wichtigster Grund dafür sind die weiter hohen Energiepreise, mehr dazu lesen Sie hier.

Volkswirte waren nie Hellseher – und sind es bis heute nicht

Von den drei Prozent in der Spitze ist folglich nirgends mehr die Rede. Und von den einst angepeilten 1,7 Prozent für das laufende Jahr schon gar nicht. Diese Entwicklung muss uns Sorgen bereiten und lässt drei Schlüsse zu.

Erstens: Ökonomen sind keine Hellseher und die Ökonomik ist keine Naturwissenschaft. So sehr sich insbesondere neoklassisch geprägte Volkswirte bemühen, mit Zahlen, Nachkommastellen und mathematischen Formeln zu jonglieren, um wie ihre Kollegen in der Biologie die Naturgesetze der Wirtschaft zu beschreiben – am Ende bleibt ihr Fachgebiet doch vor allem eines: eine Sozialwissenschaft, die im hohen Maße abhängig ist vom menschlichen Verhalten und geprägt von Annahmen über äußere Einflüsse.

Im vergangenen Jahr stellten sich diese als falsch heraus. Das Virus brachte die globalen Lieferketten auf der Angebotsseite länger durcheinander, die weltweite Nachfrage nach Energie war weit größer als ursprünglich geschätzt. Beide Faktoren sorgen jetzt dafür, dass die Preise immer schneller steigen.

Wie schick eine Berechnung deshalb auch anmuten mag, am Ende kommt es – gerade in turbulenten Zeiten wie diesen – oft anders, als man denkt. Und der eine oder andere deutsche Experte wäre gut beraten, das zuzugeben, so wie unlängst US-Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman.

Wir sollten uns an steigende Preise gewöhnen

Zweitens: Die Inflationsraten werden wahrscheinlich noch eine Weile oben bleiben – und wir tun gut daran, uns nach mehr als zehn Jahren ohne steigende Preise wieder an sie zu gewöhnen. Denn auch nach Corona sind die Aufgaben, die vor uns liegen, gewaltig und vor allem: gewaltig teuer. Nehmen die Staaten den Kampf gegen die Klimakrise ernst, werden sie nicht umhinkommen, weiterhin viel Geld auszugeben. Für Windräder, Stromtrassen, Ladesäulen, für den geförderten Umbau einer ganzen Welt auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Zudem zeichnet sich angesichts der hohen Teuerungsraten schon jetzt ab, dass viele Gewerkschaften im laufenden Jahr einen Lohnausgleich für die steigenden Preise haben wollen. Bis Ende des Jahres stehen Tarifabschlüsse für rund zehn Millionen Beschäftigte in Deutschland an. Unlängst trommelte bereits die IG Metall für steigende Reallöhne. Die gefürchtete Lohn-Preis-Spirale, in der steigende Preise höhere Gehälter rechtfertigen und umgekehrt, droht sich endgültig in Bewegung zu setzen.

Für den einfachen Bürger heißt das: Er muss entweder seinerseits mehr Lohn herausschlagen – oder sich anpassen und an dem sparen, was besonders teuer ist und noch teurer wird. Etwa am Autofahren, am Fliegen oder beim Heizen, zum Beispiel, indem er einmalig in eine moderne Heizung investiert, um so seine langfristigen Ausgaben zu drücken.

Die EZB muss eingreifen – und zwar bald

Drittens: Die Europäische Zentralbank muss ihre Geldpolitik straffen, den Kauf von Staatsanleihen zurückfahren und den Leitzins spürbar anheben. Nur wenn die Geldschwemme endet und Kredite mittelfristig wieder teurer werden, besteht noch die Chance, dass die Inflation wirklich wieder auf ein ökonomisch vertretbares Normalmaß von zwei Prozent pro Jahr sinkt.

Leicht wird das nicht, das zeigt sich schon jetzt. Nicht nur die EZB, auch ihr US-Pendant, die Federal Reserve Bank (Fed), sucht noch immer nach dem richtigen Kurs, dem rechten Zeitpunkt für diesen Schritt. Ein Grund dafür dürfte auch der indirekte Druck der Politik sein, von dem sich die Zentralbanken eigentlich unabhängig machen sollen – und der absehbar sogar noch zunehmen dürfte. Denn ob der erwartbar zusätzlichen neuen Schulden wünschen sich die Finanzminister der Eurozone, insbesondere jene im Süden des Kontinents, nichts lieber als dauerhaft niedrige Zinsen, die es ihnen erlauben, ihre Ausgaben billig auf Pump zu finanzieren.

Sicher, die Gefahr, durch eine zu frühe Anhebung der Zinsen die Konjunktur abzuwürgen, ist real. Gerade jetzt, da sich in Deutschland eine Rezession abzeichnet, wäre ein abruptes Ende billigen Geldes mit großer Wahrscheinlichkeit Gift für die Wirtschaft, die sich noch immer aus der Corona-Krise kämpfen muss.

Spätestens ab der Jahresmitte jedoch, wenn die Pandemie zur Endemie geworden ist, wenn wir den Krisenmodus hinter uns lassen können, braucht es ein beherztes Eingreifen der EZB. Die Zinsen sollten besser noch dieses Jahr als erst im nächsten steigen – damit die Preisanstiege nicht außer Kontrolle geraten.