Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

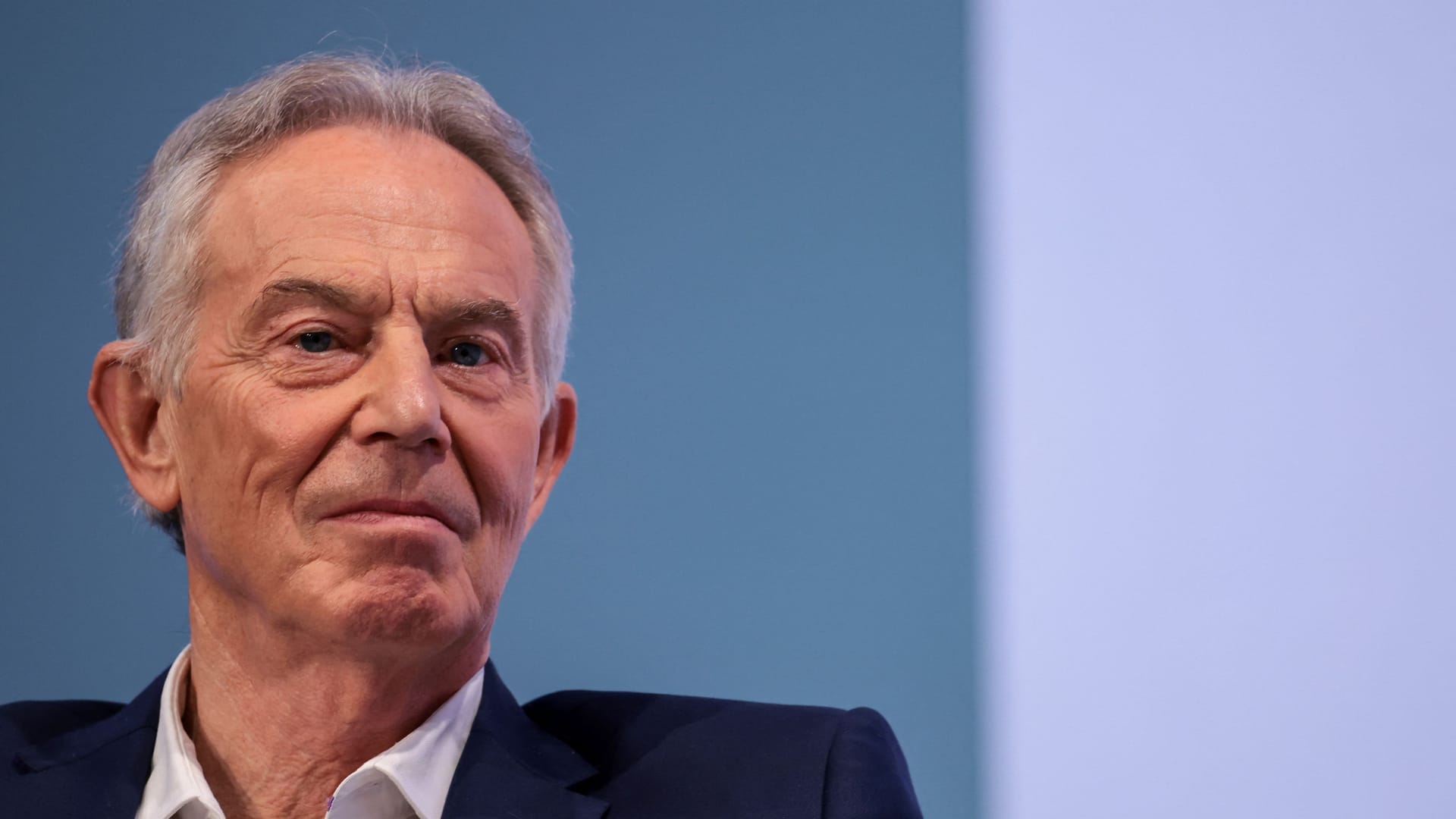

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Ex-Premier Tony Blair "Trump verspricht sie ihnen"

Europa ist bedroht – von außen üben Putin und Trump Druck aus, im Inneren gewinnen Populisten an Zustimmung. Die Lage sei dramatisch, warnt der britische Ex-Premier Tony Blair. Im Interview erklärt er, was nun zu tun ist.

Die westlich geprägte Weltordnung bröckelt, seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus gelten auch innerhalb des transatlantischen Bündnisses alte Gewissheiten nicht mehr. Zugleich erstarken nach den USA auch in Deutschland und Europa Populisten und streben nach der Macht. Wie konnte das passieren?

Tony Blair hat eine Antwort auf diese Frage; zugleich bietet der frühere Premierminister Großbritanniens und Nordirlands, der seine Nation so lange wie wenige seiner Vorgänger regiert hat, auch Vorschläge zur Lösung der zahlreichen Krisen. Wozu Blair rät, dessen Buch "On Leadership. Über die Kunst des guten Führens" kürzlich erschienen ist, lesen Sie im t-online-Gespräch.

t-online: Tony Blair, aggressive Staaten wie Russland schleifen die liberale Weltordnung, während die Klimakrise sich verschärft und Donald Trump seine "America First"-Politik exekutiert. Haben die Staaten Europas die politischen Führungspersönlichkeiten, um diese Herausforderungen zu bewältigen?

Tony Blair: Die Staats- und Regierungschefs haben es mit existenziellen Bedrohungen unserer Gesellschaften zu tun. Sie erfordern Tatkraft und Entschlussfreudigkeit. Die öffentliche Wahrnehmung einer starken Führungspersönlichkeit hängt davon ab, wer in der Lage ist, Veränderungen durchzusetzen.

Wozu raten Sie konkret?

Wir erleben gerade eine vollkommen neue politische Ära. Während meiner Zeit als Premierminister wollten die Menschen, dass Großbritannien innerhalb des Systems reformiert wird, darauf haben wir mit zahlreichen Veränderungen reagiert. Auch heute wollen viele Europäer, dass sich die Politik ändert – aber etwas Entscheidendes ist anders: Jetzt verlangen viele Leute, dass das System an sich ersetzt oder gar gestürzt wird.

Zur Person

Sir Anthony "Tony" Blair, geboren 1953 in Edinburgh, war von 1994 bis 2007 Vorsitzender der britischen Labour Party. Als Premierminister regierte er Großbritannien und Nordirland von 1997 bis 2007 und setzte im Rahmen von "New Labour" umfassende Reformen in Gang, unter anderem im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie der Bekämpfung der Kriminalität. 1998 schloss Blair das Karfreitagsabkommen für einen Frieden in Nordirland mit ab. Während seiner Regierungszeit beteiligte sich das Vereinigte Königreich an der völkerrechtlich umstrittenen US-Invasion des Irak 2003. Im Jahr 2017 gründete Blair das Institute for Global Change in London, das er seitdem leitet. Das Institut berät global politische Führer in Fragen von Strategie, Politik und Umsetzung. Kürzlich ist Blairs Buch "On Leadership. Über die Kunst des guten Führens" erschienen.

Woher kommt diese radikale Haltung?

Der Staat ist in vielen westlichen Ländern zu einem Koloss mutiert, aber viel zu ineffektiv. Er ist nicht in der Lage, Probleme wie die irreguläre Einwanderung, die verfallende Infrastruktur oder das marode Gesundheitssystem schnell zu lösen. Das frustriert viele Bürger und nährt den Wunsch nach radikalen Veränderungen.

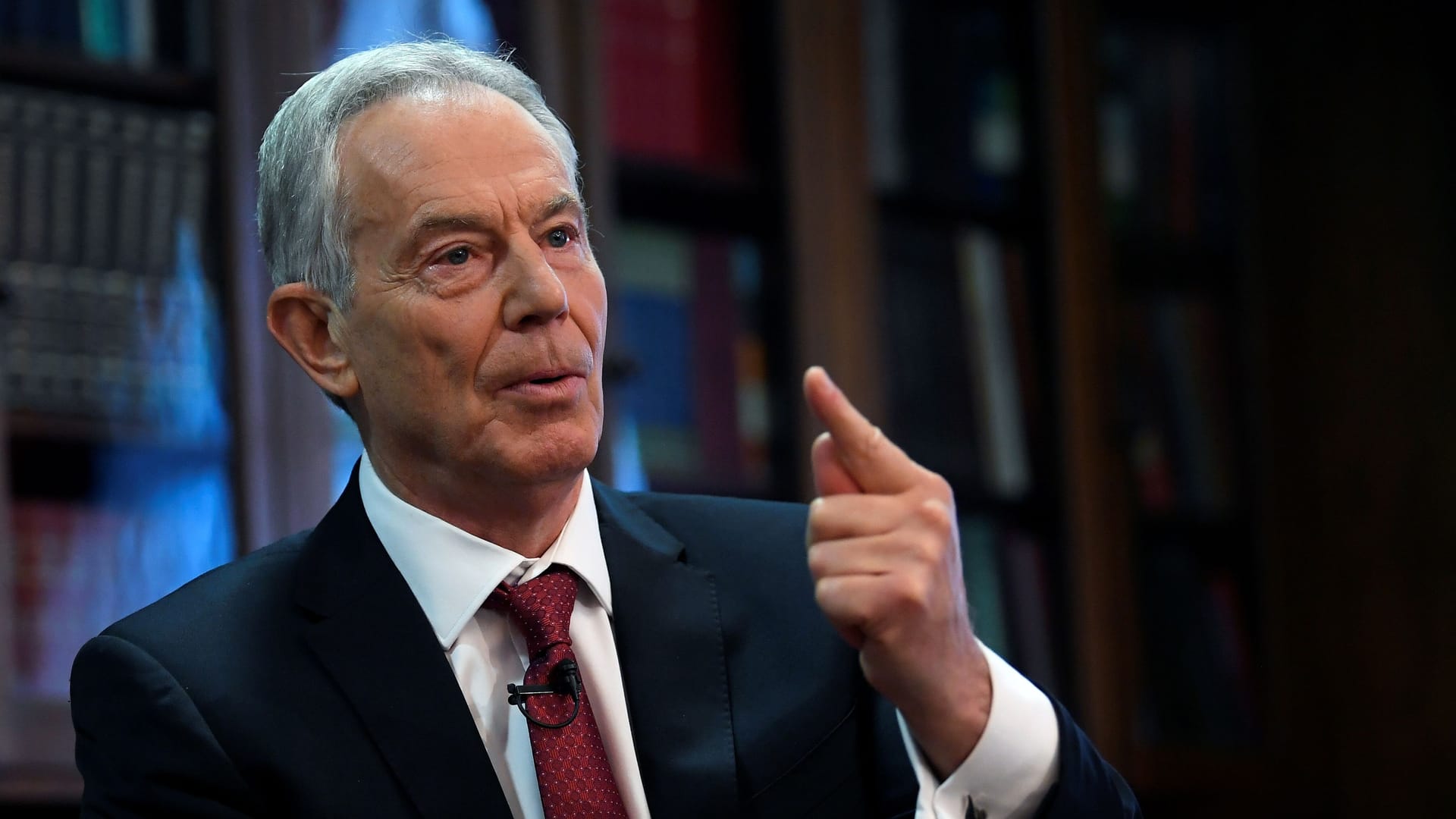

Wie kann die Politik konstruktiv darauf reagieren? Sie haben gerade mit "On Leadership" ein Buch mit Ratschlägen veröffentlicht.

Ich rate politischen Anführern: Seien Sie selbst der Disruptor! Krempeln Sie das System um, bevor andere dies tun. Das ist ein Rat aus meinem Buch "On Leadership". Glücklicherweise haben wir heute ein Instrument in der Hand, das eine solche Disruption leisten kann, ohne dabei destruktiv zu wirken.

Nämlich?

Die technologische Revolution des 21. Jahrhunderts in Form der Künstlichen Intelligenz wird alles verändern: vom Gesundheits- bis zum Bildungssystem. KI sollte auch das Regieren verändern. Jede führende Politikerin und jeder führende Politiker muss sich dabei über eine Tatsache im Klaren sein: Sie können entweder innerhalb des bisherigen Systems denken, was wir im Englischen "in the box" nennen, dann werden ihnen Veränderungen nur in kleinen Schritten gelingen. Oder man kann neue politische Wege einschlagen, also "out of the box" denken. Letzteres ist genau das, was die meisten Menschen heute von Politikern erwarten: Große Herausforderungen erfordern große Lösungen. Das ist auch der Grund, warum Trump wieder Präsident geworden ist. Seine Wiederwahl hat mich überhaupt nicht überrascht. Die Menschen wollen einschneidende Veränderung – und Trump verspricht sie ihnen.

Donald Trump verachtet die Demokratie und trägt mit Worten und Taten zur weiteren Spaltung der Gesellschaft bei. Das können Sie doch nicht ernsthaft als Rezept für Politiker der demokratischen Mitte empfehlen?

Die Spaltung natürlich nicht. Aber die Bereitschaft zu radikalen Veränderungen ist per se nicht schlecht, wenn sie innerhalb der demokratischen Leitplanken stattfindet. Sie ist sogar dringend geboten. Ein Denken "in der Box" gerät schnell zu einem politischen Sargdeckel. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich gebe diese Ratschläge in aller Bescheidenheit, denn ich selbst musste vieles auf die harte Tour lernen. Ich glaube, dass es eine Reihe von Grundsätzen gibt, die politische Führungskräfte befolgen können, um den dringend benötigten Wandel in vielen Bereichen herbeizuführen.

Welche sind das?

Zahlreiche politische Anführer haben durchaus das richtige Temperament für Veränderungen: Sie besitzen Mut, Kühnheit und andere starke Eigenschaften. Aber viel wichtiger ist es, sich bei jedem Schritt die jeweils passende Strategie und die Mechanismen der politischen Umsetzung genau zurechtzulegen. Nur so gelingt ein tiefgreifender und nachhaltiger Wandel.

Machen wir es konkret: Die chronisch zerstrittene Ampelkoalition ist zerbrochen, nun wird in Deutschland neu gewählt. Was ist Ihre Empfehlung an die kommende Bundesregierung, um die zahlreichen Probleme wie Migration, Rechtspopulismus und Wirtschaftsschwäche in den Griff zu bekommen?

Eine Führungspersönlichkeit braucht eine klare Strategie für den Wandel. Eine Strategie, die von allen, die für ihre Umsetzung verantwortlich sind, verstanden und der Öffentlichkeit glasklar vermittelt wird. Sie sollte einen Weg zu radikalen, aber umsetzbaren Veränderungen aufzeigen, die das Leben der Menschen spürbar verbessern. Politiker sollten sich ehrlich fragen: Was will ich langfristig erreichen – nicht nur in der aktuellen Legislaturperiode, sondern darüber hinaus? Wie kann ich das erreichen und was brauche ich dafür? Es muss immer um die Sache gehen, nicht nur um die Wiederwahlchance. Bürger haben ein feines Gespür dafür, wenn Politiker nur taktisch agieren. Hinzu kommen die neuen Möglichkeiten durch digitale Technologie, die Politiker einsetzen können.

Viele Menschen fürchten sich aber eher vor dem rasanten technologischen Wandel durch Künstliche Intelligenz.

Die Ängste der Menschen müssen ernst genommen werden, auch das ist ein Bestandteil guter politischer Führung. Die Nutzung dieses technologischen Potenzials bei gleichzeitiger Abmilderung der Risiken ist die zentrale politische Herausforderung unserer Zeit. Darum sollte sich jetzt jeder Regierungschef kümmern. Ein Regierungschef, der sich nicht für die Details von KI interessiert, macht einen schlechten Job. Die aktuelle Ära der technologischen "Disruptoren" bietet die einmalige Gelegenheit, die Gesellschaft auf radikale, aber progressive Weise zu verändern. Wir befinden uns inmitten eines transformativen Wandels, der durch die technologische Revolution vorangetrieben wird. Sein Ausmaß ist vergleichbar mit dem der Industriellen Revolution. Künstliche Intelligenz wird die Gesellschaft mindestens genauso verändern. Eher noch stärker.

Viele Politiker schreiben sich zwar Reformen auf die Fahnen, diese werden dann aber nicht oder nur verwässert umgesetzt. Politische und bürokratische Prozesse sind oft behäbig und ineffektiv. Wie lässt sich dieses Problem lösen?

Entscheidend ist das Team: Eine starke Führungspersönlichkeit braucht die richtigen Strukturen um sich herum, um ihre Ziele zu erreichen. Als Premierminister habe ich seinerzeit schnell festgestellt, dass die Verabschiedung von Gesetzen nur ein Teil der Herausforderung war. Die weitaus größere Arbeit bestand darin, die Reformen anschließend tatsächlich umzusetzen. Zu diesem Zweck hatte ich in der Downing Street eine spezielle Abteilung eingerichtet, die dazu beitrug, in vielen Politikbereichen wie Bildung, Gesundheit und Kriminalitätsbekämpfung einen Wandel herbeizuführen. Die Umsetzung von Reformen muss der Öffentlichkeit zudem klar kommuniziert werden, mit einer Mischung aus langfristigen Zielen und kurzfristigen Erfolgen. Dafür braucht es die richtige Erzählung, um den Menschen den Reformweg zu erklären.

Gibt es typische Fehler, die eine neu gewählte Regierung oft begeht?

Ja, leider. Führende Politiker kommen oft ins Amt, nachdem sie im Wahlkampf eine Vielzahl von Verpflichtungen eingegangen sind: Sie haben allerlei versprochen, nun können sie aber nicht alles sofort umsetzen. Da kann die Entscheidung schwierig werden, wo man anfangen soll. Aus meiner Erfahrung als Premierminister weiß ich, dass man zwar in allen Bereichen der Politik vorankommen muss, aber höchstens drei bis fünf Bereichen Priorität einräumen darf. Wenn eine Führungspersönlichkeit solche Prioritäten setzt, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass sie in den zentralen Politikbereichen einen transformativen Wandel herbeiführen kann. Außerdem lassen sich so die Ergebnisse der Reformen der Öffentlichkeit leichter vermitteln. Immer wieder beobachte ich Regierungen, die den Versuch unternehmen, viel zu viele Reformen auf einmal in Angriff zu nehmen, ohne dass ein klares Konzept dahintersteht. Dann ist das Scheitern programmiert.

Welche Fehler werden noch gemacht?

Es gibt so viele Fehler, die man begehen kann. Das habe ich auch erst lernen müssen. Mein Buch "On Leadership" will anderen dabei helfen, Fehler zu vermeiden. Einer der fatalsten hängt mit dem eben Gesagten zusammen: Für einen Anführer ist es enorm wichtig, auf der Ebene der Strategie und der strategischen Kommunikation zu bleiben. Lassen Sie sich niemals in die tagtägliche taktische Kommunikation und den kleinlichen politischen Streit verwickeln, die von Ihrer Kernbotschaft ablenken. Natürlich muss man als Führungskraft reaktionsfähig sein, aber man darf sich nie verzetteln!

In der strategischen Kommunikation haben Sie Kernbotschaften geprägt. 1997 gewannen Sie die Wahl, indem Sie Klassenkampf und Sozialismus entsagten und ihre Partei als "New Labour" für die gesellschaftliche Mitte wählbar machten. In den USA hat Trump die Wahl mit dem Slogan "Make America Great Again" gewonnen. Wie wichtig sind derartige Labels in der Politik?

Politische Kommunikation ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Von ihr kann der Erfolg oder Misserfolg einer Regierung abhängen. Als Führungspersönlichkeit müssen Sie eine Vision, ein Narrativ für das haben, was Sie und Ihre Regierung tun. Die Menschen müssen wissen, warum man selbst der Richtige ist, um genau das zu tun, was getan werden muss. Außerdem muss man den Leuten regelmäßig signalisieren, dass bei der Umsetzung der Reformen Fortschritte erzielt werden. Deswegen ist die Ausgewogenheit zwischen schnellen Erfolgen und langfristigen Veränderungen so wichtig.

Der Populismus ist auf dem Vormarsch, er hat den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU verursacht und wird auch in vielen anderen Ländern zur Bedrohung. Haben Sie ein Rezept dagegen?

Populismus nutzt Missstände aus. Aber meiner Erfahrung nach erfindet er sie nur selten. Nehmen wir das Beispiel Einwanderung: In praktisch allen westlichen Ländern gibt es eine reale Angst in der Bevölkerung, dass Einwanderung ohne angemessene Kontrollen stattfindet. Einwanderung, die den Menschen, die in unsere Länder kommen, nicht abverlangt, unsere Werte zu teilen. Um einwanderungsfeindliche Populisten zu besiegen, müssen wir daher nicht nur die Migration kontrollieren und illegale Einwanderung unterbinden, sondern auch auf die Einhaltung unserer Werte pochen.

Aber wie?

Politiker der progressiven Mitte brauchen eine klare Strategie, wie sie ein besseres, wohlhabenderes und sichereres Land schaffen wollen – und was jeder Bürger dazu beitragen kann. Sie müssen zeigen, dass Werte wie Solidarität und Rechtsstaatlichkeit das Leben für alle tatsächlich verbessern. Die Anziehungskraft von Populisten besteht in dem Gefühl, dass sie Barrieren niederreißen können und sich nur dadurch etwas bewege.

Damit haben sie überall in Europa großen Erfolg.

Die Lage ist ziemlich dramatisch: Zum ersten Mal in meinem Leben gibt es eine Debatte über die Wirksamkeit des demokratischen Regierungssystems. Die Menschen fragen sich, ob ihr Land besser dastände, wenn es eine "starke Führungspersönlichkeit" hätte, die demokratische Normen durchbricht, um Dinge durchzusetzen. Das ist eine große Gefahr.

Donald Trump geht so vor.

Trump hat gewonnen, weil die Demokraten zu stark auf Themen gesetzt haben, die viele Wähler vergraulen. Nehmen wir Transgender: Das ist der Mehrzahl der Leute nicht wichtig. Sie verlangt vor allem bezahlbare Preise, eine starke Wirtschaft und eine Lösung des Migrationsproblems.

Minderheitenrechte gehören aber doch auch zu einer Demokratie.

Natürlich, aber angesichts der vielen Krisen sind andere Themen einfach viel wichtiger. Die progressiven Kräfte sowohl in den USA wie in Europa müssen jetzt beweisen, dass sie verstanden haben – und zwar ganz konkret: Kriminalität muss bekämpft, ein hartes, aber faires Einwanderungssystem eingeführt und die Gesundheits- und Bildungsstandards müssen verbessert werden. Demokraten müssen nun zeigen, dass es einen klaren Weg in eine bessere Zukunft gibt. Wenn sie dann auch noch Antworten auf die technologische Revolution finden, stehen die Chancen für den Fortbestand der westlichen Demokratien gut.

Gegenwärtig ist die Demokratie aber weltweit auf dem Rückzug, der Westen wird schwächer. Welche Gründe sind dafür verantwortlich?

Zwei Faktoren sind ausschlaggebend: fehlendes Vertrauen und Disruption. In den vergangenen zehn Jahren hat der Westen das Vertrauen in sich selbst verloren. Erst in seine Werte, dann in seine Fähigkeit, diese Werte zu vermitteln. Und schließlich in die Fähigkeit, die Werte im Bedarfsfall zu verteidigen. Anderen Mächten blieb das nicht verborgen. Sie haben wahrgenommen, dass wir militärische Einsätze in Syrien vermieden und dass wir uns ungeordnet aus Afghanistan zurückgezogen haben.

Nur gibt es in der Geopolitik kein Vakuum.

Und ein Vakuum wird immer gefüllt, neue Mächte füllen die Lücke. Der Westen hat durch Zögern und mangelndes Vertrauen ein Umfeld geschaffen, in dem andere Mächte wie Russland erstarken konnten.

Was tun?

Es mag simpel klingen, aber der erste Schritt zur Korrektur besteht darin, dass der Westen ein neues Gefühl für das Vertrauen in sich selbst entwickelt. Wir müssen wieder stärker zusammenarbeiten, um unsere Werte zu schützen und sie zu verteidigen, wenn es nötig ist. Zum Beispiel, um einen positiven Ausgang des Krieges in der Ukraine zu gewährleisten.

Allein mit einer Wiederbesinnung auf Werte wird man Herausforderungen wie den Ukraine-Krieg, die Wirtschaftsschwäche oder den erstarkenden Populismus aber nicht bewältigen können.

Wir müssen besser verstehen, wie die Welt sich verändert. Es handelt sich mehr und mehr um ein System, in dem Umstürzler den Status quo verändern. Andere, die sich nicht schnell genug verändern, bleiben auf der Strecke. Daher müssen auch die westlichen Länder auf neue Weise denken, handeln und selbst viel mehr als Disruptoren denken. Welche Schritte könnte der Westen unternehmen, um sicherzustellen, dass dieses Jahrhundert zunehmend von unseren Werten geprägt ist? Wir sollten nicht nur auf die von anderen verursachte Disruption reagieren, sondern uns selbst positiv disruptiv verhalten. Das wäre eine ziemliche Überraschung.

Also bleiben Sie Optimist, was die Zukunft der westlichen Demokratien betrifft?

Die Lage ist ernst, niemand wird uns etwas schenken. Aber wir sollten die Klage vom "Niedergang des Westens" nicht überbewerten. Die westlichen Gesellschaften sind immer noch ein unendlich wohlhabender, gerechter und lebenswerter Ort. Unzählige Menschen werden die Demokratie trotz all ihrer Herausforderungen immer einer Diktatur vorziehen. Der Grund, warum die Einwanderung so ein dringendes Thema geworden ist, liegt genau darin: dass so viele Menschen sich die Lebensweise wünschen, die wir haben. Wir werden die gegenwärtigen Herausforderungen überstehen, Europa wird das überstehen, weil wir die Weitsicht haben, uns zu verändern. Darauf vertraue ich.

Tony Blair, vielen Dank für das Gespräch.

- Schriftliches Interview mit Tony Blair