Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Vertrag von Versailles "Die Franzosen wollten Deutschland möglichst stark schwächen"

Millionen Tote, gewaltige Zerstörungen: Nach dem Ersten Weltkrieg sollte der Versailler Vertrag den "ewigen Frieden" bringen. Doch wirklich zufrieden war niemand, erklärt Historiker Jörn Leonhard.

Vier Jahre hatte der Erste Weltkrieg getobt, dann begann am 18. Januar 1919 in Paris das Ereignis, auf das Millionen Menschen gewartet hatten: Eine Friedenskonferenz sollte den Krieg ein für alle Mal verbannen. Doch die Interessen der Teilnehmer waren mehr als widersprüchlich.

Es wurde gezankt, Türen geschlagen, am Ende stand im Juni 1919 die Unterzeichnung des Versailler Vertrags, der niemanden vollends zufrieden stellte. Insbesondere nicht Deutschland. Und letztlich auch nicht China, für das die Pariser Friedenskonferenz eine ganz besondere Bedeutung erhalten sollte. Welche, erklärt der Experte Jörn Leonhard unter anderem im Gespräch.

t-online.de: Professor Leonhard, den "ewigen Frieden" wollten die Politiker 1919 auf der Friedenskonferenz von Paris herstellen. Stattdessen tobte bereits zwanzig Jahre später ein neuer Weltkrieg. Was ging schief?

Jörn Leonhard: Es war zunächst einmal eine große Leistung, dass 1919 überhaupt ein Friedensvertrag abschlossen werden konnte.

Bitte erklären Sie das näher.

Die Friedenskonferenz von Paris war eine Veranstaltung der Superlative. Insgesamt waren direkt und indirekt rund 10.000 Staatsmänner daran beteiligt, Diplomaten, Experten, Journalisten und Vertreter von Organisationen, die wir heute NGOs oder Lobbys nennen würden. Sie war die längste Friedenskonferenz der Neuzeit nach 1648. Und auch die mit Abstand größte, allein was Ausschüsse, Kommissionen sowie den Ausstoß an Memoranden angeht. Eine Veranstaltung dieser Größe zu organisieren, ist eine enorme Herausforderung. Von den inhaltlichen Differenzen der teilnehmenden Staaten noch ganz abgesehen.

Tatsächlich waren sich bereits die "Großen Vier" – Großbritannien, Frankreich, Italien und die USA – alles andere als einig.

Die Alliierten hatten enorme Differenzen untereinander. Die Franzosen wollten Deutschland möglichst stark schwächen, die "Falken" unter den französischen Delegierten setzten sogar darauf, im besten Fall den Nationalstaat von 1871 zu zersplittern: So zum Beispiel durch die Gründung einer Westdeutschen Republik. Eine Idee, für die sich anfangs auch ein junger Kölner Bürgermeister namens Konrad Adenauer begeisterte. Es gab auch noch radikalere Vorschläge, etwa das Rheinland zu annektieren. Allerdings waren Briten und Amerikaner gegen diese Pläne. Sie hatten wenig Interesse daran, die deutsche Hegemonie auf dem Kontinent durch eine französische auszutauschen.

Jörn Leonhard, geboren 1967, lehrt Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Mit seinem Buch "Die Büchse der Pandora" veröffentlichte er 2014 ein Standardwerk zur Geschichte des Ersten Weltkriegs. Seine 2018 erschienene Publikation "Der überforderte Frieden. Versailles und die Welt 1918–1923" beschreibt und analysiert die Entstehung der globalen Nachkriegsordnung von 1918 bis 1923.

Bei der Frage der deutschen Reparationen waren sich Briten und Franzosen wiederum relativ einig. Jetzt war der amerikanische Präsident Woodrow Wilson der Gegenspieler.

Franzosen und Belgier verlangten Entschädigungen, schließlich war ihr Territorium durch den Ersten Weltkrieg in einem bisher ungeahnten Ausmaß zerstört worden. Zudem waren hohe Reparationsleistungen ein Mittel, das Deutsche Reich und seine Wirtschaftsleistung auch in Zukunft einzudämmen. Britische und französische Politiker hatten ihren Bevölkerungen zudem versprochen, dass die Deutschen für alle langfristigen Folgen des Krieges bezahlen würden – so auch für die Pensionen der heimkehrenden Soldaten sowie die Versorgung der unzähligen Invaliden, Witwen und Waisen. Wilson wollte Deutschland hingegen nicht zu sehr schwächen. Einmal im Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung als Absatzmarkt für eigene Produkte, zum anderen in Hinsicht auf den Bolschewismus: In Russland tobte zeitgleich der Bürgerkrieg, in Bremen, München und auch Ungarn entstanden Räterepubliken.

Tatsächlich ging es bisweilen alles andere als freundschaftlich unter den Siegern zu.

Auf dem Höhepunkt knallten die Türen. Einmal verließ Italien den Verhandlungstisch, dann drohten die Japaner mit dem Abbruch der Gespräche. Besonders zwischen den USA und Frankreich kriselte es, als sie über den Verlauf der deutschen Grenze im Osten, die Definition Polens, den Status des Rheinlandes, des Saarlandes und Danzigs stritten. Der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau griff den Amerikaner Wilson persönlich an, warf ihm vor, dass er eigentlich zugunsten der besiegten Deutschen verhandle. Wilson wiederum befahl auf dem Höhepunkt der Krise, sein Schiff zur Rückreise in die USA bereit zu machen. Es gab mehr als einen Augenblick, in dem alle Beteiligten in Paris glaubten, die Konferenz könne scheitern. Das gibt eine Ahnung davon, unter welchem enormem Druck die beteiligten Politiker standen.

Die zudem unter der ständigen Beobachtung der Weltpresse standen.

Hunderte Journalisten waren vor Ort und berichteten über den Stand der Verhandlungen in ihre Heimatländer. Nicht nur nach Washington, London, Rom oder Tokio, sondern auch nach Kairo, Delhi, Peking und Buenos Aires. So waren die Bevölkerungen in den jeweiligen Ländern stets gut informiert. Nun machte sich ein umgekehrter Effekt bemerkbar, denn auch die Politiker und Diplomaten in Paris erfuhren sehr schnell, welche Reaktion das von ihnen Erreichte in der Heimat auslöste. Im Guten wie im Schlechten. So entstand eine ganz spezifische internationale Verflechtung, die sich sehr auf die Dynamik der Verhandlungen in Paris auswirkte. Tatsächlich brannte es zu diesem Zeitpunkt an vielen Orten der Welt. In Ägypten gab es eine Revolutionswelle gegen die faktische Kolonialherrschaft der Briten, in Istanbul schwere Auseinandersetzungen um die Zukunft des Osmanischen Reiches. All das hatte Rückwirkungen auf die Gespräche in Versailles.

Andererseits wussten die Politiker, die Presse durchaus zu benutzen.

In der Tat wurde die Presse immer wieder bewusst instrumentalisiert. Es gab zum Beispiel in Paris das Phänomen, das wir heute als "Leaking" bezeichnen. Auf dem Höhepunkt des Streits zwischen Wilson und Clemenceau gab die französische Delegation zum Beispiel bewusst geheime Informationen an die Presse weiter, die dann eine regelrechte Kampagne gegen den Amerikaner entfachte, um ihn unter Druck zu setzen.

Aber nicht nur die "Großen Vier" stellten zahlreiche Forderungen, genauso auch ihre Verbündeten.

Allen Staaten, die im Laufe des Krieges den Mittelmächten den Krieg erklärt hatten, wurde etwas versprochen. Das begann 1915 mit Italien, das Südtirol von Österreich-Ungarn erhalten sollte, später folgte Griechenland, das sich Hoffnung auf Besitz an der kleinasiatischen Küste des Osmanischen Reichs machte, um den Traum von einem "Großgriechenland" zu verwirklichen. Zusätzlich wollten sich gerade nach dem amerikanischen Kriegseintritt 1917 weitere Staaten einen Platz an den Tischen der künftigen Friedenskonferenz sichern. So erklärten auch China und schließlich sogar Brasilien dem Deutschen Reich den Krieg, obwohl das militärisch keine Rolle spielte.

Und mit diesen Vorstellungen kamen die Vertreter der Staaten 1919 in Paris zusammen. Streit ist da kein Wunder.

Jede Delegation pochte auf die Erfüllung der im Krieg erhaltenen Versprechungen, dazu brachten sie zahlreiche zusätzliche Erwartungen mit. Natürlich waren viele dieser Vorstellungen völlig widersprüchlich und ohne Chance auf Verwirklichung, führten aber trotzdem zu erbitterten Konflikten, weil jede Konzession wie ein Verrat an den Kriegsopfern schien und sich in der Öffentlichkeit als Schwäche auslegen ließ.

Eine Tatsache ist allerdings erstaunlich: Mit den Deutschen wurde nicht verhandelt, obwohl es eigentlich hauptsächlich um sie ging.

Das ist ein entscheidender Punkt. Die deutsche Regierung hatte sich über Monate erhofft, offiziell zur Friedenskonferenz eingeladen zu werden, zumal nach den Vorleistungen durch den im November 1918 erzwungenen Übergang von der autokratischen Monarchie in eine demokratische Republik und die Erfüllung der sehr weitgehenden Waffenstillstandsbedingungen. So hoffte man, in Paris als Verhandlungspartner auf Augenhöhe behandelt zu werden. Dass diese Einladung zu echten Verhandlungen niemals eintraf, sorgte auf der deutschen Seite für große Verbitterung.

Woran lag es?

Die Pariser Friedenskonferenz begann formal als eine Vorkonferenz. Mit dem Argument, dass sich die Alliierten vor den Gesprächen mit den Deutschen zunächst untereinander einig werden sollten. Das kostete viel Zeit. Zudem verließ Wilson im Frühjahr die Konferenz für vier Wochen, um die innenpolitischen Widerstände in den USA gegen die Völkerbundakte zu überwinden. In dieser Zeit wurden immer mehr Bestimmungen konkret ausformuliert. So wandelte sich die Vorkonferenz immer mehr zu einer Definitivkonferenz ohne Beteiligung Deutschlands. Überhaupt kommunizierte man mit den Deutschen nur schriftlich, und Anfang Mai 1919 legte man ihnen den über 600 Seiten langen Vertragsentwurf vor, über den im Kern nicht mehr verhandelt werden sollte. Verbunden mit einem Ultimatum, das Deutschland schließlich zur Unterschrift zwang.

Bei der Übergabe der alliierten Forderungen an Deutschland kam es zu einer Art Eklat.

Der deutsche Außenminister Ulrich von Brockdorff-Rantzau blieb damals während seiner Rede sitzen. In den französischen und britischen Medien war dieser "Skandal" das beherrschende Thema der nächsten Tage. Es ging nicht mehr um die Details des Versailler Vertrages, sondern darum, ob das Verhalten des Chefdiplomaten nicht zeige, dass die Deutschen sich der Einsicht verweigerten, den Krieg verloren zu haben. Der Blick in die Quellen zeigt allerdings auch eine ganz andere mögliche Erklärung. So berichteten Zeitgenossen, der deutsche Außenminister sei schlicht deshalb sitzen geblieben, weil er angesichts des massiven Drucks kurz vor dem physischen und psychischen Zusammenbruch stand.

Es blieb nicht bei diesem skurrilen Ereignis.

Diese Wochen in Paris waren gegenüber den Deutschen mit enormen Emotionen aufgeladen – was auch umgekehrt galt. In einem solchen Vakuum der Nicht-Kommunikation erhielten Gesten plötzlich eine ungeheure Bedeutung: Die wartende deutsche Delegation wurde beispielsweise in ihrem Hotel von der Umwelt weitgehend isoliert – etwa mit einem Holzzaun. Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrags mutmaßten einzelne französische Zeitungen sogar, die Deutschen könnten mit Geheimtinte unterschreiben, die nach zwei Wochen verschwände.

In Deutschland sorgte der Versailler Vertrag für offene Empörung.

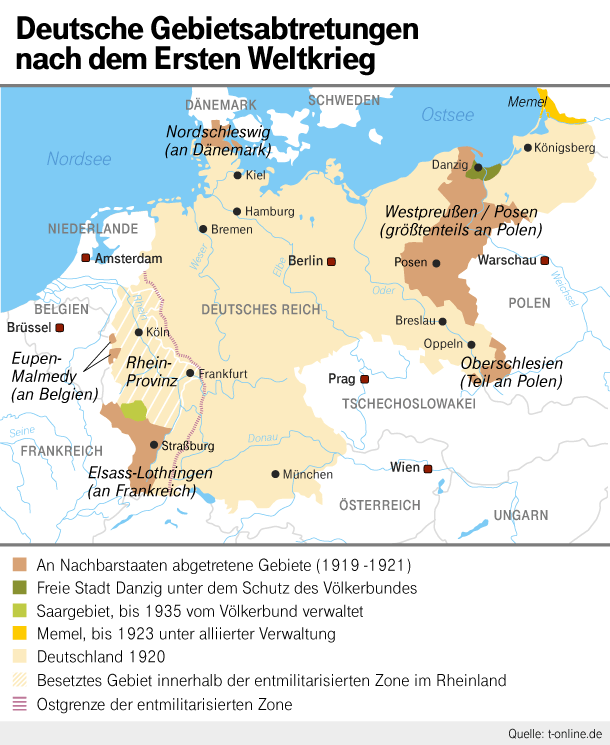

Als besondere Demütigung empfanden viele Deutsche den Artikel 231 des Vertrags. In der Wahrnehmung wurde daraus eine Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Konkret diente dieser Artikel dazu, die Reparationsleistungen der Alliierten zu begründen. Auf diesen Zusammenhang von unterstellter Schuld und ökonomischen Schulden konzentrierte sich die deutsche Öffentlichkeit. Ebenso empörten die Strafbestimmungen gegen Mitglieder der deutschen Führung, zumal gegen den Kaiser persönlich und die Gebietsabtretungen im Osten.

Allerdings sollte die Pariser Friedenskonferenz mehr leisten, als eine Rechnung an Deutschland aufzustellen. US-Präsident Woodrow Wilson wollte eine neue Friedensordnung etablieren.

Bei seiner Ankunft in Europa wurde Wilson wie ein Messias, ein Friedensheld empfangen und gefeiert. Seine Person wurde zur Projektionsfläche für alle Friedensutopien dieser Zeit. Viele Menschen hofften, dass auf einen totalisierten Krieg nun ein totaler Friede folgen würde, der Kriege für immer ausschließen sollte. Zudem trat Wilson als entschiedener Verfechter des Selbstbestimmungsrechts der Völker auf – doch für wen genau sollte das gelten?

Um Frieden und kollektive Sicherheit zu etablieren, wollte Wilson den Völkerbund als zwischenstaatliche Organisation ähnlich der UN begründen.

Wilson wollte die Völkerbundakte in Paris unbedingt durchsetzen. Die alte Ordnung mit ihrer Geheimdiplomatie sollte durch etwas fundamental Neues ersetzt werden, durch internationale Zusammenarbeit, Ideen kollektiver Sicherheit und politische Transparenz. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker war für Wilson aber untrennbar mit der Fähigkeit zur demokratischen Selbstregierung verbunden. Für ihn sollte der Völkerbund im Kern eine Organisation zwischen demokratisch verfassten Staaten sein, die ihre Konflikte auf friedliche Weise miteinander regeln. Aber sollte das nur für die Staaten Europas, einschließlich der neuen Staaten wie Polen, Tschechoslowakei und das spätere Jugoslawien gelten oder auch für Kolonialgesellschaften in Asien und Afrika? Hier wurden enorme Widersprüche deutlich.

Allerdings hatte Wilson keine besonders gute Verhandlungsposition.

Innenpolitisch war Wilson bereits angeschlagen, seine Demokraten hatten die letzte Kongresswahl verloren. Die prekäre Situation des US-Präsidenten war den anderen Delegationen in Paris bewusst – was den Druck entsprechend erhöhte.

Die entsprechend pokerten.

Am Ende musste Wilson zahlreiche Kompromisse eingehen. Ein gutes Beispiel ist Japan. 1914 hatten die Japaner mit Kiautschou das deutsche "Schutzgebiet" in China erobert – und waren 1919 nicht bereit, darauf zu verzichten, obwohl dort keine Japaner, sondern Chinesen lebten und die Forderung dem Selbstbestimmungsrecht der Völker eklatant widersprach. Wilson akzeptierte die japanische Forderung aber trotzdem, weil sonst der Abbruch der Gespräche drohte und die Abreise der Delegation aus Tokio die Verabschiedung der Völkerbundakte gefährdet hätte.

Wie reagierte China?

Mit großer Empörung. 1917 war China in den Krieg eingetreten, weil man gehofft hatte, das von Wilson proklamierte Selbstbestimmungsrecht der Völker für sich geltend machen und die quasi-koloniale Politik der europäischen Großmächte und Japans in Ostasien beenden zu können. Als dann im Mai 1919 die Nachricht über das Schicksal Kiautschous Shanghai und Peking erreichte, kam es zu großen Demonstrationen. Die chinesische Delegation in Paris erhielt Hunderte Telegramme aus der Heimat mit der Aufforderung, den Versailler Vertrag nicht zu unterschreiben. Was China letzten Endes auch getan hat. Und ihm international große Anerkennung eintrug – eine Art moralischer Sieg.

Das war allerdings noch nicht das Ende der Geschichte.

Aus den Demonstrationen Anfang Mai 1919 entstand die sogenannte Bewegung des Vierten Mai, die für die Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert von fundamentaler Bedeutung ist. In den Augen vieler Chinesen hatte der Westen in Versailles seine eigenen Prinzipien verraten. Jetzt stellten sich viele Intellektuelle, die sich vorher stark am Westen orientiert hatten, die Frage, ob China nicht seinen eigenen Weg gehen müsse. Oder sich an wesentlich radikaleren Modellen zu orientieren habe. Ein gewisser Mao Zedong richtete damals seinen Blick Richtung Moskau.

Eine Steilvorlage für die Bolschewiki.

Die Bolschewiki griffen die Frustration der in Paris enttäuschten Nationen aus Asien geschickt auf. 1920 organisierten sie in Baku die "Konferenz für die Völker des Ostens". Viele junge Männer nahmen daran teil, die noch große Bedeutung erlangen sollten: darunter befanden sich Jawaharlal Nehru aus Indien sowie Deng Xiaoping aus China. Seit der Friedenskonferenz von Paris existierte mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker auch ein Instrument, mit dem man die Glaubwürdigkeit des Westens prüfen konnte. Nehru, Ho Chi Minh, der selbst in Paris anwesend war, Mao und Deng Xiaoping sollten die westlichen Politiker immer wieder mit ihren gebrochenen Versprechen konfrontieren. Wenn man bedenkt, dass China später kommunistisch wurde, war der Versailler Vertrag ganz sicher eine Wasserscheide für die Beziehungen zwischen China und dem Westen.

Neben den Chinesen waren nicht zuletzt die Araber vom Westen enttäuscht.

Die heutigen Konflikte im Nahen und Mittleren Osten lassen sich überhaupt nur verstehen, wenn man auf das Jahr 1919 zurückblickt. Für ihren Kampf gegen das Osmanische Reich hatten die Briten den Arabern einen eigenen Staat in Aussicht gestellt.

Ein weiteres gebrochenes Versprechen.

In der Tat. Die arabische Delegation in Paris reiste schließlich bitter enttäuscht und mit leeren Händen wieder ab. Stattdessen teilten Briten und Franzosen das betreffende Gebiet, das das heutige Syrien, den Libanon, Israel, Jordanien und den Irak umfasst, über das Mandatssystem des Völkerbunds untereinander auf. Bereits 1916 hatten beide Länder im sogenannten Sykes-Picot-Abkommen ihre Einflusszonen dort abgesteckt. Für die Araber wurde Paris 1919 zum Ausgangspunkt für einen großen Verrat.

Und genau dieser "Verrat" einte sie.

Vor 1919 ließ sich die berechtigte Frage stellen, wer die Araber eigentlich genau sind. Sicher keine Nation im europäischen Verständnis, sondern viele unterschiedliche Stämme mit unterschiedlichen Traditionen. Nach 1919 einte sie dann aber die allgemeine Überzeugung, vom Westen betrogen worden zu sein. Briten und Franzosen teilten ihre Gebiete auf, oft war die Grenze schnurgerade durch die Landschaft gezogen, was auf eine koloniale Herrschaftspraxis hindeutete. Das ganze 20. Jahrhundert waren dieser erlittene "Verrat" und neue Anläufe zu einem panarabischen Staat immer wieder Thema: Gamal Abdel Nasser in Ägypten propagierte ihn genauso wie der Assad senior in Syrien. Und auch Iraks Diktator Saddam Hussein begründete 1990 seinen Einmarsch in Kuwait zynisch mit panarabischen Ideen. Selbst im 21. Jahrhundert greift der sogenannte Islamische Staat darauf zurück: Im Internet finden Sie ein Video, auf dem der IS in der syrischen Wüste 2016 ein großes Plakat entrollte. Darauf stand zu lesen "Hier endet Sykes-Picot". Sie sehen, wie lange die Erbschaften des Weltkrieges und das Jahr 1919 nachwirken. Damals begann jene Entwicklung, die die Versprechen des Westens in vielen Weltregionen unglaubwürdig werden ließ – ein Prozess, der bis heute weiterwirkt.

Angesichts dieser gewaltigen Probleme – war die Friedensordnung von 1919 nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt?

Tatsächlich waren sowohl der Friedensvertrag als auch die neue Friedensordnung mit großen Mängeln behaftet. Und doch grenzte es angesichts der enormen Herausforderungen und der großen Differenzen in Paris fast an ein Wunder, dass es überhaupt einen Friedensvertrag gab. Es wäre falsch, Versailles allein aus der Perspektive von 1933 und 1939, dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, her zu beurteilen. Gerade viele junge Diplomaten betonten 1919, dass mit dem neuen Völkerbund immerhin ein Instrument entstanden war, um die großen Probleme der Friedensregelung austarieren zu können, die sie vielfach sehr klar erkannten.

- 100-Jährige erzählt: "Was meinen Sie, was los war bei den Nazis?"

- November-Revolution: "Wir sind weit von 'Weimarer Verhältnissen' entfernt"

- Ende des Ersten Weltkriegs: "Niemand wollte mehr sinnlos sterben"

Allerdings scheiterte der Völkerbund auf ganzer Linie.

Ein bedeutendes Problem war, dass in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Österreich und Ungarn ein aggressiver nationalistischer Revisionismus entstand, der vom rechten Spektrum dann in die Mitte der Gesellschaft rückte. Es war ein Sprengsatz für die internationale Ordnung nach 1919.

Welche Erkenntnis sollte die heutige Politik aus dem Scheitern von Versailles ziehen?

Dass ein Friedensvertrag niemals das Ende der Friedenssuche bedeutet –, sondern nur den Anfang markiert und ein stabiler Frieden ein langwieriger Prozess ist, den man gestalten muss und nicht erzwingen kann. Und dass man bei allen Problemen kommunizieren muss: Wo Sieger und Besiegte nicht ins Gespräch kommen, gibt es keine Eindämmung von Emotionen und kein Bewusstsein für die Position des Anderen. Dann bleibt es bei den alten Feindbildern, dann setzt sich der Krieg in den Köpfen fort.

Professor Leonhard, wir danken für das Gespräch.

Dieses Interview erschien bereits am 18. Januar 2019 auf t-online.de.