Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Ministerin Stark-Watzinger warnt "Wir müssen extrem aufpassen"

Wie eng sollte Deutschland mit China zusammenarbeiten? Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) warnt im Gespräch mit t-online vor zu viel Nähe – und einer sehr beliebten App.

Massiver Lehrermangel, ausgezehrtes Personal an den Hochschulen, internationale Konflikte in der Forschung: Bettina Stark-Watzinger hat als Bildungsministerin gerade einige Krisen zu bewältigen, die Deutschlands Zukunft bedrohen.

Wie will die 54-Jährige das schaffen? Welchen Weg soll das Land einschlagen? Ein Gespräch mit der FDP-Politikerin über gefährliche Technologien, rote Linien im Umgang mit China und eigene Fehler.

Zur Person

Bettina Stark-Watzinger, Jahrgang 1968, ist seit Dezember 2021 Ministerin für Bildung und Forschung. Seit 2004 gehört sie der FDP an, Ende April wurde sie auf dem Bundesparteitag der Liberalen mit 86 Prozent zur Vizechefin der Partei gewählt. Sie hat Volkswirtschaft in Mainz und Frankfurt am Main studiert, ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Familie in Hessen.

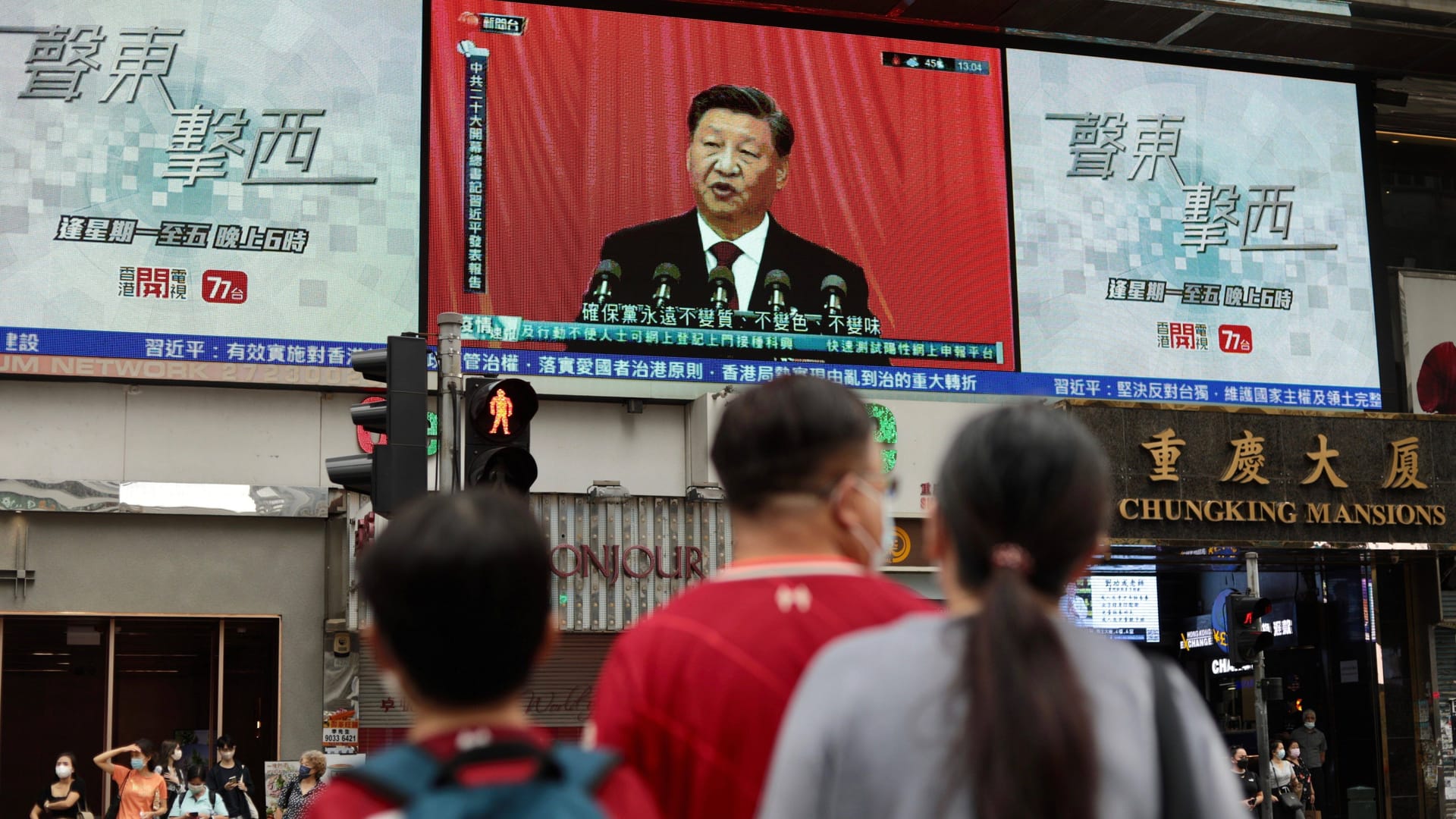

t-online: Frau Stark-Watzinger, kürzlich waren Sie in Taiwan, China zeigte sich darüber äußerst verärgert. Hatten Sie Angst, dass Sie einen internationalen Konflikt auslösen?

Bettina Stark-Watzinger: Nein, hatte ich nicht. China hat eine Doppelrolle: Das Land ist für uns wichtiger Handelspartner, aber auch immer mehr Systemrivale. Ein Austausch muss eine Selbstverständlichkeit bleiben – mit China und zugleich mit Wertepartnern wie Taiwan.

Chinas wirtschaftliche Macht ist riesig, die Bundesregierung sucht noch nach dem richtigen Umgang mit dem Land. Warum dauert das so lange?

Die Politik in China hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Darauf müssen wir reagieren und da sind intensive Abstimmungen zwischen mehreren Ministerien notwendig. Das braucht etwas Zeit.

Die Grünen wollen sehr harte rote Linien ziehen, Teile der SPD warnen dagegen vor einer "Anti-China-Strategie".

Wir wollen uns nicht komplett von China entkoppeln, sondern Risiken minimieren. Mit Blick auf unsere Energieversorgung spüren wir seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine: Wir müssen mehr tun, um souverän zu sein. Am besten geht das mit Partnern, die unsere Werte teilen – wie Taiwan. Auch deshalb mein Besuch dort.

Würden Sie deutschen Hochschulen zurzeit eine Zusammenarbeit mit China in der Forschung empfehlen?

Es gilt die Wissenschaftsfreiheit, aber nicht ohne Verantwortung. Die Universitäten müssen deshalb sorgsam abwägen.

Aber Sie haben doch sicher eine Haltung.

Natürlich. Wir müssen bei Technologien aufpassen, die militärisch genutzt werden oder auch entgegen unserer Werte eingesetzt werden können. Wie im Bereich der künstlichen Intelligenz. Diese Technologie kann eingesetzt werden, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Wir dürfen gegenüber China nicht naiv sein und müssen extrem aufpassen.

Sie raten deutschen Firmen also zu keiner Zusammenarbeit mit China in Bezug auf künstliche Intelligenz, eines der größten Forschungsfelder der Zukunft überhaupt?

Als Bundesforschungsministerium konzentrieren wir die Zusammenarbeit mit China und die Förderung bewusst auf Projekte mit Mehrwert für Deutschland und Europa. Und ergreifen Maßnahmen, um Risiken zu minimieren. Das wäre auch meine Empfehlung an die deutsche Wirtschaft.

Wo ziehen Sie selbst Grenzen?

Ich benutze beispielsweise nicht die chinesische Video-App TikTok.

Eine App, die gerade bei der Bevölkerungsgruppe unter 25 Jahren enorm erfolgreich ist und von Millionen genutzt wird.

Den Reiz verstehe ich. Aber ich bin dort nicht aktiv und meine Mitarbeiter pflegen dort auch kein Profil für mich. Man muss einfach sehen: In anderen Ländern findet über solche Apps eine Kontrolle statt, die bei uns aus guten Gründen rechtlich nicht erlaubt ist.

China und Taiwan betreffen die Außenpolitik. Innenpolitisch haben Sie als Bildungsministerin vor allem zwei große Themen auf dem Plan: eine Reform der Hochschullandschaft und eine ganz neue Förderung für Schulen. Bei der Reform der Hochschullandschaft haben Sie einen Entwurf vorgelegt, gegen den Beschäftigte aus den Unis innerhalb weniger Stunden Sturm liefen. Wie konnte es dazu kommen?

Zunächst einmal wurde das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das den arbeitsrechtlichen Rahmen vorgibt, wissenschaftlich evaluiert. Dabei wurden einige Punkte identifiziert, an denen Änderungen im Gesetz notwendig sind. Deshalb unser Reformvorschlag. Daran gab es an einer wichtigen Stelle Kritik, aber auch viele Punkte, die positiv diskutiert werden – zum Beispiel, dass wir Mindestvertragslaufzeiten einführen wollen, um mehr Sicherheit und Planbarkeit zu schaffen.

Die Hauptkritik ist, dass Ihr Gesetzesentwurf die Lage verschlimmern und den Druck erhöhen würde, weil er Postdocs, also Wissenschaftlern, die ihre Doktorarbeit bereits beendet haben, maximal eine Zeit von drei Jahren lässt bis zur Habilitation.

Wir haben vor unserem Reformvorschlag alle Stakeholder beteiligt und es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen über den richtigen Weg. Wir werden bis Ende Mai einen Referentenentwurf vorlegen, der dies besser löst.

Embed

Wie soll das genau aussehen?

Die Gespräche in der Koalition dazu laufen. Aber für mich braucht es mehr als zwei Jahre, wie es etwa von der SPD gefordert wird. Und auch mehr als drei.

Warum ging der erste Aufschlag so daneben? Nach 50 Stunden haben Ihre eigenen Staatssekretäre den Vorschlag wieder einkassiert – nachdem Sie als Ministerin ihn vorgelegt hatten.

Einkassiert wurde gar nichts. Wir wollten mit den Beteiligten noch einmal über die drei Jahre diskutieren.

Es wurde klar, dass noch mal grundsätzlich über Ihre Gesetzesreform geredet werden soll – und dass sie anders aussehen wird, als es von Ihnen geplant war.

Wir gehen noch einmal an die Postdoc-Phase. Dafür haben wir uns jetzt Zeit genommen. Unabhängig davon kann das Wissenschaftszeitvertragsgesetz aber nicht alles regeln, es ist ein Baustein für ein modernes Wissenschaftssystem.

Sprechen Sie sich jetzt besser mit den Universitäten ab?

Wir haben immer mit den Hochschulen gesprochen. Es gab ja eine breite Stakeholderbeteiligung und natürlich sind wir weiterhin im Austausch. Entscheiden muss aber die Politik.

Die zweite große Reform, die Sie sich vorgenommen haben, betrifft die Schulen: Bereits vor einem Jahr haben Sie im t-online-Interview angekündigt, 4.000 Brennpunktschulen gezielt zu fördern, um eine bessere Bildung ermöglichen zu können. Wie ist dabei der Stand?

Es geht gut voran.

Die Förderung findet noch nicht statt, weil Sie mit den Ländern über die Finanzierung des Projekts streiten.

Das stimmt nicht, hier wird nicht gestritten. Aber ja, wir verhandeln mit den Ländern über die Ausgestaltung. Mir ist besonders wichtig, dass die Milliarden nicht mit der Gießkanne verteilt werden. Hier erwarte ich von den Ländern Bewegung. So wie Deutschland in der Bildung dasteht, kann es nicht bleiben.

Was meinen Sie konkret?

Der Chancenmonitor, den das Ifo-Institut veröffentlicht hat, belegt: Immer noch hängen die Chancen eines Kindes in Deutschland davon ab, aus welchem Elternhaus es kommt. Das wollen wir mit dem Startchancen-Programm aufbrechen. Nicht jeder muss Abitur machen, aber jeder sollte die Möglichkeit dazu haben.

Wie wird entschieden, welche Schule wie viel Geld bekommt?

Grundsätzlich geht es um Schulen mit einem hohen Anteil an sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Es sollen daher verschiedene Faktoren mit einfließen, die die Benachteiligung abbilden. Konkret sind das vor allem Migrationshintergrund und Armutsgefährdung. Diese Schulen werden dann gezielt gefördert und besser ausgerüstet, etwa mit einem Maker Space.

Was für ein Space?

Ein Maker Space. Was früher Werkräume waren, wo mit der Laubsäge kleine Holzarbeiten gemacht wurden. Heute können Schulen mit modernen Laboren Neugier und Kreativität entfachen. Doch in erster Linie soll das Programm die Basiskompetenzen stärken: Lesen, Schreiben, Rechnen.

Wer entscheidet dabei vor Ort, wie das Geld ausgegeben wird?

Über die Verwendung des Chancenbudgets entscheidet die Schulgemeinschaft: Also Lehrer gemeinsam mit der Schulleitung – und auch die Eltern sollen eingebunden werden. Doch wichtig ist vor allem, dass die Lehrer mehr Entscheidungsspielräume bekommen.

Warum?

Weil das gut für den Unterricht ist und den Lehrberuf attraktiver macht. Wenn man das Gefühl hat, dass man wirklich etwas verändern, etwas gestalten kann. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Und deshalb wollen wir den Lehrern an den Startchancen-Schulen mehr Möglichkeiten und Freiheit geben.

Wann geht das Programm los?

Zum Schuljahr 2024/2025. Parallel dazu unterstützen wir die Lehrerbildung, indem wir Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten aufbauen. Damit befähigen wir Lehrkräfte, digitale Endgeräte gut in den Unterricht einzubeziehen.

Nachdem die iPads an die Schulen kamen, lernen die Lehrer jetzt also, wie man damit umgeht.

Nein, da ist bereits viel passiert. Aber ja, der Bund unterstützt die Länder hier noch einmal besonders.

Warum ist Deutschland eigentlich so langsam bei der digitalen Bildung?

Weil wir als Land insgesamt zu langsam bei Innovation sind. Und oft zu ängstlich, das ist die German Angst.

Den Bürgern ist ein Block mit Bleistift also lieber als ein iPad?

Manchmal schon. Ich wünsche mir weniger Bedenken und mehr Mut. Bürokratie und Datenschutz bremsen oft. Datenschutz ist zwar wichtig, aber er darf Innovation nicht verhindern.

Stattdessen läuft der Frontalunterricht in den Schulen wie schon im 19. Jahrhundert in Preußen.

Während der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wie schnell sich auch in den Schulen ein digitaler Schub vollziehen kann – jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die Fortschritte nicht rückabgewickelt werden. Digitale Bildung ist eine große Chance. Und ich tue mein Bestes, um sie zu unterstützen.

Frau Stark-Watzinger, danke für das Gespräch.

- Gespräch mit Ministerin Bettina Stark-Watzinger