Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Experte über TV-Duelle "Das fällt Zuschauern natürlich auf"

Am Sonntag findet die nächste TV-Wahldebatte statt, dieses Mal mit allen vier Kandidaten. Wie die vielen Formate bei Wählerinnen und Wählern ankommen und welchen Einfluss sie auf die Wahl haben, erklärt ein Experte.

Gefühlt gab es noch nie so viele Wahldebatten wie in diesem Wahlkampf: Allein in der kommenden Woche werden nach Sonntag die Kanzlerkandidaten oder führende Vertreter der Parteien noch drei weitere Male aufeinandertreffen. Erzeugt das bei den Zuschauern einen Überdruss? Und welche Wirkung haben Wahldebatten überhaupt auf die Wählerinnen und Wähler? Der Politikwissenschaftler Jürgen Maier forscht seit zwei Jahrzehnten zu diesen Fragen – und weiß, worauf Politiker in den Debatten achten sollten.

t-online: Herr Maier, in diesem Jahr gibt es acht Wahldebatten in verschiedenen Formaten und Sendern. Täuscht der Eindruck oder gab es tatsächlich noch nie so viele Debatten wie dieses Mal?

Professor Jürgen Maier: Der Eindruck täuscht ein wenig. 2021 hatten wir auch schon sechs Sendungen, in denen die Kanzlerkandidaten aufeinandertrafen. Allerdings blieben die ersten drei etwas unter dem Radar der Öffentlichkeit, weil sie noch sehr früh im Wahlkampf stattfanden und keine große Resonanz in den Medien hatten. Längerfristig gesehen haben Sie aber recht, denn die ersten TV-Debatten fanden 2002 statt und damals startete man mit zwei Debatten. Danach hatten wir immer nur ein TV-Duell, was an den Kanzlerkandidaten und insbesondere an Frau Merkel gelegen haben dürfte. Sie wollte offenbar keine weiteren Veranstaltungen.

Zur Person

Jürgen Maier ist Professor für Politische Kommunikation an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Er forscht seit mehr als 20 Jahren zu Wahldebatten, darüber hinaus zur politischen Kommunikation, zu Wahlen und politischen Einstellungen.

Erzeugen so viele Angebote keinen Überdruss?

Die Gefahr besteht natürlich. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es gut ist, wenn es so viele Angebote gibt.

Warum?

Wir wissen, dass sehr viele Menschen die Sendungen einschalten, um sich ein vergleichendes Bild von den Kandidaten und ihren politischen Positionen zu machen, aber auch von der Persönlichkeit. 2021 zum Beispiel haben die drei TV-Debatten in der heißen Wahlkampfphase zwischen vier und elf Millionen Zuschauer erreicht. Und am vergangenen Sonntag haben 12,5 Millionen Menschen das TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz gesehen. Es gibt keine andere Politiksendung mit ähnlichen Einschaltquoten. Aber natürlich kann es sein, dass einige sagen: Jetzt habe ich zwei Sendungen gesehen, ich brauche keine weitere mehr. Ein Problem sehe ich aber eher woanders.

Worin?

Darin, dass in fast jeder Sendung die gleiche Palette an Themen besprochen wird. Besser wäre es, wenn es die Sender schafften, sich abzusprechen: Also in der einen Sendung sollte der Fokus mehr auf Wirtschafts- und Sozialpolitik liegen, in der anderen auf Außen- und Sicherheitspolitik und in der dritten auf Fragen der Inneren Sicherheit. Dann könnten sich die Wähler besser aussuchen, was sie interessiert.

Wie zufrieden sind die Zuschauer denn mit den Inhalten solcher Debatten?

Aus der Forschung wissen wir, dass die Zuschauer stärker an politischen Sachfragen und Themen interessiert sind als an strategischen, zum Beispiel wer mit wem koalieren kann, was in den Fragen der Moderatoren aber oft eine Rolle spielt. Da gibt es dann eine Diskrepanz. Aber generell gilt: Sehr viele Zuschauer ziehen einen Nutzen aus der Debatte und sie hilft ihnen bei der Wahlentscheidung. Für viele ist es eine gute Gelegenheit, um sich in relativ begrenzter Zeit und auch noch einigermaßen unterhaltsam auf den Stand zu bringen und sich über die Kandidaten zu informieren. Das haben auch unsere Ergebnisse nach dem letzten TV-Duell am Sonntag und der "Klartext"-Sendung am Donnerstag gezeigt.

Was kam dabei heraus?

Nach der Sendung am Donnerstagabend hat ein Drittel derjenigen, die noch unentschieden sind, nach der Debatte eine Präferenz für einen Kandidaten entwickelt oder gesagt, welche Partei sie eher wählen würde. Sowohl am Sonntag als auch am Donnerstag überzeugte Merz etwas mehr unentschiedene Wähler als Olaf Scholz.

Solche Sendungen bieten für Kandidaten also große Chancen?

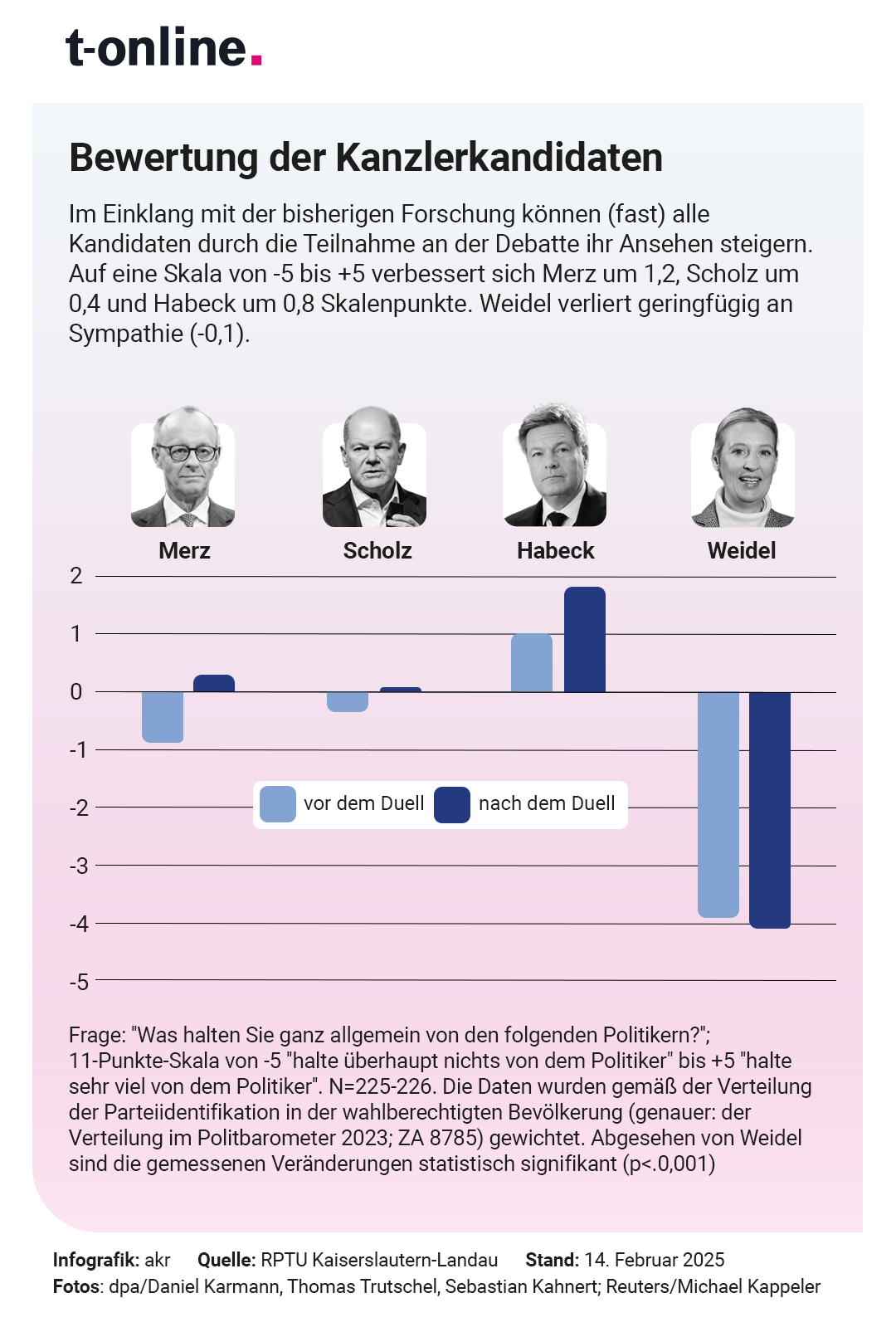

Unbedingt. Die Teilnahme an solchen TV-Duellen, selbst wenn man nicht als Sieger daraus hervorgeht, ist auf jeden Fall lohnenswert. Die Kandidaten können ihre Sympathien deutlich steigern. Das haben auch die bisherigen Debatten gezeigt. Generell sind die Kanzlerkandidaten ja ziemlich unpopulär, auch in unseren Befragungen, und zwar durch die Bank. Aber nach der Debatte am Sonntag haben sowohl Scholz als auch Merz ihr Ansehen deutlich gesteigert. Scholz allerdings mehr als Merz. Am Donnerstag war das dann andersherum. Da haben Merz und Habeck stärker profitiert als der Kanzler. Lediglich Alice Weidel war am Donnerstag sowohl vor der Debatte als auch danach die unpopulärste Kandidatin; für sie hat sich wenig verändert.

Was raten Sie Kandidaten, wie können sie Unentschlossene am besten erreichen?

Bei kontroversen Themen ist das natürlich schwer. Generell gilt: Ein sicheres Auftreten und klare Aussagen helfen, allerdings möglichst so formuliert, dass man breite Zustimmung einsammeln kann. Aber das ist einfacher gesagt als getan.

Allerdings. Welche Rolle spielen Äußerlichkeiten?

Das ist nicht so ganz klar in der Forschung. Manche behaupten, das hätte eine riesige Wirkung. Ich bin da eher skeptisch. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die meisten Menschen sich tatsächlich darauf konzentrieren, was inhaltlich gesagt wird und ihre Entscheidung und die Bewertung der Kandidaten daran ausrichten. Aber es gibt natürlich Menschen, die sich nicht tagtäglich mit Politik auseinandersetzen und die nicht so viel darüber wissen, die suchen dann eher nach anderen Bewertungskriterien für ihre Wahlentscheidung. Für sie ist der Einfluss nonverbaler und visueller Kommunikation größer als für andere.

Befragung zu TV-Debatten

Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau in Landau hat eine App entwickelt, die man sich gratis in den bekannten Stores und hier herunterladen kann. "RealSmart" heißt sie. In ihr gibt es einen Fragebogen und die Möglichkeit, die Kanzlerkandidaten während der Sendung am Sonntag live zu bewerten. Die Ergebnisse zu den vorangegangenen Wahldebatten finden Sie hier: rptu.de/s/tvduell

Das heißt für die Kandidaten dann was?

Möglichst sympathisch und nicht zu griesgrämig und grimmig wirken. Aber es kommt vor allem darauf an, authentisch zu sein. Es bringt nichts, sich zu verstellen und zu versuchen, eine andere Person vorzugaukeln, die man nicht ist und die die Wähler auch in der Vergangenheit nicht gesehen haben. Das Sympathische darf nicht aufgesetzt wirken. In der "Klartext"-Debatte am Donnerstag zum Beispiel hat Frau Weidel ein paar Mal sehr auffällig gelacht. Das war kein freundliches, sympathisches Lachen. Und das fällt Zuschauern natürlich auf.

Heute Abend treffen erstmals alle vier Kandidaten aufeinander. Ist das aus Zuschauersicht ein Nachteil?

Nein, dafür gibt es keine Hinweise. Im Gegenteil: Mit Blick auf die bereits erwähnte Möglichkeit, dass man mithilfe von TV-Debatten vergleichsweise einfach einen Eindruck von den wichtigsten Bewerbern um das Kanzleramt bekommt, ist das aus meiner Sicht eher ein Vorteil.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Maier.