Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Harvard-Philosoph Sandel "Das ist alles sehr, sehr gefährlich"

Donald Trump ist zurück, der Populismus erstarkt weltweit. Michael Sandel, Philosoph und Harvard-Professor, hat früh vor diesen Entwicklungen gewarnt. Im Interview erklärt er, was dagegen getan werden kann.

Eine Art goldenes Zeitalter der liberalen Demokratie sahen Zeitgenossen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 anbrechen. Doch unsere Gegenwart sieht anders aus: Russland führt einen Angriffskrieg, Donald Trump regiert erneut die Vereinigten Staaten und brüskiert alte Verbündete, in Europa erstarkt derweil allerorten der Populismus.

Wie konnte es dazu kommen? Michael Sandel, einer der renommiertesten politischen Philosophen unserer Zeit, hat früh und deutlich die Fehlentwicklungen in den liberalen Demokratien kritisiert. Im Interview erklärt Sandel, Ko-Autor des Buches "Die Kämpfe der Zukunft. Gleichheit und Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert" (mit Thomas Piketty), wie die liberalen Demokratien überhaupt in diese Situation geraten sind und wie sie wieder repariert werden können.

t-online: Professor Sandel, Donald Trump ist zurück an der Macht und hat sogleich mit der Demontage der amerikanischen Demokratie begonnen. Warum wollten so viele Amerikaner diesen Mann wieder als Präsidenten?

Michael Sandel: Die Situation ist wirklich dramatisch, aber ihre Entstehung ist erklärbar. Trump hat den Groll und die Unzufriedenheit ausgenutzt, die in weiten Teilen der US-Gesellschaft herrschen. Das stellte er ziemlich geschickt an. Diese Unzufriedenheit herrscht allerdings nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern in westlichen Demokratien insgesamt. Den etablierten Parteien ist es über Jahrzehnte nicht gelungen, die tieferen Ursachen dafür zu beseitigen. Nun bekommen sie die Quittung präsentiert.

Worin sehen Sie die Ursachen?

Viele Menschen beschlich ein wachsendes Gefühl der Entmachtung. Diese Leute – die vor allem aus den Arbeiterklassen stammen – sind zu der Überzeugung gelangt, dass die demokratischen Institutionen nicht für sie gearbeitet haben, ja, dass ihre Stimme nicht wirklich zählt. Für eine Demokratie ist es schlimm, wenn normale Bürger denken, dass sie kein gewichtiges Mitspracherecht dabei haben, wie sie regiert werden oder wie die Kräfte, die ihr Leben bestimmen, gelenkt werden. Dieses Gefühl der Entmachtung verband sich dann mit einer weiteren Quelle der Unzufriedenheit: nämlich dem Gefühl, dass eben diese Entmachtung mit dem Verlust der Gemeinschaft zu tun hatte. Das moralische Gefüge der Gemeinschaft – von der Familie über die Nachbarschaft und die Gemeinde bis hin zur Nation – schien sich aufzulösen. Daher holten die Unzufriedenen zum Gegenschlag aus.

Zur Person

Michael J. Sandel, Jahrgang 1953, ist Professor für Regierungslehre an der amerikanischen Harvard University. Einem Millionenpublikum wurde Sandel durch seine im Internet übertragene Vorlesungsreihe zum Thema Gerechtigkeit bekannt, seine Bücher wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Sein Buch "Das Unbehagen in der Demokratie. Was die ungezügelten Märkte aus unserer Gesellschaft gemacht haben" erschien 2023 in deutscher Übersetzung, gerade ist mit "Die Kämpfe der Zukunft. Gleichheit und Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert" (mit Thomas Piketty) Sandels neues Buch im Verlag C.H.Beck erschienen.

Dieser Gegenschlag war die zweimalige Wahl des Milliardärs Donald Trump ins US-Präsidentenamt?

Der Gegenschlag bestand in den USA in Donald Trump, ja, aber auch im Brexit in Großbritannien, Marine Le Pen in Frankreich und der AfD bei Ihnen in Deutschland. Es handelt sich um eine Entwicklung, die vor Jahrzehnten begann – und sie schaukelt sich weiter hoch.

In Ihrem neuen Buch "Die Kämpfe der Zukunft" diskutieren Sie mit Ihrem Mitautor, dem französischen Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty, auch über die Rolle des Neoliberalismus bei dieser Entwicklung. Wie viel Schuld trägt der Neoliberalismus tatsächlich?

Das ist ein wichtiger Punkt. Die beschriebenen Entwicklungen geschahen im Zeitalter der neoliberalen Globalisierung, die nicht nur wachsende wirtschaftliche Ungleichheiten hervorbrachte, sondern auch eine sich vertiefende Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern. Bei den Gewinnern dieser Globalisierung wächst und wächst das Gefühl, dass sie ihren Erfolg selbst verursacht haben. Was ist aber mit den zahlreichen Menschen, die nicht zu den Gewinnern gehören? Die Antwort ist hart und bitter: Diese Menschen wären selbst daran schuld. Daraus entstehen Groll und Verbitterung, das sollte wirklich niemanden überraschen.

Der Graben zwischen Reich und Arm wird größer, Neoliberalismus und Digitalisierung haben zudem eine neue Klasse von Superreichen erzeugt, deren Vermögen schier unermesslich sind.

Viele hart arbeitende Menschen haben das Gefühl, dass die Eliten auf sie herabschauen. Das konnte nicht ewig gutgehen. Donald Trump und andere haben sich all der Quellen dieser Unzufriedenheit bedient, Ähnliches beobachten wir in Demokratien rund um die Welt. Trump verspricht seinen Anhängern, dass er ihre Welt wieder großartig machen wird.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Versprechen einlösen wird?

Da sieht es eher schlecht aus. 2016 haben ihn die erwähnten Missstände zum Wahlsieg verholfen. In seiner ersten Amtszeit hat er aber wenig dafür getan, die wirtschaftliche Zukunft der Menschen zu verbessern, die ihn gewählt hatten – und zwar vor allem die Wähler aus der Arbeiterklasse, die wütend auf die Eliten waren. Trump versuchte stattdessen, die staatliche Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama abzuschaffen, auf die viele seiner eigenen Wähler angewiesen sind. Vergeblich. Was war hingegen Trumps einzige größere Errungenschaft während seiner ersten Amtszeit? Er setzte eine massive Steuersenkung durch, die unverhältnismäßig stark Wohlhabenden und großen Unternehmen nutzte, aber seinen Wählern aus der Arbeiterklasse relativ wenig brachte.

Diese Menschen haben Trump nun erneut gewählt. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Sie hielten weiter zu ihm, obwohl sein Wirtschaftsprogramm und seine ganze Regierung sehr auf die Bedürfnisse von Milliardären ausgerichtet sind. Trump betreibt einen seltsamen Populismus, man könnte ihn als plutokratischen Populisten bezeichnen. Er bringt keine besseren wirtschaftlichen Aussichten – denken Sie an seine Vorliebe für inflationstreibende Zölle –, aber die Wähler aus der Arbeiterklasse unterstützen ihn weiter. Dieses Gefühl der Entmachtung und die Wut gegen die Eliten sehe ich als Grund dafür.

Die amerikanischen Arbeiter wählen und unterstützen Trump, weil er es den gut ausgebildeten Eliten heimzahlt?

Trump verleiht ihrem Unmut Ausdruck, diese Menschen glauben, dass besagte Eliten auf sie herabblicken. Wir dürfen auch nicht vergessen, was Trump sonst alles noch verspricht. Grönland will er übernehmen und Kanada zu einem Teilstaat der USA machen. Trump projiziert ein Gefühl der Handlungsfähigkeit, der Souveränität, der Macht – ein Gefühl, nach dem sich die Menschen sehnen. Auch wenn das überhaupt nicht in Ordnung ist, selbst wenn es nichts verbessert: weder das wirtschaftliche Wohlergehen dieser Menschen oder ihre Zukunft generell.

Nun haben sich die Amerikaner mit Donald Trump und dem superreichen Unternehmer Elon Musk, der im Moment Trumps Politik exekutiert, für eine extrem disruptive Lösung ausgesprochen. Haben die Demokraten die Chance vertan, eine Art "New Deal" für Amerika zu starten, mit dem Präsident Franklin D. Roosevelt die USA in den Dreißigerjahren erfolgreich durch schwerste wirtschaftliche und soziale Verwerfungen geführt hatte?

Es wurden Chancen vertan, daran besteht kein Zweifel. Nun walten Trump und Musk. Was wir aber wirklich brauchen, ist ein sozialer und wirtschaftlicher Wandel, wie ihn der New Deal von Franklin D. Roosevelt einst herbeigeführt hat: Er beinhaltete zum Beispiel eine aktivere Rolle der Regierung bei der Zügelung der Macht der großen Unternehmen, die nicht rechenschaftspflichtig waren. Roosevelt argumentierte damals, dass eine zu große Machtkonzentration bei diesen Unternehmen die amerikanische Freiheit und die amerikanische Demokratie bedrohen würden. Das sollte uns bekannt vorkommen, wenn wir an die Techgiganten in unserer Gegenwart denken.

Roosevelt gelang es zu seiner Zeit, die großen und mächtigen Unternehmen zu bändigen.

Roosevelt erließ eine strenge Kartell- und Antimonopolpolitik, er führte eine energischere Rolle der Regierung bei der Förderung von Gewerkschaften und Tarifverhandlungen ein und sorgte für eine Stärkung des sozialen Sicherheitsnetzes. Das ist genau die Art von Agenda, die wir jetzt brauchen, um die sich ausweitenden Ungleichheiten zu bekämpfen.

Nun können weder die Demokraten in den USA noch die Parteien der demokratischen Mitte in Europa die Populisten zurückdrängen, indem sie sich darauf beschränken, Trump, Rassemblement National und die AfD zu verteufeln. Was tun?

Sie haben völlig recht. Der Erfolg der rechtsautoritären Versionen des Populismus ist in der Regel ein Symptom für das Scheitern der progressiven Politik. Damit haben wir es in den USA zu tun, über die ich hier hauptsächlich spreche, aber es gibt ähnliche Muster in den europäischen Demokratien in den vergangenen Jahrzehnten: Die Demokraten und Republikaner haben gleichermaßen eine neoliberale Version der Globalisierung angenommen. Das hat zu hohem Wirtschaftswachstum und großen Gewinnen für die oberen zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung geführt, während das Medianeinkommen in realen Zahlen rund fünf Jahrzehnte lang stagnierte. Ich betone: In dieser Zeit des großen Wirtschaftswachstums, im Zeitalter der Globalisierung, stagnierte das Medianeinkommen also in realen Zahlen. Das ist eine ziemlich lange Zeit, in der sich die Aussichten für die arbeitenden Menschen nicht verbessert haben. Wie konnte es so weit kommen? Ronald Reagan in den USA und Margaret Thatcher in Großbritannien waren in den Achtzigerjahren mit der Behauptung angetreten, die Regierung sei das Problem, die Märkte hingegen die Lösung.

Mit diesem Grundsatz brachen dann weder der Demokrat Bill Clinton noch Tony Blair mit New Labour in den Neunzigerjahren. In Ihrem Buch "Das Unbehagen in der Demokratie" kritisierten Sie schon im ursprünglichen Erscheinungsjahr 1996 Clintons Hinwendung zur "neoliberalen Agenda".

Mein Buch "Das Unbehagen in der Demokratie" ist eine frühe Kritik der politischen Fehlentscheidungen, die uns in die heutige Lage versetzt haben. Als Mitte-Links-Parteien in den Neunzigerjahren an die Macht gelangten, haben sie einige der harten Kanten der Politik von Reagan und Thatcher bis zu einem gewissen Grad abgeschliffen. Aber sie haben deren grundlegende Prämisse, den fundamentalen Marktstaat, nicht infrage gestellt. Das gilt auch für Gerhard Schröder von der SPD. Sie haben auch nicht die Annahme hinterfragt, dass Märkte und Marktmechanismen die primären Instrumente seien, um das öffentliche Wohl zu definieren und zu erreichen.

Eher im Gegenteil.

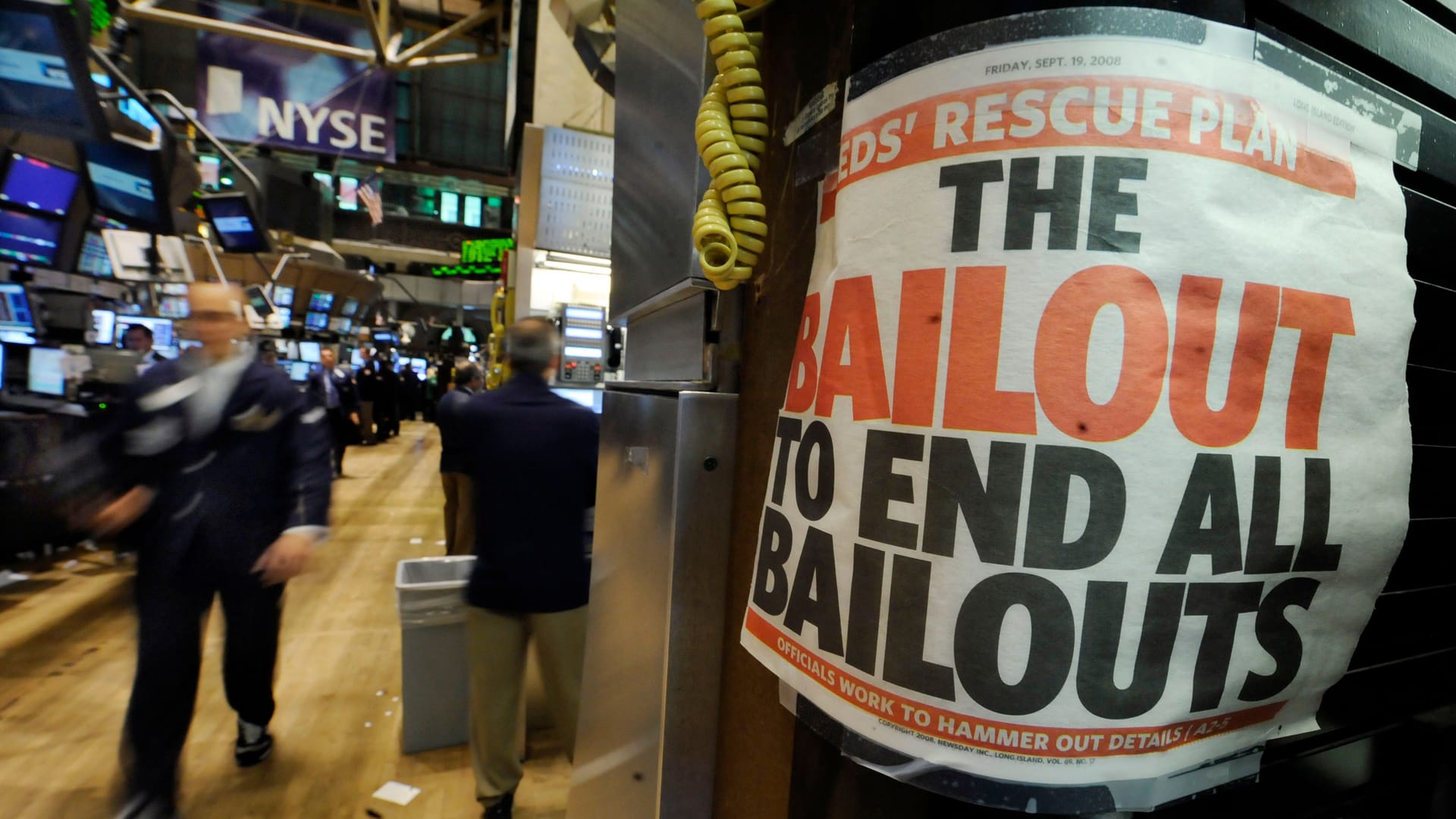

Ja. Stattdessen machten sie sich diese Philosophie der Freihandelsabkommen und des Beharrens auf freiem Kapitalfluss über Grenzen hinweg zu eigen: zwei Dinge, die die neoliberale Globalisierungsperiode von den 1990er-Jahren bis in die 2020er-Jahre hinein prägten. Dann haben sie auch noch die Finanzindustrie dereguliert, wobei daran sowohl Republikaner als auch Demokraten beteiligt waren. Und dann kam der Absturz, die Finanzkrise von 2008. Anstatt diesen radikalen Moment zu nutzen, um die Finanzmärkte zu regulieren, das öffentliche Wohl wieder in den Vordergrund zu rücken oder gar einen "New Deal" zu entwerfen, bauten die Demokraten Wall Street mit einer massiven Rettungsaktion auf Kosten der Steuerzahler wieder auf. Was geschah hingegen mit den normalen Hausbesitzern? Die überließ man ihrem Schicksal. Präsident Barack Obama hat dies zwar bedauert, abgehalten hat ihn das aber nicht.

Damals begann die Abwendung der amerikanischen Arbeiterschaft von der Demokratischen Partei. Können Sie diesen Prozess erläutern?

Die damaligen Rettungsaktionen in westlichen Demokratien bewiesen, dass sich niemand darauf verlassen konnte, dass die Demokraten oder eine andere progressive Partei die Ungleichheit bekämpfen, die enthemmte Finanzwirtschaft und andere Wirtschaftsmächte zügeln würden. So entstanden zwei Protestströmungen: Aufseiten der Linken bestand sie aus der Occupy-Wall-Street Bewegung und der überraschend starken Kandidatur von Bernie Sanders im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten 2016. Die auf der rechten Seite war die Tea-Party-Bewegung und schließlich die Kandidatur von Donald Trump.

Rechts sollte sich langfristig als erfolgreicher erweisen.

So ist es. Das war der Weg zu Trump, ähnliche Geschichten lassen sich für die Labour Party in Großbritannien, die Sozialistische Partei in Frankreich und die Parteien der linken Mitte in Deutschland erzählen: Sie alle haben es zur rechten Zeit versäumt, sich mit den wachsenden Ungleichheiten in ihren Ländern zu befassen – sowohl in Bezug auf Einkommensunterschiede als auch in Hinsicht auf Ungleichheiten in Bezug auf Würde und mangelnder Anerkennung für die arbeitende Klasse. Es gibt einen Mangel an Respekt für sie.

Warum haben diese Parteien die Gefahr nicht erkannt? Sie haben Ihr Buch "Das Unbehagen in der Demokratie" 1996 in der ersten Auflage veröffentlicht, andere mahnende Stimmen gab es ebenfalls zuhauf.

Ein Teil des Problems besteht hier in Amerika darin, dass die Demokratische Partei von den Wahlkampfspenden der Wall Street und der Finanzindustrie abhängig geworden ist. Im Jahr 2008, als Barack Obama erstmals gewählt wurde, gab es zum ersten Mal den Fall, dass ein demokratischer Präsidentschaftskandidat mehr Wahlkampfspenden von der Wall Street erhielt als sein Herausforderer von den Republikanern. Das eine Problem ist also das Geld, aber es verdeckt eine viel größere Gefahr: Traditionell waren die Demokraten die Partei der arbeitenden Bevölkerung …

Das waren sie seit Franklin D. Roosevelt.

Genau. Sie nahmen für sich in Anspruch, das Volk gegen die Mächtigen zu vertreten. Aber schon 2008 – und erst recht 2016, als Donald Trump Hillary Clinton besiegte – hatte sich die Demokratische Partei mehr auf die Interessen, die Werte und die Ansichten der Besserverdienenden und der gut ausgebildeten Klassen eingestellt als auf die der Arbeiter, die sie einst vertraten. So konnte Donald Trump mit überwältigender Mehrheit bei den Menschen ohne Hochschulabschluss gewinnen. Eine der gewaltigsten Klüfte, die unsere westlichen Gesellschaften heute spalten, ist die zwischen Menschen mit und ohne Hochschulabschluss.

Es mutet doch seltsam an, wenn nun Elon Musk, als reichster Mensch der Welt, behauptet, für die Interessen der amerikanischen Arbeiter einzutreten.

Musk will den Staat kapern, das ist sein Ziel. Der Staat soll erobert werden, damit er seinen Interessen dient. Oder denen von Donald Trump, der auch Vergeltung an seinen sogenannten politischen Feinden üben will. Wir dürfen auch nicht vergessen, welchem Zweck dieser Einmarsch von Musks Leuten in das Finanzministerium dienen könnte: Womöglich will Musk sein eigenes Zahlungssystem für die Plattform X einrichten. Das ist alles sehr, sehr gefährlich.

Die Demokraten in den USA wirken bis heute geschockt vom Wahlsieg Trumps, in Deutschland könnte die AfD bei der kommenden Bundestagswahl den zweiten Platz belegen. Haben Sie einen Ratschlag?

Es wurden Versprechen gebrochen, nun müssen sie "repariert" werden. Der erste Schritt zur Heilung unserer beschädigten Demokratien besteht für progressive Parteien darin, dass sie ihr Versagen eingestehen und ihre Aufgabe und ihren Zweck neu definieren müssen. Im Zeitalter der neoliberalen Globalisierung und der finanziellen Deregulierung hat die Umarmung des Marktes durch diese Parteien dazu geführt, dass sich Ungleichheiten vergrößert haben und der Glaube der Menschen, dass sie über ihre Zukunft mitbestimmen können, geschwächt wurde. Fortschrittliche Parteien müssen nun ein mutiges Projekt der demokratischen Erneuerung in Angriff nehmen sollten – und das sollte damit beginnen, dass sie die Ungleichheit ernst nehmen.

Was schlagen Sie konkret vor?

Wir müssen von der Frage wegkommen, wie wir Menschen für diesen Konkurrenzkampf in Form eines meritokratischen Rennens um Leistung hochrüsten. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, eine Wirtschaft und eine Gesellschaft zu schaffen, die jeden ehrt und respektiert, der zum Wohle der Gemeinschaft beiträgt. Unabhängig davon, ob jemand einen Hochschulabschluss hat oder nicht. Die Würde der Arbeit befasst sich also mit Ungleichheiten bei Einkommen und Vermögen, aber auch mit Respekt und Wertschätzung. Wenn wir zum Beispiel an die Würde der Arbeit glauben, wie können wir dann rechtfertigen, dass Einkünfte aus Arbeit höher besteuert werden als Einkünfte aus Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinnen?

Joe Biden strebte zwar keinen "New Deal" an, aber eine Art "Green Deal" in Bezug auf eine ökologische und klimaschonende Transformation der US-Wirtschaft. Donald Trump will diesen Prozess nun stoppen, obwohl die entsprechenden Gelder eher Staaten zugutekommen, die ihn gewählt haben. Wie lässt sich in diesem Klima noch eine progressive Politik machen?

Der Übergang zu einer grünen Wirtschaft ist ein gutes Beispiel für die dringend notwendige Belebung einer lokalen Selbstverwaltung, die den Menschen ein sinnvolles Mitspracherecht bei den Kräften gibt, die ihr Leben gestalten. Wenn wir zulassen, dass der Übergang in eine ökologischere Wirtschaft hauptsächlich als ein technokratisches Projekt betrachtet wird, das von Eliten und Technokraten betrieben wird, dann haben wir ein großes Problem. Das würde das ohnehin weit verbreitete Misstrauen gegenüber Eliten und Experten noch verstärken. Die Bürger haben – aufgrund der Erfahrung der letzten Jahrzehnte – auch recht, wenn sie den Eliten misstrauen. Die Eliten haben nicht sehr gut regiert. Das ist die bittere Wahrheit.

Wie stellen sie sich die Restauration einer bürgernahen Selbstverwaltung vor?

Jenseits von Arbeitnehmervertretungen in Aufsichtsräten von Unternehmen gibt es in vielen Ländern zunehmend Experimente mit Bürgerversammlungen: Gruppen von Bürgern, die manchmal per Losverfahren ausgewählt werden, kommen zusammen, um über wichtige Themen zu beraten, auch über schwierige Fragen wie die Einwanderungspolitik oder die Klimakrise. Wichtig dabei ist, dass diese Leute aus ganz unterschiedlichen Kreisen stammen, und sich ihre sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse unterscheiden. Wissen Sie, was eines der größten Probleme der wachsenden sozialen Ungleichheit bei uns in den USA ist?

Bitte.

Wir haben immer weniger Institutionen und öffentliche Orte, wo sich Menschen aus den verschiedenen Klassen treffen. Ich spreche von öffentlichen Plätzen, Schulen, Verkehrsmitteln, Parks, Bibliotheken, Sportstadien und so weiter. Das sind die Orte der Zivilgesellschaft, die uns im besten Fall zusammenbringen. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Ungleichheit verschärft, die Wohlhabenden haben sich von diesen öffentlichen Einrichtungen losgekauft. Anstatt in eine städtische Freizeiteinrichtung zu gehen, haben sie ein Abo für einen privaten Gesundheitsclub abgeschlossen.

Was ist Ihr Vorschlag?

Wir sollten öffentliche Einrichtungen schaffen, die stark genug sind, dass jeder seine Kinder dorthin schicken möchte. Wir haben es in den vergangenen Jahrzehnten versäumt, die zivilgesellschaftliche Infrastruktur für ein gemeinsames demokratisches Leben wieder aufzubauen. Demokratie erfordert keine vollkommene Gleichheit, aber sie erfordert, dass Menschen mit unterschiedlichem wirtschaftlichem Hintergrund einander im normalen Tagesablauf begegnen. Denn so lernen wir, mit Unterschieden zu leben und sie auszuhandeln. So lernen wir, uns um das Gemeinwohl zu kümmern.

Stattdessen verbringen die Menschen reichlich Zeit in den sozialen Medien, womit sich der Kreis zu Donald Trump wieder schließt: Die Größen des Silicon Valley haben ihren Frieden mit ihm gemacht.

Ja. Die sozialen Medien sind entgegen allen Hoffnungen kein effektives Forum für den öffentlichen Diskurs. Soziale Medien haben mit dem Versprechen begonnen, uns zusammenzubringen. In Wirklichkeit haben sie uns immer weiter auseinandergetrieben. Das hat hauptsächlich mit dem Geschäftsmodell zu tun, das sie antreibt. Dieses Geschäftsmodell müssen wir ändern.

Das wird unter Donald Trump eher nicht passieren.

Das sollte uns aber nicht daran hindern, eine bessere Zukunft zu entwerfen. Teil unseres Problems ist, dass wir die Kunst des demokratischen öffentlichen Diskurses verlernt haben. Was heute als öffentlicher Diskurs durchgeht, besteht aus parteiischen Schreiduellen, bei denen sich die Leute gegenseitig anbrüllen, anstatt miteinander zu diskutieren und zu lernen, denjenigen zuzuhören, mit denen wir nicht übereinstimmen. Das können wir besser hinbekommen.

Professor Sandel, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Michael Sandel via Videokonferenz