Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Historiker Timothy Garton Ash "Putin zeigt alle Symptome"

Russland führt nicht nur Krieg gegen die Ukraine, sondern nimmt den gesamten Westen ins Visier. Wie kann die Bedrohung gebannt werden? Indem Deutschland wieder Mut fasst, sagt der Historiker Timothy Garton Ash.

Die Euphorie im Jahr 1989 war riesig: Grenzen fielen, der Kalte Krieg war plötzlich keine Gefahr mehr. Ein Zeitalter von Frieden und Demokratie schien denkbar, zumindest in Europa. Rund drei Jahrzehnte später herrscht ein Angriffskrieg auf unserem Kontinent, Populisten sind auf dem Vormarsch. Wie konnte es so weit kommen? Und wie sollte Europa auf die Bedrohungen reagieren, um Freiheit und Sicherheit zu verteidigen?

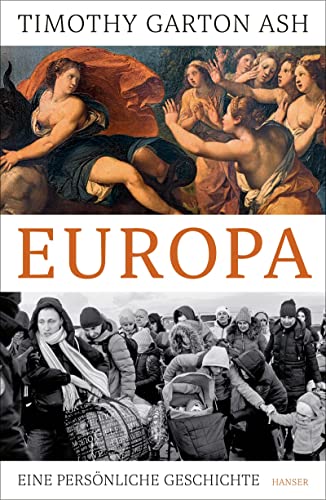

Timothy Garton Ash zählt nicht nur zu den führenden Historikern unserer Zeit, sondern ist auch ein viel gereister Kenner unseres Kontinents. Sein neues Buch "Europa. Eine persönliche Geschichte" seziert und analysiert scharfsichtig Erfolge und Misserfolge von Politikern und Gesellschaften. Im t-online-Gespräch nimmt Garton Ash Deutschland in die Verantwortung und erklärt, wie sich eine Niederlage in der Ukraine positiv auf Russland auswirken könnte.

t-online: Professor Garton Ash, 1994 sind Sie einem kleinen Mann begegnet, der noch groß Karriere machen sollte: Wladimir Putin. Wie haben Sie ihn damals erlebt?

Timothy Garton Ash: Ich besuchte eine Konferenz in St. Petersburg und dämmerte gerade im typischen Halbschlaf vieler Zuhörer vor mich hin, als der Stellvertreter des Bürgermeisters das Wort ergriff. Niemand von uns westlichen Besuchern kannte ihn. Er sah unangenehm und unscheinbar aus. Aber was er sagte, ließ mich sofort aufschrecken.

Was sagte er?

Er behauptete in aggressivem Ton, dass es nach dem Ende der Sowjetunion Gebiete außerhalb der Russländischen Föderation gebe, die "historisch immer zu Russland gehörten". Darunter auch die ukrainische Krim.

Die Putin dann 2014 als Präsident erobern ließ.

1994 hinterließ Putin bei mir einen starken Eindruck, weil er derart eindringlich sprach. Ich hätte mir damals aber nicht im Traum vorstellen können, dass er seinen Aussagen zwanzig Jahre später Taten folgen lassen würde. Dieses Erlebnis zeigt mir: Die imperiale Ideologie ist in der russischen Staatselite schon lange fest verankert. Es geht diesen Leuten nicht darum, das Sowjetimperium wiederauferstehen zu lassen, sondern das Russische Reich. Es ist Imperialismus. Putins Angriff auf die Ukraine vor anderthalb Jahren ist die Folge dieser Ideologie. Zugleich zeigt Putin alle Symptome eines Mannes, der zu lange an der absoluten Macht ist: Er kann einfach nicht genug bekommen.

Wir Deutschen wiederum konnten lange Zeit nicht genug vom billigen russischen Gas und Öl bekommen. Das einträchtige Verhältnis zwischen Berlin und Moskau hat Deutschland bei den osteuropäischen Partnerländern viel Vertrauen gekostet.

In Deutschland hat man Osteuropa lange Zeit viel zu sehr durch die russische Brille betrachtet – durch die russische imperiale Brille, wohlgemerkt! Das spüren die Ukrainer bis heute.

Timothy Garton Ash, Jahrgang 1955, lehrt European Studies am St Antony’s College der University of Oxford und ist zugleich Senior Fellow an der Hoover Institution der Stanford University. Garton Ash schreibt regelmäßig für internationale Medien wie den britischen "Guardian". 2017 wurde er mit dem Internationalen Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet. Ein Jahr zuvor hatte der Historiker mit "Redefreiheit. Prinzipien für eine vernetzte Welt" ein viel beachtetes Buch zur Diskussionskultur in Zeiten von Globalisierung und Internet veröffentlicht. Im April 2023 erschien sein neuestes Werk: "Europa. Eine persönliche Geschichte".

Noch 2014 äußerte der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt Verständnis für die russische Annexion der Krim und bestritt, dass die Ukraine ein Nationalstaat sei.

Das ist ein gutes Beispiel. Die Osteuropaexpertin Gwendolyn Sasse plädiert mit überzeugenden Argumenten für eine "Dekolonialisierung" des deutschen Denkens in Hinsicht auf den osteuropäischen Raum. Ich finde diese Überlegung überaus wichtig. Wenn wir Briten über Dekolonialisierung unseres Denkens sprechen, meinen wir damit unser eigenes Verhältnis zu früheren Kolonien wie etwa Indien. Deutschland hingegen muss dringend einen anderen Blick auf die früheren Kolonien des russischen Imperiums entwickeln – also vor allem die osteuropäischen Staaten.

Der andauernde Widerstand der Ukrainer gegen die russischen Invasoren hat in dieser Hinsicht zumindest einiges geleistet.

Trotzdem ist es noch ein langer Weg, bis die Ukraine allerorten uneingeschränkt als souveräner und von Russland unabhängiger Staat wahrgenommen wird. Tatsächlich ist schon die Formulierung von "der Ukraine" problematisch. Wir sprechen doch auch nicht von "dem Frankreich" oder "dem Polen". Eigentlich müsste es im Deutschen schlichtweg "Ukraine" heißen.

Wo wir gerade beim Englischen sind: Vor einigen Monaten haben Sie den Begriff "Scholzing" populär gemacht. Sie meinten damit Olaf Scholz' zögerliche Haltung hinsichtlich der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Wie urteilen Sie heute über den Bundeskanzler?

Olaf Scholz "scholzt" nicht mehr. Jedenfalls in Sachen Ukraine. Es hat eine große Wende stattgefunden, mittlerweile ist Deutschland einer der tatkräftigsten Unterstützer Kiews, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Und das ist gut so!

Sie haben die Ukraine kürzlich besucht. Was waren Ihre Eindrücke?

Ich war eine Woche in Kiew. Jemand sagte mir, dass viele Einwohner abends öfter den deutschen Flugabwehrpanzer Gepard feuern hören. Er soll ein ganz besonderes Geräusch machen, wenn er schießt: Sehr stark und sehr laut, man könne es gut von anderen Waffen unterscheiden. Dann spüre man die Solidarität aus Deutschland doch besonders deutlich. Auch aus dem ganzen Westen. Aber im Vergleich zu meinem letzten Besuch vor fünf Monaten fand ich die Menschen sichtbar müder, erschöpfter und auch frustrierter durch den langsamen Fortschritt bei der Befreiung der besetzten Gebiete.

Seit vielen Jahren fordern die osteuropäischen Staaten nicht nur Solidarität, sondern auch Führung von Deutschland. Ist Deutschland dazu nun in der Lage?

Eine neue strategische Rolle Deutschlands in Europa ist dringend nötig. Bislang gab es in dieser Hinsicht drei wegweisende Strategien: erstens Konrad Adenauers Westbindung, zweitens Willy Brandts Ostpolitik und drittens Helmut Kohls Bemühungen um die Einigung Deutschlands und Europas. Jetzt braucht es den nächsten Wurf: die doppelte Osterweiterung von Europäischer Union und Nato in Richtung westlicher Balkan und Ukraine, Moldau und Georgien. Eine Gesamteuropapolitik. Dieser große Schritt erfordert dringend das Engagement Deutschlands.

Danach sieht es in der derzeitigen Bundesregierung aber nicht aus. Auf dem Nato-Gipfel in Vilnius wurden die Erwartungen der Ukraine an einen Nato-Beitritt auf Drängen Deutschlands und der USA sogar deutlich gedämpft.

Wir müssen realistisch bleiben. Selbst in Kiew glaubt niemand, dass die Ukraine während des Krieges Nato-Mitglied werden kann. Aber ein unmissverständliches Versprechen für die Zukunft hätte ich mir für die Ukrainer schon erhofft. In seiner Ukraine- und Russlandpolitik richtet sich Olaf Scholz eben stark nach den Vereinigten Staaten – und die Administration von Joe Biden war in dieser Hinsicht unnachgiebig.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dagegen hat sich umorientiert: Nach seinen umstrittenen Äußerungen im Hinblick auf die chinesische Bedrohung Taiwans plädiert er nun für eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine.

Großbritannien hat die "Royal Family", aber politisch ist das republikanische Frankreich die eigentliche Monarchie: Wenn der gewählte "Monarch" seine Politik ändert, ändert sich die Politik des ganzen Landes. Frankreich spricht sich nun klipp und klar für eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine aus, während Deutschland noch nicht so weit ist. Leider. Was wäre beim Nato-Gipfel alles möglich gewesen, hätten Paris und Berlin an einem Strang gezogen!

Sie klingen so, als wäre Deutschland eher die Bremse als der Motor Europas.

Deutschland ist seit der Wiedervereinigung vor mehr als 30 Jahren eine überaus zufriedene Status-quo-Macht. Sowohl in der Außenpolitik als auch in der Innenpolitik. "Keine Experimente!" und "Weiter so!" waren die bestimmenden Parolen. Die Umstellung auf die veränderte weltpolitische Lage braucht offensichtlich Zeit.

Aber die Zeit läuft uns weg: Russlands Krieg, Chinas Machtstreben und die Klimakrise sind keine Probleme, die auf die lange Bank geschoben werden können.

Je weniger Zeit verschwendet wird, desto besser, stimmt. Aber wir müssen fair bleiben. Die Energiewende beispielsweise wird in der Europäischen Union schon recht energisch vorangetrieben. Im Augenblick sorge ich mich vor allem um die Ukraine: Ihr geht die Zeit aus.

Weil Putin auf einen Machtwechsel bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 hofft?

Die europäische Unterstützung für die Ukraine ist nicht ernsthaft gefährdet. Mit Ungarn, Bulgarien und Slowakei haben wir ein paar unsichere Kantonisten, aber Großbritannien, Deutschland und Frankreich werden weiter zu Kiew halten. Der Hauptteil der militärischen Unterstützung kommt aber aus den Vereinigten Staaten – wo möglicherweise der nächste Präsident erneut Donald Trump wird. Das wäre eine Katastrophe für die Ukraine.

Trauen Sie Trump zu, dass er die Unterstützung für die Ukraine über Nacht einstellen würde?

Ja. Die Ukrainer könnten dann schlagartig ihren wichtigsten Unterstützer verlieren. Das wäre ein Fest für Putin.

Dann sollte dieses Szenario doch für uns Europäer ein umso größerer Ansporn sein, unsere Abhängigkeit von den USA zu reduzieren.

Da muss viel mehr passieren. Vor allem im forcierten Auf- und Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie. Den braucht es zunächst für die unmittelbaren Bedürfnisse der ukrainischen Armee, in mittelfristiger Perspektive aber auch für Europa selbst. Wir haben uns das Ziel gesetzt, Europa militärisch und sicherheitspolitisch zu stärken. Das muss viel schneller vorangehen.

Unser Kontinent könnte aber noch mehr sein als ein waffenstarrender Machtfaktor. In Ihrem neuen Buch "Europa. Eine persönliche Geschichte" greifen Sie eine Überlegung des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba auf: Er bezeichnet die Europäische Union als den ersten Versuch der Geschichte, ein "liberales Imperium" zu begründen.

Der Begriff liberales Imperium ist selbstverständlich eine intellektuelle Provokation. Bei den meisten Europäern stößt er auf Ablehnung, denn in ihrer Vorstellung ist ein Imperium etwas Vergangenes und vor allem Schlechtes. Das Gedankenspiel von der EU als Imperium ist aber lohnenswert, denn es bringt uns dazu, über Macht nachzudenken.

Macht ist ein Wort, das die Bundesregierung und die EU-Kommission ungern aussprechen.

Wir sollten über Macht und ihre Verteilung aber dringend sprechen. Wie sonst wollen wir Putins aggressivem und revanchistischem Imperium widerstehen? Auf welche Weise können wir mit Chinas neuem Imperium umgehen? Vom neo-osmanischen Imperium eines Recep Tayyip Erdoğan ganz zu schweigen? Ich kann nur raten, Macht und ihre Auswirkungen ernst zu nehmen. Oft wird bei uns von strategischer Autonomie oder Europäischer Souveränität gesprochen. Worum es aber wirklich geht, ist europäische Macht.

Putin demonstriert jeden Tag aufs Neue, dass Macht für ihn vor Recht kommt.

So ist es. Und wenn das freie Europa darauf nicht mit einem eigenen Machtbewusstsein reagiert, droht es den Kürzeren zu ziehen.

In Ihrem Buch berichten Sie von Begegnungen mit großen Europäern wie Helmut Kohl, die die Einigung des Kontinents vorangetrieben haben. Fehlen heute solche Persönlichkeiten?

Wir haben doch einen großen Europäer unter uns: Wolodymyr Selenskyj. In seiner ersten Rede vor dem Europäischen Parlament hat der ukrainische Präsident eine Formulierung gewählt, die ich überaus spannend finde: "Zeigen Sie, dass Sie Europäer sind", forderte er die EU-Staatschefs auf. Normalerweise fordert Westeuropa die Osteuropäer zu diesem Beweis auf – aber Selenskyj hat den Spieß einfach umgedreht. Das war ebenso geschickt wie berechtigt. Im Übrigen glaube ich nicht, dass es allein auf die großen Persönlichkeiten ankommt. Vor allem innerhalb der jüngeren Generation gibt es viele überzeugte Anhänger Europas.

Es gibt allerdings auch eine zunehmende Anzahl von Menschen, die Europa den Rücken zuwenden. Menschen, die in Frankreich Marine Le Pen und den Front National wählen oder hierzulande die AfD.

In Abwesenheit großer ideologischer Gegner sind wir leider faul geworden. Indem wir Europäer uns der übrigen Welt zuwandten, haben wir die Bedürfnisse vieler Menschen in unseren eigenen Gesellschaften vergessen. Diese Hybris rächt sich nun.

Lässt sich dieser Fehler wiedergutmachen?

Aus Fehlern zu lernen, ist die große Stärke des Liberalismus. Des eigentlichen Liberalismus, nicht des nur-ökonomischen Liberalismus, zu dem er in den 2000er-Jahren weitgehend verkümmert ist. Olaf Scholz war im letzten Bundestagswahlkampf mit dem Slogan vom "Respekt" auf der richtigen Spur, um den sozial Schwächeren in der Gesellschaft Aufmerksamkeit und Anerkennung zu verschaffen.

Und was geschähe, falls bei den nächsten Wahlen in Frankreich Marine Le Pen Präsidentin wird?

Das würde wahrscheinlich zunächst als Katastrophe gewertet.

Wäre es das denn nicht?

Es wäre sicherlich eine überaus kritische Situation, die zu einer noch restriktiveren Migrationspolitik der Europäischen Union führen und die Situation für Menschen aus der Minderheit von LGBTQ+ markant verschlechtern würde. Das Ende der Europäischen Union wäre nicht gekommen, aber eine Teil-Abkoppelung der EU von den in Artikel 2 des EU-Grundvertrags befestigten liberalen Werten, ein Rechtsruck des gesamten europäischen Projekts. Grundsätzlich hat Europa inzwischen aber auch mit Giorgia Meloni umzugehen gelernt.

Frankreich ist für Europas politische Entwicklung aber doch wichtiger als Italien.

Ja, schon richtig. Es bereitet mir große Sorge, dass die alte Grenze zwischen Liberalkonservativen, Christdemokraten und extremen Rechten immer weiter erodiert. Und Ungarn ist nicht mehr eine Demokratie. Europa ist heute nicht mehr die Gemeinschaft liberaler Demokratien, die es einmal war.

Der Kreml hat diese Entwicklung durch Alimente für rechte Parteien und die Verbreitung von Fake News gefördert. Wie sollten die EU-Staaten künftig mit Russland umgehen?

Willy Brandt und Egon Bahr mussten zwangsläufig noch über Moskau gehen, um in Ost-Berlin und in Osteuropa etwas erreichen zu können. Das war ein geopolitischer Zwang. Mittlerweile ist es umgekehrt: Wir müssen heute über Osteuropa gehen, um in Russland langfristig Wandel zu bewirken. Wir müssen eine andere geopolitische Lage um Russland herum schaffen. Deswegen auch die Notwendigkeit einer neuen doppelten Osterweiterung von EU und Nato. Der ehemalige US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzeziński hat einmal festgestellt, dass Russland ohne die Ukraine kein Imperium mehr sein könne. Die Stärkung einer demokratischen und liberalen Ukraine kann daher nur in unserem Interesse liegen. Das ist langfristig die beste Russlandpolitik.

Sergei Witte, Premierminister unter dem letzten Zaren Nikolaus II., hat einmal gesagt, dass Russland nur ein Imperium sein könne, aber niemals ein Nationalstaat.

Als Großbritannien und Frankreich ihre Kolonialreiche verloren, konnten sie zu ihrer Rolle als konsolidierte Nationalstaaten zurückkehren. Russland hingegen ist seit Jahrhunderten nichts anderes als ein Imperium. Wenn wir aber aggressive Imperien im 21. Jahrhundert nicht mehr tolerieren wollen, dann muss Russland sein Imperium endgültig aufgeben. In Moskau sollte man die große Rede lesen, die der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 anlässlich des 40. Jahrestages des Weltkriegsendes in Europa hielt. Sinngemäß sagte er darin: Die Niederlage war das Beste, was Deutschland passieren konnte.

Ihr Ratschlag dürfte im Kreml kein Gehör finden.

Ich meine es ernst: Das Beste für Russland, langfristig, wäre eine große Niederlage. Das sage ich als ein Freund Russlands. Deutschland ermöglichte die Kapitulation 1945 Freiheit und Demokratie, Rechtsstaat und Wohlstand. Wenn dieses glückliche Unglück nur auch für Russland möglich wäre ...

Eine vollständige russische Niederlage ist angesichts der russischen Atomwaffen aber doch unrealistisch.

Richtig. Daher können wir nur die größtmögliche Niederlage für Russland herbeiführen – das heißt, den größtmöglichen Sieg der Ukraine. Darin läge auch eine große Chance für Russland, sich endlich demokratisch zu entwickeln. Auf meinen vielen Reisen durch Europa im Laufe von fünf Jahrzehnten habe ich immer wieder erlebt, dass Unmögliches tatsächlich möglich werden kann. Geben wir die langfristige Hoffnung – auch die vieler Russen – auf eine russische Demokratie doch nicht auf.

Professor Garton Ash, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Timothy Garton Ash via Videokonferenz