Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Deutschland und die Migration Multiples Organversagen

Dem Kanzler sei das Land entglitten, sagt Oppositionschef Friedrich Merz nach den Messermorden von Solingen. Eine viel zu einfältige Erklärung für ein komplexes Versagen über lange Zeit.

Am vergangenen Samstagabend, als sich die Hinweise auf den Täter von Solingen verdichteten, saßen wir, meine Frau und ich, bei guten und innigen Freunden im Garten ihres Wochenendhäuschens unter knorrigen alten Apfelbäumen. Und natürlich sprachen wir über die Sache, aber in einem größeren Kontext, vor allem zeitlich.

Er habe vor fünf Jahren seinen Schwenk vollzogen, sagte mein guter Freund, dessen Name nichts zur Sache tut, der beruflich ab und zu mit der SPD zu tun hat und der Sozialdemokratie wohlwollend gegenübersteht, wenn auch zunehmend fremdelnder. Er verstehe überhaupt nicht, warum die SPD diesen Schwenk in der Migrationsfrage nicht längst vollzogen habe, wenn sie denn noch einen letzten Rest Gespür für ihre Wählerklientel habe. "Du", sagte er dann noch, "du warst übrigens 2015/2016 der Einzige in meiner Blase, der der Sache von Anfang an kritisch gegenüberstand." Pause. "Der Einzige."

Der Satz von jenem wunderbar milden Spätsommerabend im Brandenburgischen geht mir seither nicht mehr aus dem Kopf. Einen ganzen Film der vergangenen fast zehn Jahre hat er ausgelöst. Ein Film, der etwas anderes erzählt als jener Satz von Friedrich Merz, dem Bundeskanzler entgleite gerade sein eigenes Land. Der Satz stimmt nicht. Er ist sogar sehr falsch. Das Entgleiten hat vor fast zehn Jahren stattgefunden. Und dieses Land ist kollektiv entglitten. Ein Vorgang, vor dem ich bis heute fassungslos stehe. Eine kollektive Verirrung, deren Folgen, die jeder, der einigermaßen bei Vernunft war, sofort absehen konnte. Folgen, die sich alsbald einstellten. Aber erst fast zehn Jahre später zu einem geänderten Meinungsklima geführt haben.

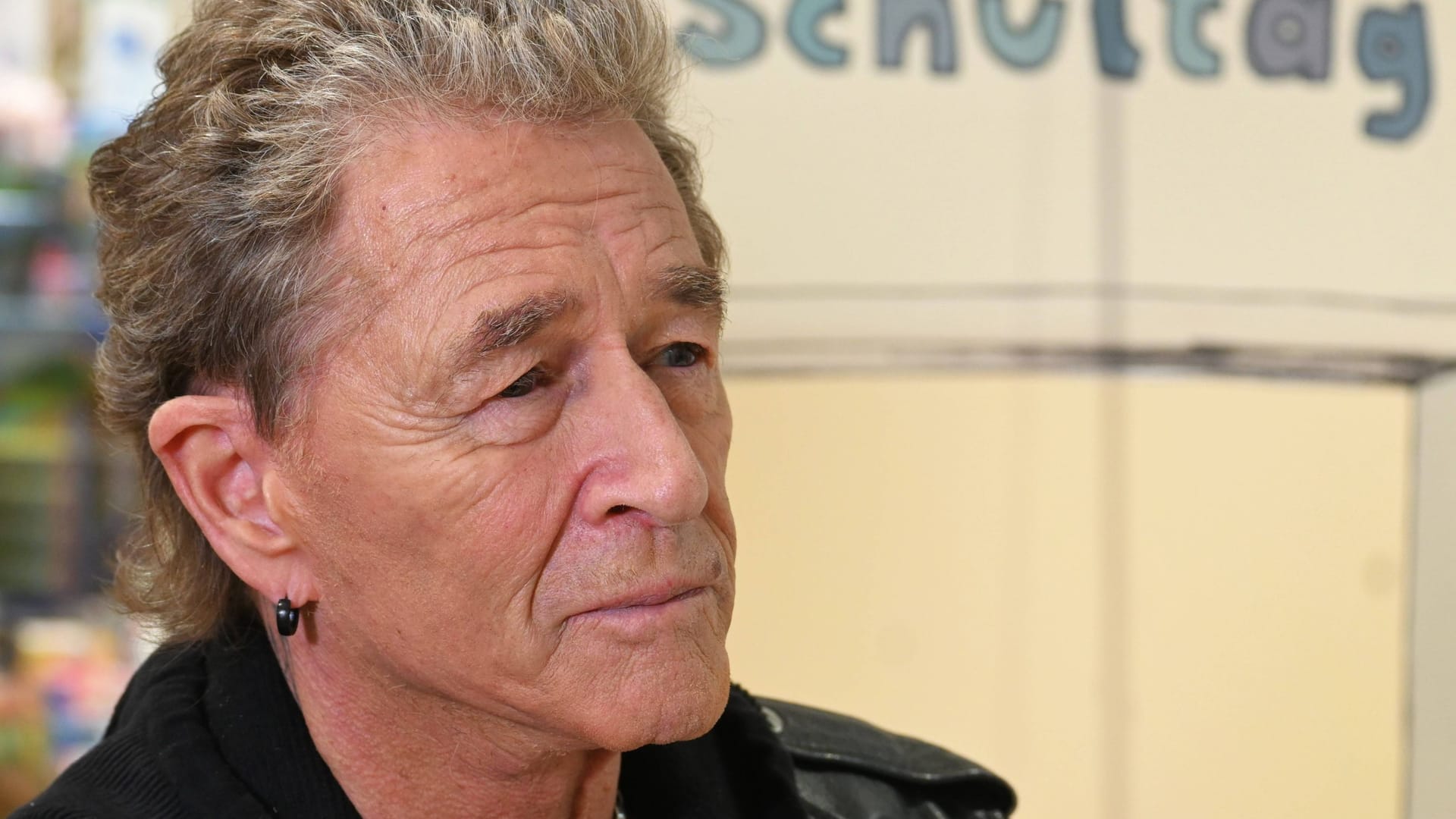

Zur Person

Christoph Schwennicke ist Politikchef und Mitglied der Chefredaktion von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war. Bei t-online erscheint jeden Donnerstag seine Kolumne "Einspruch!"

Damals war es so: Jeder, der sich öffentlich so äußerte, dass die Grenzöffnung, meinetwegen: Grenzoffenlassung (solche Haare wurden seinerzeit gespalten!) keine gute Sache sei, dass das nicht gut gehen könne, wurde einer Behandlung unterzogen, die ich mir in einer gefestigten pluralistischen Demokratie so nicht hätte vorstellen können. In der Talkshow von Maybrit Illner fiel Daniel Cohn-Bendit förmlich über mich her, zog wörtlich Nazi-Parallelen, weil ich gesagt hatte, dass es nicht nur finanzielle und kapazitäre, sondern auch gesellschaftliche Grenzen gebe, die man mit dieser selbsttrunkenen Willkommenskultur absehbar überschreite. Und dass eine physische Grenze um ein Gemeinwesen und deren Erhalt und Respektierung konstitutiv für dieses Gemeinwesen sei. Ein Staat ist ein von Grenzen umgebener gemeinsamer Raum. Mit gemeinsamen Regeln, gemeinsamen Gesetzen, Steuern. Wie gesagt: Der Furor des Dany Cohn-Bendit kannte keine Grenzen in dieser Sendung.

Das Mädchen und die Kanzlerin

Dabei hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel vor Beginn des Schlamassels am 4. September 2015 einem palästinensischen Flüchtlingsmädchen namens Reem bei einer öffentlichen Diskussion in einer herzzerreißenden Szene genau das erklärt, auf eine etwas linkische, aber rührend-mütterliche Weise. Mit Tränen in den Augen bat das Mädchen die Kanzlerin, doch auch all ihre Angehörigen ins Land zu lassen. Sie verstehe das, sagte Merkel, aber Deutschland könne nicht einfach alle Menschen aufnehmen, die hierher wollten. Man sah ihr an, wie das Mädchen mit seinen Tränen sie anrührte, bis sie ihm schließlich tröstend die Hand auf die Schulter legte, drauf und dran war, es in den Arm zu nehmen (hier sehen Sie die Szene).

Bis dahin war alles, waren alle oder die meisten soweit noch bei klarem Verstand. Aber dann ging es los. Der "Stern" titelte mit einem stahlharten bläulichen Foto in Ultra-Nahaufnahme von der Kanzlerin, darunter die Zeile: "Die Eiskönigin". Danach schwenkte die Kanzlerin um, in München auf dem Bahnhof flogen den ankommenden Flüchtlingen die Plüschtiere entgegen. Und Merkel sagte bei Anne Will wenig später den Satz, es liege nicht in unserer Macht, wie viele noch zu uns kämen.

Kaum jemand hat damals widersprochen im öffentlichen Diskurs. Wer es tat, wurde zum Paria. Schwennicke sei einmal bei der "Süddeutschen" gewesen und beim "Spiegel", schrieb Jakob Augstein damals in einer Kolumne. Heute verlege er "völkische Propaganda". Das Zitat steht bis heute in meinem Wikipedia-Eintrag.

Alles fast nicht zu fassen

Im Nachhinein ist das alles fast nicht zu fassen. Für Sätze wie jenen von Olaf Scholz, dass man jetzt im großen Stil abschieben müsse, wäre man seinerzeit vor laufender Kamera von allen anderen Diskutanten ungespitzt in den Boden gerammt worden. Die Blase, von der mein guter Freund am Samstag unter den Apfelbäumen sprach, sie war beinahe allumfassend. Der Rest wurde als aussätzig erklärt und zu großen Teilen der AfD in die Arme getrieben, die gerade noch vor ihrem eigenen Grab stand und nun ihr Glück kaum fassen konnte.

Dabei waren die Signale dessen, was einhergehen würde mit dieser bedingungslosen Willkommenspolitik, sehr bald zu sehen. Die Kölner Domplatte, der Berliner Breitscheidplatz, die Liste bis Solingen ist ellenlang. Aber die herrschende Meinung machte alles platt, was sich an Zweifel, an mahnenden Hinweisen aus der Deckung wagte. Deshalb ist hier nicht einfach nur einer Kanzlerin die Kontrolle entglitten. Man muss das so klar sagen: Die Mehrheit der Medien war an diesem Entgleiten maßgeblich beteiligt. Oder hat dieses Entgleiten, wie mit dem "Stern"-Titel, sogar selbst ausgelöst.

Die Medien sind ihrer Rolle als kritisches Regulativ nicht nachgekommen. Der Chefredakteur der "Bild" wurde Aktivist mit einem Button, den seine Zeitung erfand und den am Ende sogar Vizekanzler Sigmar Gabriel auf der Regierungsbank am Revers trug: "Refugees welcome". Kai Diekmann hatte mit dem Button die Witterung jener Zeit schon richtig aufgenommen. Nur eben in seiner Aufgabe als kritischer Beobachter komplett versagt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Bei Corona wird darüber nachgedacht, in einer Enquete-Kommission die Fehler aufzuarbeiten. Vielleicht wäre das auch eine gute Idee für die Aufarbeitung dieses multiplen polit-medialen Organversagens bei der Migration.

Bei der "taz" gibt es einen Autor, den ich seit jeher überaus schätze. Ein aufgeklärter Linksliberaler von scharfem Verstand und mit einer ebenso scharfen, spitzen Feder. Jan Feddersen schrieb vor einigen Wochen, noch vor Solingen, eine Art Anklageschrift an seine eigene Blase.

In nichts sei "die linke, alternative, grüne Szene so gut, so versiert, so rhetorisch sattelfest wie im Abwiegeln realer Alltagsprobleme", notierte er in seinem Essay: Jener Dinge, die die Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen beträfen. "Die Wählermehrheit eben. Und eben auch jener, die der AfD ihre Stimme geben. Oder dem BSW, Sahra Wagenknechts Bündnis. Das betrifft auch alle Fragen, die um das Thema Migration kreisen. Etwa für ein schwules Paar, das in Dresden von einem als Straftäter bekannten muslimischen Geflüchteten angegriffen wurde; für einen der beiden Männer endete der Angriff tödlich. Ein Anlass, über Homophobie nachzudenken, nicht aber über Islamismus und die aggressive Unbegabtheit junger Männer, mit den Umständen der Freiheit in liberalen Gesellschaften umzugehen? Oder eine Messerattacke auf einen Polizisten in Mannheim. Oder eine auf Passagiere eines Regionalzugs bei Hamburg."

Ja, schlimm, heiße es dann in der linken Szene nach solchen Ereignissen, "aber Einzelfälle". Man dürfe nicht über Geflüchtete und schon gar nicht über den Islam und den Islamismus reden, das wäre dämonisierend, menschenverachtend und nütze – das ist die argumentative Hauptwaffe in diesem Diskurs – nur den Rechten. Und soll man sie abschieben? Aber nein, wie menschenverachtend sei das denn! Und außerdem: Was drohe ihnen nicht alles in den Herkunftsländern! Auch Islamisten, notorisch bei ihren Propagandaaktionen erwischt, sollten bleiben dürfen. Dazu Feddersen apodiktisch: "Wer kriminell geworden ist, hat hier nichts zu suchen, auch nicht in einem Gefängnis."

Warum, fragt er weiter, habe die Linke solche Furcht, "sich auch nur in Krümeln auf real existierende Ängste in der Gesellschaft einzulassen? Warum steht der Islam nie in der Debatte? Er gehört selbstverständlich zu Deutschland und seinen Kulturen – aber unter allen Bedingungen? Warum sagen Linke nicht: Einwanderung, und sei es per Flucht, ist die Chance auf Teilhabe an einer reichen, europäischen Gesellschaft, aber nicht die Garantie. Wer die Regeln missachtet, kann keinen Platz hierzulande haben."

Warum hat die Linke solche Furcht, sich auch nur in Krümeln auf real existierende Ängste einzulassen?

taz-Autor Jan Feddersen

Was den Rechten aber am meisten diene, sei nicht das öffentliche Sprechen über Attacken im Alltag, sondern das begütigende Schweigen darüber. In der Tat seien nicht Menschen aus muslimischen Gesellschaften das Problem an sich. Aber ihren Milieus entstammten jene Täter, die in Deutschland "die Idee des Willkommens" zerstörten. "Es wird Zeit, dass die linke (alternative, grüne) Haltung zur ungesteuerten Einwanderung hinterfragt wird – aus Gründen der Humanität."

Diese, wie Feddersen formuliert, linke alternative grüne Haltung hatte in den vergangenen fast zehn Jahren die Hegemonie, die Lufthoheit beim Thema Migration. Jetzt erst bricht das auf, was in Ländern wie Schweden und Dänemark längst passiert ist. Das ist gut und richtig so. Aber niemand soll sich was vormachen: Was beinahe zehn Jahre schieflief, ist nicht in drei Wochen zu beheben.

- Eigene Erfahrungen