Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Nach Eklat in den USA Fünf Schritte zur Rettung Europas

Donald Trump erschüttert Europa, auf Amerika ist kein Verlass mehr. Die EU muss schnell fünf grundlegende Reformen anpacken. Das kann sie retten.

Kaum ein maßgeblicher und grundsätzlicher Wert der Gegenwart wurde nicht innerhalb der Grenzen Europas entwickelt: die Demokratie in Athen, Rechtsstaatlichkeit in Rom, die Aufklärung in Preußen, Frankreich und Großbritannien, Gewaltenteilung und die Trennung von Kirche und Staat in Paris, Kapitalismus und wirtschaftliche Freiheit besonders in den Niederlanden und Großbritannien, Solidarität und Sozialstaat in Skandinavien.

Nicht alle, aber viele dieser Werte wurden erkämpft, alten Herrschaftsstrukturen oft blutig abgetrotzt. Im Laufe der Jahrhunderte gab es auch groteske Fehlentwicklungen und Katastrophen, bekanntlich ganz besonders in der deutschen Geschichte.

Aber aus dem Blut, dem Schweiß und den Tränen jener Entwicklungen, die sich letzten Endes als positiv erwiesen, ist Europa das moderne Staatengebilde geworden, das es ist. Es sollte insbesondere in Anbetracht dieser Geschichte vor Kraft strotzen, selbstbewusst den Anspruch stellen, diese Werte zu verteidigen; auch gegenüber einer neuen amerikanischen Regierung, die sich weniger dafür interessiert, mit wem sie seit Jahrzehnten alliiert ist, und mehr dafür, wer wirtschaftlich und militärisch stark ist.

Der Staatenbund lässt sich an der Nase herumführen

Stattdessen ist Europa bis heute schwächlich, häufig zerstritten und von sich selbst wenig überzeugt. Das liegt nicht nur an der fehlgeleiteten Migrationspolitik, die manche Nationalstaaten in Europa bis an die Grenzen des Identitätsverlusts getrieben hat.

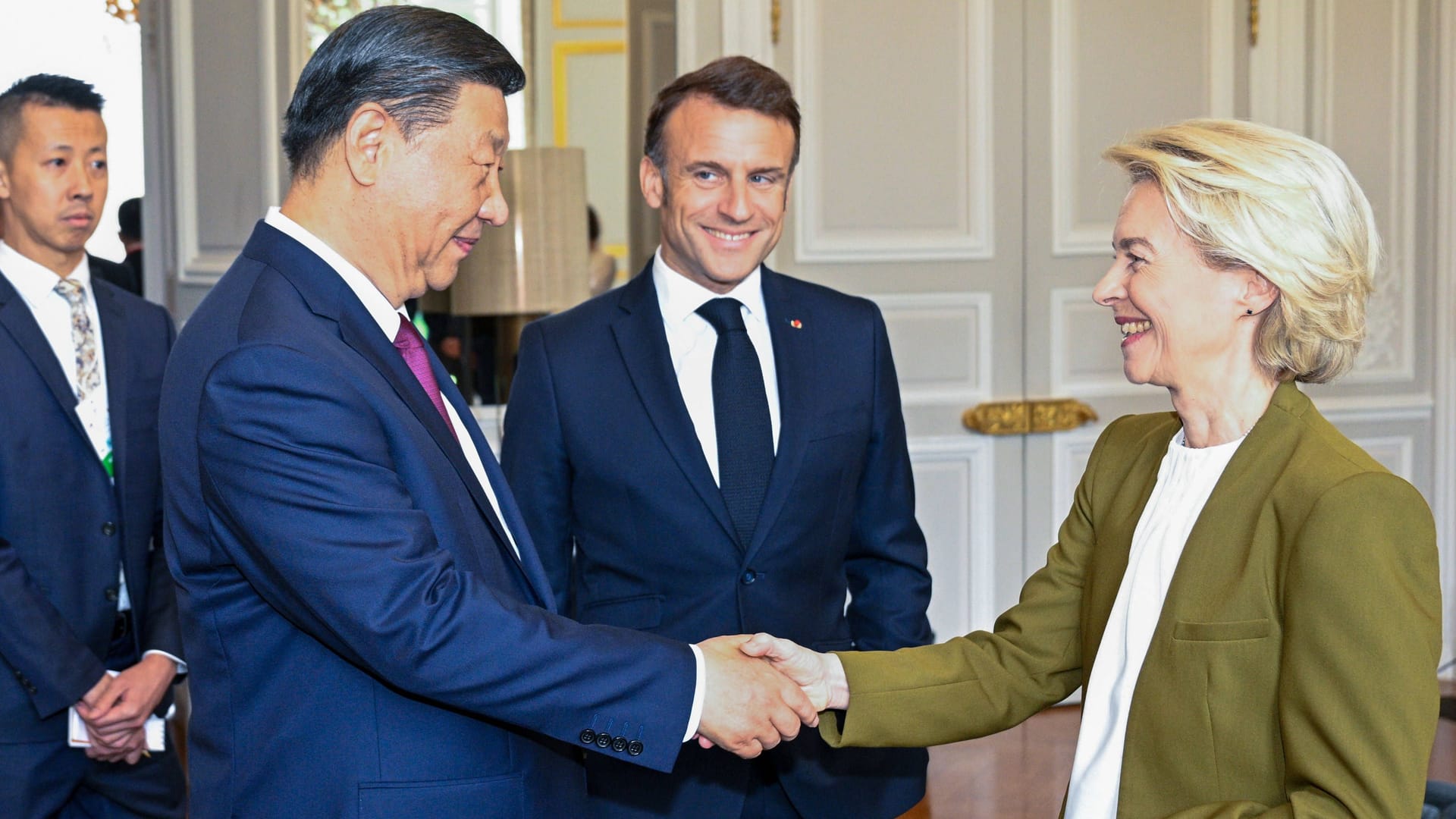

Die Schwäche Europas kommt paradoxerweise auch aus jenem Konstrukt, das die Nationalstaaten (von der Schweiz abgesehen) verbindet wie nie zuvor – aus der Europäischen Union. In seiner jetzigen Form ist der Staatenbund kaum fähig, mit China zu verhandeln, Russland zu besiegen oder auch nur den zunehmend fragwürdigen Äußerungen der neuen amerikanischen Regierung effektiv die Stirn zu bieten. Die Union erlaubt seit Jahren einen mörderischen Angriffskrieg der Russen, wenn nicht innerhalb ihrer Grenzen, so doch auf ihrem Kontinent, lässt sich von China wirtschaftlich ausnehmen, immer und immer wieder an der Nase herumführen und zunehmend bedrohen, und schützt noch nicht einmal ihre eigenen Grenzen so, dass sie vor illegaler Migration wirklich sicher wären.

Die Schwäche kommt nicht von ungefähr. Die Europäische Union reflektiert die historischen Siege und Errungenschaften Europas kaum.

Kein Mut zur eigenen Identität

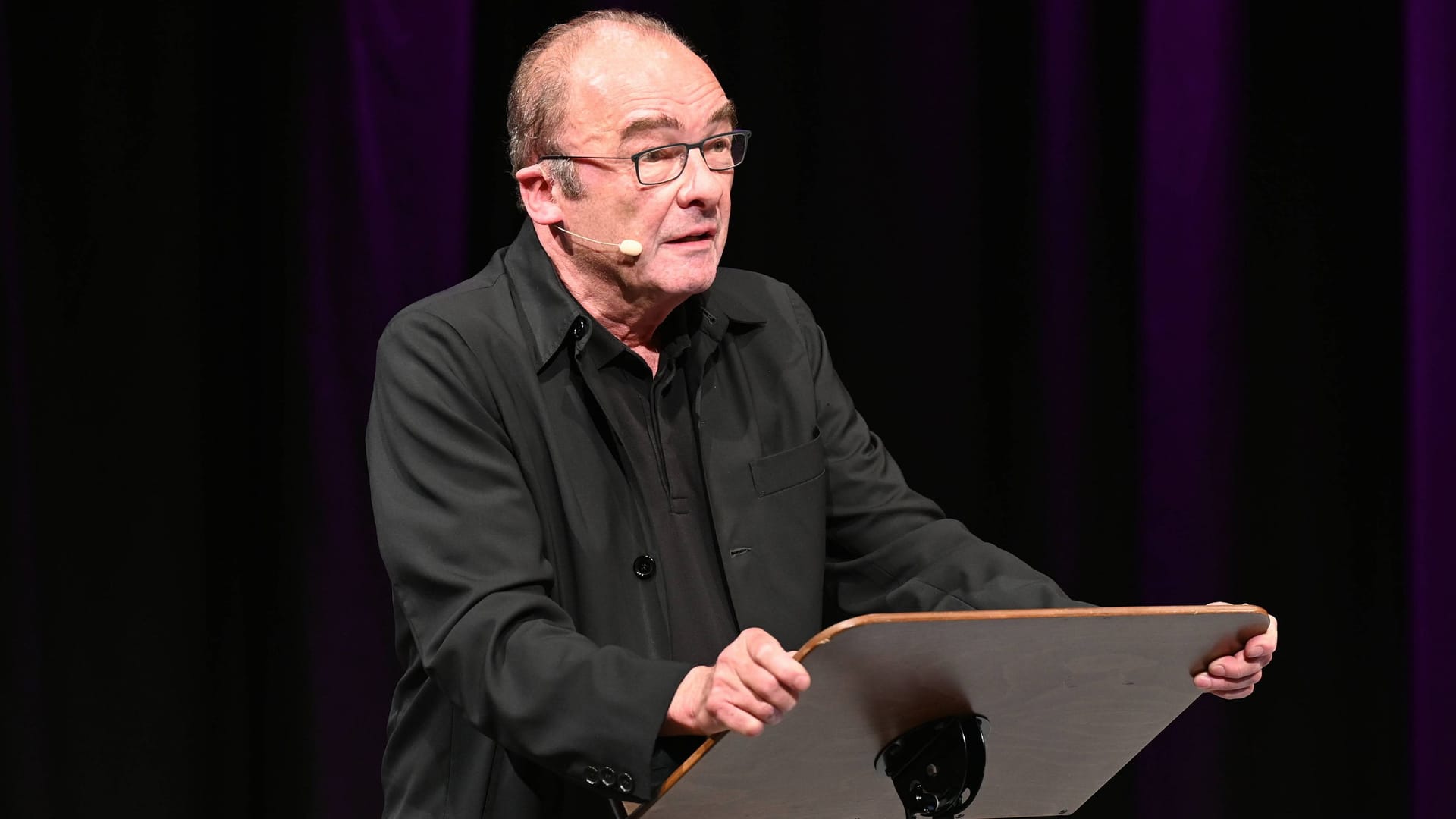

Selbst ausgesprochene Befürworter des Staatengebildes wissen um seine Schwäche. Im Oktober 2017 enthüllte der Historiker Heinrich August Winkler im Magazin "Der Spiegel", dass der Publizist Robert Menasse dem ersten Vorsitzenden der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Walter Hallstein, in Essays und Reden Worte in den Mund gelegt hatte, die Hallstein nie gesagt hatte, zum Beispiel: "Ziel ist und bleibt die Überwindung der Nation und die Organisation eines nachnationalen Europa." Hallsteins Antrittsrede zur EU-Kommissions-Präsidentschaft hat Menasse auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz verortet – wo Hallstein sie aber gar nicht gehalten hat.

Der Publizist hat ohne Zweifel ein Gespür für Narrative und Mythen. Und er hielt es für notwendig, der Europäischen Union genau dies zu verpassen: eine erzählerische Seele.

Der Mangel lässt sich gerade dort erfassen, wo die Europäische Union im Alltag konkret wird. Zum Beispiel an den europäischen Geldscheinen, die Brücken zeigen, die es nicht gibt, sondern lediglich abstrakte Architekturstile des Kontinents illustrieren sollen. Als wäre Europa nicht ein Kontinent voll wunderbarer, echter Brücken, von mittelalterlichen Steinbogenbrücken in Schottland bis zur romantischen Admiralsbrücke, dem Treffpunkt der Jugend in Kreuzberg, von der längsten Fußgängerhängebrücke der Welt (!) in Tschechien bis zum Viadukt von Millau in Südfrankreich, gebaut von Norman Foster, immerhin die größte Brücke der Welt. Aber nein, kein Mut zur eigenen Identität, stattdessen ein weiterer Kompromiss: Zaghaftigkeit – und im Ergebnis Geldscheine, mit denen sich kein Europäer wirklich identifizieren kann.

Glühbirnen und Gurken

Die Europäische Union ist für viele Menschen ein bürokratisches, fremdes und abstraktes Gebilde geblieben. Eines, das in die Leben der Menschen unverständlich, verständnislos und tief eingreift. Als ich Chefredakteur von "Bild" war, habe ich zahlreiche Leserinnen und Leser getroffen, um mit ihnen über Politik und ihre Gedanken zu sprechen. Der Tenor in Bezug auf die Europäische Union war häufig derselbe: Ist das nicht das Konstrukt, das Glühbirnen verbietet und Gurken reguliert? Das bürokratische Monster mit Hunderten Abgeordneten, die wiederum über Tausende Mitarbeiter verfügen, die Institution, die großzügig Sitzungsgeld für eine Elite ausschüttet, und deren Wahlen so unverständlich sind, dass selbst Fachleute sie nicht ohne Weiteres erklären können? Teuer, lächerlich, und sehr weit entfernt?

Das war nicht die Meinung politikferner, ungebildeter Menschen. Wer jemals in Brüssel gearbeitet hat, die Abläufe in Belgien und Straßburg kennt, weiß, dass diese Assoziationen weitgehend Fakten sind. Wer die letzten Richtlinien, die aus Brüssel in die Mitgliedstaaten kamen, verfolgt hat, weiß zum Beispiel um die Order, das einzurichten, was in Deutschland der "Trusted Flagger" geworden ist – eine sensationell wenig durchdachte Regulierung der sozialen Medien, die die Meinungsfreiheit katastrophal beschneidet und die Hoheit über die Entscheidung dessen, was man in Deutschland äußern darf, in die Hände zweifelhafter Vereine legt.

Daraus aber zu schlussfolgern, dass man Europa als starke Idee quasi aufgeben müsse, und sich insbesondere dem neuen ungewohnten Ton der USA unterwerfen solle, wäre falsch. Wer so denkt, ist kein Konservativer, kein Bürgerlicher, kein klassischer Transatlantiker – und schon gar kein überzeugter Europäer. Es ist bemerkenswert, dass die Unterwerfung unter den neuen amerikanischen Ton von vielen gefordert wird, die sonst vor jeder Form von gesellschaftlicher Unterwerfung schrill warnen. Ihre Motivation ist vielfältig: ein übersteigerter Hass auf Linke lässt manche glauben, dass Trump ein Verbündeter wäre. Andere haben vielleicht wirtschaftliche Interessen, justieren ihre Meinung regelmäßig neu. Die Einknickerei ist würdelos.

Fünf Schritte zu einem starken Europa

Die Reaktion auf die neue Zeit müsste heißen: Europa – jetzt erst recht! Die Angriffe, so bitter und betrüblich sie sind, können zu einer Geburtsstunde werden. Es ist an der Zeit, dass die Europäische Union die Stärke des Kontinents angemessen repräsentiert und die der Nationalstaaten zusammenführt.

Die notwendigen Schritte könnten so aussehen:

Erstens muss die Demokratie innerhalb der Union gestärkt werden. Den Anfang könnte ein von den Völkern der Nationalstaaten direkt gewählter Präsident machen. Mit klaren exekutiven Befugnissen würde der Präsident der Union eine Identifikationsfigur geben und den Einfluss der Brüsseler Bürokratie zurückdrängen.

Zweitens: Damit die Union handlungsfähig wird, dürfen wichtige Entscheidungen, insbesondere in Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, nicht länger an der Vetomacht einzelner Staaten scheitern. Eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung muss in diesen zentralen Fragen zur Regel werden. Und nach Außen sollte die EU einen Außenministerposten mit klaren Kompetenzen und einer abgestimmten Strategie der europäischen Interessen schaffen. Er oder sie würde China, Russland und den USA ganz anders gegenübertreten als die Außenministerin Deutschlands oder Italiens alleine.

Ähnliches gilt, drittens, für die Verteidigung, die Europa selbst leisten können muss, ohne die Hilfe der USA. Eine europäische Streitkraft unter der Kontrolle des Europäischen Parlaments ist deshalb notwendig. Die Zeit der Kleinstaaterei im Militärwesen würde enden. Zu einem Militär gehört auch ein ehrender, positiver Umgang damit. Deutschland gelingt dies aus nachvollziehbaren Gründen nicht immer.

Hier kann die EU von anderen Mitgliedstaaten lernen, insbesondere Großbritannien, Polen und Frankreich. Soldaten einer demokratischen europäischen Armee sollten sichtbar sein und global die Rolle einnehmen, die einst Blauhelmen zugedacht war, ehe sich die UNO in Jugoslawien und im Nahostkonflikt lächerlich gemacht hat: Schutz, Verteidigung, die geeinte Kraft der Demokratien in einer zunehmend autoritären Welt.

Viertens – es darf nicht immer nur "mehr" werden. Die Konstruktion der Union muss auch schrumpfen: Die Kommission, wie wir sie heute kennen, ist überdimensioniert, ineffizient, bürokratisch und wenig demokratisch. Anstatt eines Kommissars pro Mitgliedstaat könnte es deshalb Sinn ergeben, eine kleinere, nach Kompetenz gewählte Exekutive zu schaffen. Und auch die Existenz der Staatengemeinschaft als Umverteilungsmechanismus muss beendet werden: wirtschaftlich schwächere Länder dürfen nicht länger auf Kosten der Stärkeren leben. Stattdessen muss Wettbewerbsfähigkeit das Ziel sein. Ein europäischer Binnenmarkt braucht solide Haushaltsführung und keine Schuldenunion.

Und fünftens: "Europa" darf nicht länger das bereits architektonisch schwer erträgliche EU-Viertel in Brüssel sein. Die Mitgliedsstaaten sind keine bloßen Verwaltungsbezirke. Nationale Identitäten, Sprachen und Kulturen müssen bewahrt werden. Zentralismus darf nicht zur Gleichmacherei führen. Deshalb braucht es eine klare Kompetenzabgrenzung: Europa regelt das, was gemeinsam geregelt werden muss – alles andere bleibt in nationaler Verantwortung. Identitäten, nicht nur nationale, sondern auch regionale, werden bewahrt. In den USA klappt das auch.

Gelängen diese Schritte, wäre es nicht lange hin, bis Europa ein Staatenbund mit eigenem Narrativ und Mythos würde. Intellektuell gespeist aus den Leistungen und Werten, die über Jahrhunderte geschaffen wurden. Gelebt und erlebt in neuen, gemeinsamen Erfindungen, Werten und Siegen über diejenigen, die den Westen zerstören wollen. Ist diese Vision naiv? Vielleicht. Aber in Anbetracht der Lage, in der sich die Welt befindet, ist sie auch einigermaßen alternativlos.

Die in Gastbeiträgen geäußerten Ansichten spiegeln die Meinung der Autoren wider und entsprechen nicht notwendigerweise denen der t-online-Redaktion.