Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

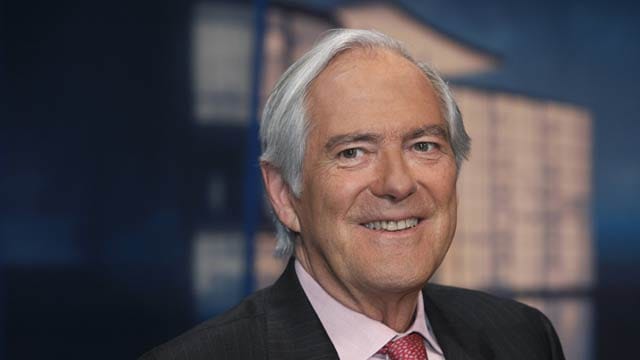

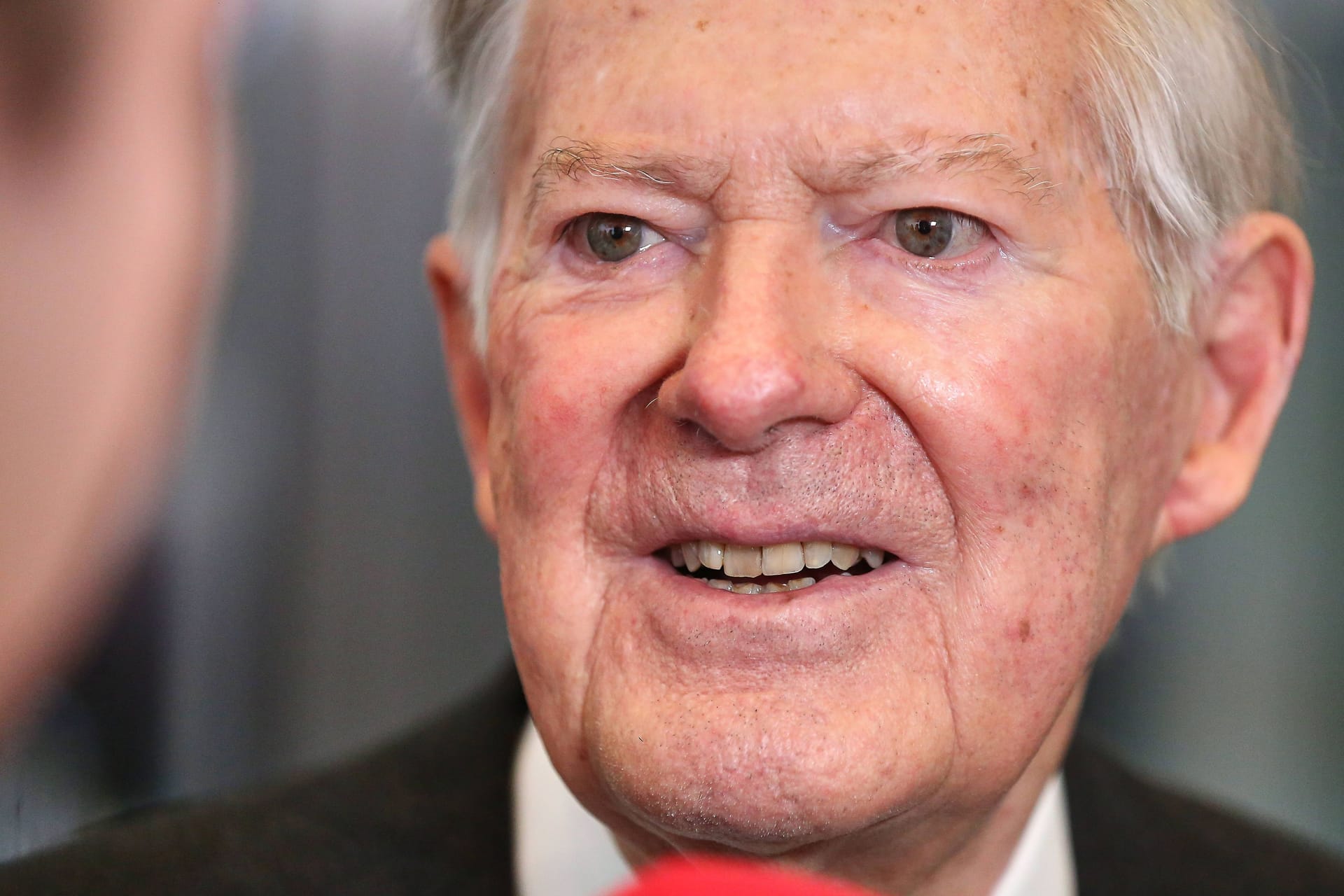

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Top-Berater Roland Berger Roland Berger über Merz: "Er ist klar im Kopf"

Roland Berger machte aus einer Ein-Mann-Firma die größte nichtamerikanische Strategieberatung. Die Ursache der Wirtschaftskrise sieht er im Mangel an Start-ups, die auf dem Weltmarkt bestehen können.

Als Roland Berger in den 1960er-Jahren begann, war Beratung für Unternehmen noch ein Fremdwort. Manager sollten gefälligst selber Strategien entwickeln. Im Boom dieser Zeit änderte sich aber die Arbeitsteilung und externe Berater auf Zeit entwickelten fortan gegen Honorar Marktstrategien. Bald beriet Berger den Großteil deutscher Unternehmen und Banken, eröffnete später Büros weltweit.

Seine Lebensgeschichte, die der renommierte Historiker Gregor Schöllgen aufschrieb, erscheint dieser Tage. Berger, 87, berät noch immer Unternehmen und CEOs. Er sagt, so bleibe es, "solange ich in der Lage bin, um die Welt zu fliegen". t-online traf Berger zum Interview.

Embed

t-online: Herr Berger, wären Sie in der Welt von heute gerne noch mal jung?

Roland Berger: Ja, schon, weil ich ein positiver Mensch bin. In der Krise liegen nach meiner Erfahrung immer auch große Chancen. Und wenn ich meine Chance hier nicht fände, würde ich sie irgendwo auf der Welt suchen. In einem Zeitalter, in dem die Technologien sich rasant verändern, würde mir sicherlich etwas einfallen.

Ihre Karriere fiel in die goldenen Jahre der Bundesrepublik. Ist diese Zeit unwiederbringlich vorbei?

Nicht unwiederbringlich, aber im Moment durchleben wir eine erhebliche Krise. Wir stecken in der Rezession, in den letzten fünf von sechs Jahren war die Industrieproduktion rückläufig. Wir haben kaum noch wachsende Netto-Investitionen, weder im öffentlichen noch im privaten Bereich. Wir sind weit weg vom Exportweltmeister. Inzwischen sind wir der drittschlechteste Exporteur in der OECD. Die Arbeitslosigkeit liegt schon wieder bei 3 Millionen.

Krisen sind gute Zeiten für strategische Berater. Wo würden Sie ansetzen?

Wir haben ein Grundsatzproblem: Unsere Industrie ist Weltspitze in Technologien, die zwischen 100 und 200 Jahre alt sind. Chemie: 100 Jahre alt. Automobilindustrie 150 Jahre alt. Maschinenbau: 200 Jahre alt. Aber wir müssen feststellen, dass zum Beispiel China bei allen drei Produktkategorien, vor allem der Automobilindustrie, schnell auf unser Niveau kommt und uns mit niedrigeren Preisen bei gleicher technologischer Leistungsfähigkeit bekämpft. Die Zukunft liegt in disruptiven Technologien wie der Digitalisierung, in Künstlicher Intelligenz oder in Gen- und Biotechnologien. Und wir? Wir spielen auf diesem Feld eine untergeordnete Rolle. Wir haben SAP, ein exzellentes Weltunternehmen, aber dessen Marktkapitalisierung macht nur gut ein Zehntel von Microsoft oder Apple aus.

Zur Person

Roland Berger (geboren 1937) ist ein deutscher Unternehmensberater. Er gründete 1967 die Strategieberatung Roland Berger, die heute international tätig ist. Berger gilt als einer der einflussreichsten Berater Europas und war in Aufsichtsräten mehrerer Unternehmen tätig.

In Not ist besonders die deutsche Automobilindustrie.

Sie wird nicht aussterben. Sie produziert heute schon in den USA, in China, Südamerika, in Südostasien. Sie kann sich auch nach Afrika ausdehnen, was teilweise, zum Beispiel in Südafrika, schon geschieht. Aber sie muss eine ganze Generation Technologie bei den batteriegetriebenen E-Autos und bei Hybriden aufholen. Das Auto der Zukunft wird ein Computer auf vier Rädern sein. Die deutsche Automobilindustrie wird weltweit stark bleiben, aber mit weniger arbeitsintensiver Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland. Wir werden mittelfristig weniger Autos in Deutschland produzieren, doch die hochwertigen Wertschöpfungsfunktionen wie Entwicklung, Design, Software-Entwicklung bis zu Produktionsanläufen, Logistik und der Fertigung von Premiumautos im Lande behalten können.

Die Wirtschaft macht die Politik für die Krise verantwortlich. Die Regierung wiederum sucht die Versäumnisse bei den Unternehmen. Wer von beiden hat mehr recht?

Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen – von der Bildung über Forschung bis zur Technologieentwicklung. Aber bis zu 80 Prozent der Investitionen entfallen auf die Industrie. Und die Unternehmen bewähren sich mit ihren innovativen Produkten im freien Wettbewerb auf den Märkten. Dort haben sich unsere starken Industrien bisher gut geschlagen. Was uns jedoch praktisch fehlt, sind Start-ups in den disruptiven Zukunftstechnologien, aus denen dann große, weltmarktführende Unternehmen werden. Sobald sich diese als einigermaßen wettbewerbsfähig erweisen, werden sie aufgekauft – im positiven Fall von deutschen Großkonzernen wie Siemens, Bosch oder anderen, zu oft aber von ausländischen Wettbewerbern oder Finanzinvestoren.

Vorhin haben Sie SAP als Leuchtturm erwähnt. Wie ließe sich dieser Erfolg wiederholen?

SAP wurde gegründet von einer Handvoll Partnern mit innovativen Produkten, die das Unternehmen bis zu einer kritischen Größe weltmarktfähig entwickelt haben und dann an die Börse brachten. Zuerst haben sie sich selber finanziert und dann über den Kapitalmarkt die Mittel bekommen, um international groß zu werden, vor allem in den USA. Solche Beispiele haben wir heute viel zu wenige. In China sind die Fahrdienste von Didi größer als Uber und Tencent größer als Google. In den Biowissenschaften ist ein solider deutscher Hoffnungswert die von dem Ehepaar Uğur Şahin und Özlem Türeci aufgebaute BioNTech SE, die mit ihrem mRNA basierten Impfstoff Deutschland durch die Covid-Pandemie geholfen hat. Mithilfe ihrer deutschen Investoren – selbst exzellente und risikobereite Unternehmer – kann daraus ein Weltunternehmen wie SAP werden.

Der nächste Bundeskanzler wird Friedrich Merz. Wie gut kennen Sie ihn?

Schon ziemlich lange und relativ gut. Ich bin ihm während seiner Jahre in der Wirtschaft, in Aufsichtsräten und zuletzt bei Blackrock immer wieder begegnet.

Wo liegen seine Stärken?

Er ist klar im Kopf, ein guter Analytiker. Er ist fähig, Strategien und Visionen für unser Land zu entwickeln und mit der richtigen Regierungsmannschaft umzusetzen. Er ist rhetorisch exzellent, wenn auch kein Mann für die Marktplätze und die Bierzelte, auch nicht für die sozialen Medien. Aber er ist führungsstark, vertrauenswürdig und hält ein, was er verspricht.

Denken Sie denn auch, dass Alice Weidel unsere nächste Kanzlerin werden könnte, falls Friedrich Merz scheitert?

Ich mag mir nicht vorstellen, dass eine rechtsradikale Partei, die ihre Wurzeln im Nationalsozialismus hat und sich durch Verständnis für Russlands Diktatur auszeichnet, eine Mehrheit gewinnen könnte.

In diesen Tagen erscheint eine Biografie über Sie, geschrieben von dem Historiker Gregor Schöllgen. Sind Sie glücklich damit?

Ja, ich finde, das Buch liest sich leicht und ich bin auch ganz gut getroffen. Man muss wissen, Gregor Schöllgen ist ein seriöser deutscher Historiker, der nur schreibt, wofür er handfeste Belege hat. Deshalb kommt fast notgedrungen ein Aspekt zu kurz – unsere internationalen Aktivitäten. Aber wer sich für unternehmerische Wege zum Erfolg interessiert, sollte das Buch lesen.

Sie haben in den 1960er-Jahren die Beratung als junger Mann in Mailand in einer italienisch-amerikanischen Firma gelernt. Warum sind Sie nicht dort geblieben, sondern nach München zurückgegangen?

München war mein Zuhause. Ich habe gedacht, ich probiere hier aus, was ich in Italien und Amerika gelernt habe. Unsere Wirtschaft war damals im Umbruch, das Wachstum betrug durchschnittlich fünf Prozent, heute ein Traumwert. Ich wollte dabei sein, ich traute mir zu, mitzugestalten.

Aber damals war es noch nicht üblich, dass sich Konzerne extern Rat suchten. Den Markt, auf dem Sie beraten wollten, gab es noch nicht.

Das stimmt, Unternehmer oder Manager sollten selber ihre Strategie entwickeln und umsetzen, sonst war ihr Job in Gefahr. Aber im Boom dieser Zeit nahm die Arbeitsteilung und damit die Spezialisierung auch in Deutschland zu. Die Großunternehmen waren teils verbürokratisiert und schwerfällig. Deshalb schien es vorteilhaft zu sein, auf Zeit Berater von außen zu engagieren, die einen unvoreingenommenen Blick auf die Dinge warfen und Vorschläge unterbreiteten. Das kostete Geld, schon wahr, aber jeder Unternehmer war die Berater nach drei, vier Monaten auch wieder los.

Sie haben sich selbst als "unruhiger Kopf" bezeichnet. Was meinen Sie damit?

Na ja, ich gebe mich nicht damit zufrieden, was ich gerade tue. Ich schaue mich immer um, ob es etwas noch Interessanteres gibt. Ich bin auch bereit, Risiken einzugehen.

Hat sich die Unruhe mit den Jahren gegeben?

Natürlich bin ich stolz darauf, dass ich aus einer Einmannfirma die größte weltweit tätige nichtamerikanische Strategieberatung gemacht habe. Aber genauso stolz bin ich heute auf meine Stiftung. die sich um talentierte, leistungsbereite Kinder aus sozial benachteiligten, bildungsfernen Familien kümmert und sie von der Volksschule bis zum Abitur begleitet.

Sie haben diese Stiftung 2008 gegründet. Wie viele Kinder haben Sie seither auf den Weg gebracht?

Insgesamt gut 1.100 Kinder bundesweit. Heute konzentrieren wir uns auf 80 Partnerschulen und haben insgesamt 700 Stipendiaten. Sie bekommen kein Geld, sondern Unterrichtsleistungen. Wir finanzieren Schulausflüge und übernehmen die Kosten für Ferienakademien an der Ostsee oder auch mal in Norditalien. Dazu bekommt jeder Stipendiat einen ehrenamtlichen Mentoren, der ihm die bürgerliche Gesellschaft öffnet und mit ihm zum Beispiel ins Fußballstadion, in die Oper oder in Konzerte geht.

Ihre Stiftung ist ein Ergebnis Ihrer Karriere, die Sie im München der 1960er-Jahre begannen. We lange hat es gedauert, bis Sie Boden unter den Füßen hatten?

Anfangs hatte ich einen Beratungsvertrag mit einer Werbeagentur, für die ich zwei Tage die Woche arbeitete. Dadurch hatte ich ein Büro und eine Sekretärin. Den Rest der Woche arbeitete ich auf eigene Rechnung. Ungefähr nach 10 bis 12 Jahren war die Nachfrage nach Roland Berger Strategy Consultants und unseren Leistungen groß genug, sodass wir finanziell unabhängig waren. Von da an wuchs die Firma rasant. Die Voraussetzung für den Erfolg war unsere Bekanntheit und Reputation und ein wachsendes Netzwerk in der Wirtschaft und auch in der Politik.

Dann haben Sie einen Großteil der deutschen Banken und Großunternehmen strategisch beraten. Was ist aus heutiger Sicht Ihr größter Erfolg?

Wahrscheinlich die Sanierung und Restrukturierung und Privatisierung der Lufthansa, sodass daraus ein wettbewerbs- und börsenfähiges Unternehmen entstand, das war 1992. Wir haben den gesamten Konzern in sechs fokussierte Divisionen gegliedert – Lufthansa-Passage, Lufthansa-Fracht, Lufthansa-Technik, heute übrigens der Weltmarktführer bei Flugzeugreparaturen und -services usw.

Was war Ihr größter Misserfolg?

Das werde ich oft gefragt.

Na ja, liegt ja auch auf der Hand. René Benko, der österreichische Unternehmer, der gerade pleiteging?

Das war eine Privatinvestition, hatte mit der Firma nichts zu tun. Wir haben unseren Kunden keine Luftschlösser gebaut, sondern machbare Lösungen kreiert und uns um Innovation bemüht. Also, ich würde sagen, von unseren Projekten ist eigentlich keines schiefgegangen.

Sie sind mehrmals gefragt worden, ob Sie nicht Wirtschaftsminister werden wollten, zuletzt 1998 von Gerhard Schröder. Was hielt Sie vom Seitenwechsel ab?

Einerseits hatte ich damals das Gefühl, mein Unternehmen sei noch nicht so weit, als dass ich es allein lassen könnte. Wir hatten systematisch Büros in großen Teilen der Welt aufgebaut, wir hatten uns gerade internationalisiert. Andererseits stammte das Wirtschaftsprogramm der SPD überwiegend von Herrn Lafontaine; damit konnte ich mich nicht identifizieren. Wobei ich natürlich wusste, dass Gerhard Schröder zu Veränderungen fähig war. Ich wusste aber auch, dass Quereinsteiger in der Politik nicht wirklich eine Chance haben, Einfluss auszuüben. Ihnen fehlt nun einmal der Stallgeruch.

Ihre Firma trägt weiterhin Ihren Namen, aber Sie sind raus.

Ja, ich bin raus.

Wie schwer fiel Ihnen das Loslassen?

Ich habe meine bis heute vier Nachfolger als CEO unserer Firma noch zu meiner aktiven Zeit selber angeheuert und gefördert. Ich bin im Jahr 2003, nach meinem 65. Geburtstag, in den Aufsichtsrat gewechselt, habe aber als Berater weitergearbeitet und blieb unser Hauptverkäufer, auch international, bis zu meinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat 2010. Bis zu meinem 85. Lebensjahr war ich dann Ehrenvorsitzender, doch ohne Anteile, ohne Stimmrecht – doch schon einer, der mitredet.

War das Aufhören wirklich so einfach?

Ich bin nicht ganz im Guten aus der Firma ausgeschieden. Nach meiner Zeit geriet die Firma in schweres Wasser und ich habe 100 Millionen Euro aus meinem versteuerten Privatvermögen hineingesteckt. Teile davon bekamen meine Stiftung und ich zurück, 30 Millionen Euro habe ich den Partnern geschenkt.

Geben Sie heute noch Rat?

Ja, das habe ich mit der Firma beim Ausscheiden vereinbart. Ich kann persönlich Unternehmen oder CEOs beraten. Und das tue ich auch, solange ich in der Lage bin, um die Welt zu fliegen.

Das letzte große Ereignis, das mit Ihrem Namen verbunden ist, entstand aus einem Artikel im "Handelsblatt" im Jahr 2019, der sich um die Geschichte Ihres Vaters in der Nazi-Zeit drehte, aber gegen Sie gerichtet war. Wie hart hat Sie das getroffen?

Sehr hart. Die Journalisten kamen auf meinem Vater durch ein Buch über die Hitler-Jugend. Mein Vater war als Fachbeamter Reichskassenverwalter der HJ und machte dort Karriere. 1939, noch vor Kriegsbeginn, kündigte er und schied aus. Er hat mir erzählt, die Reichspogromnacht 1938 habe ihn nicht in Ruhe gelassen, aber er war auch ein gläubiger Mensch, ein Christ, der seine Religion leben wollte.

Das "Handelsblatt" warf Ihnen vor, Sie hätten Ihren Vater als Opfer der Nazis dargestellt.

Ich habe gesagt, mein Vater sei 1932 oder 1933 in die NSDAP eingetreten – es war aber 1931. Und ich habe gedacht, er sei mit seiner Kündigung bei der HJ 1939 auch aus der Partei ausgetreten, was nicht stimmte. Ich habe dann den Historiker Michael Wolffsohn um ein Gutachten gebeten, das die Geschichte meines Vaters detailliert rekonstruiert und die gegen mich gerichteten Vorwürfe richtigstellt. Mein Vater wurde 1940 in Wien Chef der Ankerbrotfabrik. Baldur von Schirach, der Gauleiter von Wien und ein alter Feind meines Vaters aus HJ-Zeiten, sorgte dafür, dass er seine Stellung verlor und Arbeitsverbot erhielt. Am Ende des Krieges war mein Vater finanziell ruiniert und gesundheitlich schwer gezeichnet.

Ihre Eltern ließen sich 1952 scheiden. Ihre Mutter hat bis ins hohe Alter in Ihrer Firma gearbeitet. Wie kam das?

Als ich mich selbständig machte, hat sie abends die Buchhaltung gemacht. Tagsüber ging sie ihrem eigenen Job nach. Dann war irgendwann die Firma groß genug, sodass sie unsere Finanzchefin wurde. Als wir später einen professionellen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer als Finanzchef gewonnen haben, kümmerte sie sich um die Reiseabrechnungen der Berater, einem wesentlichen Kostenfaktor. So blieb sie mit jungen Leuten in Kontakt und vereinsamte nicht.

Herr Berger, danke für dieses Gespräch.

- Interview mit Roland Berger