Studie zu Digitalisierung Deutsche wünschen sich mehr Staat und weniger Google

Die Digitalisierung schreitet in Deutschland voran. In einer aktuellen Studie wollte die Friedrich-Ebert-Stiftung feststellen, was die Deutschen über das Thema denken. Vor allem in einem Punkt sind sich viele Bürger einig.

Was denken die Deutschen über die Digitalisierung im Land? Das wollte die Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin im Rahmen ihres Projekts "Für ein besseres Morgen" herausfinden. Dazu hat das Online-Umfrageinstitut Civey im Auftrag der Stiftung Online-Befragungen durchgeführt. Die vollständige Untersuchung mit allen Ergebnissen finden Sie hier. Die Studie lag t-online.de vorab zur Verfügung.

Gespaltenes Bild in der Gesellschaft

Die Fragen konzentrieren sich dabei auf drei Themenbereiche: Die allgemeine Wahrnehmung der Deutschen zum Thema Digitalisierung, die Wahrnehmung in Bezug auf Digitalkonzerne und Datenschutz sowie die Wahrnehmung in Bezug auf Arbeitswelt und Qualifikation.

Laut Max Ostermayer, Experte für Digitalisierung bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, lässt sich ein "überwiegender Teil der Bevölkerung von den technischen Entwicklungen nicht verunsichern". Tatsächlich zeigt die Untersuchung, dass 68 Prozent der Befragten der technischen Entwicklung der vergangenen zehn Jahre positiv gegenüberstehen.

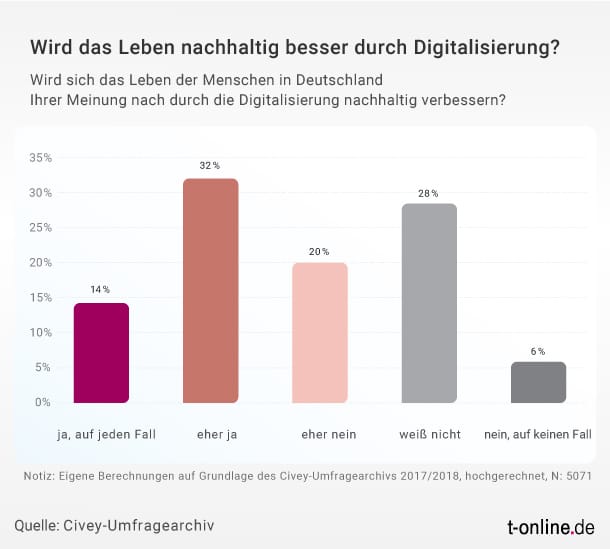

In Bezug auf die Zukunft sind die Deutschen skeptischer eingestellt: Hier glauben nur 46 Prozent der Bürger, dass die Digitalisierung das Leben der Menschen nachhaltig verbessern wird. 34 Prozent sind demgegenüber negativ eingestellt und 20 Prozent zeigen sich "unentschieden".

"Bei vielen Befragten überwiegt das Gefühl, dass bei der Digitalisierung die Bedürfnisse der Menschen nicht im Vordergrund stehen", sagt Ostermayer. Ein Blick auf die Auswertung zeigt: 38 Prozent der Bürger fühlt sich durch die Digitalisierung abgehängt. Das gilt besonders für ältere Personen oder Menschen mit Berufsausbildung, ohne Berufsabschluss, Rentner, Arbeitslose und Arbeiter. Anders verhält es sich bei Menschen mit Studium oder Auszubildende.

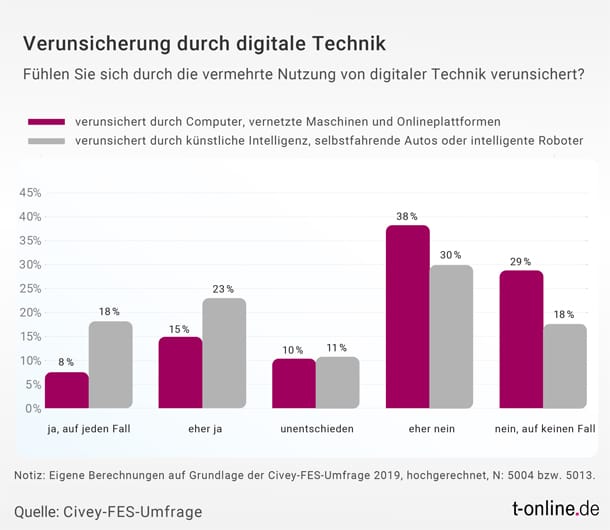

41 Prozent der Deutschen fühlen sich dabei vor allem durch neue Erfindungen wie künstliche Intelligenz oder selbstfahrende Autos verunsichert. Etablierte Technologien wie Computer oder Online-Plattformen verunsichern dagegen nur 23 Prozent der Deutschen.

Politik soll mehr beitragen

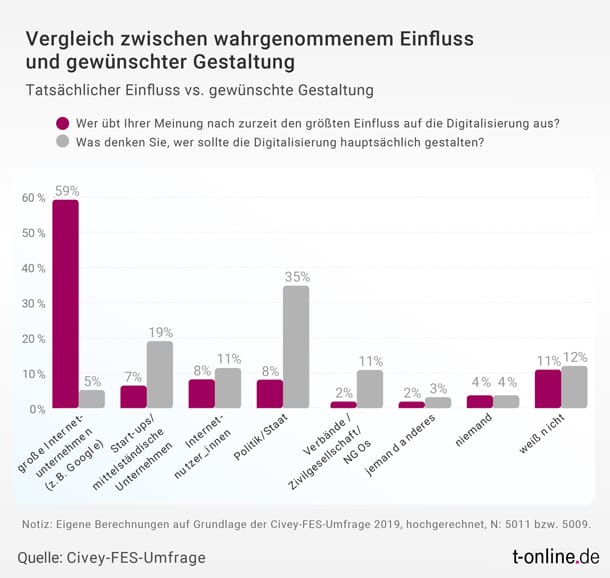

Einig sind sich die Befragten, wenn es um die großen Internetunternehmen geht: Hier sind sich 59 Prozent der Deutschen sicher, dass Konzerne wie Google den größten Einfluss auf die Digitalisierung ausüben. Knapp 35 Prozent der Bürger wünschen sich aber, dass der Staat die Digitalisierung gestalten sollte, gefolgt von Start-ups und mittelständischen Unternehmen (19 Prozent). Nur fünf Prozent der Deutschen finden, dass die großen Internetunternehmen die Digitalisierung gestalten sollen.

Gleichzeitig fürchten 72 Prozent der Deutschen, dass Internetkonzerne zu viele ihrer Daten sammeln. Das liege auch an den derzeitigen Datenschutzregeln: 78 Prozent der Befragten sehen die derzeitigen Regelungen als ungeeignet, um ihre Daten vor dem Zugriff durch Privatfirmen zu schützen. "Daraus kann man schließen, dass es einen klaren politischen Gestaltungsauftrag gibt", sagt Ostermayer. "Die Menschen wünschen sich vor allem, dass die Politik Digitalkonzernen wie Facebook und Google strengere Grenzen setzt."

Deutsche fürchten keinen Arbeitsplatzverlust

Trotz aller Skepsis fürchten eher wenige Deutsche, ihren Arbeitsplatz durch die Digitalisierung zu verlieren. Nur 16 Prozent der Befragten haben Angst um ihre Beschäftigung. 76 Prozent der Bürger sehen das Ganze eher positiv. Dabei gilt: Je höher der Bildungsabschluss, desto geringer die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust.

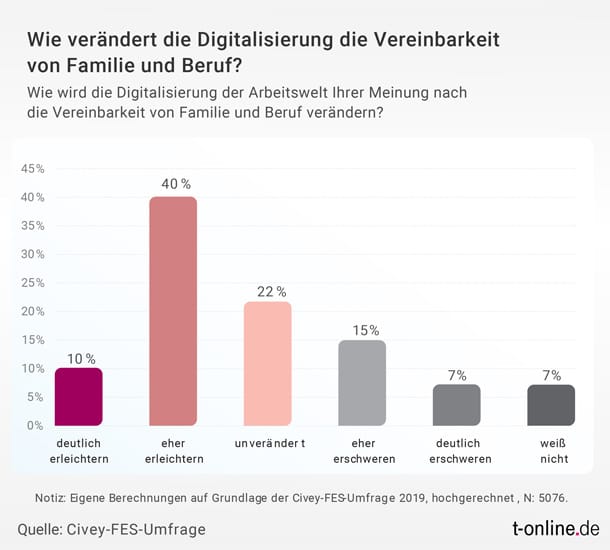

Tatsächlich erhoffen sich viele Befragte mehr räumliche (26 Prozent) und zeitliche (18 Prozent) Flexibilität durch die Digitalisierung. Die Hälfte der Deutschen meint auch, dass die Digitalisierung die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf erleichtern wird. Und 66 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Mitbestimmungsrecht, wenn es um die digitale Technik am Arbeitsplatz geht. Auch möchten 60 Prozent der Befragten, dass sich die Rechte von Beschäftigte und Betriebsräte im Kontext der Digitaliserung gestärkt werden sollen.

- Wie nötig ist der Digitalpakt? Selbst an der "Smart School" streikt das WLAN

- Bestandsaufnahme: Wie die Regierung Deutschland digitalisieren will

- Mobilfunk: 5G ist die Zukunft, aber wir sind noch nicht mal in der Gegenwart

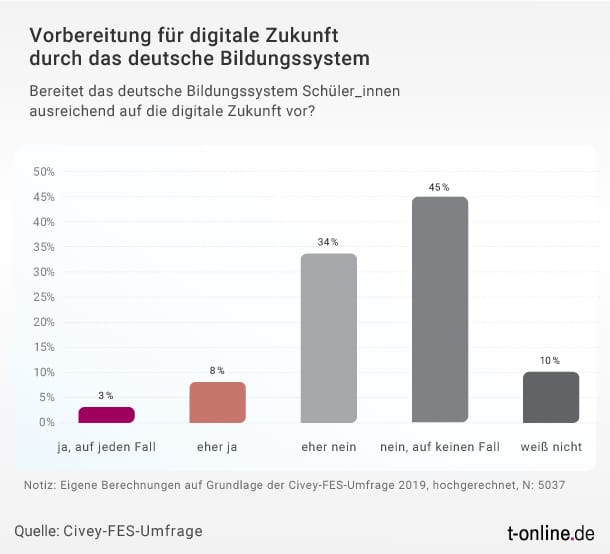

Die Hälfte der Befragten fühlt sich gut auf die digitalen Technologien vorbereitet. Diese Zuversicht stammt aber aus persönlicher Qualifikation. Denn im öffentlichen Bildungssystem sehen die Deutschen großen Mangel: "Viele fürchten, dass Schülerinnen und Schüler nicht gut auf die Digitalisierung vorbereitet werden", sagt Ostermayer. "Hier besteht ein klarer Handlungsbedarf."

Zur Methodik: Empirische Grundlage dieser Studie sind verschiedene Online-Befragungen mit Einzelfragen, die durch das Online-Erhebungsinstitut Civey durchgeführt wurden. Dabei wurden 17 Fragen extra für diese Studie formuliert (Civey-FES-Umfrage 2019).

- Umfrage zur Untersuchung

- PDF der Untersuchung zum Herunterladen