Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online."Sollte nicht Schule machen" Ex-Senator Lederer kritisiert Verhalten der SPD

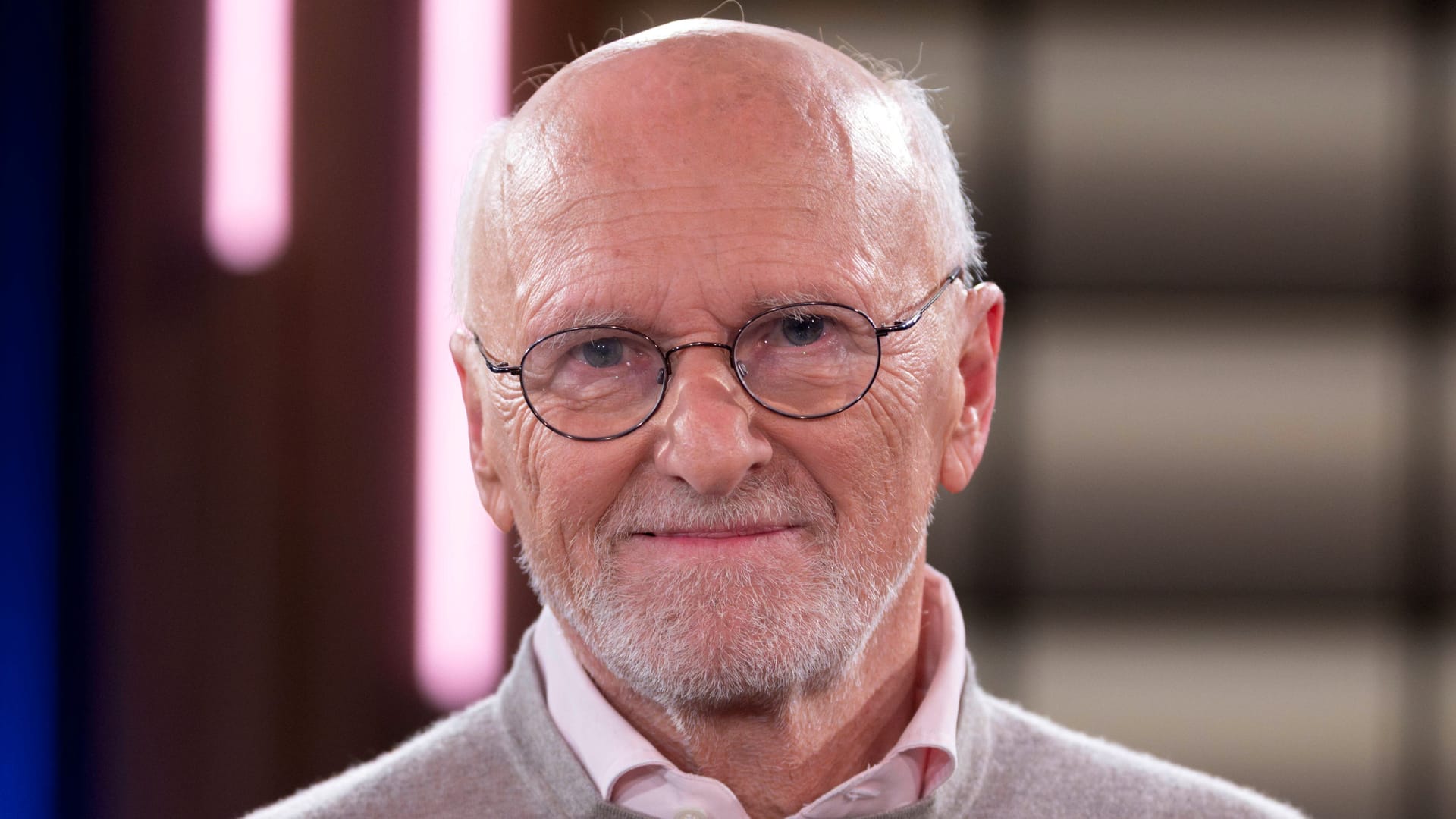

Klaus Lederer war Kultursenator. Doch nun muss sich "Die Linke" in Berlin neu ordnen. Warum er von der SPD enttäuscht ist. Und was er zur Causa Wagenknecht sagt.

Klaus Lederer war seit 2016 Kultursenator von Berlin. Doch seit vergangenem Donnerstag regiert der neue schwarz-rote Senat in der Bundeshauptstadt. Die Amtszeit des Linkenpolitikers ist somit vorbei. Im Interview spricht er über seine Zukunft, das Verhalten der SPD in den vergangenen Wochen und die Personalie Sahra Wagenknecht.

t-online: Herr Lederer, CDU und SPD nennen ihren Koalitionsvertrag "Das Beste für Berlin". Wenn das das Beste ist, was war dann Rot-Grün-Rot?

Klaus Lederer: Also, der Koalitionsvertrag, den ich 2021 mit unterschrieben habe, erging sich nicht in Superlativen über die Unterschreibenden selbst. Sondern knüpfte an inhaltliche Herausforderungen an, an Fragen zu ökologischer und nachhaltiger Stadtentwicklung, an die Themen sozialer Zusammenhalt, Vielfalt und demokratische Entwicklung. Hier sehe ich erst mal nur eine Legende, die man sich selbst gibt.

Der Vertrag hat über 130 Seiten. Ihr Fazit?

Für den Kulturbereich kann ich nur sagen: Die sechs Seiten sind reichlich dünn. Entscheidend ist aber, was nicht drinsteht, und das macht mir Sorge. Mit welchen Ressourcen sollen Arbeitsräume in dieser Stadt für Künstler*innen weiterentwickelt werden, auf welche Weise soll die Diversitätsentwicklung im Kulturbereich vorangetrieben werden? Wir haben ja sechseinhalb Jahre sehr intensiv dran gearbeitet.

Des Weiteren: Wie werden die dringend nötigen Anstrengungen zum Abbau des Investitionsstaus in Angriff genommen? Investitionsvorhaben tauchen, außer bei der Komischen Oper, gar nicht im Koalitionsvertrag auf. Da merkt man schon, dass im Bereich Kulturpolitik der tiefe Teller nicht erfunden wurde. Aber natürlich hat die SPD insbesondere eine Legitimationsnotwendigkeit, und da braucht es eben Legenden. Eine lautet: Es wäre mit Rot-Grün-Rot nicht möglich gewesen, den Koalitionsvertrag, den wir bis 2026 geschlossen haben, vernünftig abzuarbeiten. Wir schauen uns das jetzt aus der Oppositionsperspektive genau an, inwieweit erfüllt wird, was da jetzt verheißen wird.

Dass die SPD mit 54,3 Prozent dem Vertrag knapp zugestimmt hat – hat Sie das überrascht?

Weder hat mich das Ja überrascht, noch dass es so knapp war. Mit beidem hatte ich gerechnet. Franziska Giffey und Rahed Saleh haben die SPD zutiefst gespalten. Die Partei hat zu einem nicht geringen Teil große Bauchschmerzen mit dem Commitment, das ihre Führung da eingeht. Umgekehrt hätte eine Ablehnung des Koalitionsvertrags mit der Implosion der Berliner SPD geendet. Es liegen dreieinhalb spannende Jahre vor uns. Ob Frau Giffey dann wie Phoenix aus der Asche an die Spitze des Rathauses zurückkehrt, dahinter setze ich mal drei Fragezeichen.

Wie lief das in den vergangenen Wochen, wenn sich die Noch-Regierende und der Noch-Kultursenator bei Premieren trafen, etwa im Theater des Westens bei "Romeo und Julia"? Wie begegnete man sich da?

Mit der gebotenen Professionalität. Die Tatsache, dass sich gerade eine Regierung geändert hat, ist ja kein Grund, persönlich beleidigt zu sein. Da muss man drüberstehen. Trotzdem sollte natürlich die Art und Weise, wie nach eineinhalb Jahren die Zusammenarbeit vonseiten der SPD mit den beiden Koalitionspartnern Grüne und Linke beendet wurde, nicht Schule machen. Man sieht sich immer zweimal im Leben.

Schauen wir auf die CDU: Die hat Joe Chialo zum Kultursenator gemacht. Ein würdiger Nachfolger?

Meine Aufgabe besteht jetzt nicht darin, in die Glaskugel zu schauen und Zensuren zu verteilen, über ein Amt, das gerade erst angetreten wurde. Mein Job war es, dafür zu sorgen, dass er eine möglichst gute Übergabe und eine möglichst gute Startposition hier in der Kulturverwaltung bekommt. Wir erreichen uns, wenn wir uns brauchen. Wenn er Rat möchte, bekommt er ihn. Ungefragt gebe ich keine Ratschläge, das gehört sich nicht.

Sie waren Spitzenkandidat der Linken in den Jahren 2016 und 2021 und jetzt bei der Wiederholungswahl. Stehen Sie in dreieinhalb Jahren wieder zur Verfügung?

Die Herausforderung ist jetzt, dass wir 2026 vielleicht doch wieder Mehrheiten für progressive Bündnisse haben und die auch genutzt werden. Aber für mich stellt sich die Frage nach der Spitzenkandidatur gerade überhaupt nicht. Ich habe sechseinhalb Jahre als Kultursenator und Bürgermeister gearbeitet, das war extrem intensiv und anstrengend. Für mich steht jetzt an, weiter als Abgeordneter zu arbeiten, da freue ich mich drauf. Ich habe meinen Platz in der letzten Reihe links außen schon gefunden und habe der Fraktion angeboten, mich als queerpolitischen Sprecher für die nächsten dreieinhalb Jahre zu wählen. Das habe ich ja vor meiner Zeit als Regierungsmitglied schon gemacht.

Das Schöne ist: Das hat enorm viele Berührungen zur Berliner Kultur, zu dem, was ich liebgewonnen habe. Es hat aber auch etwas Befreiendes, in großartige Kulturveranstaltungen zu gehen und das als Privatperson zu tun. Und dass nicht mehr geschaut wird, wo man war und wo man nicht war. Ich bekomme die Herrschaft über den eigenen Kalender wieder.

Sie genießen auch Anerkennung bei Berliner Bürgern, die nicht Ihre Partei wählen.

Ich würde mir generell wünschen, dass eine Linke in Deutschland stärker in der Lage ist, auch Verbindungen herzustellen in Milieus und Gruppen, die bislang linkem Denken gegenüber eher skeptisch gegenüberstehen. Aber das kann nicht allein eine Aufgabe für Klaus Lederer sein. Auch Katja Kipping hat sich als Senatorin weit über die Parteigrenzen hinaus Achtung und Respekt erworben. Das gilt ebenso für Lena Kreck als Justizsenatorin, auch wenn beide nur eineinhalb Jahre Zeit hatten.

Und wie sieht es außerhalb von Berlin aus?

Die Linke muss internationalistisch denken, nur als Stadtstaats- oder Flächenstaatspartei kann das nicht funktionieren. Sie muss eine klare Positionierung zur europäischen Einigung haben. Sie muss in der Breite des Landes politische Wirksamkeit entfalten, ansonsten kann man sie eigentlich vergessen. So gesehen: Sowohl im Bund als auch in Europa warten Herausforderungen.

Die Ampel im Bund hat eine Wahlrechtsreform beschlossen, durch die die Linke aufgrund des Wegfalls der Grundmandatsklausel aus dem Parlament fliegen würde. Linke ebenso wie die CSU wollen dagegen klagen. Ihre Partei könnte aber doch auch hingehen und sagen: Vielleicht müssen wir einfach attraktiver werden, um über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen.

Das eine schließt das andere ja nicht aus. Die Wahlrechtsreform hat positive Elemente, nämlich gegen das permanente Auswachsen des Parlaments anzugehen. Gegen den damit verbundenen erschwerten Zugang zum Parlament für kleine Parteien kann man klagen. Da versucht ein Club gewählter Parteien, unter sich zu bleiben. Wenn auf die Art versucht wird, sich die Konkurrenz vom Leib zu halten, hat das ein Geschmäckle.

Richtig ist aber auch: Eine Linke, die bei bundesweiten Wahlen dauerhaft Ergebnisse unter fünf Prozent einfährt, die hat nicht nur kaum Gewicht und Durchsetzungskraft, sondern kann letztlich auch ihre Ziele nicht erreichen. Darum sehe ich die Aufgabe meiner Partei in erster Linie nicht darin, sich darüber zu mokieren, dass die Konkurrenz tut, was sie tut, und was einem selbst schadet, sondern: selbst dafür zu sorgen, dass die Konkurrenz damit keinen Erfolg hat.

Auch eine Entscheidung zur Personalie Sahra Wagenknecht dürfte Ihrer Partei helfen.

Mit jeder Positionierung zu Frau Wagenknecht, und das habe ich mehrfach getan, zahle ich mehrfach auf ihr Aufmerksamkeitskonto ein und fördere damit ihr Geschäftsmodell. Das mache ich nicht mehr. Aber eines will ich sagen: Wenn man versucht, ähnlich wie die Rechte, die Vielfalt der Gesellschaft schlicht zu leugnen, dann ist keine linke Politik zu machen. Wenn man den Eindruck erweckt, man hätte kein Problem damit, mit Despoten zu kuscheln, oder deren Propaganda eins zu eins reproduziert, dann ist so keine linke Politik zu machen.

Die Linke im 21. Jahrhundert braucht ein progressives Programm, das demokratische Errungenschaften wertschätzt und ausbauen will. Der Kampf gegen Diskriminierung ist keine überflüssige Spaßveranstaltung. Das ist ein Problem der konservativen Linken: Sie imaginieren für die Zukunft eine Vergangenheit, die es nie gegeben hat.

Die Große Koalition schafft einen Queer-Beauftragten. Für Carsten Schatz, Co-Fraktionsvorsitzender Ihrer Fraktion, ist das nicht mehr als ein "Grüßaugust". Für Sie auch?

Ich habe Queerpolitik immer als Querschnittspolitik betrachtet. Als schwuler Kultursenator war ich immer jemand, der sich auch um die Belange queerer Menschen in der Kultur gekümmert hat. Eigentlich erwarte ich so ein Querschnittsengagement in der ganzen Regierung, in jedem Ressort. Das sollte heutzutage eine Selbstverständlichkeit sein. Darum erscheint mir die Berufung eines Queer-Beauftragen in erster Linie daraufhin zu deuten, dass die Relevanz als Querschnittsthema abnimmt und stattdessen eine Person benannt wird, die als Klagemauer für die queeren Begehrlichkeiten unserer Stadt fungieren soll. Man sieht das im Bund: Das ist jetzt nicht so dolle.

Die Abschaffung des Transsexuellengesetzes wurde zum Beispiel nicht dadurch vorangebracht, dass jemand da ist, der alle paar Woche noch mal sagt, wie schade es ist, dass man sich immer noch nicht verständigt hat. Heißt also: Wenn man ein solches Amt schafft, dann muss die Person aus den Communitys kommen, in einem transparenten Verfahren bestimmt werden, unabhängig und mit einem Budget ausgestattet sein, um am Ende auch etwas zu bewirken.

In Ihrer Amtszeit sticht besonders die Corona-Pandemie hervor. Was haben Sie erreicht, worauf Sie besonders stolz sind?

Ich war ja nicht nur Kultursenator, sondern auch Bürgermeister – und habe im Senat immer wieder mit dafür gesorgt, dass etwa die besonderen Belange queerer Menschen insbesondere bei den Lockdown-Vorschriften Berücksichtigung finden. Dass nicht nur die biologische Kernfamilie zählt, sondern auch die Wahlverwandtschaften queerer Menschen, wenn es etwa darum ging, wer feiert mit wem zusammen Weihnachten oder Chanukka.

Ich bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dass über die gesamte Corona-Pandemie keine einzige Kultureinrichtung coronabedingt den Bach heruntergehen musste, weil sie nicht mehr in der Lage war, ihre Verbindlichkeiten zu bezahlen. Unabhängig davon haben wir in vielen Bereichen Maßstäbe gesetzt. Dass es ein Institut für Kulturelle Teilhabeforschung gibt, ist bundesweit einmalig, das gibt kulturellen Einrichtungen wichtige Erkenntnisse über ihr Publikum an die Hand.

Es gibt jetzt in Berlin verlässliche Strukturen, was Machtmissbrauch in Kultureinrichtungen angeht – diese Strukturen gab es nicht, als ich angefangen habe. Und wir haben es geschafft, den Kulturetat erheblich zu erhöhen, allein für den Kernbereich Kultur um 63 Prozent. Was Tarife und Mindestgagen betrifft, da ist Berlin Role Model in Deutschland. Ich gehe ohne Groll, mit einer sehr guten Bilanz. Ich würde also sagen, die letzten sechseinhalb Jahre waren eine gute Zeit für die Berliner Kultur.

Haben Sie Sorge, jetzt in ein Loch zu fallen?

Überhaupt nicht. Nach diesen Jahren in der Tretmühle muss ich erst mal ins Abklingbecken. Ich habe das eine oder andere zu sortieren und zu reflektieren. Ich bin ziemlich durch die Welt gehetzt und konnte kaum mal innehalten. Ich will jetzt für die nächsten dreieinhalb Jahre mit ganzer Kraft Abgeordneter sein – und dann schauen wir mal.

- Gespräch mit Klaus Lederer