Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Historiker zu Abkommen mit Russland "Es ist krachend gescheitert"

Frieden sollte das Abkommen Minsk II 2015 zwischen Russland und der Ukraine stiften. Doch Wladimir Putin setzte weiter auf Aggression. Was der Westen daraus lernen sollte, erklärt Historiker Bastian Matteo Scianna.

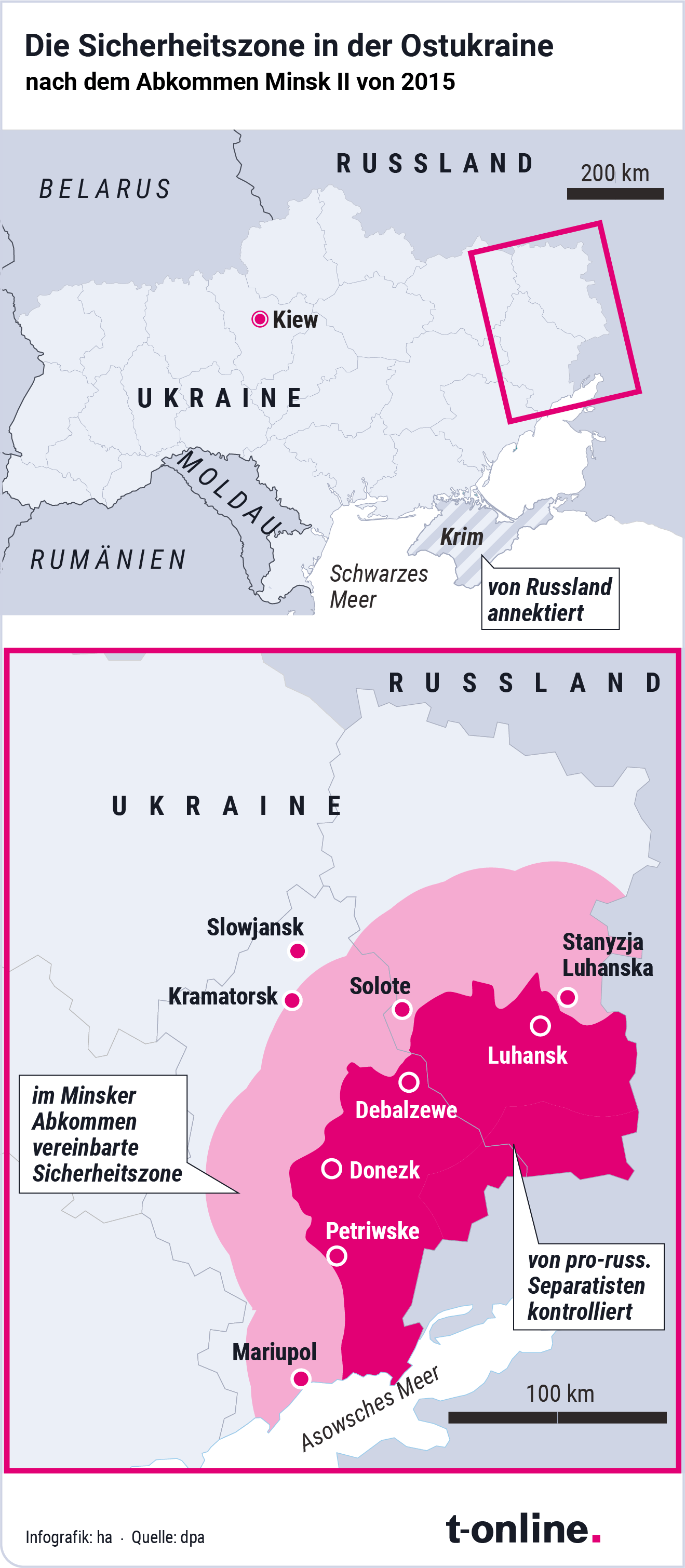

Russlands Aggression gegen die Ukraine begann nicht mit der Vollinvasion am 24. Februar 2022. 2014 besetzten russische Truppen die Krim, das Kremlregime entfachte dazu den Krieg in der Ostukraine. Das Abkommen Minsk II – vermittelt durch Deutschland und Frankreich – sollte ab dem 15. Februar 2015 dort Frieden schaffen. Doch Wladimir Putin wollte das nicht.

Warum scheiterte Minsk II? Welche Lehren lassen sich daraus für mögliche neue Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ziehen? Und welche Sprache versteht Wladimir Putin? Diese Fragen beantwortet Bastian Matteo Scianna, Historiker und Autor des Buches "Sonderzug nach Moskau. Geschichte der deutschen Russlandpolitik seit 1990" im Gespräch.

t-online: Herr Scianna, vor zehn Jahren sollte das Abkommen Minsk II den Krieg in der Ostukraine stoppen, das Vorhaben scheiterte. Was lässt sich daraus für mögliche neue Verhandlungen zu einem Ende der heutigen Kampfhandlungen lernen?

Bastian Matteo Scianna: Ein Abkommen ist in der Regel dann erfolgreich, wenn alle Unterzeichner ein Interesse an seiner erfolgreichen Umsetzung haben. Sei es aus freien Stücken, sei es auf externen Druck. Russland war aber eben überhaupt nicht daran interessiert, entsprechend hat es wenig Bereitschaft gezeigt, eine wirklich tragbare politische Lösung zu finden. Russland betreibt sein eigenes Spiel, das ist heute ebenso wie 2014 der Fall. Minsk II bot zudem zahlreiche Möglichkeiten dafür, es ist ja auch krachend gescheitert. Diese Lehren können und sollten wir beherzigen.

Was waren die größten Probleme mit Minsk II?

Die Situation war extrem kompliziert. Durch den vereinbarten Rückzug der schweren Waffen sollte eine entmilitarisierte Zone entstehen. Es war bestenfalls eine unzulängliche Entmilitarisierung. Minsk II sollte den bewaffneten Konflikt zunächst einfrieren, was wiederum den Weg zu besagter politischer Lösung bedeutet hätte. An dieser Stelle wurde es dann aber so richtig kompliziert.

Weil das russische Regime die völkerrechtlich ohne jeden Zweifel ukrainische Ostukraine mit seiner Aggression in ein umstrittenes Gebiet verwandelt hatte?

So ist es. Das hat Russland auch geschickt gemacht. Offiziell war man nicht Konfliktpartei, sondern trat als "Beschützer" der Separatisten auf. Bei der Umsetzung konnten wichtige Fragen nie geklärt werden: Sollten die Bewohner der Ostukraine selbst über ihr Schicksal in Form von Wahlen entscheiden dürfen? Falls ja, worüber hätten diese Menschen abstimmen sollen? Über ihre Zugehörigkeit zur Ukraine oder welche Art von Reformen oder Autonomie? Sollte dazu erst die Entwaffnung der Separatisten erfolgen oder vorher die Wahlen oder gar eine Verfassungsreform? Das war der entscheidende Knackpunkt.

Zur Person

Bastian Matteo Scianna, Jahrgang 1987, ist habilitierter Historiker und seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Militärgeschichte/Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Scianna lehrt und forscht unter anderem zu deutscher Außenpolitik, europäischer Integration und Konflikten im Nahen Osten. Nach "Blutige Enthaltung. Deutschlands Rolle im Syrienkrieg" von 2021 (mit Sönke Neitzel) ist im Oktober 2024 sein neues Buch "Sonderzug nach Moskau. Geschichte der deutschen Russlandpolitik seit 1990" erschienen.

Auf westlicher Seite verhandelten damals Angela Merkel aus Deutschland und François Hollande aus Frankreich, wie Sie es in Ihrem Buch "Sonderzug nach Moskau" beschreiben. Was hatte dieses Duo im Sinn?

Angela Merkel setzte auf ein klassisches Mittel deutscher Russlandpolitik: wirtschaftliche Integration. Dafür brauchte es den Abzug, die Wahlen und dann die politische Lösung, die wiederum durch wirtschaftliche Verflechtung abgesichert werden sollte. So weit die Wunschvorstellung. Man wollte diesen Prozess gestalten und letztlich einen dauerhaften Frieden erreichen. Deswegen gab es mehrere Arbeitsgruppen, die alle anstehenden Probleme um die militärischen, politischen, wirtschaftlichen Fragen lösen sollten.

Nun verhandelte Russland, das im Februar 2014 bereits die ukrainische Halbinsel Krim besetzt hatte, aus einer Position der Stärke heraus.

Russland hatte zu diesem Zeitpunkt militärisch viel gewonnen, ja. In Minsk ist die Krim dann gar nicht mehr erwähnt worden, was ein folgenschwerer Kardinalfehler war: Stillschweigend hatte man im westlichen Lager akzeptiert, dass gar nicht mehr über eine mögliche Rückkehr der Krim an die Ukraine verhandelt wurde. Nun lässt sich sagen, dass Merkel und Hollande eben eine Realpolitik betrieben, die sich am Möglichen orientiert hat. Tatsächlich hat sich aus der Nichterwähnung der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim aber ein Legitimitätsproblem ergeben.

- Exklusiv: Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann im Podcast:

Embed

Wladimir Putin dürfte es als Erfolg verbucht haben?

Für Putin war es ein ungeheurer Erfolg. In Minsk war Russland durchgehend am längeren Hebel, weil es genau wusste, was es wollte: Die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine musste verhindert werden. Was konnte diesem Ziel mehr dienen als ein andauernder militärischer Konflikt auf dem Territorium dieses Landes? Eine Umsetzung oder gar Lösung des Problems lag nicht im Interesse Russlands. Warum sollten sie freie Wahlen in den umstrittenen Gebieten zulassen? Alles auf die Gefahr hin, dass sich die Menschen dort am Ende für die Ukraine hätten entscheiden können? Wohl kaum.

Nun stellt sicher allerdings die Frage, ob Angela Merkel und François Hollande übertrieben optimistisch oder gar naiv waren, was Wladimir Putins Vertragstreue angeht?

Naiv war Merkel ganz sicher nicht. Ihr war bewusst, dass Minsk II nicht perfekt war. Einerseits dürfen wir nun nicht vergessen, dass Russlands Aggression gegen die Ukraine damals nicht der einzige Krisenherd auf dem Globus gewesen ist, zudem müssen wir uns die damalige Situation in der Ukraine vergegenwärtigen: Im heiß umkämpften Ort Debalzewe im Donbas drohte damals Tausenden ukrainischen Soldaten die komplette Einkesselung, ihre Gefangennahme wäre eine Katastrophe gewesen, die den Verlust weiteren ukrainischen Territoriums zur Folge hätte haben können. Petro Poroschenko, damals Präsident der Ukraine, hielt einen Waffenstillstand entsprechend für dringend notwendig. Weder Merkel noch die Europäer haben ihn der Ukraine aufgezwungen.

Bleiben wir bei Angela Merkel und der deutschen Position: Vertraute die Bundesregierung tatsächlich darauf, dass sich Russland mit der Ukraine und dem Schwebezustand in der Ostukraine langfristig zufriedengeben würde?

Die deutsche Russlandpolitik war durch und durch von der Utopie der Verflechtung durchzogen, der angestrebten dauerhaften Einbindung Russlands auf allen möglichen Ebenen. Besonders der wirtschaftlichen Verflechtung kam dabei ein hoher Stellenwert zu, die eben auch auf russischer Seite eine Friedensbereitschaft herstellen sollte. Minsk II sollte einen Frieden möglich machen, die Umsetzung ist allerdings gescheitert. Das lag aber an Russland, weil es eben den entsprechenden Willen zum Erfolg dort nie gab. Ganz im Gegenteil zur Ukraine, die ein enormes Interesse daran hatte, dass das Abkommen funktionierte.

Warum hat sich Putin aber auf Minsk II eingelassen?

Das hat sicherlich mit der beginnenden Debatte in den Vereinigten Staaten zu tun. Bei den Republikanern gab es Stimmen, die für Waffenlieferungen für die Ukraine eintraten, auch in der Administration des US-Präsidenten Barack Obama begann es allmählich zu brodeln. In Angela Merkels Erinnerungen gibt es eine aufschlussreiche Passage, in der sie berichtet, dass Obama der Ukraine die Lieferung von Defensivwaffen in Aussicht gestellt habe, falls die Verhandlungen in Minsk gescheitert wären. Auch telefonisch hat Obama Putin wohl die Lieferung amerikanischer Waffen an die Ukraine angedroht, falls die russische Aggression weitergehen würde. Diese Sprache versteht Putin sehr gut.

Vor allem spielt die Zeit damals wie heute für Putin?

Genau. 2015 hat Putin gemerkt, dass er für den Augenblick alles erreicht hatte, was sich ohne höhere Kosten erreichen ließ. Danach hätte es unangenehm für ihn werden können. Russland hatte sein strategisches Primärziel erreicht, die weitere Westbindung der Ukraine war verhindert. Die Krim war obendrein wieder unter russischer Kontrolle, der volatile Zustand in der östlichen Ukraine war ein Hebel, um in dem Land Einfluss ausüben zu können – ohne es besetzen zu müssen.

Wenn Sie nun vor dem Hintergrund der von Russland hintertriebenen und somit gescheiterten Umsetzung eine Bilanz von Minsk II ziehen: Was ist Ihr Rat für den Umgang mit Russland und zukünftige Friedensgespräche?

Ob Merkel in Minsk härter hätte verhandeln müssen, ist seither oft debattiert worden. Meiner Meinung nach stellt sich aber eine noch ganz andere Frage: Putin reagiert allein auf Stärke, 2015 stoppte ihn allein die amerikanische Drohung mit Waffenlieferungen an Kiew. Wie konnte es nach Minsk II sein, dass Deutschland aufgrund dieser Erkenntnis die Bundeswehr nicht nachrüstete, die Ukraine mit aufrüstete und sich selbst mit Nord Stream 2 kurz darauf energiepolitisch noch abhängiger – und erpressbarer – von Russland machte?

Ja, warum?

Die Utopie der Verflechtung war langlebig, sie erwies sich bis zum 24. Februar 2022 auch geradezu als unerschütterlich. Deutschland lebte in einer anderen Realität, in der bereits die Debatte über ein wenig Ausbildungshilfe für die kurdischen Peschmerga in Syrien entglitt. Ja, 2015 hatte niemand in Deutschland Interesse an einem Konflikt mit Russland, weder die Politik noch die Wirtschaft, auch nicht die Gesellschaft. Aber das ist kein Grund, sich nicht für die potenziellen Gefahren der näheren und fernen Zukunft zu rüsten, denn Putin hatte und hat sehr wohl Interesse an einem Konflikt mit dem Westen.

Potenzielle Gefahren zu erkennen, ist eine der Kernaufgaben der Politik.

So ist es. Deutschland hätte verschiedene Hebel nutzen können, um sich resilienter zu machen. Die Politik muss der Bevölkerung unangenehme Wahrheiten vermitteln und zumuten. Zumal die eingefrorene Front in der Ukraine ja gar nicht so eingefroren war. Der Konflikt ging mit vielen Toten auf niedrigerer Flamme weiter. Im Fokus war damals der Bürgerkrieg in Syrien mit Hunderttausenden Toten, da waren die rund 14.000 Toten zwischen 2014 bis 2022 im Donbas eher eine mediale Randnotiz.

Die USA waren 2015 an den Verhandlungen in Minsk nicht direkt beteiligt, nun könnte Donald Trump mit Wladimir Putin über die Köpfe der Ukrainer und der Europäer hinweg einen "Deal" zu einem Frieden machen. Wozu raten Sie?

Die Lehren aus dem Minsker Abkommen für die Gegenwart liegen auf der Hand. Erstens darf der Westen keine Situation zulassen, in der die Ukraine aufgrund einer aussichtslosen militärischen Lage erneut einen ähnlichen Waffenstillstand annehmen muss. Die Ukraine muss daher jetzt – aber auch nach einem etwaigen Waffenstillstand – weiterhin umfassend politisch, wirtschaftlich und militärisch unterstützt werden.

Das ist bereits heute schwierig. Haben Sie Hoffnung, dass die Ukraine nicht vergessen wird, sobald dort scheinbare Ruhe herrscht und andernorts Krisen aufkommen?

Dem gilt es vorzubeugen. Das muss doch eine Lehre aus der deutschen Russlandpolitik sein. Ja, es gibt viele Krisen und eine aktive sicherheits- und verteidigungspolitische Linie ist innenpolitisch schwierig, aber sie ist notwendig für die Sicherheit der Bundesrepublik. Damit komme ich zur zweiten Lehre aus Minsk: Die Europäer können die Sicherheit in Europa nicht garantieren. Trotz jahrzehntelanger Reden über europäische Autonomie steht der traurige Befund: Die USA bleiben die unverzichtbare Nation. Ein Abkommen zwischen Russland und der Ukraine ohne die USA als Garantiemacht darf daher nicht erneut geschlossen werden. Damit machen sich die Europäer aber auch abhängig von dem guten Willen Washingtons – den es heute nicht wirklich zu geben scheint. Denn momentan scheint die größere Gefahr, dass Trump mit Putin ein Abkommen ohne die Europäer und ohne die Ukrainer schließt, oder zu deren Nachteil. Da ist momentan viel in Bewegung, und zwar nicht im guten Sinne. Vieles davon war leider absehbar, aber wirklich darauf vorbereitet scheinen die Europäer und vor allem die Bundesrepublik abermals nicht.

Trump macht Deals gerne auf eigene Faust.

Gerade weil die Vereinigten Staaten unter Trump eine schlingernde und pöbelnde Supermacht sind, müssen die Europäer eigene Stärke demonstrieren. Denn es ist dringend notwendig, dass die Europäer in die Sicherheit auf ihrem Kontinent militärisch und politisch investieren und sich somit als zweites Standbein des Westens etablieren. Andere autokratische Mächte beobachten genau, womit Putin beim Westen durchkommt. Wer sich gegenwärtig eine friedliche Kooperation mit Russland herbeisehnt oder gar autokratische Staaten wie China freiwillig als Garantiemacht nach Europa hineinziehen will, hat die Geschichte der letzten 30 Jahre nicht im Blick.

Wie sollen Deutschland und die Europäer aber weiter mit diesem Russland umgehen?

Solange in Moskau imperialer Revisionismus mit militärischen Mitteln gedacht und gemacht wird, muss Kriegstüchtigkeit das Gebot der Stunde bleiben. Dieses Wort mag einigen Leuten übel aufstoßen, aber nur das wird uns im Bündnis mit unseren europäischen und nordamerikanischen Partnern vor Russland schützen. Innenpolitisch sehe ich viele Probleme, die vermutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben, fortgesetzte Hilfen an die Ukraine und womöglich sogar Bundeswehrsoldaten als Sicherheitsgarantie durchzusetzen.

Herr Scianna, vielen Dank für das Gespräch.

- Interview mit Bastia Matteo Scianna am 12. Februar 2025