Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.US-Wahlkampf "Damit hatte Trump nicht gerechnet"

Der Wahltag rückt näher, der Kampf ums Weiße Haus verschärft sich. Wie bedroht ist die US-Demokratie, falls Donald Trump triumphieren sollte? Politologe Stephan Bierling analysiert die Lage.

Das Rennen ist knapp, der Preis könnte hoch sein: Wenn Donald Trump erneut US-Präsident werden sollte, steht die amerikanische Demokratie vor einer Zerreißprobe. Wie dramatisch könnte es werden? Gibt es Hoffnung für den Ernstfall? Wann könnte die Polarisierung der US-Gesellschaft ein Ende finden? Diese Fragen beantwortet Politologe Stephan Bierling, dessen Buch "Die Unvereinigten Staaten. Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie" gerade erschienen ist.

t-online: Professor Bierling, im Falle einer Wiederwahl Donald Trumps droht der liberalen Demokratie in den USA höchste Gefahr. Gibt es Institutionen, die das Schlimmste verhindern könnten?

Stephan Bierling: Es gibt sie in der Tat. Vor allem in Form des amerikanischen Militärs. Die Gesellschaft der Vereinigten Staaten ist tief gespalten, aber die Streitkräfte genießen allgemein höchstes Ansehen. Auch bei Demokraten und Republikanern ist das Militär unumstritten.

Historisch gesehen ist das Militär in zahlreichen Staaten eher der Totengräber von Demokratien …

Es ist nahezu kurios, ja. In der Geschichte putschte das Militär immer wieder selbst etablierte Demokratien hinfort. Aber im Fall der Vereinigten Staaten wäre das US-Militär wahrscheinlich der beste und letzte Garant für das Überleben des Regierungssystems und der Verfassung. Mark A. Milley, früherer US-Generalstabschef, hat es zum Ausdruck gebracht: Wenn jemand tatsächlich versuchen sollte, die amerikanische Verfassung zu beseitigen, dann sollte diesen Leuten bewusst sein, dass das US-Militär, das FBI und die CIA treu zu dieser Verfassung stehen. Dann sagte Milley noch einen bemerkenswerten Satz: "Wir sind die Jungs mit den Waffen." Das US-Militär wird die Verfassung demnach verteidigen, egal, was da kommen mag.

Aber würde Trump dieses Risiko nach dem erfolglosen Sturm aufs Kapitol 2021 eingehen? Oder eher subtilere Wege zur Demontage der liberalen Demokratie einschlagen?

Das Verrücken der USA in Richtung autoritärer Strukturen würde tatsächlich eher Stück für Stück erfolgen. Schritt für Schritt ginge Trump es an, die Autorität des Präsidenten immer mehr zu stärken: Hier eine Maßnahme, da eine Verordnung, alles wahrscheinlich abgesegnet vom Supreme Court, der der Exekutive überaus freundlich gegenübersteht. Das Urteil zur weitgehenden Immunität von US-Präsidenten demonstrierte das kürzlich.

Zur Person

Stephan Bierling, geboren 1962, lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Er war Gastprofessor in den USA, Israel, Australien und Südafrika. 2013 wurde Bierling von der Zeitschrift "Unicum" zum "Professor des Jahres" gewählt. Regelmäßig analysiert Bierling für große Medienhäuser politische Entwicklungen in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Nach seinem Spiegel-Bestseller "America First. Donald Trump im Weißen Haus. Eine Bilanz" (2020) erschien gerade mit "Die Unvereinigten Staaten. Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie" Bierlings neues Buch.

Nicht zuletzt müsste Trump kritische Institutionen unterwandern und unterwerfen.

Richtig. Denn der Verwaltungsapparat ist eine Versicherung dafür, dass Umstürze in der Regel nicht so schnell greifen. Die Menschen in der Ministerialbürokratie sind dem Gesetz verpflichtet – und nicht einem Präsidenten und seinen Ansprüchen. Trump müsste willfährige Leute auf Schlüsselstellen in kritischen Institutionen setzen, die dann in seinem Sinne agieren. Schon in seiner ersten Amtszeit wetterte Trump gegen einen angeblichen Staat im Staate, der sich ihm widersetzt hätte. Was meinte Trump damit? Seinen Kampf gegen geordnete Verwaltungsstrukturen und einen Apparat, der auf die Verfassung vereidigt ist und sich an rechtsstaatliche Regeln hält.

Mit "Die Unvereinigten Staaten" haben Sie gerade Ihr neues Buch veröffentlicht. Gibt es in diesen "Unvereinigten Staaten" weitere Elemente, die eine Etablierung autoritärer Herrschaft erschweren können?

Mein neues Buch ist das Resultat meiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit den Vereinigten Staaten von Amerika, einem Staat, einer Nation, die mich bis heute fasziniert und immer wieder überrascht. Tatsächlich findet sich auch ein drittes Element in der Verfassungsordnung der USA, das mir für den Fall einer Wiederwahl Trumps etwas Zuversicht gibt: der 22. Zusatz zur Verfassung.

Er bestimmt, dass kein Präsident mehr als zwei Amtsperioden absolvieren darf.

Diese Beschränkung haben die Amerikaner in ihrer Weisheit 1951 eingeführt. Spät, aber zu Recht. Bis dahin hatte man sich an George Washington, dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, orientiert, der 1796 nach zwei Amtszeiten bewusst auf eine dritte verzichtet und sich später zurückgezogen hatte. Nachdem Franklin D. Roosevelt vor und während des Zweiten Weltkriegs insgesamt viermal gewählt worden war, schoben die Amerikaner dem einen Riegel vor. Nicht weil Roosevelt ein schlechtes Staatsoberhaupt gewesen wäre, im Gegenteil, sondern aus grundsätzlichen Erwägungen.

George Washington unterzeichnete 1787 in Philadelphia als Erster die Verfassung der Vereinigten Staaten. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Väter der Verfassung "Mäßigung" und "Kompromiss" als Kernprinzip der USA vorgesehen hatten. Warum haben die amerikanische Gesellschaft und Politik die Bereitschaft dazu verloren?

Mäßigung soll die USA davor bewahren, zum Spielball von Sonderinteressen zu werden. So wollten es die Gründerväter, so lebte es der bis heute hochverehrte George Washington vor. Mäßigung führt zum Kompromiss, in dem die Beteiligten nicht immer ihre jeweiligen Vorstellungen durchsetzen können, der aber für das Funktionieren des Gemeinwesens überlebenswichtig ist. Es gibt immer unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse, es gibt immer Streit innerhalb einer Gesellschaft. Da braucht es Mäßigung. Ein US-Kollege, ein exzellenter Kenner der amerikanischen Politik, sagte mir einmal, dass Politiker dazu da sind, um zu verhindern, dass wir uns gegenseitig umbringen.

Die Fähigkeit zur Mäßigung besitzt Donald Trump allerdings nicht.

Trump will das überhaupt nicht. Wenn aber die Fähigkeit zum Kompromiss zwischen Gruppen und Parteien nicht mehr da ist, die Gesellschaft in Stämme zerfällt, dann hilft auch die beste Verfassung nicht, um ein System dauerhaft stabil zu halten. Die Kompromissfähigkeit war über lange Zeit das Hauptmerkmal des amerikanischen Zweiparteiensystems, allein schon aus dem Grund, weil in diesen beiden Parteien so viele unterschiedliche Gruppen vertreten sind, dass die Aushandlung von Kompromissen zentral und zwingend ist.

Die Republikaner gebärden sich allerdings mittlerweile als Wahlverein von Donald Trump.

Es ist noch viel schlimmer, die Republikaner sind mittlerweile Trumps Kirche. Sie verehren ihn, abweichende Meinungen werden mit rhetorischer Kreuzigung oder Exkommunikation geahndet. Zentrales Dogma ist das Märchen von der gestohlenen Wahl 2020, Dutzende gegenteilige Gerichtsurteile haben Trump und die Seinen nicht eines Besseren belehrt. Bleibt zu hoffen, dass die Demokraten weiterhin Mäßigung praktizieren.

Haben Sie Anlass zur Sorge?

Bei den Demokraten hat der sozialistische beziehungsweise kulturkämpferische Parteiflügel die Tendenz, sich ebenfalls auf Dogmen zurückzuziehen: Im Moment hilft ihnen der Hass auf Donald Trump, es ist auch offensichtlich, dass die Demokraten nun nicht ihre eigenen Streitigkeiten ausfechten dürfen: Denn dann verlieren sie die Wahl. Aber es könnte zukünftig auch den Demokraten schwerer fallen, Kompromisse zu schließen.

Der amerikanische Historiker Timothy Snyder erwartet nach der US-Wahl im November entweder eine enorme Verbesserung oder Verschlechterung der Lage. Je nach Wahlergebnis. Was ist Ihre Einschätzung?

Dieser Zustand, in dem sich die USA befinden, ist schwer aushaltbar. Wenn wir die kurzfristige Zeitachse betrachten, gebe ich Timothy Snyder recht. Der 5. November wird der voraussichtlich wichtigste Wahltag zu meinen Lebzeiten. Denn was in den Vereinigten Staaten geschieht, hat Folgen für die ganze Welt – nicht zuletzt für den Fortbestand der westlichen liberalen Weltordnung, von der auch wir Deutschen profitieren.

Es läuft auf zwei Szenarien hinaus.

Ja, das Wahlergebnis ist offen. Szenario eins: Sollte Trump diese Wahl gewinnen, dann droht ein absoluter Härtetest für die amerikanische Demokratie. Warum? 2016 war Trump selbst von seinem Sieg überrascht, damit hatte er nicht gerechnet. Trump hatte nicht einmal eine Siegesansprache vorbereitet, Leute, die seine Politik umzusetzen verstanden, hatte er auch nicht. Das Ergebnis ist bekannt, es folgte eine erratische, konfuse Politik. Jetzt ist er gut vorbereitet – und in acht Jahren noch radikaler und autoritärer geworden. Loyalisten sind auf Herz und Nieren geprüft worden, mit dem sogenannten Project 2025 der ultrakonservativen Denkfabrik Heritage Foundation existiert auch ein Drehbuch.

Ist das weit entfernte Ungarn unter Viktor Orbán Vorbild für Trump und seine Loyalisten?

Orbán ist nicht ohne Grund der gefragteste Redner bei Veranstaltungen konservativer Republikaner. Trump würde zwar nicht sofort da landen, wohin Orbán Ungarn mittlerweile gebracht hat. Aber die kontinuierliche Machtkonzentration im Weißen Haus und das Verdrängen aller widerstrebenden Institutionen im Rahmen der Checks and Balances wie Kongress, Justiz, Verwaltung und Medien steht im Falle einer Wiederwahl sicher ganz oben auf Trumps Liste.

Bleibt zu hoffen, dass Kamala Harris und die Demokraten das Rennen machen.

Das wäre wünschenswert. Von den Demokraten geht keine Bedrohung für die Demokratie aus, sie akzeptieren die Spielregeln. Aber auch die Demokraten haben einiges zu lernen, um das zweite Szenario in Form eines Wahlsiegs von Kamala Harris weiter auszuführen. Die Demokraten haben die Interessen und Bedürfnisse von "Joe Sixpack", dem Durchschnittsamerikaner, ignoriert, seine Sorgen und Probleme nicht ernst genug genommen. Das muss sich dringend ändern – mit Diskussionen über Gender und dergleichen verliert man die Mitte Amerikas und die Menschen, die malochen. Eine unideologische und integrative Politik wäre wesentlich ratsamer. Denn es ist sehr wichtig, Zeit zu gewinnen.

Aus welchem Grund?

Insgesamt spielt die Zeit der amerikanischen Demokratie in die Hände. Gegenwärtig erleben wir die Hauptphase der Polarisierung, bei der wir uns zwei Punkte vergegenwärtigen müssen: Die parteipolitische Polarisierung, diese größte Gefahr für Amerika, ist ein Projekt weißer, oft an Spitzenuniversitäten ausgebildeter Eliten. Trump und zahlreiche seiner radikalen Vorgänger gehören in diese Kategorie. Aber – und das ist der positive zweite Punkt – der Einfluss dieser Leute geht systematisch zurück. Denn die Probleme großer Teile der amerikanischen Gesellschaft sind ganz andere geworden.

Weil sich eben diese Gesellschaft verändert?

Genau. Die eingewanderten und nun amerikanische Staatsbürger gewordenen Minoritäten sind weit weniger ideologisch, vor allem die Hispanics, deren Anteil von Wahl zu Wahl steigt. Ideologische Grabenkämpfe spielen bei ihnen ebenso keine große Rolle wie etwa für die asiatischen Amerikaner. Diese Leute wollen stattdessen den alten Amerikanischen Traum leben. Aber die Veränderungen in der Gesellschaft reichen weit darüber hinaus.

Haben Sie ein Beispiel?

Abtreibung war über Jahrzehnte ein Thema von höchster ideologischer Bedeutung für die evangelikalen Weißen. Dann haben sie 2022 bekommen, was sie wollten: Der Supreme Court kippte das nationale Abtreibungsrecht. Plötzlich merkten aber die Republikaner, dass dieser Schritt nicht nur bei den Demokraten schlecht ankam, sondern auch bei vielen republikanischen Frauen. Auf einmal rückte Trump in Sachen Abtreibung in die Mitte. Meine Hoffnung besteht darin, dass das multiethnische Amerika in der Zukunft tatsächlich Mäßigung und Kompromiss wieder möglich macht – und Ideologie und Populismus abklingen werden. Wobei Populismus durchaus positive Folgen zeitigen kann, wie die US-Geschichte demonstriert.

Franklin D. Roosevelt, der zu den besten US-Präsidenten gezählt wird, werden ebenfalls populistische Methoden attestiert.

Das ist richtig. In einer Demokratie kann Populismus durchaus eine positive Kraft sein. Denn der Populismus weist auf Probleme hin, die die Parteien vernachlässigt haben, er bewegt etwas. Ende des 19. Jahrhunderts entstanden bereits in den USA starke populistische Bewegungen. Ihren Heroen fanden sie später auf Bundesebene in Theodore Roosevelt, der ebenfalls zu den großen US-Präsidenten zählt. Ein Hauptproblem des amerikanischen Systems zu dieser Zeit bestand in der gewaltigen Macht von Kartellen und Oligarchen, die sich Politiker einfach kauften. Roosevelt schritt dagegen ein, sein Cousin Franklin D. Roosevelt hat Jahrzehnte später aus einem ökonomisch fast kollabierten Staat mit Sozialreformen einen Wohlfahrtsstaat geformt.

Die beiden Roosevelts haben letztlich die Demokratie gestärkt, aber das Spiel mit dem Populismus kann auch in der Katastrophe enden?

Selbstverständlich. Populistische Stimmungen können in alle Richtungen umschlagen. Die Weltwirtschaftskrise in den USA der Dreißigerjahre führte unter Roosevelt zum Ausbau des Sozialstaats und einer gestärkten Massendemokratie. In Deutschland kam es zum Aufstieg Adolf Hitlers, der Beseitigung der Demokratie und zum schlimmsten Krieg der Menschheitsgeschichte. Wir müssen vorsichtig sein. Gleichwohl dürfen wir Trump nicht absprechen, dass auch er etwas bewegt hat.

Wie bitte?

Die Demokraten haben manche Menschen links liegen lassen, die Industriearbeiter in den Rust-Belt-Staaten etwa. Diese Leute galten ihnen als Auslaufmodell, Menschen ohne größere Zukunftsaussichten. Hillary Clinton hat einst auch von den "Deplorables", den "Bemitleidenswerten" gesprochen. Trump hat dann klargemacht, dass diese Menschen für die Demokratie nicht verloren sind. Sie haben ein Stimmrecht, viele vormalige Nichtwähler sind zu Trump gewechselt, aber eben auch Arbeiter, die früher für die Demokraten gestimmt haben.

Trotzdem ist es ein gefährliches Spiel.

Das ist es ohne Zweifel. Trump mischt das System auf, er mobilisiert die Massen und trägt die niedersten Instinkte in die Politik, womit er die gesamte Verfassungskonstruktion aufs Äußerste gefährdet. Gefährlich ist auch, dass Trump auf Xenophobie setzt und gegen Minderheiten hetzt. Interessant ist aber, dass bei aller Polarisierung die grundsätzliche Zustimmung zu den beiden Parteien in den letzten 20, 30 Jahren gar nicht so dramatisch angewachsen ist. Was sich gesteigert hat, ist der Hass auf die jeweils andere Partei. Das ist der große, mobilisierende Faktor, der Trump ins Weiße Haus gespült hat, weil er wie kein anderer versteht, die Demokraten, die Eliten, das Establishment zu denunzieren. Das erinnert eher an Stammeskrieg denn an das alte politische System der USA.

Hat Trump überhaupt ein Interesse an den Menschen, die ihn wählen?

Trump ist nur an der eigenen Glorifizierung interessiert, seine Anhänger betrachtet er als billiges Stimmvieh, um die eigenen autoritären Gelüste durchzusetzen. Er ist ganz sicher kein Theodore Roosevelt. Aber wir sollten zuversichtlich sein, die USA machten immer wieder schwierige Phasen durch. Zugegeben, einen Trump gab es noch nie. Aber diese Bereitschaft zum Wandel, zur Frische und zum Aufbruch, die die USA zum Mantra der Nation gemacht haben, fasziniert mich bis heute. Insofern habe ich Hoffnung, Amerika und seine Demokratie sind stets bereit fürs Neue, zum Experiment.

Ist Amerika auch bereit für eine Frau im Amt der Präsidentin?

Warum nicht? Trump hat den Wechsel von Joe Biden zu Kamala Harris nicht gut verkraftet, er weiß nicht recht, wie er sie packen kann. Bestes Anzeichen dafür ist, dass er noch keinen griffigen und bösartigen Spitznamen für Harris gefunden hat. Seinen Parteikonkurrenten Jeb Bush titulierte Trump einst als "Low Energy Jeb", Joe Biden war für ihn "Sleepy Joe". Andere auf ihre Schwächen zu reduzieren? Darin ist Trump erschreckend gut.

Wagen Sie eine Prognose in Richtung des Wahltags?

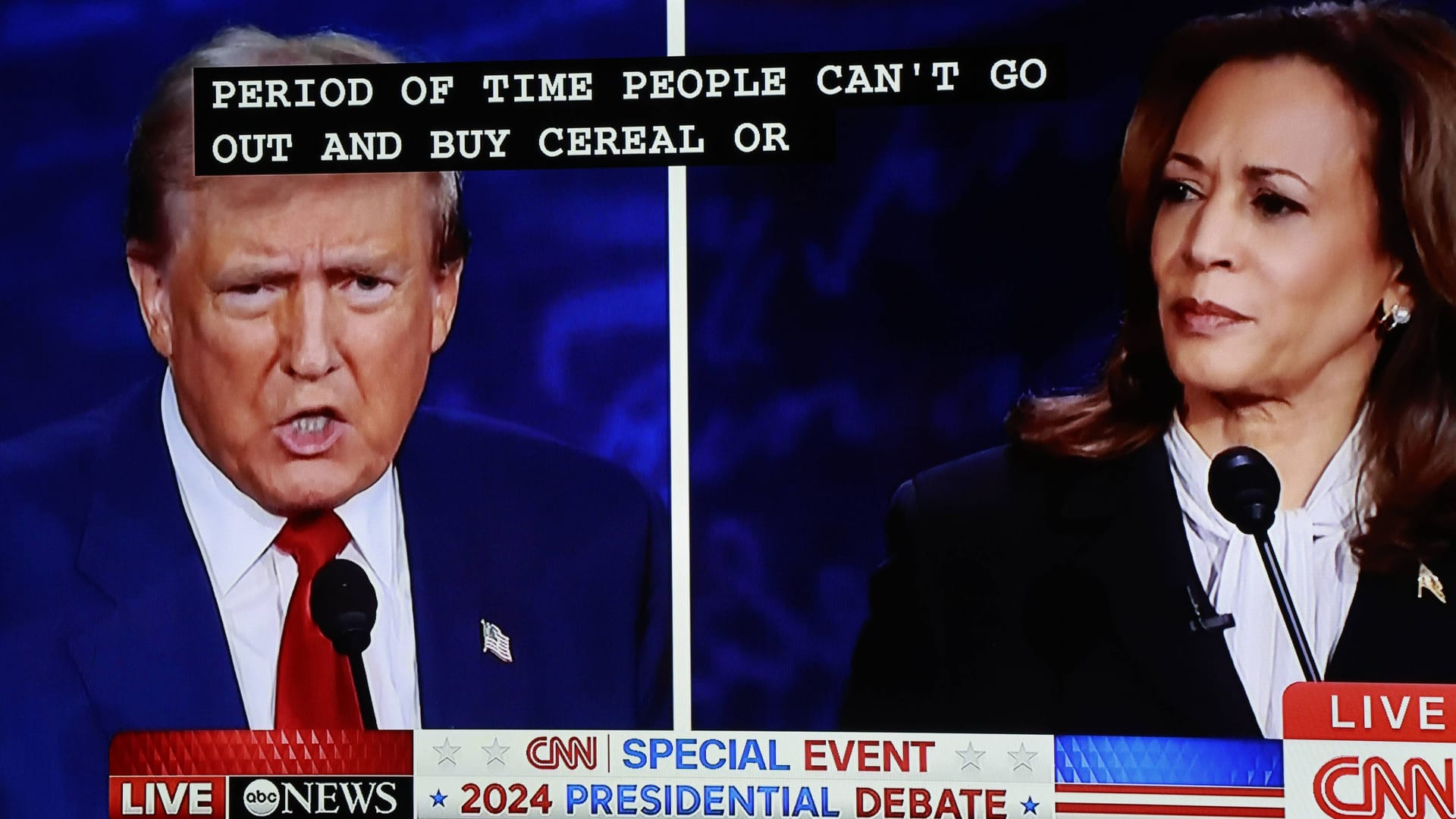

Falls es Trump gelingt, die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris mit der teils unpopulären Amtszeit Joe Bidens eng in Verbindung zu bringen, dann hat er gute Chancen. Trump ist im Moment aber sehr undiszipliniert. Er ist wie ein Zirkuspferd, das nur seine alten Tricks beherrscht, aber dringend ein paar neue lernen müsste. Die kürzliche TV-Debatte war wahrlich kein Erfolg für ihn. Trump ist in ziemlich schlechter Form. Gelingt es Harris, die kommende Wahl am 5. November zur Abstimmung über seinen Charakter zu machen, hat sie wiederum eine gute Chance. Aber im Moment ist noch gar nichts entschieden.

Professor Bierling, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Stefan Bierling via Videokonferenz