Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Mietärger in Berlin Daniel Brühl: "An der Fassade stand 'Goodbye Daniel'"

Ist Daniel Brühl ein guter Nachbar? Und wie denkt der Schauspieler eigentlich über Privilegien und soziale Ungleichheit? Ein Gespräch mit einem Künstler, der sich auf erstaunliche Art selbst reflektiert.

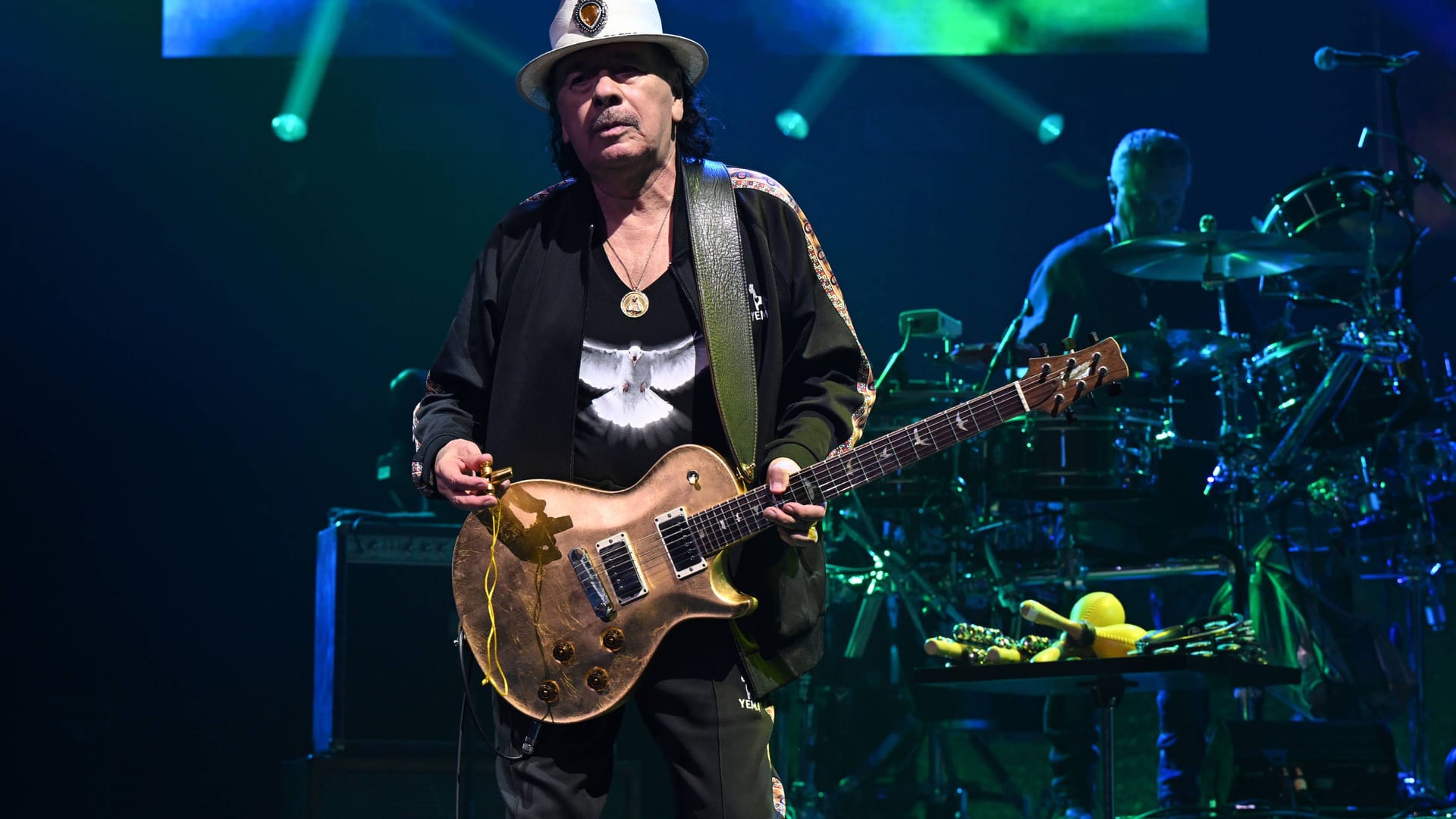

In der Hauptstadt ist an diesem 16. Juni drückend schwül. Wir sind in einem noblen Berliner Hotel verabredet. Drinnen sitzt Daniel Brühl an einem kargen Tisch, in einem noch viel kargeren Zimmer – immerhin ist es klimatisiert. Der 43-Jährige ist gut gelaunt: Es ist sein Geburtstag.

Kurzer Wortwechsel zur anstehenden Premiere am Abend: Brühl freut sich, dass er sein Regiedebüt "Nebenan" über eine vertrackte Nachbarschaftsbeziehung an seinem 43. Geburtstag vorführen darf. Der Deutsch-Spanier wirkt aufgeräumt und aufgeregt zugleich, er redet mit klarer Stimme, aber ohne Punkt und Komma. Zeit, ihn zu unterbrechen – und ein Interview über Gentrifizierung, Promi-Privilegien und gescheiterte Existenzen zu führen.

t-online: Herr Brühl, Sie sind im Sommer 2001 für die Dreharbeiten zu "Goodbye Lenin" nach Berlin gezogen – und dann für immer geblieben. Warum?

Daniel Brühl: Die Stadt hat mich sehr beeindruckt. So sehr, dass ich verstand, warum alle immer über Berlin so schwärmen.

Ihr neuer Film "Nebenan" wanderte allerdings – anders als Sie damals – aus finanziellen Gründen von Barcelona nach Berlin, oder?

Nein, das war eine persönliche Geschichte. Als ich innerhalb Berlins von einer Wohnung im Prenzlauer Berg in die nächste zog, in der ich auch heute wohne, kam mir diese Idee von einst plötzlich zurück und wurde zwingender und besser.

Darum geht es in "Nebenan": Der deutsch-spanische Schauspieler Daniel hat alles: eine Ehefrau, zwei Söhne, eine Nanny, die sich um die beiden kümmert, eine komfortable Loftwohnung in Berlin und ein Angebot für eine Rolle in einem Superheldenfilm. Doch als er auf seinen Nachbar Bruno trifft, bricht alles in sich zusammen. Der Mann aus Ostberlin ist Verlierer der Wiedervereinigung, Opfer der Gentrifizierung und will sich an Daniel rächen. Ein Kammerspiel mit irrwitzigen Dialogen entwickelt sich – und läuft auf eine Eskalation hinaus.

Gentrifizierung ist ein wesentliches Thema Ihres Films. In Berlin ist das einer der wichtigsten politischen Punkte: Wie will die Politik das Wohnen für alle Menschen gerecht organisieren? Weshalb war gerade Ihnen dieses Thema so wichtig?

Soziale Ungerechtigkeiten beim Wohnen sind etwas, mit dem ich eigentlich immer zu tun hatte, seit ich aus Köln weggezogen bin. Das hat mich bis heute nicht losgelassen: dieses ständige Gefühl einer gewissen Inkohärenz.

Das müssen Sie erklären: Weil Sie als Kölner mitschuldig sind an dem Problem des Berliner Wohnungsmarktes, aber irgendwie auch nichts dafür können?

Ich bin nicht schuld an dem Phänomen, aber auch ich bin Teil dieses Gentrifizierungsprozesses. Damals ging das so früh und glücklich mit mir los, mit dem im Beruf stehen und Angebote kriegen und sich ein bestimmtes Leben leisten können, während meine Kumpels in Köln noch studiert haben oder anfingen, zu studieren. Und da konnte ich mir einfach leisten, in dem Viertel, von dem jeder sprach – Prenzlauer Berg – auch eine Mietwohnung zu beziehen.

Sie befanden sich also schon sehr früh in einer privilegierten Position?

Natürlich, und wenn man einigermaßen sensibel und wach durchs Leben geht und sich sein Viertel so anschaut, dann fiel einem damals ja schon auf, was für ein krasser Wandel sich da schon vollzogen hatte. Schon damals sagten die Leute, das ist nicht mehr das Berlin aus den Neunzigern, hier ist ja schon die Hälfte saniert. Und trotzdem hat sich die Stadt in den letzten zehn Jahren noch einmal sehr stark verändert.

Stört es Sie denn? Sie leben ja inzwischen auch seit über 20 Jahren in Berlin.

Ich denke, es steht mir nicht zu, mich über diesen Wandel zu beschweren. Zum Teil sind Ecken sehr touristisch geworden und es hat ein Ausverkauf stattgefunden, sodass natürlich die Authentizität und das Leben eine touristische Künstlichkeit bekommen hat.

Im Prinzip müsste Sie das alles doch wenig überraschen. Immerhin sind sie halber Spanier und die Entwicklung Berlins hin zum touristischen Hotspot ist doch in Madrid und Barcelona schon viel länger Realität.

Daran bin ich tatsächlich zeitlebens gewöhnt. Ich kenne es zum Teil gar nicht anders. Und ich habe durch die Arbeit im Ausland auch noch den viel schlimmeren Weg mitbekommen, in so turbokapitalistischen Metropolen wie New York oder London. Unser Drehbuchautor Daniel Kehlmann sagte kürzlich zu Recht, dass der Film in New York hätte gar nicht spielen können, weil eine Figur, wie ich sie spiele, nur unter ihresgleichen leben würde. Eine Vermischung der Kulturen und Gesellschaftsschichten findet dort gar nicht mehr statt.

In Berlin ist das aus Ihrer Sicht nicht so?

Der Film ist eine Bestandsaufnahme von Berlin, wie ich es jetzt wahrnehme, mit diversen Nachbarn aus dem Osten bei mir im Haus, zu denen ich zum Glück guten Bezug habe. Also vielleicht mögen sie mich oft nicht und ich bilde es mir ein als Kölner Optimist, der ich bin. (lacht)

Sind Sie denn ein guter Nachbar?

Ich hoffe doch. Zu meinen Nachbarn habe ich ein sehr gutes Verhältnis, weil ich auch gleich sehr offensiv auf die zugegangen bin, weil ich mich immer interessiere für Biografien, die so ganz anders sind als meine eigene.

Welche Beobachtungen haben Sie gemacht?

Ich sehe immer noch die riesigen Unterschiede und ich merke natürlich, was es für Lebenstragödien, Enttäuschungen, ja auch Wut und Trauer gibt unter den Menschen. Das habe ich in vielen Lebensgeschichten, die ich mir angehört habe, auch bei mir in der Straße und auch bei mir im Haus, einfach mitbekommen.

Im Film wird beschrieben, dass alte Bewohner eines Hauses in Prenzlauer Berg von einem Spekulanten körperliche Gewalt angedroht bekamen, wenn sie nicht das Haus verlassen. Meinen Sie das mit den Lebenstragödien, die Ihnen zugetragen wurden?

Also in dieser drastischen physischen Form wurde mir das nicht erzählt. Aber mir wurde berichtet, mit was für Mitteln die Besitzer alles daran setzen, bestimmte Leute rauszuekeln. Wie sie es unmöglich machen für die Bewohner, die Wohnung noch bezahlbar zu halten. Nicht jeder hat das Glück, bestimmte Mietverträge zu besitzen, die das verhindern. Diese Extremform mit der Gewaltandrohung war mir auch nicht bewusst, aber die wird es ebenfalls geben. All diese schmerzhaften Wahrheiten wollte ich behandeln.

Also ein Film mit einer gewissen politischen und sozialen Relevanz. Da haben Sie sich für Ihr Regiedebüt gleich an das große Besteck gewagt. Kann ein Film bei der Komplexität eines solchen Themas denn nicht eigentlich nur scheitern?

Nein, ganz im Gegenteil. Das ist eine von vielen unterschiedlichen Formen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, die ich persönlich am sinnvollsten halte. Nämlich kein Lehrstück, kein Film, der mit dem Finger zeigt, sondern sich auf humoristische Weise einem relevanten Thema nähert.

Also interessierte Sie das Wohnproblem auch persönlich, weil sie tatsächlich noch Mieter sind. Oder betrachten Sie die Situation inzwischen eher aus der Rolle des Eigentümers?

Ich habe beides miterlebt. In diesem Fall wäre ich jetzt Besitzer. Aber das Gefühl, dass es mir zu gut geht oder sehr gut geht und dass ich mir darüber bewusst bin und dass ich ein Privilegierter bin, bin ich nicht losgeworden, seit ich aus Köln weggezogen bin.

Ist Ihnen dieses Ungleichgewicht nur in Berlin besonders bewusst geworden?

Nein, auch in Barcelona. Vor zehn Jahren wollte ich in meiner spanischen Heimat mal eine längere Zeit leben, aber nicht in der Wohnung meiner Eltern sein, sondern eine eigene Wohnung finden. Da konnte ich es mir auch leisten, eine Wohnung in einem teuren, angesagten Viertel zu mieten und habe das als Privileg wahrgenommen.

Erleben Sie wegen dieser Privilegien auch Anfeindungen?

Als ich meinen Tapas-Laden in Berlin-Kreuzberg aufgemacht habe, gab es rauen Gegenwind. Da bin ich dann zum Teil von Leuten mit dem Fahrrad auf der Straße fast angefahren worden. Die haben bewusst die Konfrontation gesucht. Am Anfang stand da "Goodbye Daniel" an der Fassade und solche Dinge. Das trifft einen erst mal. Aber ich habe dann versucht, mit ihnen zu reden und sie zu Tapas in meinen Laden einzuladen.

Sie hatten vorhin Ihre Eltern angesprochen und da drängt sich die Frage nach Ihrem Vater auf, denn Sie sind nun, so wie er einst, hinter die Kamera gewechselt und haben Regie geführt. Diente er Ihnen in gewisser Weise als Vorbild?

Ja, unbedingt. Ohne ihn hätte ich den Beruf des Schauspielers nicht ergriffen. Und ohne ihn hätte sich auch nicht der Wunsch festgesetzt, irgendwann wenigstens ein Mal selbst Regie zu führen. Jetzt war ich so beseelt von dem Prozess und kann auch noch mal besser nachvollziehen, warum es meinem Vater so große Freude bereitet hat, dass ich nicht ausschließen würde, vielleicht noch mal die Regie zu übernehmen. Aber mein ganzer Weg, den ich da eingeschlagen habe, der ist eindeutig geprägt worden von meinem Vater.

Jetzt ist er schon mehr als zehn Jahre nicht mehr bei Ihnen. Was würde er zu Ihrem Film sagen, wie würde er Ihn bewerten?

Ich hoffe, er würde ihn mögen. Er war sehr kritisch. Ich bin auch sehr kritisch mit mir selbst und das habe ich komplett von ihm. Eine Lektion, die ich von ihm gelernt habe, ist, Sachen wirklich zu hinterfragen.

Also auch den eigenen Beruf zu hinterfragen, den des Schauspielers in dem Fall? Weil Sie Regie führen und zugleich die Hauptrolle spielen, eine Figur, die selbst im Filmgeschäft tätig ist.

Ja, das fand ich an der Figur spannend, weil ich da eine deutliche Distanz zu mir spüre. Jemand, der sich wirklich im Ruhm und im Beruf so verliert und dem es eigentlich nur um die Karriere geht, der gar nicht mehr darauf achtet, wie es der Frau geht und wie es den Kindern geht, das bin ich nicht. So einen Typen wollte ich zeichnen in meinem Film, und großen Anteil daran, dass mir das selbst nicht passiert ist, ist die Erziehung meines Vaters.

Was hat er Ihnen noch beigebracht?

Ein gewisses politisches und soziales Bewusstsein. Die Art und Weise, wie man so durchs Leben geht. Dass es mir schon sehr früh sehr gut ging, wurde auch von meinem Vater häufig thematisiert. Dass man aber darüber nicht sein Umfeld vergisst, das hat mich sehr geformt und da bin ich sehr dankbar.

Eine Einstellung zum Leben, die Sie auch Ihren Söhnen weitergeben?

Ja, absolut.

So viele deutlich erkennbare Parallelen in seinem Regiedebüt einzubauen, birgt auch eine Gefahr. Wieso haben Sie das gemacht?

Es soll schon auch wehtun. Das sind delikate Fragen, auf die ich schwer antworten kann und bei denen ich ins Stammeln gerate. Stichwort: Privilegien.

Sie kritisieren sich also auch ein Stück weit selbst mit dem Film?

Naja, sicher. Dennoch wollte ich schon den Ton einer Überhöhung setzen. Ich sehe das nicht als eine Version von mir, sondern als eine Figur, die viele Parallelen zu mir hat.

Wieso gefällt Ihnen das so gut? Diese Art des Filmemachens kann einem schnell als allzu selbstbezogen ausgelegt werden.

Wäre ich so selbstbezogen und eitel, hätte ich mich doch völlig anders in Szene gesetzt als in diesem Film. Ich finde es sehr wichtig, über sich selbst lachen zu können. Sich selbst nicht so ernst zu nehmen, empfehle ich jedem.

Eine Win-Win-Situation, oder? Sie schaffen deutliche Parallelen zu Ihrem Leben, die Sie überspitzt darstellen, distanzieren sich kritisch in Interviews und sagen dann auch noch, dass es immer gut ist, wenn man über sich selbst lachen kann.

(lacht) Das kann man durchaus so sehen.

Sie wollen damit sagen, Selbstironie ist Ihnen nicht fremd – oder steckt da mehr dahinter?

Selbstironie ist mir nicht fremd, das stimmt. Aber ich lasse mir Kritik gerne gefallen und man kann mich nicht mögen und man kann mir auch Sachen vorwerfen. Ich gebe zu, dass ich in einer Inkohärenz lebe. Das Bewusstsein darüber, dass es einem zu gut geht, wollte ich für mich und meine Branche einfach auch mal klar und ehrlich benennen. Dieser Bestandsaufnahme kann auch ich mich nicht entziehen.

Aber neu ist diese Bestandsaufnahme nicht. Schauspieler stehen seit jeher im Rampenlicht und verdienen gutes Geld. Was hingegen hat sich verändert in den vergangenen Jahren?

Eine interessante neue Komponente im Filmgeschäft ist das Thema, wie schnell Karrieren jetzt kaputtgehen können. Das hat sich vor allem seit #MeToo verändert. Karrieren wie die von Kevin Spacey oder Army Hammer sind wegen Leuten auf Social Media einfach innerhalb von 24 Stunden komplett zusammengebrochen.

Ist Ihnen die Kritik an der eigenen Arbeit eigentlich egal oder ist es Ihnen wichtig, was über Sie geschrieben wird?

Die meisten sind ja sehr positiv. Aber auch wenn es mal heiß hergeht, ist das gut. Kritik ist mir wichtig und das gilt für positive wie negative Bewertungen gleichermaßen. Das muss man aushalten können.

- Interview mit Daniel Brühl

- "Nebenan" von Daniel Brühl