Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Holocaust-Überlebende "Das Internet ist ein Paradies für Feiglinge"

Am Ort des Grauens musste sie Musik spielen: Anita Lasker-Wallfisch war Mitglied des "Mädchenorchesters" in Auschwitz. Hier erzählt sie, wie sie bis heute gegen Antisemitismus kämpft.

Das Cello rettete ihr Leben: Im Jahr 1943 wurde Anita Lasker-Wallfisch ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert, durch Zufall gelangte sie dort ins sogenannte Mädchenorchester. Sie spielte für Häftlinge und die SS-Schergen, später wurde sie ins KZ Bergen-Belsen deportiert.

Nach ihrer Befreiung 1945 wollte sie Deutschland nie wieder betreten – und tat es doch. Wie sie die Schrecken der Konzentrationslager überstand, ihren Hass auf Deutschland überwand und warum sie heute anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs vor dem Internet und der AfD warnt, erklärt Anita Lasker-Wallfisch im Gespräch mit t-online.de.

t-online.de: Frau Lasker-Wallfisch, vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg und mit ihm der Holocaust. Trotzdem ist der Antisemitismus heute nach wie vor verbreitet. Macht Ihnen das Angst?

Anita Lasker-Wallfisch: Ja. Millionen Menschen jüdischer Abstammung sind damals ermordet worden, wir gedenken ihrer in diesem Jahr. Zugleich sehen wir mancherorts immer noch antisemitische Umtriebe. Das ist ein Skandal!

Anschläge wie der in Halle sorgen tagelang für Schlagzeilen – aber auch im Internet gibt es viel Hass und Beschimpfungen gegen Juden…

... das Internet ist ein Paradies für Feiglinge, dort kann man andere anonym und ungestraft beleidigen und sich dabei auch noch wohlfühlen. Fürchterlich. Hetzer im Internet müssen identifiziert und bestraft werden.

- Tagesanbruch: Was uns die Geschichte lehrt

Sie haben einmal gesagt, der Antisemitismus sei ein "unheilbares Virus". Wie erklären Sie sich, dass er entgegen jeder Vernunft so langlebig ist?

Es ist bisweilen die eigene Unzulänglichkeit mancher Menschen, sie fühlen sich schlecht, und daran muss ja irgendjemand schuld sein. Die Juden stehen da oft an erster Stelle. Wissen Sie, es gibt so viele Vorurteile: Nehmen Sie einen antisemitischen Idioten, der beispielsweise behauptet, alle Juden seien reich. Was natürlich vollkommener Unsinn ist. Aber schon so eine Vorstellung genügt, um zu hassen. Dieser Hass auf Juden ist so alt. Den Antisemitismus hat ja nicht erst Hitler erfunden.

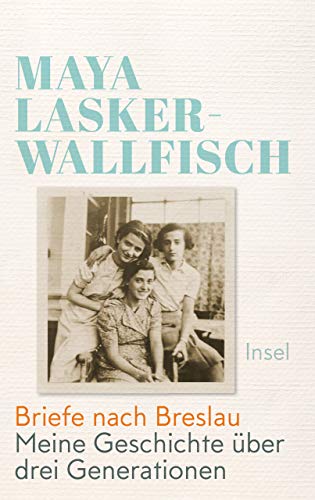

Anita Lasker-Wallfisch wurde 1925 in Breslau geboren. Sie überlebte die deutschen Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen, in Auschwitz war sie als Cellospielerin Mitglied des "Mädchenorchesters". Nach der Befreiung ging Lasker-Wallfisch nach Großbritannien. Ihr Buch "Ihr sollt die Wahrheit erben" fand große Beachtung, im Jahr 2018 hielt sie eine Rede im Deutschen Bundestag zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Ihre Tochter Maya Lasker-Wallfisch hat jüngst ein Buch über ihr Leben als Kind einer Holocaust-Überlebenden herausgebracht.

Sie selbst mussten brutal unter dem Antisemitismus leiden. Erst kurz vor Kriegsende 1945 sind Sie von britischen Truppen aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit worden. Später haben Sie sich geschworen, Deutschland nie wieder zu betreten. Warum haben Sie es dann doch getan?

Es war die reine Neugier. Als Musikerin spielte ich ja im English Chamber Orchestra in London. Wir bekamen jeden Monat eine Art Reiseplan, und im Jahr 1994 standen dann plötzlich die Städte Celle und Soltau auf dem Programm.

Nachbarorte des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen.

Genau. Normalerweise war ich immer entschuldigt, wenn das Orchester nach Deutschland gereist ist. Aber damals kam mir der Gedanke: Ich muss mir einmal anschauen, was aus Bergen-Belsen geworden ist.

Also sind Sie mitgefahren.

Zur Bestürzung der übrigen Orchestermitglieder. Die hatten schon Angst, dass ich mich in Deutschland zu schlimmen Dingen hinreißen lassen würde. Aber ich habe mich gut benommen.

Was ging in Ihnen vor, als Sie in Celle ankamen?

Ich wurde sehr auf die Probe gestellt. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, mit keinem Deutschen zu sprechen. Als wir dann aber da waren, hatte sich schon herumgesprochen, dass ich früher im Konzentrationslager gewesen bin. Auf einmal trat ein Mann, ein Einheimischer, auf mich zu und bot an, mich nach Bergen-Belsen zu fahren.

Wie haben Sie reagiert?

Ich habe ihn gefragt, wie alt er ist. Damals war das noch eine brenzlige Frage. Heute sind ja fast alle tot, die uns das früher angetan haben. Aber zu der Zeit war das noch anders. Dieser Mann war allerdings nach dem Krieg geboren worden.

Also haben Sie sich von ihm fahren lassen?

Ja. Obwohl ich selbst schon alles organisiert hatte. Aber damals hatte ich einen Geistesblitz: Sei nicht so dumm wie die Nazis! Dieser Mann war nach dem Krieg geboren, also konnte er kein Nazi sein.

Was ging in Ihnen vor, als Sie wieder das Gelände des früheren Konzentrationslagers betraten?

Ich bin in Bergen-Belsen herumspaziert. Es gibt ja dort diese vielen Massengräber. Dabei habe ich mir eine Frage gestellt: Wie ist es möglich, dass ich noch lebe, während all die anderen Menschen tot sind? In diesem Moment hatte ich einen zweiten Geistesblitz: Noch am Leben zu sein, bringt eine Verpflichtung mit sich – nämlich die Stimme der Menschen zu sein, die dort anonym verscharrt worden sind. Mit diesem Gedanken begann meine "neue" Beziehung zu Deutschland.

Seitdem engagieren Sie sich für die Erinnerung an den Holocaust und gegen Rassismus. Wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal bewusst erfahren, dass es Antisemitismus gibt?

Das war im Jahr 1933. Ich war damals acht Jahre alt und besuchte eine kleine Privatschule in Breslau. Eines Tages wollte ich die Tafel abwischen. Da sagte ein Kind zu mir: "Ein Jude darf den Schwamm nicht haben!" Ich war völlig verwirrt, bis dahin hatte ich keinerlei Erfahrung mit solchen Vorurteilen. Also habe ich die Geschichte meinem Vater erzählt, und er erklärte es mir. Allmählich verstand ich, was Antisemitismus ist. Damals fing dieser ganze Dreck mit den Nazis an.

Ihr Vater hatte im Ersten Weltkrieg gekämpft und war dafür ausgezeichnet worden.

Mein Vater ist Frontkämpfer gewesen, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz. Er war Jurist, meine Mutter Musikerin, sie spielte Geige. Wir waren drei Kinder, drei Schwestern. Bildung und Kultur spielten eine große Rolle bei uns zu Hause, am Sonnabend wurden die Klassiker gelesen. Wir waren eine typische assimilierte jüdische Familie, die Religion spielte kaum eine Rolle.

Wie erging es Ihnen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten?

Es ging stetig bergab. Mein Vater hatte aufgrund seines Kriegseinsatzes eine Zeit lang noch ein paar Privilegien. Aber später erhielt auch er Berufsverbot. Und dann verloren wir am 9. November 1938 alle Hoffnung.

In der Reichspogromnacht.

Ja. Ich war damals in Berlin. Was in der Nacht selbst passiert ist, habe ich gar nicht miterlebt. Aber als ich dann am nächsten Morgen auf die Straße gegangen bin, das war katastrophal.

Was haben Sie gesehen?

Das können Sie sich nicht vorstellen, wie es draußen ausgesehen hat: Geschäfte waren zertrümmert, auf dem Boden lagen Scherben. Und im Rinnstein stank es nach Alkohol. Die Nazis hatten sich wohl besoffen und Flaschen zerschlagen. Meine Mutter rief verzweifelt aus Breslau an: Ich solle sofort nach Hause kommen!

Was hatten Sie denn als dreizehnjähriges Mädchen allein in Berlin gemacht?

Meinen Eltern war früh klar geworden, dass die kleine Anita Cellistin werden wollte. Weil es in Breslau aber keinen jüdischen Cellolehrer mehr gab, haben sie mich zu Leo Rostal nach Berlin geschickt, der mich unterrichtete. Nach der Reichspogromnacht war allerdings Schluss damit.

Hat Ihre Familie danach an Flucht ins Ausland gedacht?

Natürlich! Aber es war zu spät. Wir haben richtig Angst bekommen und gedacht: Das geht nicht gut aus! Und so kam es dann ja auch. Meine Eltern sind am 9. April 1942 deportiert worden. Das war ihr Ende. Ich habe später nachgeforscht und in Breslau eine Aufstellung über das "Vermögen" gefunden. Stellen Sie sich vor, dort wurde alles verzeichnet, bevor man deportiert worden ist. Etwa drei Paar Hausschuhe, Wert: fünf Mark. Es ist ein Dokument der Schande.

Was geschah mit Ihnen?

Meine Schwester Marianne war zum Glück nach England entkommen. Ich musste mit meiner Schwester Renate dagegen in einer Papierfabrik arbeiten. Was wir da alles angestellt haben!

Bitte erzählen Sie.

Sie müssen wissen, dass wir sehr freche Mädchen waren. Ich habe nie akzeptiert, dass mich irgendwann irgendein Schnösel verhaften und ermorden will. Deshalb haben wir den französischen Kriegsgefangenen in der Fabrik geholfen, Dokumente zu fälschen, die ihnen zur Flucht verhelfen sollten. Die Verständigung war kein Problem, denn wir waren ja zweisprachig erzogen worden.

Es sollte allerdings nicht gut ausgehen.

Wir ahnten, dass wir beobachtet wurden. Also haben wir uns kurzerhand entschlossen, selbst in das unbesetzte Frankreich zu fliehen. Es war eine Idee von Kindern – und weit sind wir auch nicht gekommen. Wir wollten aber nicht warten, bis sie kommen, um uns zu ermorden.

Statt in Frankreich landeten sie beide im Gefängnis.

Was unser großes Glück war. Renate und ich hatten erwartet, nach Auschwitz zu kommen. Stattdessen blieben wir ein gutes Jahr im Gefängnis. Ich habe lange Zeit nicht kapiert, warum. Aber es muss ein alter Kollege meines Vaters gewesen sein: Der war ein großer Anti-Nazi; irgendwie muss es ihm gelungen sein, uns vor dem Transport zu bewahren, indem wir als Verbrecher geführt wurden. Denn während man Juden sofort ermordet hat, bekamen Verbrecher einen Prozess. Das Gefängnis war also viel besser als Auschwitz.

Später wurden sie aber doch nach Auschwitz deportiert.

Ja, aber erst ein Jahr später. Ein ganzes Jahr, in dem wir nicht in Auschwitz sitzen mussten! Der ehemalige Kollege meines Vaters hat uns so im Grunde das Leben gerettet.

Als Sie hörten, dass es nach Auschwitz ging: Was ging in Ihnen vor?

Wir haben Abschiedsbriefe geschrieben. Denn wir wussten, jetzt fahren wir in den Tod. Ich war bereit, in die Gaskammer zu gehen, als ich in Auschwitz ankam. Wie man in einem solchen Augenblick empfindet, kann man nicht beschreiben.

Erinnern Sie sich, was passierte, als Sie in Auschwitz eintrafen?

Mir wurden eine Nummer auf den Arm tätowiert und die Haare geschoren. Das machten alles andere Gefangene. Das war mein großes Glück. Die Häftlinge waren immer sehr erpicht, Neuigkeiten von den Neuankömmlingen zu hören. Da fragte mich eine der Frauen: "Was hast du denn früher gemacht?" Ich sagte: "Ich spiele Cello." "Fantastisch", sagte sie, "hier gibt es eine Kapelle." Dann holte sie Alma Rosé ...

… die Nichte des Komponisten Gustav Mahler und selbst sehr bekannte Musikerin.

Genau. So bin ich dann in das sogenannte Mädchenorchester gerutscht.

Wann und wo spielten Sie mit dem Orchester?

Unsere Aufgabe war es, morgens am Tor zu stehen und für die vielen Tausend Häftlinge, die zur Arbeit aus dem Lager marschiert sind, Märsche zu spielen. Denn es gab ja viele, viele Fabriken dort. Buna und so weiter. Abends dann das Gleiche, wenn die Häftlinge wieder zurückmarschiert sind. Das war unsere Aufgabe.

Nebenbei spielten Sie auch manchmal für SS-Leute. Josef Mengele mochte etwa die "Träumereien" von Robert Schumann.

Ja, das stimmt. Ich habe über dieses Ereignis aber nur berichtet, weil ich etwas zeigen wollte: Mengele war kein ungebildeter Idiot. Er wusste sehr genau, was er tat. Er betrieb in Auschwitz seine schrecklichen Experimente, um sich von der russischen Front fernzuhalten.

Alma Rosé hat Ihnen in gewisser Weise ebenfalls das Leben gerettet, indem sie Sie in das "Mädchenorchester" aufnahm. Was war sie für eine Frau?

Wir haben sie nicht geliebt, sie war wahnsinnig streng mit uns. Aber ihre Aufgabe war auch fast unmöglich. Wir Mädchen waren ja alle Amateure. Vielleicht fünf von uns haben ihr Instrument einigermaßen spielen können. Und aus uns sollte diese Alma Rosé, die aus einer musikalischen Elite stammte, nun etwas machen. Unter den Bedingungen in Auschwitz. Das war irrsinnig.

Welche Gefühle hatten Sie damals?

Fragen Sie nicht nach Gefühlen, die hat man in Auschwitz abgestellt. Ihre Generation kann sich nicht mehr vorstellen, wie sich das damals anfühlte. Seien Sie froh! Das Leben konnte von einem Tag auf den anderen zu Ende sein. Und so lebte man auch nur von einem Tag zum anderen.

1944 rückte die Rote Armee immer weiter Richtung Westen vor, Sie wurden von Auschwitz nach Bergen-Belsen gebracht. Was war dort anders?

Es gab einen großen Unterschied: In Auschwitz gab es eine Maschinerie, um so viele Menschen wie möglich schnell und möglichst spurlos zu ermorden. In Bergen-Belsen hat man das nicht nötig gehabt. Die Leute sind verhungert, einfach krepiert. Man kann kaum beschreiben, wie es in Bergen-Belsen war. Überall Leichen und Sterbende. Wir haben einfach dagesessen und darauf gewartet, dass es zu Ende geht. Ich habe nichts mehr gefühlt. Aber ich habe den ganzen Dreck überlebt!

… und können uns Nachgeborenen von Ihren Erlebnissen berichten. In Deutschland sitzt heute mit der AfD eine Partei vom rechten Rand im Bundestag. Was denken Sie darüber?

Das macht mir große Sorge, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass sich das alte Übel nicht wieder einschleicht. Aber es gibt ja auch viele junge Menschen, die sich gegen die AfD stellen. Ich hoffe, dass am Ende die Vernunft siegt.

Schauen Sie eher pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft?

Ich stehe in der Mitte. Letzten Endes bin ich aber doch immer hoffnungsvoll. Vielleicht hat sogar diese ganze Corona-Krise zumindest eine gute Folge. Denn Juden, Christen, Muslime, wir sind alle gleichermaßen betroffen, vielleicht bringt es uns einander näher.

Welche Lehre können wir 75 Jahre nach dem Kriegsende aus der Geschichte ziehen?

Die Menschen sollten miteinander sprechen, bevor sie sich gegenseitig totschlagen. Dann würden wir merken, dass wir mehr gemeinsam haben, als uns trennt. Ich habe auch während des Nationalsozialismus anständige Menschen kennengelernt. Das macht mir Mut.

Zum Beispiel?

Juden durften irgendwann nicht mehr in der Straßenbahn mitfahren, sondern hatten sich draußen auf den Perron zu stellen. Als ich einmal dort stand, fuhr die Mutter eines früheren Schulkameraden mit. Als sie mich sah, stand sie auf und stellte sich zu mir. Es war nur eine stumme Botschaft, aber ich habe sie nie vergessen.

Ihre Tochter Maya hat kürzlich ein Buch herausgebracht. Es beinhaltet Briefe an ihre toten Großeltern, die sie selbst nie kennengelernt hat. Und es geht um die Traumata der zweiten Generation. Was halten Sie von dem Buch?

Das Buch ist eine wunderbare Idee, es bringt auf gewisse Weise die Familie zusammen. Sehen Sie, der Holocaust gehört nicht zum Leben meines Sohnes Raphael. Er lebt für die Musik. Bei meiner Tochter Maya ist das ganz anders. Für mich ist es immer noch erstaunlich, wie unterschiedlich Geschwister sein können. Aber das Buch ist wirklich sehr wichtig. Vor allem hat meine Tochter Maya auch eine wichtige Aufgabe.

Welche ist das?

Sie hat mir zugesagt, die Erinnerung an den Holocaust weiterzugeben, wenn ich eines Tages nicht mehr bin.

Frau Lasker-Wallfisch, vielen Dank für das Gespräch.

- Telefonisches Gespräch mit Anita Lasker-Wallfisch

- Radioansprache von Anita Lasker-Wallfisch nach ihrer Befreiung aus Bergen-Belsen.