Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Globale Zeitenwende Wie Putin die Weltordnung neu sortiert

Seit 15 Tagen tobt in der Ukraine Krieg. Seine Folgen haben schon jetzt nicht nur das Land, sondern die gesamte Welt tiefgreifend verändert. Vor allem fünf Entwicklungen werden wir noch lange spüren.

Die Welt war schockiert, als am frühen Morgen des 24. Februars die ersten russischen Panzer in die Ukraine rollten und Kampfflieger Städte attackierten. Nun dauert der Krieg bereits mehr als zwei Wochen. Und obwohl es sich eigentlich um einen regionalen Konflikt handelt, hat er die Welt so erschüttert, wie es zuletzt beim Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks der Fall war.

Es zeichnen sich viele fundamentale Veränderungen ab. Hier sind einige der Wichtigsten.

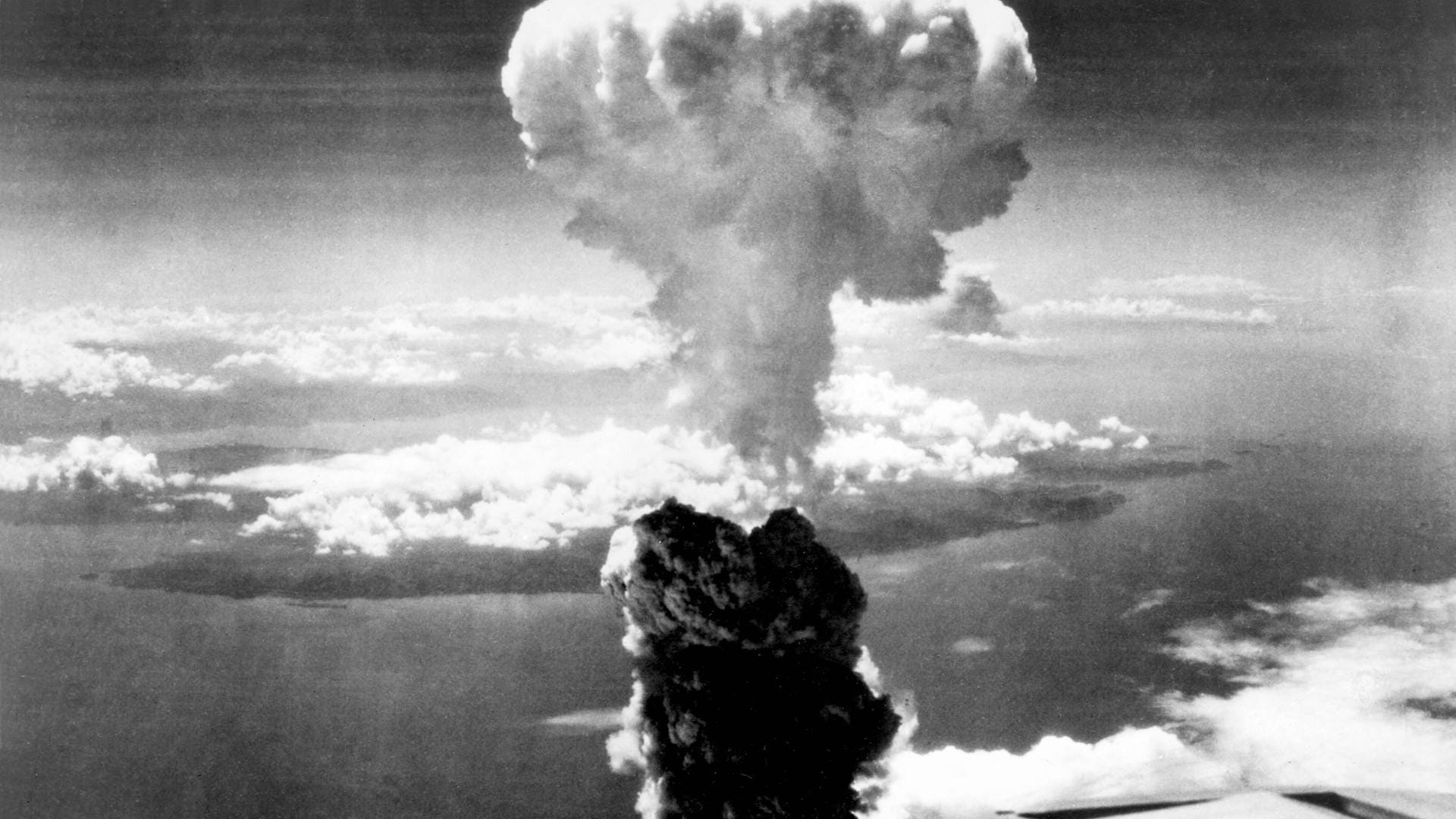

Die Angst vor dem Atomkrieg ist zurück

Mit dem Ende des Kalten Krieges verschwand auch die Angst vor einer atomaren Auseinandersetzung zwischen Ost und West. Doch seitdem Wladimir Putin kurz nach der Invasion der Ukraine bekannt gab, dass er die russischen Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft versetzt habe, ist die Angst vor einem Atomkrieg zurück.

Mehr als 13.000 Atomwaffen soll es weltweit noch geben, einige Dutzend amerikanische sind auf deutschem Boden stationiert. In den militärischen Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre spielten sie keine wirkliche Rolle. Nun scheint klar: Es gibt keine Tabus mehr.

Die Auswirkungen eines atomaren Angriffs wären immens: Selbst eine mittelgroße Atombombe würde in einer deutschen Großstadt einen riesigen Feuerball entfachen, der viele Menschen das Leben kosten würde.

Die gute Nachricht ist: Im russischen Sicherheitssystem existieren offenbar vier Eskalationsstufen für Atomwaffen. Im Moment ist die zweite Stufe erreicht. Auch deshalb schätzen Militärexperten die Gefahr eines Atomkrieges eher gering ein. "Das ist verbales Säbelrasseln", sagte etwa der Nuklearwaffenexperte Hans Kristensen der "New York Times".

Auch Russlands früherer Außenminister Andrei Kosyrew, Chefdiplomat seines Landes unter dem damaligen Präsidenten Boris Jelzin, glaubt nicht, dass Putin seine Drohung wahr macht. Auf Twitter schrieb er: "Meiner Meinung nach ist er rational. Angesichts seiner Vernunft glaube ich fest daran, dass er Atomwaffen nicht absichtlich gegen den Westen einsetzen wird."

Damit könnte das alte Gleichgewicht des Schreckens noch bestehen. Keine Seite wagt den atomaren Erstschlag, weil das Motto gilt: Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter.

Die Nato feiert ein Comeback

Das westliche Verteidigungsbündnis befand sich seit Jahren in einer Sinnkrise. 2017 bezeichnete der damalige US-Präsident Donald Trump die Nato als "obsolet" und drohte mit einem Ausstieg der USA. Seine Begründung: Die Nato sei vor langer Zeit entworfen worden, bekämpfe den Terrorismus nicht, erwarte von den USA aber, "die Rechnung zu zahlen".

Das war – wie für Trump typisch – plump und schlicht formuliert. Allerdings teilten die meisten Experten den grundsätzlichen Eindruck, dass die Nato ihre neue Rolle nach dem Ende des Kalten Krieges nicht gefunden hatte und der Glaube der Mitgliedstaaten an ihre Notwendigkeit abnahm.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bescheinigte ihr 2019 sogar den "Hirntod": Damals waren die USA aus Syrien abgezogen, ohne die anderen Nato-Partner zu informieren. Ein anderes Nato-Mitglied, die Türkei, startete ungeachtet der Kritik der Bündnispartner in Nordsyrien eine Militäroffensive gegen die Kurden.

Der Ukraine-Krieg hat alles verändert: Die Nato tritt wieder geschlossen auf; in Deutschland hat ausgerechnet ein sozialdemokratischer Bundeskanzler die Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels angekündigt. Dabei hatte es die SPD als Juniorpartner in der Großen Koalition immer abgelehnt, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in Verteidigung zu investieren.

Auch die Sinnfrage stellt niemand mehr. Finnland und Schweden, die bislang stets auf ihrem neutralen Status bestanden, erwägen nun sogar einen Nato-Beitritt. In einer Umfrage in Finnland sprachen sich Ende Februar 53 Prozent der Befragten dafür aus. Es ist das erste Mal seit Gründung der Nato, dass eine Mehrheit der Bevölkerung für einen Beitritt ist. Finnland und Russland haben eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze. Auch in Schweden ist die Stimmung zugunsten der Nato gekippt: In einer Umfrage von Anfang März bejahte eine ganz knappe Mehrheit einen Beitritt, ebenfalls zum ersten Mal, seit es das Militärbündnis gibt.

In beiden Ländern hat die Situation der Ukraine Ängste geweckt, im Falle eines russischen Angriffs ohne militärischen Beistand dazustehen, diesem aber selbst nicht gewachsen zu sein. Geschürt wurden diese Sorgen durch das Eindringen russischer Kampfjets in den schwedischen Luftraum vor ein paar Tagen.

Die Bewährungsprobe steht der Nato allerdings noch bevor: Käme es zu einem russischen Angriff auf das Baltikum und damit Nato-Gebiet, müsste sie beweisen, dass sie in der Lage ist, geschlossen, schnell und schlagkräftig zu reagieren.

Russland verliert global an Bedeutung, China gewinnt weitere hinzu

Der Ausschluss von Russland aus dem Zahlungssystem Swift, der Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2, das Flugverbot für russische Flugzeuge im EU-Luftraum und andere Sanktionen werden der ohnehin schwächelnden russischen Wirtschaft dauerhaft schaden.

Hinzu kommen die zahlreichen privatwirtschaftlichen Maßnahmen: Kreuzfahrtschiffe fahren russische Häfen nicht mehr an, Lebensmittelketten nehmen russische Produkte aus ihrem Sortiment, Ketten wie McDonalds, Starbucks und Coca-Cola verlassen Russland. Selbst wenn es morgen zu einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine käme, wären die Konsequenzen in Russland noch jahrelang spürbar.

Auch als politischer Partner hat sich Russland völlig ins Abseits katapultiert. Gremien wie der Nato-Russland-Rat haben durch den Ukraine-Krieg ihre Bedeutung verloren. Auch Foren wie der Petersburger Dialog, der den Austausch zwischen der russischen und der deutschen Zivilgesellschaft förderte, werden auf absehbare Zeit nicht mehr stattfinden.

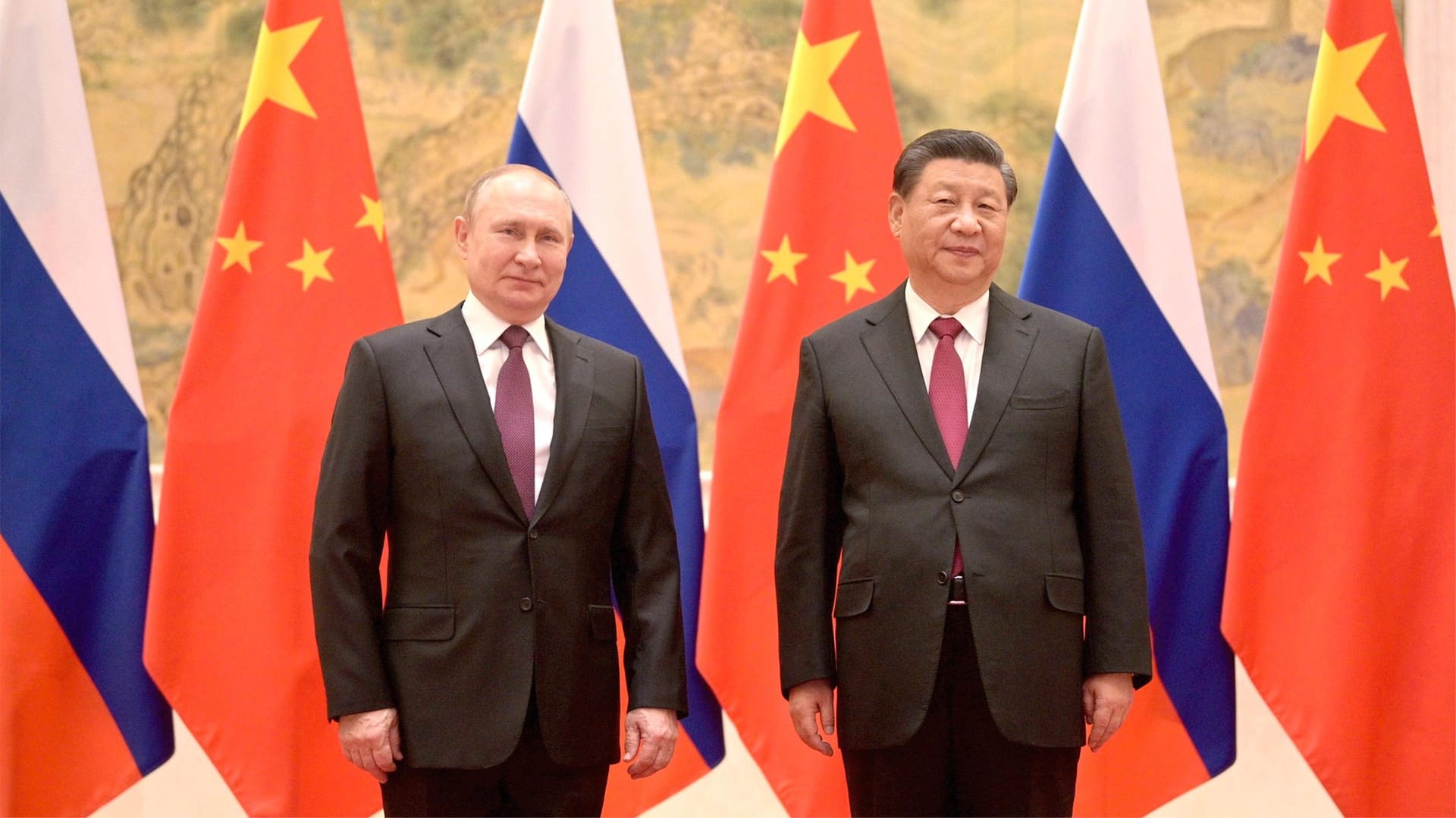

Russland bleibt nur noch eine überschaubare Schar von Verbündeten: Syrien, Belarus und China. Um in der europäischen Sicherheitsarchitektur jene Rolle zu spielen, von der Putin geträumt hat, reicht das nicht.

China hingegen dürfte von der Situation profitieren. In der Krimkrise bemühte sich die Volksrepublik um einen neutralen Status. Diesmal versucht sie, eine Doppelrolle einzunehmen. Einerseits bietet sich Peking dem Westen als Vermittler an, andererseits betont es seine "unverbrüchliche" Freundschaft mit Russland.

Der Swift-Ausschluss Russlands könnte dem chinesischen Alternativsystem Cips Auftrieb geben. Dieses wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, die chinesische Währung Renminbi im internationalen Handel stärker zu etablieren. Auch Russland verfügt über ein eigenes Zahlungsnetzwerk (SPFS). Zwischen beiden dürfte es zu einer engeren Kooperation kommen.

Gelingt Peking eine Vermittlung im Konflikt, stärkt dies seine Bedeutung in der internationalen Politik. Das Schicksal der Ukraine dürfte dabei auch eine Blaupause sein, wie China mittelfristig mit Taiwan umgeht und mit welchen internationalen Reaktionen es dabei rechnen muss. Russland hat der Führung in Peking bereits jetzt zugesichert, den demokratischen Inselstaat als Teil der Volksrepublik anzuerkennen.

Die chinesisch-russische Zusammenarbeit hat allerdings Grenzen. Noch ist China nicht mächtig genug, um es sich mit dem gesamten Westen zu verderben.

Die Weltwirtschaft erleidet nach Corona einen zweiten Schock

Dass nichts mehr so sein wird wie zuvor, ist schnell dahingesagt. Und meistens stimmt es auch nur in der Tendenz – und nicht in der Absolutheit.

Doch die beiden großen Krisen der vergangenen zwei Jahre werden die Welt auch ökonomisch deutlich verändern. Denn zuerst hat ein äußerst kleines Virus dazu geführt, dass die jahrzehntelange Globalisierung zumindest in Teilen rückabgewickelt wird. Nun sorgt Putin dafür, dass weitere vermeintliche Gewissheiten von jetzt auf gleich infrage gestellt werden.

So unterschiedlich die beiden Großkrisen auch sind: Für Europa – und allen voran für Deutschland – bedeuten sie jeweils, dass sie unabhängiger werden müssen.

In der Pandemie wurde klar, wie anfällig globale Wertschöpfungsketten sind. Die Bundesrepublik konnte einfachste Produkte wie Masken nicht mehr selbst herstellen und war auch in vielen anderen Bereichen (zum Beispiel bei Medikamenten) auf Vorprodukte etwa aus China angewiesen.

Es gibt einen Vertrag über Lieferungen, aber es kommt nichts – daraus hat in Europa nicht nur die Bundesregierung die Lehre gezogen, dass wichtige Produkte wieder hier hergestellt werden müssen. Zwar lautet das Ziel nicht wirtschaftliche Autarkie, aber doch mehr Autonomie. Der Glaube an die Arbeitsteilung, von der alle profitieren, existiert nur noch in der perfekten Welt.

Der Ukraine-Krieg hat weitere Gewissheiten erschüttert: Im Falle Chinas waren deutsche Regierungen lange vom Prinzip "Wandel durch Handel" überzeugt, also der schleichenden Demokratisierung des riesigen Reichs durch einen zunehmenden wirtschaftlichen Austausch mit Deutschland und Europa. Das hat erkennbar nicht funktioniert.

Ähnlich ernüchternd ist nun die Bilanz in den wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland. Die Hoffnung, dass eine enge ökonomische Verflechtung dazu führen würde, dass keine Seite Interesse habe, auch nur ansatzweise etwas an der friedlichen Koexistenz in Europa zu ändern, hat sich erledigt. Vielmehr zeigt sich, dass Deutschland so abhängig von russischer Energie – von Kohle über Öl bis Gas – ist, dass es sogar noch härtere Sanktionen der Europäer verhindert. Für Frieden sind alle, das heißt aber eben noch lange nicht, dass man auch frieren will.

Die Folge wird eine drastisch beschleunigte Energiewende in Deutschland sein. Das Motto lautet: Jeden Tag ein bisschen weniger abhängig von Russland werden. Andere Staaten in Europa werden vermutlich einen ähnlichen Weg einschlagen.

Deutschland macht mit seiner größten Nachkriegslüge Schluss

Als die Nato 1949 gegründet wurde, formulierte ihr erster Generalsekretär, der Brite Lord Ismay, das Ziel des transatlantischen Bündnisses so: "Die Amerikaner drinnen halten, die Russen draußen und die Deutschen unten".

Dieses Motto prägte jahrzehntelang die deutsche Außenpolitik. Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer wusste genau: Die einzige Chance, nach den Grauen des NS-Regimes wieder einen festen Platz in der internationalen Gemeinschaft zu finden, bestand darin, keinerlei Bedrohung mehr für Europa und die Welt darzustellen. Erst zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann Westdeutschland mit der Wiederbewaffnung – in enger Absprache mit den Alliierten. Am 9. Mai 1955 trat die Bundesrepublik (noch ohne eigene Armee) der Nato bei, am 12. November 1955 wurde die Bundeswehr gegründet.

Nach der Wiedervereinigung entsprach die deutsche Definition der eigenen Rolle freilich immer weniger der Realität.

Je mehr sich Deutschland entwickelte – zur größten Volkswirtschaft Europas, zur stärksten politischen Kraft in der EU, zum zweitgrößten Truppensteller der Nato –, umso offenkundiger wurde die Diskrepanz zwischen Selbstbild und Wirklichkeit. "Wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zwerg", lautete die Formel für diese Scheu Deutschlands, den Rollenwechsel zu vollziehen.

In den vergangenen Jahren ist Deutschland von dieser Position bereits vorsichtig abgerückt. Als mächtigste Politikerin Europas nahm Angela Merkel auch in vielen internationalen Krisen wie bei der Krim-Annexion eine zentrale Vermittlungsrolle ein. Militärisch blieb man zurückhaltend, überließ die Frage der Verteidigung (auch des eigenen Landes) lieber den USA.

Mit seiner Regierungserklärung am 27. Februar hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den endgültigen Abschied vom alten Paradigma eingeleitet. Deutschland soll künftig das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erfüllen, die Bundeswehr mit einem Sondervermögen von zusätzlichen 100 Milliarden Euro in eine Armee verwandelt werden, die auch zur Landesverteidigung fähig ist.

Massive Krisen wirken oft als Katalysatoren. Wie sehr sie die Welt verändern, wird oft erst Jahrzehnte später deutlich. Die jetzigen Entwicklungen dürften dabei erst der Anfang sein.

- Eigene Recherche