Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.US-Wirtschaftskrieg eskaliert Ein wichtiges Detail nennt Trump nicht

Der US-Präsident hat massive Zölle gegen mehr als 30 Länder verhängt – und sich dabei auf William McKinley berufen. Doch Trumps protektionistischer Feldzug ist radikaler als alles, was die USA bis heute gesehen haben.

Donald Trump hat es getan. Am sogenannten "Liberation Day" am Mittwoch erklärte er die USA zur "wirtschaftlich befreiten Nation" und verhängte Strafzölle gegen mehr als 30 Länder weltweit. In seiner Executive Order inszeniert er sich erneut als Kämpfer gegen die angebliche Ausbeutung der USA durch andere Staaten.

Die Maßnahmen der US-Regierung treffen die globale Wirtschaft ins Mark: Trump kündigte Einfuhrzölle von mindestens 20 Prozent auf Waren aus mehr als 30 Ländern an – darunter China, die Europäische Union, Kanada, Mexiko, Brasilien, Indien und Israel. Es ist einer der aggressivsten protektionistischen Akte in der US-Geschichte – und Trump beruft sich dabei auf eines seiner historischen Vorbilder: den früheren US-Präsidenten William McKinley.

Denn auch der frühere US-Präsident forcierte eine aggressive Zollpolitik. Doch Trump lässt bei seinen Schwärmereien über McKinley einen historischen Fakt aus: McKinley war geläutert, denn die USA fielen schon damals mit dieser Wirtschaftspolitik auf die Nase.

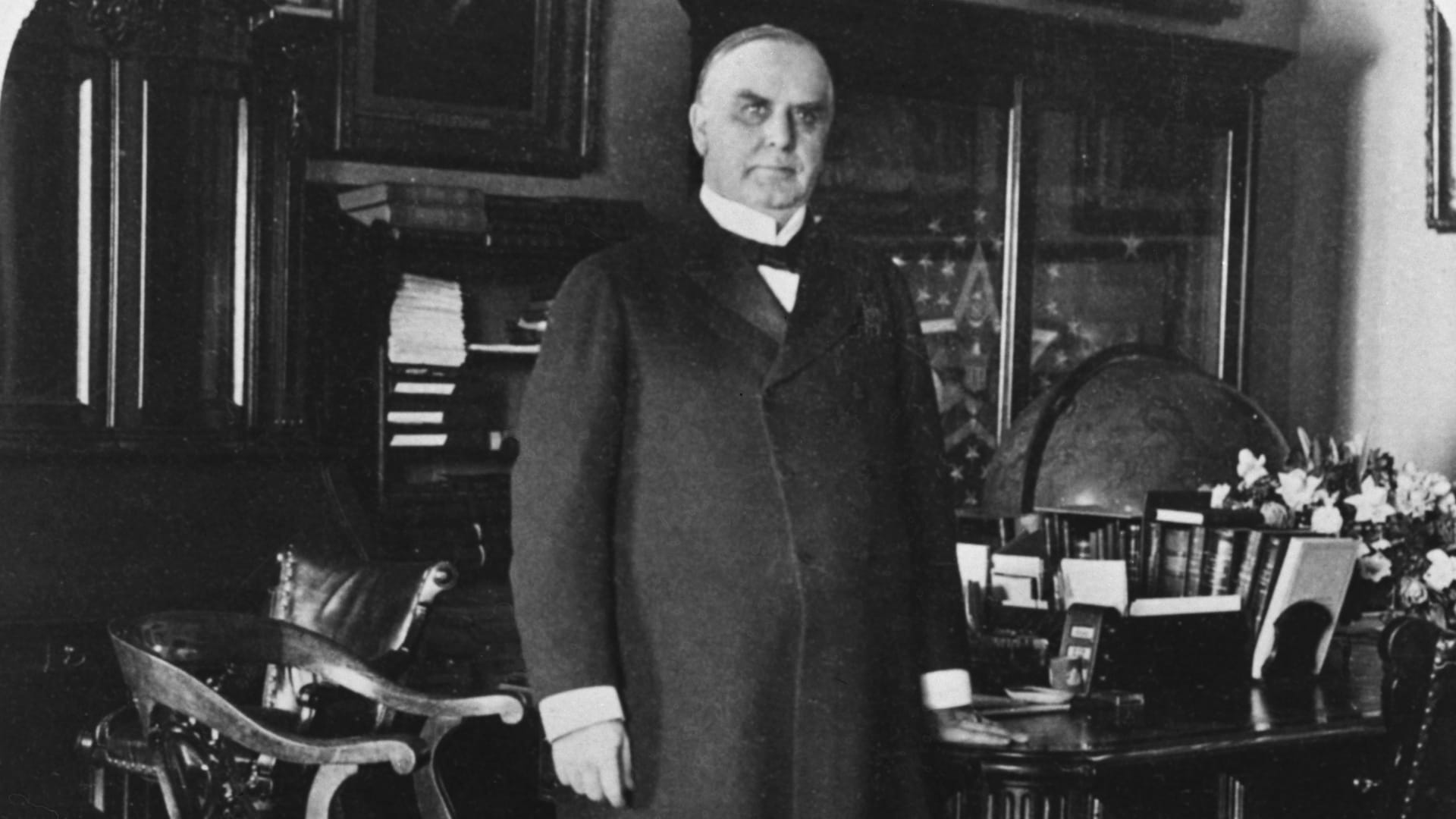

McKinley setzte auf Rekordzölle

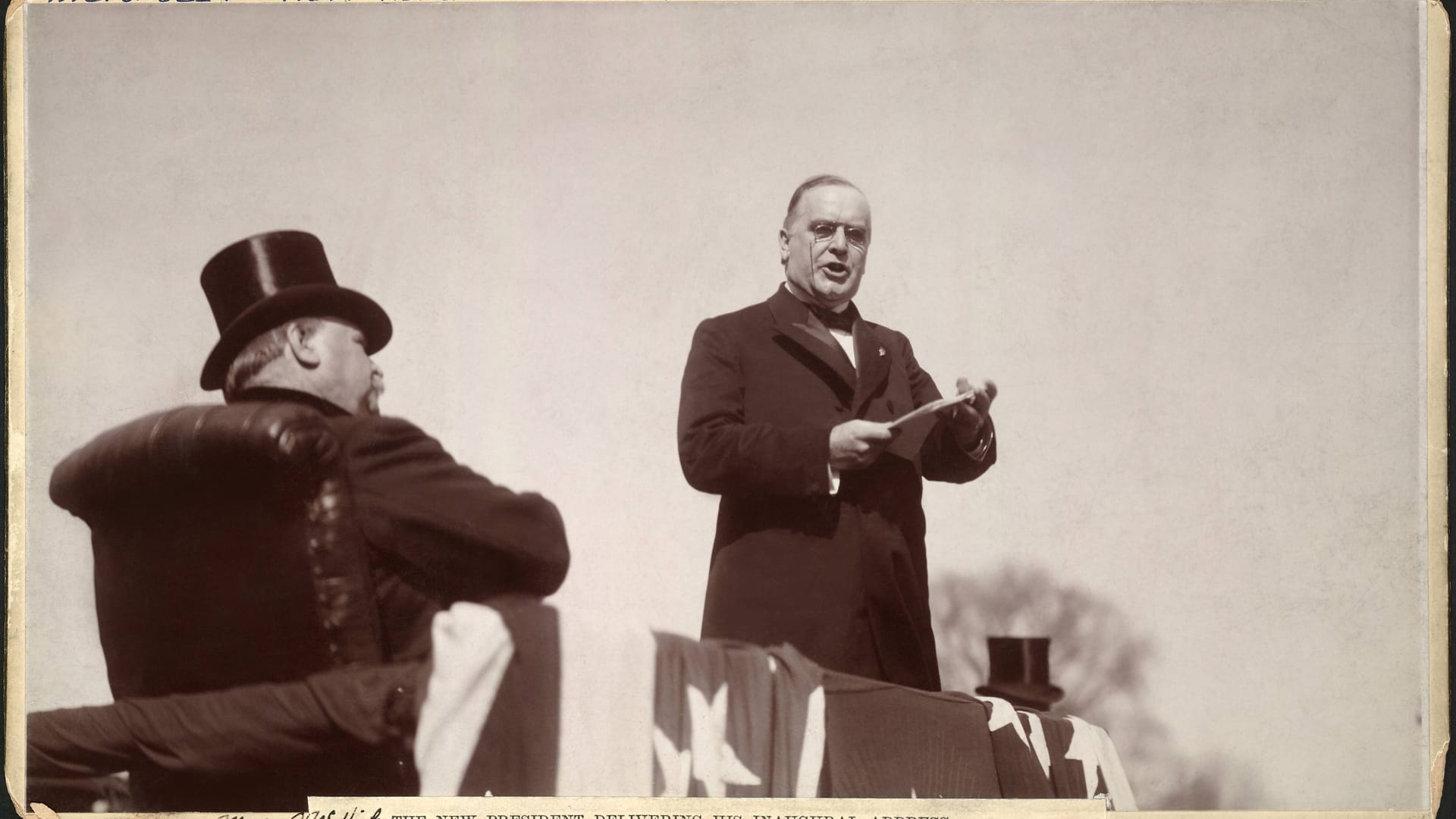

Trump sucht selbst in wichtigen Reden die Nähe zum ehemaligen US-Präsidenten McKinley. Bei seiner Amtseinführung im Januar 2025 kündigte er an: "Wir ehren die großen Führer unserer Geschichte – und wir holen ihre Namen zurück. Der höchste Berg unseres Landes wird wieder den Namen tragen, den ein stolzer Präsident verdient: Mount McKinley."

Damit machte er eine Entscheidung von Barack Obama rückgängig, der den höchsten Berg Nordamerikas in Alaska in "Denali" umtaufte, weil das ein Wunsch der indigenen Bevölkerung war. Trumps symbolische Rückbenennung ist Teil seines Narrativs: McKinley als republikanischer Schutzheiliger, Trump als dessen moderner Erbe. Die Parallelen sind inszeniert – die Unterschiede gravierend.

Aber wofür stand der frühere US-Präsident eigentlich genau?

William McKinley initiierte als republikanischer Kongressabgeordneter 1890 den berüchtigten "McKinley Tariff", der Importzölle auf ein Rekordniveau hob. Durchschnittlich wurden Zölle von 48 bis 50 Prozent auf verarbeitete Industriegüter erhoben – auf einige Produkte sogar deutlich mehr. Es war einer der höchsten Zollstände in der Geschichte der USA. Die Maßnahme verteuerte Konsumgüter, traf Exporteure – und McKinley verlor bei der darauffolgenden Wahl seinen Sitz im Repräsentantenhaus.

Doch die politische Karriere war nicht vorbei: 1891 wurde er Gouverneur von Ohio, 1896 US-Präsident. Als Staatsoberhaupt unterstützte er 1897 den "Dingley Tariff Act", der den Zollkurs sogar noch verschärfte. Dieses Gesetz – benannt nach dem Kongressabgeordneten Nelson Dingley Jr. – erhöhte die Zölle auf viele Produkte nochmals deutlich. Der "Dingley Tariff Act" blieb über ein Jahrzehnt lang in Kraft und prägte McKinleys Präsidentschaft wirtschaftspolitisch entscheidend.

Doch McKinleys Amtszeit war keinesfalls eine Erfolgsgeschichte: Verbraucherpreise in den USA stiegen, vorwiegend für importierte Konsumgüter. Europa reagierte mit Gegenzöllen, der internationale Handel stockte. Wirtschaftlich blieb die Wirkung der Zölle umstritten.

Die US-Wirtschaft erlebte durchaus einen Aufschwung. Doch der US-Historiker Douglas Irwin betonte im Januar im Gespräch mit dem US-Sender CNN, dass dieser Aufschwung besonders durch technologische Innovationen und Einwanderung gekommen sei – nicht durch die Zollpolitik.

Ein goldenes Zeitalter?

Trump sieht das anders. Mehr als 120 Jahre später nimmt sich der aktuelle US-Präsident in seiner zweiten Amtszeit McKinley zum wirtschaftspolitischen Vorbild. In seiner Amtseinführung 2025 bezeichnete Trump McKinley als einen "großartigen Präsidenten", der "unser Land durch Zölle sehr reich gemacht" habe. In Wahlkampfreden nannte er ihn zudem den "Zoll-König".

Der Republikaner möchte wie sein historisches Vorbild die USA in ein "goldenes Zeitalter" voller Reichtum führen. Dabei gilt die Präsidentschaft von McKinley unter Experten als "vergoldetes Zeitalter". Eine Zeit, in der wirtschaftlicher Aufschwung und technologische Innovation das Elend in den USA verbargen: die große Armutsquote und politische Korruption.

McKinley und Trump eint der politische Glaube an wirtschaftlichen Nationalismus. Doch während McKinley als Berufspolitiker über Jahre Erfahrung gesammelt hatte, agiert Trump als Unternehmer und Immobilienmogul. McKinley suchte oft Kompromisse, Trump sucht dagegen eher die Konfrontation.

Beide Politiker verbindet allerdings ihr Hang zum Imperialismus. McKinley regierte in einer Zeit des imperialen Aufbruchs. Unter seiner Präsidentschaft begannen die USA, über den nordamerikanischen Kontinent hinauszuwachsen – militärisch, wirtschaftlich und ideologisch.

Der Spanisch-Amerikanische Krieg 1898 markierte den Beginn: Puerto Rico, Guam und die Philippinen fielen an die USA, Hawaii wurde annektiert. McKinley sprach von einer "Pflicht zur Zivilisierung", sein Handeln war imperiale Expansion unter moralischem Deckmantel. Während Trump die USA international zurückzieht, vergrößerte McKinley ihre globale Präsenz. Aber auch der heutige Präsident meldet mit Blick auf Grönland, Kanada oder Panama territoriale Ansprüche an.

Vor seinem Tod geläutert

Dementsprechend lässt sich davon ausgehen, dass Trump seinem historischen Vorbild auch außenpolitisch nacheifert. Dabei verklärt er McKinley allerdings auch häufig. Der Republikaner bezeichnete ihn etwa als "Geschäftsmann". Er nennt ihn gern in einem Atemzug mit wirtschaftsnahen Präsidenten wie Ronald Reagan oder Calvin Coolidge – und stilisiert ihn zu einem "geschäftsorientierten Führer". Dabei war McKinley nie Unternehmer, sondern Jurist und Kriegsveteran.

Trumps Geschichtsbild ist aber nicht nur in diesem Punkt ungenau oder sogar falsch.

William McKinley wurde am 6. September 1901 von Leon Czolgosz angeschossen – einem anarchistischen Einzeltäter, der sich vom politischen System der USA entfremdet fühlte und Gewalt als Mittel des Protests betrachtete. McKinley starb am 14. September 1901 an den Folgen seiner Verletzungen. Seine Amtsnachfolger brachen schrittweise mit dem protektionistischen Hochzollmodell. Doch schon McKinley selbst hatte zuletzt begonnen, umzudenken.

Am 5. September 1901 – einen Tag vor dem tödlichen Attentat – sagte McKinley bei der Weltausstellung "Pan-American Exposition" in Buffalo: "Die Zeit der Abschottung ist vorbei. Die Ausweitung unseres Handels und unserer Wirtschaft ist die drängende Aufgabe. Handelskriege sind unrentabel." Es blieb seine letzte große Rede.

Trump spart entscheidendes Detail aus

Es war ein bemerkenswerter Kurswechsel. Er erkannte, dass eine wachsende Industrienation wie die USA sich nicht ewig abschotten kann. Nach dem Erwerb neuer Territorien wie den Philippinen, Puerto Rico und Guam wurde ihm außerdem bewusst: Globale Handelsbeziehungen waren kein Risiko, sondern strategische Notwendigkeit.

Trotzdem nutzt Trump McKinley strategisch, um seine eigene Agenda zu legitimieren. McKinleys späte Einsicht war: Protektionismus kann kein Dauerzustand sein. Diese historische Nuance stört jedoch das populistische Narrativ des aktuellen Präsidenten – und wird deshalb von Trump ignoriert.

Die neue Zollpolitik der USA ist also kein historisches Echo. Sie ist eine radikale Re-Interpretation in einer Zeit globaler Abhängigkeiten und politischer Zerbrechlichkeit. McKinley stand jedoch für Stabilität. Was bleibt, ist ein gefährlicher Präzedenzfall: ein Präsident, der sich auf einen Toten beruft – und dabei dessen letzte Worte überhört.

- Eigene Recherche

- atlanticcouncil.org: McKinley’s legacy is about more than tariffs and territory (englisch)

- nzz.ch: Trump preist den früheren Präsidenten William McKinley als König der Zölle. Doch stimmt das auch?

- edition.cnn.com: The truth about William McKinley, the ‘tariff king’ and Trump’s idol (englisch)

- lemonde.fr: Trump doesn't know it, but his protectionist hero, McKinley, ended up changing his stance (englisch)

- derstandard.de: Trumps verklärter Blick zurück: Ausgerechnet McKinley ein Vorbild als US-Präsident?

- welt.de: Warum sich Donald Trump so oft auf William McKinley beruft

Quellen anzeigen