Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Forscher warnt "Wir sägen am Ast, auf dem wir sitzen"

Die Klimakrise eskaliert – und der Menschheit droht weitere Gefahr: Das Artensterben nimmt rasant zu. Biologe Matthias Glaubrecht erklärt, wie dramatisch die Lage ist.

Der Planet heizt sich auf, mehr und mehr werden die Folgen dieser menschengemachten Katastrophe spürbar. Allerdings richtet die Menschheit zur gleichen Zeit ein weiteres ökologisches Desaster an, das weit weniger wahrgenommen wird, wie der Biologe Matthias Glaubrecht warnt: Tier- und Pflanzenarten sterben in gewaltigem Maßstab aus.

Warum ist das für die menschliche Zivilisation existenzbedrohend? Was müsste nun gegen das Artensterben getan werden? Haben Elon Musks Pläne zur Besiedlung des Mars eine Aussicht auf Realisierung? Diese Fragen beantwortet Matthias Glaubrecht im Gespräch.

t-online: Professor Glaubrecht, über die Gefahren der Klimakrise wird mannigfach berichtet, Sie warnen nun in Ihrem neuen Buch "Das stille Sterben der Natur" vor einer anderen existenziellen Bedrohung: dem Artensterben. Wie kritisch ist die Lage?

Matthias Glaubrecht: Die Lage ist ziemlich kritisch. Wir sägen sprichwörtlich am Ast, auf dem wir sitzen. Ja, auch die Klimakrise bedroht unsere Zivilisation, aber wir müssen uns dringend die Frage stellen, ob wir unsere gesamte Energie allein auf dieses Problem konzentrieren sollten.

Was ist Ihre Antwort?

Das wäre ein schwerer Fehler. Denn auch ohne das Zutun der Erderwärmung sterben Arten massenhaft aus und schwinden die Bestände an Tieren und Pflanzen. Nur ein Beispiel: Gerade ist eine Studie über die Bestandsentwicklung von Hunderten Arten an Schmetterlingen in Nordamerika während der vergangenen 20 Jahre erschienen – danach sind ihre Populationen um mehr als 20 Prozent geschrumpft. Das mag nun manchen als trivial erscheinen, doch Schmetterlinge sind Bestäuber, ähnlich den Wildbienen und anderen Insektenarten, die wir dringend brauchen. Allein da türmt sich ein massives Problem auf. Allerdings stirbt die Natur tatsächlich eher still, daher der Titel meines Buches.

Zur Person

Matthias Glaubrecht, Jahrgang 1962, ist Evolutionsbiologe, Biosystematiker und Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg. Zugleich ist Glaubrecht wissenschaftlicher Leiter des Projekts Evolutioneum/Neues Naturkundemuseum Hamburg am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Der Biologe hat zahlreiche Bücher verfasst, etwa "Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten" (2019), und gerade erschien mit "Das stille Sterben der Natur. Wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten" Glaubrechts neues Buch.

Biodiversität ist das Stichwort: Warum ist sie so wichtig?

Die Artenvielfalt ist unsere Lebensversicherung, diese riskieren wir gerade. Wir alle brauchen funktionierende Ökosysteme, denn diese garantieren nicht nur unsere Ernährung, sondern auch unsere Gesundheit. Der Erhalt der Biodiversität ist deswegen nicht nur eine Art Hobby von Forschern wie mir und Umweltschützern, sondern sie geht jeden einzelnen Menschen an. Ohne die im Laufe evolutionärer Entwicklungen entstandenen Ökosysteme wäre unser Planet nicht das, was er ist: unsere Heimat, wohlgemerkt unsere einzige Heimat.

Es kursieren verschiedene Zahlen, die das Artensterben bemessen. Welches Ausmaß halten Sie für realistisch?

Bis zu zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten könnten im Laufe der nächsten Jahrzehnte verschwinden. Es ist schwierig, die weitere Entwicklung abzuschätzen, weil so viele Faktoren eine Rolle spielen. Der Trend ist allerdings ohne jeden Zweifel eindeutig: Die Artenvielfalt ist in höchster Gefahr, die Natur kämpft um ihr Überleben.

Ökologische Systeme sind komplex, ab welchem Punkt sind sie in Gefahr?

Das ist eine gute Frage. Stellen wir uns ein Ökosystem als eine Art Hängebrücke vor: Sie können die eine oder andere Stahltrosse entfernen, ohne dass das gesamte System kollabiert. Aber wenn Sie es übertreiben, reißt das Ganze und die Brücke stürzt zusammen. Anfangs aber ist es ein schleichender Prozess, ähnlich wie mit unserer Gesundheit. Erste Warnzeichen unseres Körpers nehmen wir kaum wahr und ignorieren sie, später werden die Probleme nur umso größer.

Artenschutz wird ja bereits betrieben, warum sind die Erfolge aber vergleichsweise gering?

Häufig war es ein reiner Arten-, aber kein echter Natur- und Umweltschutz. Wir haben uns sehr auf einige wenige, aber charismatische Tierarten fokussiert, etwa Elefanten, Pandas, Eisbären oder Tiger – die Flaggschiffe des Artenschutzes. Aber daneben gibt es zahlreiche andere Tier- und Pflanzenarten, die für die funktionelle Biodiversität so wichtig sind. Und selbst die angestrebte Rettung des Tigers ist nur eine scheinbare.

Wie meinen Sie das?

Der Tiger wird als Art sicher nicht aussterben, obgleich seine Populationen von 100.000 auf knapp über 4.000 Tiere im Freiland zusammengeschrumpft sind. Inzwischen gibt es in amerikanischen Privathaushalten mehr von ihnen als noch Tiere in Asien in freier Wildbahn. Durch Zucht in Zoos wird uns der Tiger erhalten bleiben, aber in seinem ursprünglichen Lebensraum spielt er funktionell längst schon keine Rolle mehr, ist dort – bis auf einige Nationalparks – ökologisch gleichsam längst tot. Das ist nicht nur schade, sondern schadet auch den Lebensräumen.

Als Anthropozän, "Zeitalter des Menschen", wird die Veränderung des Planeten durch unsere Spezies auch bezeichnet. Ein sinnvoller Begriff?

Ja, denn wir Menschen beeinflussen inzwischen die gesamte Erde und ihre Entwicklung. Echte Wildnis existiert in unserer Gegenwart kaum noch, fast nichts ist davon übrig. Selbst in abgelegenen Regionen scheint die Natur nur noch ursprünglich. Doch vielfach ist sie einer Kulturlandschaft gewichen, verbunden mit vielen negativen Folgen. Durch unsere Nutzung – also durch Rodung der Urwälder bis hin zur industrialisierten Landwirtschaft – erleben wir ein gewaltiges Artensterben, für das allein der Mensch als Auslöser verantwortlich ist. Da wiegt es umso schwerer, dass die Biologie ein solches Defizit hat.

Inwiefern?

Die Wissenschaftszweige, die sich mit der Klimakrise und ihren Auswirkungen beschäftigen, sind relativ gut ausgestattet. Das ist gut so, das ist richtig. Denn das Klima ist ein überaus komplexes Thema. Nun sage ich aber als Biologe: Bei der Biodiversität geht es noch komplizierter zu und wir verstehen noch weit weniger von den Abläufen. Das liegt auch daran, dass es wesentlich weniger Forschende, Forschungsinstitutionen und finanzielle Unterstützung gibt. Überlegen Sie einmal, was in die Polar- und Meeresforschung allein in Deutschland investiert wird, etwa im Vergleich zur Biodiversitätsforschung an Land und im Süßwasser? Für Biosystematik und Ökologie bleibt geradezu lächerlich wenig übrig. Statt in Artenforscher – also unsere "Bionauten", wie ich sie mittlerweile nenne – investieren wir leider viel zu viel in Astronauten.

"Bionauten" in Anlehnung an "Astronauten"?

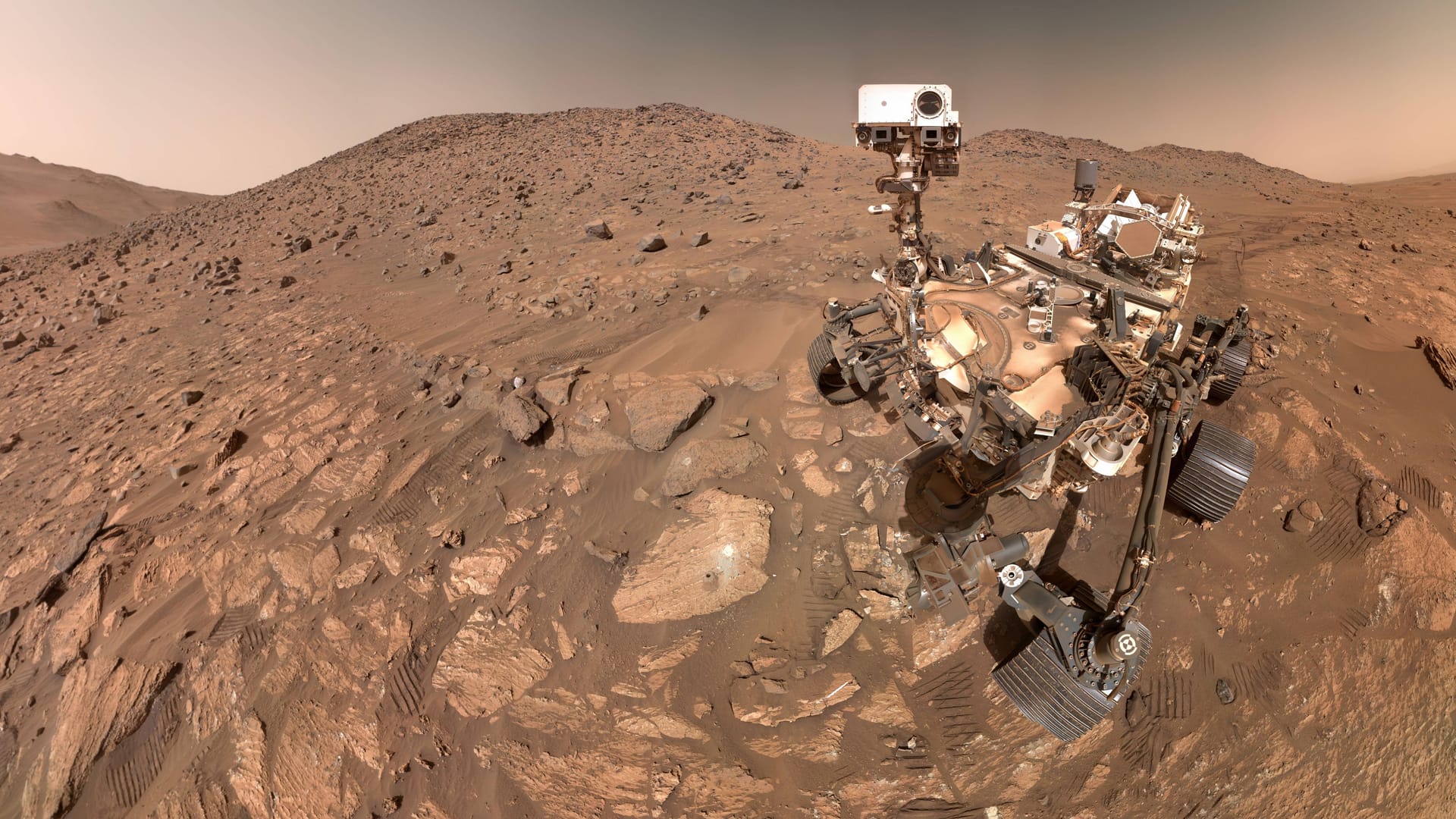

Ja. Stellen Sie sich vor, die Nasa würde dieser Tage die Entdeckung extraterrestrischen Lebens verkünden. Bei den Summen, die zur Erforschung dessen zur Verfügung gestellt würden, käme Schwindel auf. Wir haben in den vergangenen 250 Jahren biosystematischer Forschung mühsam um die zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten auf diesem Planeten beschrieben, wir gehen aber von acht Millionen aus. Zu deren Beschreibung braucht es eine Nasa-Unternehmung. Im Fokus des Artenschutzes stehen derzeit lediglich um die 160.000 Arten, also nicht einmal ein Zehntel der beschriebenen Arten. Das ist doch Irrwitz. Arten sterben aus, bevor wir überhaupt von ihrer Existenz auf unserem Planeten wissen. Aber für die Suche nach extraterrestrischem Leben sind wir bereit, Unsummen auszugeben, statt erst einmal das Leben auf unserem eigenen Planeten zu erforschen.

Sie sehen die Investitionen in die Raumfahrt kritisch?

Das ist ziemlich schlecht investiertes Geld – gerade weil es sich vielfach um öffentliche Forschungsgelder handelt. Allein der geplante Absturz der Internationalen Raumstation in einigen Jahren wird rund eine Milliarde Dollar kosten – so zumindest die Schätzungen. Anträge von Biologen zur Erforschung irdischen Lebens werden hingegen reihenweise abgelehnt, oft genug, weil das Geld fehlt. Meine Kritik an der Wissenschaftspolitik und dem Wissenschaftsmanagement besteht darin, dass niemand darauf schaut, wofür das Geld eigentlich ausgegeben wird. Satelliten zur Überwachung der planetaren Vorgänge und zur Datengewinnung, ja, sehr gerne: Aber wir schicken auch Teleskope, Sonden und Astronauten ins All, während wir die Erde gleichzeitig ruinieren.

Elon Musk will wohl den Mars als eine Art "Ersatzerde" in Besitz nehmen.

Da wünsche ich Elon Musk viel Erfolg, er wird krachend scheitern. Jeder Evolutionsbiologe kann das bestätigen. Die Menschheit als "multiplanetare Spezies"? Das ist ein absolutes Hirngespinst. Elon Musk, Jeff Bezos und andere sind mit ihren Ideen nicht mehr als Rattenfänger der Moderne. Weder wird die Menschheit dauerhaft auf dem Mond, dem Mars noch irgendeinem noch weiter entfernten Planeten leben können. Proxima Centauri b ist der bislang nächstgelegene Exoplanet, die Entfernung beträgt rund vier Lichtjahre.

Ein Lichtjahr entspricht 9,46 Billionen Kilometer.

Das ist völlig unvernünftig, sich angesichts der Probleme der Menschheit auf der Erde mit solchen Ideen ernsthaft zu beschäftigen. Wir können nicht davonlaufen. Wesentlich sinnvoller ist es, unseren Planeten und seine Arten zu erforschen. Und sie vor allem zu schützen.

Was tun?

Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen. Die Politik ist gefragt, die Gesellschaft und die Wirtschaft, aber auch die Wissenschaft. So kann es nicht weitergehen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Deutschland ist überaus stolz auf sein Wattenmeer, es ist als Nationalpark und Naturschutzgebiet inzwischen in Teilen geschützt. Aber selbst dort ist etwa die Grundschleppnetzfischerei erlaubt. Dort wird der Boden häufiger umgewühlt, als das jeder Ackerbauer vernünftigerweise machen würde. Solche Praktiken und "paper parks", die nur auf dem Papier existieren, müssen wir hinterfragen. Wir haben an viel zu vielen Orten die Landschaft ausgeräumt, wir vergiften sie, wir überdüngen sie. Das muss sich dringend ändern.

Haben Sie konkrete Vorschläge?

Grundsätzlich braucht es eine große demokratische Diskussion. Wollen wir weiter Raubbau an der Natur dulden? Nahrung und Wasser, Gesundheit und Wohlbefinden hängen von gesunden Ökosystemen ab. Auf der praktischen Ebene braucht es eine neue Konzeption von Schutzgebieten. Die bisherigen Schutzgebiete sind viel zu klein und zu verinselt, wir müssen sie in einer renaturierten Landschaft durch grüne Korridore miteinander verbinden. Zudem erfüllen sie ihre Grundfunktion viel zu selten – eben den Schutz von Tieren und Pflanzen vor wirtschaftlicher Ausnutzung. Oft handelt es sich mehr um eine "Restflächennutzung" denn um echten Naturschutz.

Letztlich handelt es sich also um Probleme der Nutzung der limitierten Erdoberfläche?

So ist es. Der Haupttreiber des Artenschwundes ist die menschliche Landnutzungsänderung – und eben nicht der Klimawandel. Tatsächlich schaffen erneuerbare Energien weiteren Druck auf die Landschaft neben der Erzeugung von Nahrungsmitteln, denn Windräder und Solaranlagen brauchen zunehmend Platz. Acht Milliarden Menschen leben zudem mittlerweile auf der Welt, Tendenz zunehmend. In einigen Jahrzehnten wird die Weltbevölkerung aller Voraussicht dann wieder abnehmen, aber bis dahin wird der Druck auf die verbliebene Natur und die Schutzgebiete steigen und viel Natur verloren gegangen sein. Vielleicht zu viel.

Das Schlimmste steht uns also noch bevor?

Wir sprechen von einer "Großen Beschleunigung" seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Fast jeder der Parameter, die wir messen können, steigt: etwa der Wasser-, Papier- oder Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Weltbevölkerung. Wir leben über unsere Verhältnisse, wir müssen unseren Egoismus gegenüber anderen Arten zurückfahren. In unserem ureigensten Interesse: dem Überleben.

Liegt Raubbau womöglich in der menschlichen Natur?

Ich fürchte, ja. Allerdings sind wir auch vernunftbegabte Wesen. Als der Mensch vor langer Zeit Afrika verließ, dürften dies lediglich einige Hundert bis vielleicht Tausend Individuen gewesen sein, nicht mehr als heute in ein oder zwei vollbesetzte Intercity-Züge passen. Sie kamen als Plünderer, Jäger und Sammler. Was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Eiszeitliche Großsäuger wie Mammut und Wollnashorn hat unsere Spezies eliminiert, nicht das Klima trug Schuld daran; und dann haben wir uns über die gesamte Welt ausgebreitet. Inzwischen haben wir durch unseren Ressourcenverbrauch diesen Planeten ans Limit getrieben, aber wir haben die Möglichkeit, frühere Fehler wiedergutzumachen. Durch kluge Entscheidungen, wie etwa einer umfassenden Renaturierung.

Also bleiben Sie Optimist?

Mit uns Menschen ist es wie mit dem Tiger. Als Spezies werden wir wohl so bald nicht komplett aussterben, selbst wenn wir weiter das Klima anheizen und Krieg gegen die Natur führen. Allerdings wird unsere Zivilisation verschwinden und mit ihr wird ein Großteil der Menschheit aussterben, selbst wenn einige wenige Menschen irgendwo in noch abgelegenen Regionen der Erde überleben. Mir wäre es lieber, wenn wir einen besseren Weg gehen.

Professor Glaubrecht, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Matthias Glaubrecht via Videokonferenz

- Matthias Glaubrecht: "Das stille Sterben der Natur. Wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten", München 2025