Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Senta Berger über Gewalt "Ich sah keine Strategie, ich sah nur Blut"

In ihrem neuesten Film wird Senta Berger mit Gewalt konfrontiert – und spricht im t-online-Interview ausführlich über ihre Abneigung gegen Boxkämpfe und warum sie aus Liebe dennoch oft zuschaute.

Als sanfte, unwiderstehliche Leinwandgröße und lebende Fernsehlegende ist Senta Berger auch mit 79 Jahren noch einer der größten Publikumslieblinge des Landes. Sie machte Karriere in den USA, feierte mit "Kir Royal" ihren Deutschland-Durchbruch auf der Mattscheibe und steht 35 Jahre später immer noch vor der Kamera. Ihr neuester Film: "Martha & Tommy", der am 24. Februar um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist.

Im Gespräch mit t-online dreht sich anfangs alles um das vordergründige Thema des Films: die Gewalt. Senta Berger plaudert aus dem Nähkästchen – und verrät erstmals, wie sie aus Liebe zu ihrem Mann Michael Verhoeven wider Willen Boxkämpfe bis tief in die Nacht verfolgte. Doch schnell geht es um mehr: um die Liebe, die Corona-Krise und das nahende Ende ihrer Karriere.

t-online: Wie sehr hat Sie die Faszination der Gewalt in "Martha & Tommy" beschäftigt?

Senta Berger: Das scheint mir ein sehr männlich geprägter Ausdruck zu sein: Faszination der Gewalt. Das ist mir zu poetisch. Es kommt doch immer darauf an, wer und in welcher Situation jemand Gewalt ausübt. Wenn die von Islamisten entführten Schulkinder nur mit Gewalt befreit und zu ihren Familien gebracht werden können – welche Art von Gewalt ist das dann? Eine entschuldbare? Ich denke, ja. Wenn ein Land ein anderes mit Waffengewalt überfällt, ich denke nein.

Geht es darum auch im Film, oder ist es vielmehr der Umgang mit dem Thema und was daraus resultiert?

In unserem Film geht es ganz offensichtlich darum, dass Tommy gewaltbereit ist. Dass er väterliche Gewalt erfahren hat und sich nicht anders zu helfen weiß, als selbst zuzuschlagen. Die Kernfrage des Films ist nicht Gewalt und dass man damit alles lösen kann. Es geht um Vergeben können, sich und den anderen.

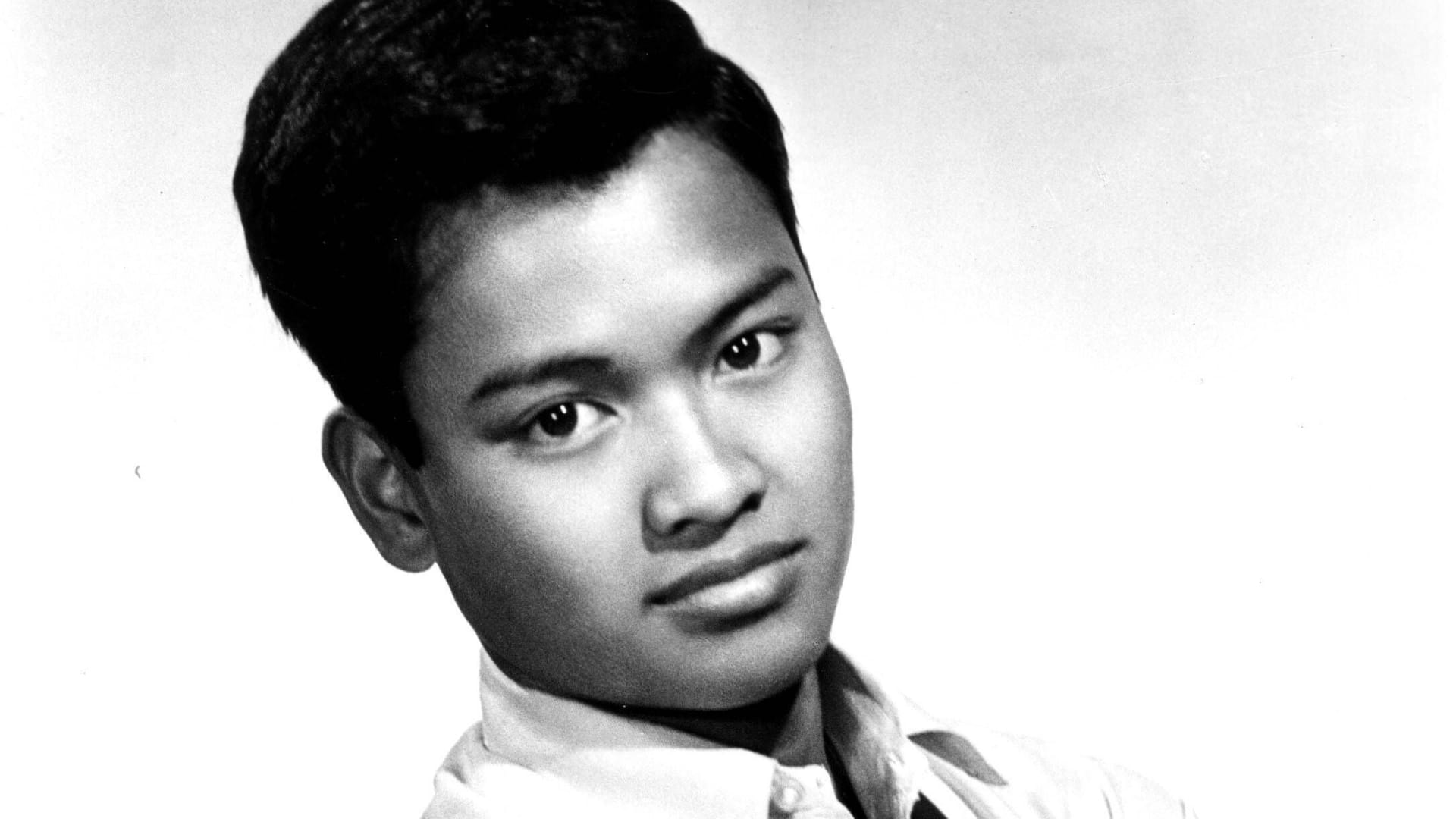

Dabei steht vor allem eine Gewaltanwendung im Vordergrund: das Boxen. Wie haben Sie den Sport Boxen privat erlebt? Zum Beispiel in Ihrer Zeit in Amerika gab es die bis heute legendären Kämpfe von Muhammad Ali, der 1964 noch als Cassius Clay den Weltmeistertitel im Schwergewicht gewann.

Diesen Kampf habe ich tatsächlich mit Michael Verhoeven in München gesehen, auf einem etwa handtellergroßen Fernseher. Michael und ich waren damals erst wenige Wochen ein Liebespaar. Es war irgendwann in der Nacht, als dieser Jahrhundertkampf übertragen wurde. Ich hatte Rindsuppe gekocht. Bis dahin hatte ich nur einen Boxkampf gesehen – im Olympiastadion Berlin. Bubi Scholz gegen Harold Johnson – im Juni 1962. Es war ein gesellschaftliches Ereignis.

Wie sind Sie zu diesem Ereignis gekommen?

Gert Fröbe besorgte Karten und nahm mich mit. Ich sollte mich "fein" machen.

Wieso das?

Ich sah vor mir Damen sitzen, aufgeschmückt für einen Ball, und Herren im Abendanzug oder weißem Smoking – wie Kellner sie tragen. Wie gesagt: ein Event. 15 Runden ging das damals! Bubi tat mir furchtbar leid. Wir saßen ganz nah am Ring und ich hörte das Schnaufen, Stöhnen, hörte die Wucht der Schläge – ich fand es ganz furchtbar. Bubi hat nach Punkten verloren – der Tumult war unbeschreiblich. Bubi rann das Blut aus dem Cut. Ich schwor, niemals wieder einen Boxkampf anzusehen.

Und taten es doch: Der Kampf zwischen Cassius Clay und Sonny Liston fand knapp zwei Jahre später statt, am 25. Februar 1964. Also haben Sie sich noch einmal überwinden können?

Ja, das habe ich. Ich wurde, sagen wir aus Liebe, gezwungen, diesen Kampf anzusehen – neben einem völlig verwandelten Michael, der laut mitfieberte und schrie. Sogar die Nachbarn meldeten sich wegen der Lautstärke. Er versuchte mir diese Sportart zu erklären. Schon allein, dass Boxen als Sport bezeichnet wurde, fand ich völlig unverständlich. Ein "Strategiesport", sagte mein Mann. Ich sah keine Strategie, ich sah nur Blut. Später habe ich es immer wieder versucht, Suppe gekocht und mich nachts um drei hingesetzt, um mir irgendwelche Jahrhundertkämpfe mit meinem Mann – und mittlerweile mit meinen Söhnen – anzusehen. Aber es ist vergeblich. Ich sehe einen ganz anderen Kampf – muss ich ihn wirklich Sport nennen? – als meine Männer.

Tun Sie sich das inzwischen überhaupt noch an?

Nein, nun koche ich nur noch Suppe, stelle sie warm und gehe ins Bett. Die Boxszenen in unserem Film "Martha und Tommy" sind mit den Schauspielern und Boxprofis genau choreographiert worden. Sie sind großartig gemacht, großartig gedreht. Sie wirkten auf mich so echt – alles kann man auch gar nicht "faken". Ein Arzt war immer da, die Regisseurin Petra Wagner musste auch immer wieder eingreifen. Ich wusste, es ist eine Inszenierung, aber dennoch zitterten meine Knie und mir wurde schlecht.

Martha fragt Ihren Freund in dem Film: "Was wünschst du dir vom Leben?" Was würden Sie Ihrer Filmfigur antworten: Was wünschen Sie sich vom Leben, Frau Berger?

So banal es klingen mag: Ich wünsche mir, mehr noch als vor den schwierigen Corona-Zeiten, Gesundheit. Alles andere findet sich. Gesundheit für meinen Mann und meine Familie, natürlich auch für mich. Ich habe von meiner Mutter gute Gene geerbt und so manche Lebensweisheit. Meine Mutter hat mit 80 noch an Kindergeburtstagen "sackgehüpft" und war mit 95 mit uns in New York zur Promotion von Simon nach bestandenem Studium. Wunderbar! Sie ist mein Beispiel.

Wie viel von dem, was Sie sich gewünscht haben, ist eingetroffen? Und wo haben Sie feststellen müssen, dass Wunschdenken und Realität meilenweit auseinanderklaffen?

Jeder von uns wird erwachsen und mit Realitäten konfrontiert, die nichts mit den unschuldigen Träumen gemein haben, die man als junger Mensch, als Teenie oder wie sagt man heute, als Kid, geträumt hat. Ich bin mit 22 Jahren nach Hollywood gegangen und habe sehr schnell gelernt, dass man mit sehr viel mehr Geld auch nur mit Wasser kocht, wenn die zündenden Ideen und Geschichten fehlen. Was mich wirklich bewegt hat und mir auch heute noch weh tut, ist der Glaube meiner Generation an eine bessere Zukunft ohne Krieg.

Wie meinen Sie das? Hat sich diese Hoffnung nicht bestätigt?

Alle Themen, die wir damals diskutiert haben, sind auch heute noch unsere Themen: Ausbeutung der sogenannten Entwicklungsländer, soziale Ungerechtigkeiten, Klimaveränderung, bewusster leben, um dem entgegen zu wirken und und und. Der einzige Fortschritt, den ich ganz konkret sehe, ist die veränderte Position der Frauen in der Gesellschaft, ist ihr verändertes Selbstbewusstsein.

Sind wir in dieser Hinsicht wirklich schon fortschrittlich genug unterwegs?

Ja, das geht manchen immer noch zu langsam, aber ich sehe doch eine gewaltige Veränderung seit den Siebzigerjahren. Auch wenn es immer zwei Schritte nach vorne und dann wieder ein Schritt zurück waren.

Symbolträchtig dafür ist der Rolling-Stones-Song zum Abschluss des Films: "You Can't Always Get What You Want". Dieses Lied greift den Gedanken auf, dass man nicht immer alles bekommt, was man will – aber wenn man es nur versucht, am Ende doch etwas Brauchbares dabei herausspringt. Teilen Sie diese Erfahrung?

Das einzige Erstaunliche an diesem Rolling-Stones-Song ist, dass er von den Rolling Stones ist. Die stehen doch immer noch für "Satisfaction" – auch wenn sie es nicht immer kriegen können – aber sie stehen nicht für "Need". Sicher ist, dass deine Notwendigkeiten erfüllt werden müssen, um sich zu erlauben, auch an die Dinge zu denken, die man sich wünscht. Vielleicht ist aber der Text so gemeint, wie sie ihn interpretieren, also "lass dich auf das Nächstliegende erst einmal ein, mal sehen in welche Richtung es für dich weitergeht". Das ist ein Gedanke, der mir gefällt.

Sie haben sich in der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht gesellschaftlich und politisch engagiert. Was war Ihnen dabei immer besonders wichtig?

Dass man miteinander spricht. Dass überhaupt Dinge ausgesprochen und diskutiert werden. Nicht verdrängt, nicht verzerrt werden. Dass man sich auf andere Sichtweisen einlässt, so weit, um über sie nachzudenken, dass man sie ernst nimmt. Ich gebe zu, dass mit dem Ernstnehmen ist ein bisschen schwierig in Corona-Zeiten, wenn ich an einige Corona-Leugner denke, aber ich interessiere mich für den Ursprung einer Meinung, einer Haltung, und möchte sie nicht mit dem Resultat verwechseln.

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie fühlen sich Begegnungen, selbst zwischen Nachbarn, nicht mehr so leichtfüßig an oder sie sind sogar untersagt. Sie haben schon viel in Ihrem Leben erlebt, aber diese Pandemie muss auch für Sie eine völlig neue Erfahrung sein. Beobachten Sie besondere, neue Verhaltensweisen?

Es ist widersprüchlich. Auf der einen Seite erleben wir großen Zusammenhalt, Nachbarn gehen aufeinander zu, sei es um Hilfe anzubieten, sei es, um einfach nur zu fragen, wie es geht. Solidarität wird gelebt. Auf der anderen Seite spüre ich in ganz alltäglichen Situationen eine gewisse Aggressivität. Beim Einkaufen im Supermarkt, beim Anstehen in irgendwelchen Schlangen. Die Masken tragen dazu bei. Man sieht keine Mimik. Es ist erstaunlich, wie sehr ein vielleicht freundliches Gesicht verdeckt wird. Dazu kommt ja auch eine allgemeine Gereiztheit durch die niederdrückende Situation. Michael und ich leben auf einem Platz mit drei, vier Nachbarn und halten alle engen Kontakt zueinander. Das tröstet.

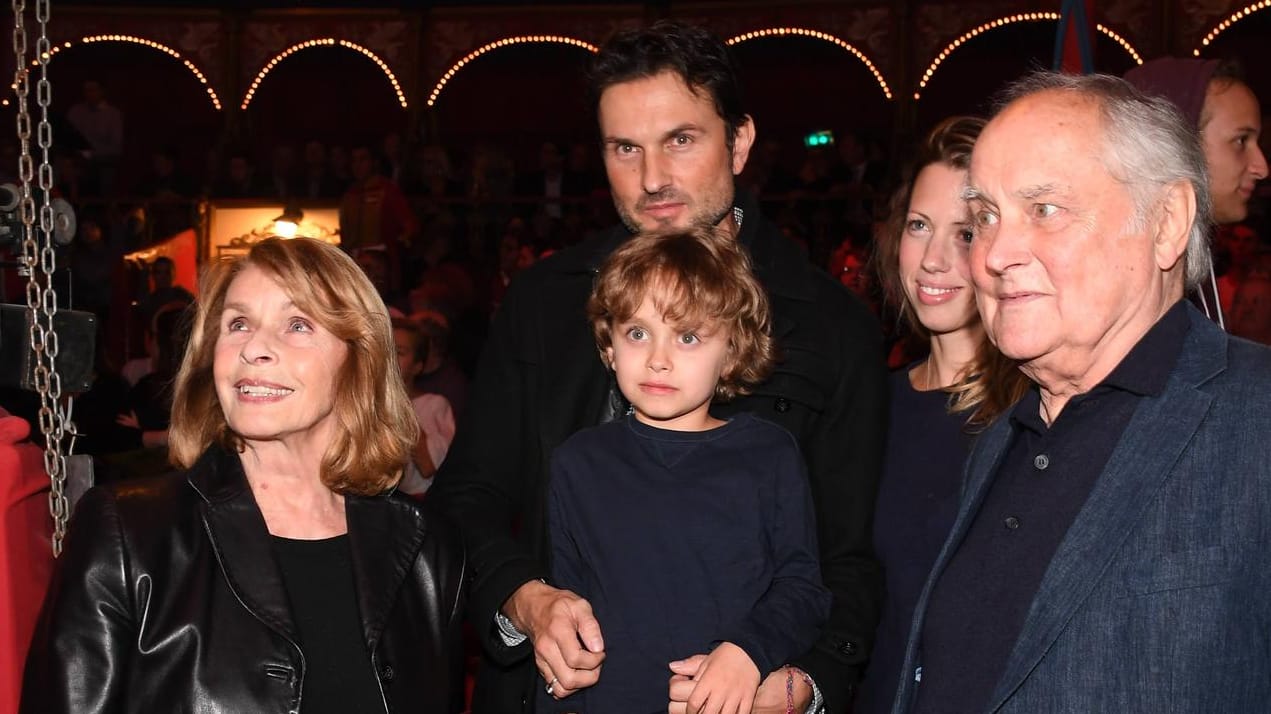

Sie sind seit fast 55 Jahren mit Michael Verhoeven verheiratet – im September kommt es zum Jubiläum. Was ist das Geheimnis Ihrer langen Ehe?

Kein Geheimnis, das ich lüften könnte. Und wenn es eins wäre, würde ich es nicht preisgeben. Wir waren noch sehr jung, als wir geheiratet haben. Ich war damals schon in Amerika. Wir sind miteinander erwachsen und dann sehr erwachsen und schließlich miteinander alt geworden. Ein großes Abenteuer. Wir haben uns gemeinsam entwickelt und das, ohne uns auseinander zu entwickeln. Die Anziehung ist immer noch stark. Trotz allem Auf und Ab – wie das eben im Leben ist.

Dabei haben Sie Michael Verhoeven in einer Zeit kennengelernt, als Sie noch in den USA arbeiteten. Sie sind quasi über den Atlantischen Ozean hinweg beisammengeblieben. Überrascht Sie das rückblickend nicht auch manchmal, wenn Sie so darüber nachdenken?

Es überrascht mehr die anderen als uns beide.

Jetzt haben Sie nicht nur gemeinsame Kinder, sondern auch Enkelkinder. Sie sind bereits seit Längerem Oma. Wie würden Sie sich in dieser Rolle beschreiben?

Es kommt doch wohl ganz auf die Situation an. Wer wo wohnt, wie oft man sich sehen kann und so weiter. Ich bin immer DA. In den letzten Jahren habe ich auch nicht mehr so viel gearbeitet und vor allem nicht mehr im Ausland. "Martha und Tommy" ist in Berlin entstanden, dort lebt ein Teil meiner Familie, und die letzten beide Filme habe ich in München gedreht. Wir sehen uns also oft und die Kinder sind sehr vertraut mit mir. Ich muss mich nicht besonders anstrengen, um ein besonderer Typ Oma zu sein – ich bin einfach eine.

Sie feiern im Mai Ihren 80. Geburtstag, Frau Berger. Wann ist für Sie der Zeitpunkt gekommen, die Schauspielerei an den Nagel zu hängen?

Ich ziehe mich langsam aus dem Beruf zurück. Der Beruf zieht sich langsam von mir zurück. Das ist doch ganz normal. Ich habe nach 19 Jahren "Unter Verdacht" beendet. Das war der richtige Zeitpunkt. Nun werde ich sehen, ob noch etwas auf mich zukommt, das ich als Herausforderung empfinde und als vergnüglich.

- Interview mit Senta Berger

- ARD: "Martha & Tommy", am 24. Februar 2021