Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Zweiter Weltkrieg Was Sachsens NS-Geschichte für ganz Deutschland bedeutet

Eine Historikerin hat Puzzlestücke aus der Geschichte Sachsens am Ende des Zweiten Weltkriegs erforscht. Es ist Lehrstoff über Rassismus und nationale Opfermythen, der ganz Deutschland betrifft.

Das Ehepaar Menzel litt sehr unter der räumlichen Trennung. Aber sie blieben einander nah. Vermissten und umsorgten sich wortreich, in insgesamt 1.800 Briefen. Martin war im Jahr 1941 als Justizbeamter ins sogenannte Generalgouvernement, wie die besetzten polnischen Gebiete hießen, versetzt worden. Hildegard lebte mit dem gemeinsamen Sohn weiter im kleinen sächsischen Ort Dittelsdorf. Ihr Briefwechsel zeugt von Verbundenheit – aber auch von kalter Menschenverachtung.

Am 20. November 1941 beschreibt Martin Menzel seiner Frau das Lubliner Ghetto in der historischen Altstadt, wo die Juden zusammengepfercht wurden. "Furchtbare Gestalten" treffe er dort: "Affen sehen dagegen sauber und menschenähnlich aus." Kein Gedanke, dass es der staatliche NS-Terror war, der die Juden entmenschlichen sollte.

Liebe, aber kein Mitgefühl

In einem Brief Martin Menzels vom 3. Februar 1944 geht es um drei getötete Deutsche. Als Vergeltung seien auf dem Sternplatz in Lublin 30 Polen erschossen worden. Seine Frau bedankt sich für diese Anekdote: "Der Sternplatz ist doch bei B.s früherer Wohnung? Es ist schön, wenn Du mir so was schreibst und ich mich gleich auskenne." Kein Wort des Mitgefühls für die Ermordeten. "Die Menzels verband eine tiefe Liebe", sagt Francesca Weil. "Aber Mitgefühl für Juden oder ermordete Zivilisten empfanden sie nicht. Antisemitismus und Rassismus schränken offenbar die Empathiefähigkeit ein."

Die Historikerin sitzt vor dem imposanten Portal der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und erzählt davon, wie sie zehn Jahre lang historische Puzzleteile sammelte, um ein genaues Bild von der sächsischen Gesellschaft am Ende des Zweiten Weltkriegs zu gewinnen. Fast täglich kommt die Mitarbeiterin des Dresdner Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung in dieses imposante Gebäude, geht im großen Lesesaal zu dunklen Holztischen, schaltet die Leselampe mit grünem Glasschirm an und arbeitet sich umgeben von Studierenden durch Bücherberge.

In diesem großen deutschen Wissensspeicher, in dessen Magazinen sämtliche in deutscher Sprache publizierten Werke lagern, hat Weil auch ihr Buch "Uns geht es scheinbar wie dem Führer..." geschrieben, das unlängst erschienen ist. Zuvor durchforstete sie jahrelang deutsche Archive, reiste zur Gedenkstätte Yad Vashem nach Israel und las sich durch Tagebücher und Briefe, die Angehörige ihr nach einem Aufruf in der Sächsischen Zeitung zur Verfügung stellten.

"Flut von Dokumenten"

Irgendwann stand ein Mann mit drei großen Kartons in ihrem Büro. Der Enkel des Ehepaars Menzel. So kam sie an deren Briefe. "Die Resonanz war überwältigend, es kam eine Flut von Dokumenten zusammen", erinnert sie sich. Sogar Zeitzeugen meldeten sich, die das Kriegsende als Kinder erlebt hatten. Weil erzählt von beeindruckenden Treffen wie dem mit Ingeborg, die als Kind auf der Suche nach ihren Eltern durch das brennende Dresden gelaufen war und sie glücklicherweise auch fand.

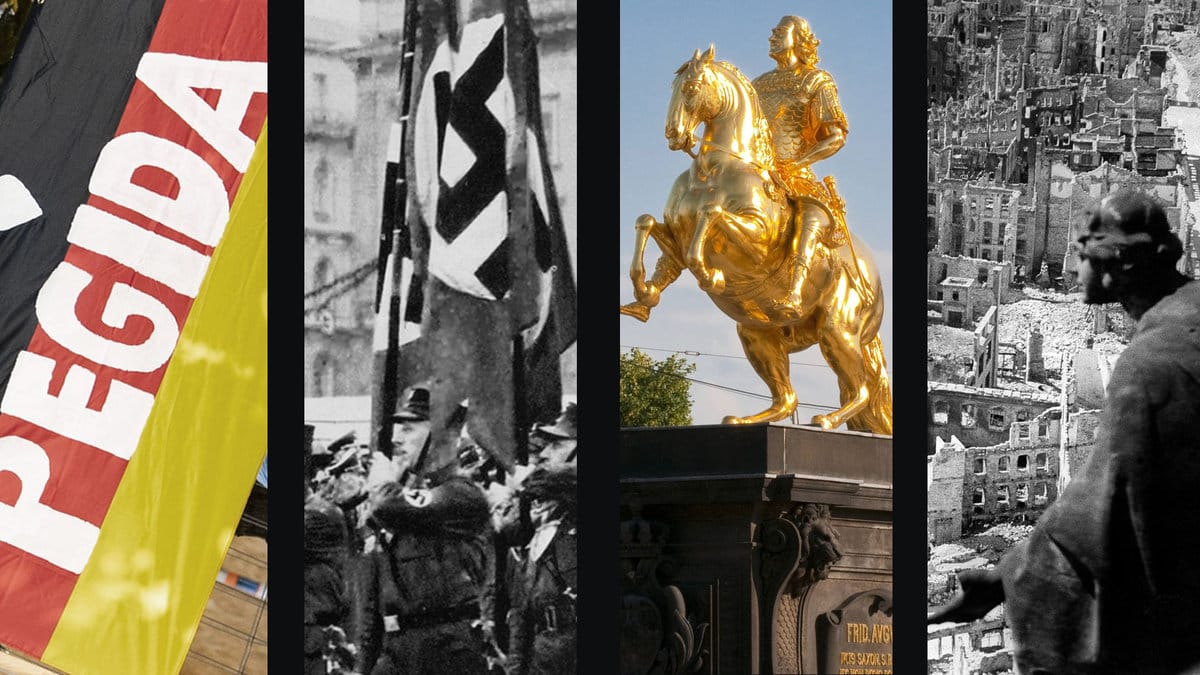

Und von dem alten Mann, der sie nach dem Interview fragte: "Machen Sie das, weil Sie Jüdin sind? Sie sehen so aus." Da merkte sie, wie langlebig antisemitische Stereotype sind. Wie wichtig es ist zu zeigen, wie Antisemitismus und Rassismus wirken. Zumal in Sachsen, wo Pegida groß und die AfD besonders stark geworden ist. Seine Rede mit dem vielbeachteten Angriff auf die deutsche Erinnerungskultur hielt AfD-Scharfmacher Björn Höcke in Dresden.

Embed

Die Historikerin Weil ist keine, die sich laut in erinnerungspolitische Debatten einmischt. Dafür liefert sie Bausteine für ein besseres Verständnis der NS-Zeit und spricht über die Ergebnisse ihrer historischen Graswurzelarbeit. Aus ungezählten Biografien hat sie 31 für ihr Buch ausgewählt. Darunter Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, verschiedene soziale Milieus, überzeugte Nazis und Zwangsarbeiterinnen. Wenn sie von Nora, Annerose und Thea erzählt, nennt sie die drei jungen Frauen beim Vornamen.

Ganz normale Leute

Spricht von ihnen wie von guten Bekannten, so nah ist sie ihnen durch deren Tagebücher gekommen. Annerose und Thea hätten den Rassismus der Nazis sehr verinnerlicht und voller Verachtung über die afroamerikanischen US-Soldaten hergezogen, die sie am Ende des Krieges sahen. Die sowjetischen Soldaten habe Thea, eine durchaus kluge Person, mit Tieren verglichen. Während sich Nora, eine junge Frau aus intellektuellem Elternhaus mit einer Liebe für Bücher und die Leipziger Verlage, in ihrem Tagebuch moralisch immer stärker vom Nationalsozialismus entfremdete, habe sich Thea eher noch radikalisiert.

Die biografischen Skizzen zeigen eindrucksvoll, wie tief rassistische und antisemitische Denkmuster durch NS-Propaganda auch bei ganz normalen Leuten verinnerlicht waren. Für die heutige politische Bildung folgt daraus, dass Formen und Folgen gruppenbezogener Menschenverachtung sehr viel stärker als bisher beachtet werden müssen. Auch moderne Rechtsextremisten fordern ja, "kulturfremde" Menschen rigoros auszuschließen.

Neurechte Vordenker propagieren wieder ein völkisches Gesellschaftsmodell. Dieser gefährlichen Ideologie einer "ethnokulturellen" Homogenität gilt es, entgegenzutreten. Und jedem Versuch, vermeintlich Fremde wieder zu Feinden einer rein deutschen Gemeinschaft zu erklären.

Bei ihren Recherchen fand die Historikerin bestätigt, wie stark selbst Kinder von nationalsozialistischer Indoktrination manipuliert wurden.

Sie waren Opfer eines totalitären Regimes, konnten dadurch aber auch Täter werden. Weil schildert den drastischen Fall mehrerer Jungen, die in der Nähe von Freiberg in Sachsen eine Jüdin entdeckt hatten, die von einem Todesmarsch geflohen war. Der Bürgermeister habe ihnen freigestellt, mit der Gefangenen zu machen, was sie wollen. Sie haben die Frau umgebracht, so Weil.

Der Egoismus florierte

Die Historikerin betont, mehr als Regionalgeschichte erzählen zu wollen. Ihre Miniaturen zeigen, dass hinter der Fassade der vermeintlich solidarischen deutschen Volksgemeinschaft Neid und Missgunst herrschten. Je länger der Krieg dauerte, desto egoistischer die Volksgenossen. So beschwerte sich Hildegard Menzel bei ihrem Mann darüber, dass die Bäuerinnen nicht zum Frauendienst verpflichtet würden, obwohl sie selbst auch nur halbtags und nicht wie andere in der Fabrik arbeiten musste. Als nach Bombenangriffen die ersten Evakuierten aus Köln und Aachen nach Sachsen kamen, reagierten viele Einheimische kalt und abweisend.

Aus etlichen Briefen wird zudem deutlich, wie sich viele Deutsche mit der Kriegswende im Jahr 1943 immer stärker als Opfer fühlten. Man haderte über das eigene Leiden in diesem "verdammten Krieg", ohne einzugestehen, wer ihn verbrochen hatte. Erst als kurz vor Kriegsende auch in Sachsen gehungert wurde, habe man die NS-Führung für die Lage verantwortlich gemacht, so Weil: "Was ja nicht bedeutet, dass damit die Gesinnung weg ist. Geblieben ist bei vielen eine Opferhaltung."

Die Historikerin verweist auf Dresden, wo noch vor einigen Jahren das Gedenken an die Zerstörung durch die alliierten Bombenangriffe weitgehend entkontextualisiert vom NS-Terror begangen wurde: "Der Opfermythos in Dresden ist durch die Nationalsozialisten selbst geschaffen worden, aber Teile der Bevölkerung halten bis heute daran fest, dass Dresden eine Opfer-Stadt war." Weil erzählt die Geschichte der Dresdnerin Henny Brenner, die nach den Rassegesetzen als Halbjüdin galt und mit ihrer Familie deportiert werden sollte. Durch die Bombardierungen, die so vielen den Tod brachten, hat Henny Brenner überlebt.

Der Autorin gelingt es einerseits, gegensätzliche Erlebniswelten anschaulich zu machen. Die des regimetreuen NSDAP-Kreisleiters Hellmuth Böhme ebenso wie jene von Felicija Karay, die als Zwangsarbeiterin eines KZ-Außenlagers in Leipzig-Schönefeld eine Begegnung mit Einheimischen beschreibt: "Einige schauen sich verwundert an, andere mitleidig. Wieder andere spucken aus und schreien dreckige Jüdinnen!"

"Man muss den Holocaust mitbeschreiben"

Andererseits verliert die Historikerin trotz intimer Nahaufnahmen nicht das monströse Ganze aus den Augen. Zur Qualität ihrer Arbeit gehört es, nicht nur Alltagsbeobachtungen und persönliche Perspektiven zu verarbeiten, sondern aufzuzeigen, was in Briefen und Tagebüchern ungesagt bleibt. So betont Weil, dass im Distrikt Lublin, wohin der Justizbeamte Martin Menzel abgeordnet war, die Vernichtungslager Majdanek, Belzec und Sobibor lagen. Dass im "Generalgouvernement" zwischen Juli 1942 und Oktober 1943 fast zwei Millionen Jüdinnen und Juden grausam ermordet wurden, die meisten während der sogenannten "Aktion Reinhardt". "Mir war klar, dass ich nicht nur Kriegsalltag beschreiben kann", sagt Weil. "Man muss den Holocaust mitbeschreiben. Das geht gar nicht anders."

Diese Einordnung macht die Lektüre der dokumentierten Alltagssorgen noch beklemmender. Das Banale im Bösen. Außerhalb der historischen Zunft ist Weils Fleißarbeit bislang kaum beachtet worden. Dabei sind viele ihrer Forschungsergebnisse durchaus typisch für die gesamte deutsche Kriegsgesellschaft: So standen viele Deutsche bis zuletzt loyal zum NS-Regime. Der unerschütterliche Durchhaltewille war bei vielen eng mit der Vorstellung verbunden, selbst ausschließlich Opfer zu sein. Doch für aufgeregte Debatten taugen die facettenreichen Darstellungen von Francesca Weil nicht und in Sachsen hat man es mit dem Thema im politischen Diskurs ohnehin nicht leicht.

In der sächsischen Erinnerungskultur dominiert das Gedenken an DDR-Unrecht. Die Kultstätten der friedlichen Revolution wie die Leipziger Nikolaikirche, wo mit den Friedensgebeten alles begann, locken zudem Touristen aus aller Welt an. Sachsen ist durchaus geschichtsbewusst – wenn es um August den Starken, das SED-Regime und 1989 geht.

Opferverbände und Initiativen beklagen hingegen, dass die Erinnerung an die NS-Diktatur vernachlässigt werde. Zwar gibt es auch in Sachsen NS-Gedenkstätten, doch im ehemaligen KZ Sachsenburg bei Chemnitz, dem größten und am längsten betriebenen sächsischen Konzentrationslager, existiert bis heute keine. Obwohl der Aufbau vom Landtag seit fast zehn Jahren beschlossen ist, ließen die Stadt Frankenberg und das Land wichtige Gebäude verfallen. Große Teile sind zudem weiterhin in Privatbesitz.

Abriss zumindest teilweise verhindert

Erst nach massivem öffentlichen Protest verzichtete die Stadt darauf, die ehemalige Villa der SS-Kommandanten vollständig abzureißen. Ein internationaler Ideenwettbewerb wurde ausgelobt. Geplant ist aber weiterhin ein Teilabriss. Erhalten bleiben sollen nur ein "begehbares Plateau" und "Blickachsen". Als Ersatz dafür, dass die ruinöse Villa nach Jahren der Untätigkeit nicht mehr zu retten ist.

Der Umgang mit diesem monströsen Ort ist nicht der einzige erinnerungspolitische Skandal. Im vergangenen Jahr wurde der Chef der Stiftung Sächsische Gedenkstätten vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Nach Krawallen in Stuttgart hatte er auf Twitter geschichtsvergessen von einer "Bundeskristallnacht" geschrieben. Kritische Beobachter aus Wissenschaft und Politik fordern in Sachsen seit langem einen sensibleren Umgang mit der NS-Geschichte.

Francesca Weil hat lange zum DDR-Unrecht geforscht. Ihr damaliger Chef am Hannah-Arendt-Institut, der Historiker Günther Heydemann, war es, der sie darin bestärkte, blinde Flecken der NS-Zeit auszuleuchten. Mit Kollegen veröffentlichte sie einen Sammelband darüber, wie Kinder den Krieg erlebten und einen Reiseführer zu sächsischen Orten mit NS-Vergangenheit. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in Leipzig für ein ganz besonderes Projekt, weil sie findet, dass es zu wenig Orte gibt, an denen Geschichte erfahrbar wird. "Erinnerungskultur muss vor allem von unten entstehen", sagt sie. Ein Prinzip, das bundesweit helfen kann, vergessene Geschichte sichtbar zu machen.

Spiegel staatlicher Drangsalierung

In der Leipziger Riebeckstraße steht sie mit einigen Engagierten ihres Initiativkreises, darunter eine Schriftstellerin historischer Romane und ein Historiker, vor einem Ensemble mit Gebäuden aus roten Ziegelsteinen und erzählt, warum sie sich dafür einsetzen, dass ausgerechnet hier ein Gedenkort entsteht. Denn in dem Komplex, in dem derzeit auch eine Unterkunft für Geflüchtete untergebracht ist, wurden in drei politischen Systemen Menschen staatlich drangsaliert: Zur Kaiserzeit mussten Arme in einer "Zwangsarbeitsanstalt" schuften.

Die Nationalsozialisten ließen in der Anstalt als asozial stigmatisierte Menschen einsperren und deportierten von hier aus Juden, Sinti und Roma. Nach 1945 wurden schließlich in der DDR Frauen in einer Venerologischen Station zwangsweise auf Geschlechtskrankheiten untersucht.

"Einen Ort, wo sich die Dramen deutscher Geschichte in einem einzigen Gebäudekomplex widerspiegeln, kannte ich bisher nicht", sagt Weil. Der Stadtrat hat den Aufbau eines Gedenkorts beschlossen und der Initiative das Pförtnerhaus zur Nutzung überlassen. Es ist ein Anfang. Jetzt schreiben sie Anträge für Projekte und diskutieren Ideen: eine Ausstellung, vielleicht eine Bibliothek. "Es soll eine Begegnungsstätte und ein Lernort werden, auch für Menschen, die heutzutage ausgegrenzt werden. Wir wollen hier nicht nur Geschichte zeigen, sondern auch ganz praktisch mit Schülern und anderen arbeiten", sagt Francesca Weil.

Baulärm übertönt ihre Zukunftsvision. Um sie herum stehen Bauzäune, Gerüste, ein Container. Vorerst geht es nur um den Erhalt der Gebäude, nicht um Ausbau. Auch an diesem Ort wird das Gedenken lange eine Baustelle bleiben.

- Eigene Recherche

- Gespräche mit Francesca Weil

- Francesca Weil: Uns geht es scheinbar wie dem Führer … Zur späten sächsischen Kriegsgesellschaft (1943 - 1945), Göttingen 2020

Quellen anzeigen