Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Luftangriffe auf Dresden 1945 "Sein Schrei übertönt das Weinen der Kinder und das Jammern"

Ab dem 13. Februar 1945 herrschte in Dresden ein Inferno. Peter Grohmann, damals sieben Jahre alt, überlebte in der Stadt die Bombardierungen der Alliierten. Für t-online.de erinnert er sich an die Schrecken.

Bomben, Feuer, Tote: Peter Grohmann, geboren am 27. Oktober 1937 in Breslau, überlebte in der Dresdner Neustadt mit seiner Mutter die Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945, "als das Feuer vom Himmel fiel". Alliierte Bomber verwandelten das sogenannte Elbflorenz in ein Flammenmeer. Heute ist der 82-Jährige Autor und Initiator des Bürgerprojekts "Die AnStifter" in Stuttgart. Mitunter schreckt er aus Albträumen auf. Dies sind seine Erinnerungen:

Der "Führer" hatte zwar Breslau zur Festung erklärt, aber wer traute im Winter 44 noch seinem "Führer"? Der Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Schlesierland – und Schlesierland ist angebrannt. Die Stadt war voller Flüchtlinge, und "die fressen ei’m die Haare vom Koppe". So hieß es. Der gehfähige Teil der jungen und alten Männer, die in der Stadt waren und "Heil Hitler" sagten, musste zum Volkssturm: Der Russe kommt. Wer bis zum Januar 45 nicht abgehauen war aus der uneinnehmbaren Festung, westwärts, musste sich nun zu Fuß auf die Socken machen. Befehl von oben.

Trecks? Müssten Sie kennen!

"Das vastecken wir in’n Ofen!", murrte die Mutter. Die kleine Wohnung untern Dach im Breslauer Süden hatte einen Kachelofen, und sie bugsierte das in Silberpapier eingeschlagene goldene Besteck, mit dem wir nie essen durften, nie, irgendwo im Feuerloch des Ofens, der glutlos, doch noch handwarm war. Und dann ging’s los, zur Wetterwarte in Krietern, wo sich die Trecks sammelten. Trecks? Müssten Sie kennen, Fernsehen, Idlib, Syrien.

Es war arschkalt. Als Kind erinnert man sich selten ans Wetter, aber die 20 Grad unter null waren Jahre später noch im Gerede.

Die Wäsche, sag ich leise. "Kann der Russe abnehmen." Denn die Wäsche hing noch auf der Leine, steif gefroren. Mutti schiebt den überladenen Kinderwagen, alles Gepretze und ein Koffer, alles, was man braucht, den Bruder Ingo an der Hand, die Straße lang. Ich trag ’n Kinderrucksack und meinen Teddybären mit dem fehlenden Arm.

Der ging vom vielen "Heil Hitler"-Sagen verloren.

Bei der Breslauer Wetterwarte wartet kein besseres Wetter, aber der Kinderwagen, der kann nich auf Lastauto: "Is sobiso alles überladen, nur das Notwendigste, hamwa ausdrücklich gesagt, und Ihre könn’ doch schon loofen." Auf den Koffer schreibt ein doofer Uniformmann mit Fettkreide: Grohmann (3). Das sind wir. Der Teddybär darf aber mit.

Zuflucht Dresden: mein Pech

Unter den Ostflüchtlingen, die in Dresden strandeten, waren besagte "Grohmann 3" und noch ein paar Zehntausend andere Schlesier. Die Tragödie der Flucht sollte weitergehen. Man entdeckt auf den Fluchten und als Kind leichter Hand die fremden Städte, kraucht in kalte Keller, Gartenhütten, wässrige Bootshäusel an der Elbe. "Und renn nich wieder so weit fort! Wenn Fliegeralarm kommt, biste mir zu Hause, sonst knallt’s!", droht die Mutter. Erstens war das nicht mein Zuhause, und geknallt hat’s dann auch noch.

Vorher war’n wir mit so ’nem kleinen Handwagen, den die Mutter im Eulengebirge hatte mitgehen lassen, durch Dresdner Nobelviertel und Arme-Leute-Straßen gelaufen, Verwandtschaft suchen oder das Dach überm Kopf. Überall solche wie wir. Die Tante, weitläufig, sehr weitläufig, sagte sie, war ticksch. "Glei dreie? Ne, geht nicht", sagte die Tante. Die Mutter heulte, und wenn die Mutter heulte, heulte auch der Ingo, und wenn der Ingo heulte, heulten alle. "Na gutt. Ne Nacht. Aber nich länger", da konnten wir unterkriechen. Essen sollten wir uns anderswo was besorgen – es reichte ja nicht mal für die eigenen.

Die Hakenkreuzfahnen flattern "stolz" im Dresdner Winterwind.

Manchmal waren es nur Übungen. Fehlalarm, Sirenen, die den Fliegeralarm probten. "LSR" heißt Luftschutzraum, das musste wissen. In den Kellern Durchbrüche zum Nachbarkeller, ein Holzverschlag davor, wegen Kartoffelklauen. "Die Flüchtlinge klauen wie die Raben." Rote Eimer mit Sand. "Nischt rausnehmen!" – "’ne Handvoll zum Spielen?" – "Hier wird nich gespielt."

"Nu geht doch rieber innen Großen Garten, da stellnse poar Baracken uff, da isses worm und Gulaschkanonen gibt’s ooch", empfahl uns Flüchtlingen die sogenannte Tante. Gulaschkanonen sind schöne Kanonen, aber die Schlangen drumherum waren endlos. Alle sahen verhungert aus, die Baracken waren restlos überfüllt. Die Leute hatten Holz gesammelt, dann Sträucher abgehackt, später Äste, zum Schluss ganze Bäume, Holzbänke.

Am 13. Februar 1945 latschen wir todmüde in die Neustadt. Irgendwo bei der Lutherkirche sollte sie wohnen, eine andere Tante, hoffentlich nicht auch ’ne "weitläufige". Sie wollt’ erst nicht aufmachen, dann wollte sie uns wegschicken. "Dann schlafen wir eben auf der Treppe", schniefte die Mutter. "Der Onkel ist krank", entschuldigte sie sich. Der Onkel giftete im dunklen Flur, kein Gruß, nur ein böser Blick. "Er hat’s an der Seele."

Ich weiß nicht mehr, wo und wie und ob wir schliefen, aber der Schrank begleitete meine Erinnerungen noch lange, lange. Oben drauf lagen Äpfel, abgedeckt mit Papier, der ganze Raum duftete nach Äpfeln, und ich holte einen nach dem anderen herunter, bis sie alle alle waren.

Was ist Fantasie, was tatsächlich Erlebtes, Erfahrenes? Was ist Gehörtes, Gesehenes? Ist es ein im Schrecken der Nacht entstandener Alptraum? Wo sind Ängste geblieben, wo Ahnungen? Was ist vergessen, verdrängt, ausgelöscht? Für immer?

Der Schrei der Sirenen

1990 kehrte ich nach Dresden zurück. Ich lauf’ an den Ufern der Elbe, suchte in Laubegast jenes Bäckerhaus, das uns offen stand nach den schweren Angriffen. Ich suchte die Straßen stadtauswärts, stadteinwärts, durch die sich Mütter und Kinder und Alte geschleppt hatten im endlosen Zug ohne Orientierung, verdreckt, verrußt, verletzt, taub und stumm, und sehe mich selbst, nicht einmal acht Jahre alt, mit offenem Mund am Straßenrand oder mitlaufend. Man erkannte sich nicht. Man kennt niemanden.

Nach dem Angriff hatte sich mein dreijähriger Bruder in eine Kuhle gekauert und streichelte das Gesicht einer Frau. Sie lag da, gekrümmt und verzweifelt. Sie hatte keine Haare mehr. Sie lag da mit offenem Mund und sagte nichts.

Wo war das? Die Orte sind anders. Die Elbe gemächlich, Sonne wie damals. Keine Sirenen, die warnen. Ist das gut so? Ich suche ganz unbewusst nach meinen Orten des Februars 1945, nach dunklen Hausfluren aus vergessenen Tagen, kram’ im Gedächtnis nach Kratern, Trümmern. Ja, den Teddy seh’ ich, mit dem appen Arm, riech’ Verbranntes. Da erst kamen die Tränen wieder und die schweren Träume, nachts, wie der Schrei der Sirenen.

Der Traum, wie ich den Teddy mit dem fehlenden Arm umklammerte. Der Luftschutzkeller überfüllt. Die Mütter halten den Kindern die Ohren zu. Von der Kellerdecke rieselt unablässig Staub. Die Lippen sind ausgetrocknet. Das Licht flackert, geht ganz aus. Dann Schlag auf Schlag. Einschläge. Krachen. Kerzen werden angezündet. Der Kellerboden bebt. Aus der Decke lösen sich Putz und kleine Steine. Der Onkel tobt im Dunkeln, die Frauen müssen ihn festhalten. Er reißt sich los und stürmt zu einer eisernen Feuerschutztür. Sie ist heiß, so heiß, dass sein Schrei das Weinen der Kinder und das Jammern und das Krachen und Dröhnen draußen übertönt. Dann sagt jemand: "Wir sind verschüttet."

Ein Arm, ganz allein

Später. Auf der Straße steht ein Lastauto, auf der Plane ein rotes Kreuz, die Plane ist halb verbrannt, das rote Kreuz auch. Die Klappen sind heruntergelassen. Neben dem Auto ist ein riesiger Bombentrichter, in dem eine Wasserfontäne sprudelt. Im Bombentrichter liegt ein angezogener Arm. Ein Arm, ganz allein. "Die Kinder zuerst." Der Hauseingang ist verschüttet, überall Trümmerteile. Aus dem Seitenabgang zum Keller, über die Steine, wird der Onkel getragen, er schlägt mit den Armen um sich.

Später. Das Auto holpert durch die Nacht, dem Morgenrot entgegen. Das ist das Waisenhaus. Uns Kindern sind mit Lappen und Tüchern die Augen verbunden. Ich halte mich an der Ladeklappe des Autos fest. Die Lappen stinken. Alles stinkt. Es ist tonlos.

Es ist ein leises Weinen in der Luft

Später. Ich stelle mich mit dem Rücken zu den Erwachsenen. Mein Augentuch verrutscht. Ich helfe nach. Jetzt ist ein leises Weinen in der Luft. Das Auto kann nicht weiter, die Straße brennt. Wie Straßen brennen können. Aus dem Fenster des Hauses wird ein kleines Bündel geworfen und wieder eins. Auf den Trümmern vor dem Haus liegt ein Holzbrett. Auf dem Holzbrett liegen schon Bündel. Und wieder ein Bündel. Der Stoff löst sich, der Stoff, der das Bündel umschließt. Ich sehe die verbrannte Puppe.

Sie legen sie neben die anderen Bündel. Sie legen den Stoff darüber. So viele Puppen, kindergroße.

Später. Rot-golden leuchtet der Himmel. Es ist der schönste Himmel, den ich je gesehen habe. Wer das Weinen verlernt hat, lernt es wieder beim Untergang Dresdens, schreibt Gerhard Hauptmann.

Dresden hat nicht geweint, vorher. Es hat unseren und seinen Soldaten zugejubelt, es hatte keine Tränen für die Arbeitssklaven, keinen Blick auf Auschwitz.

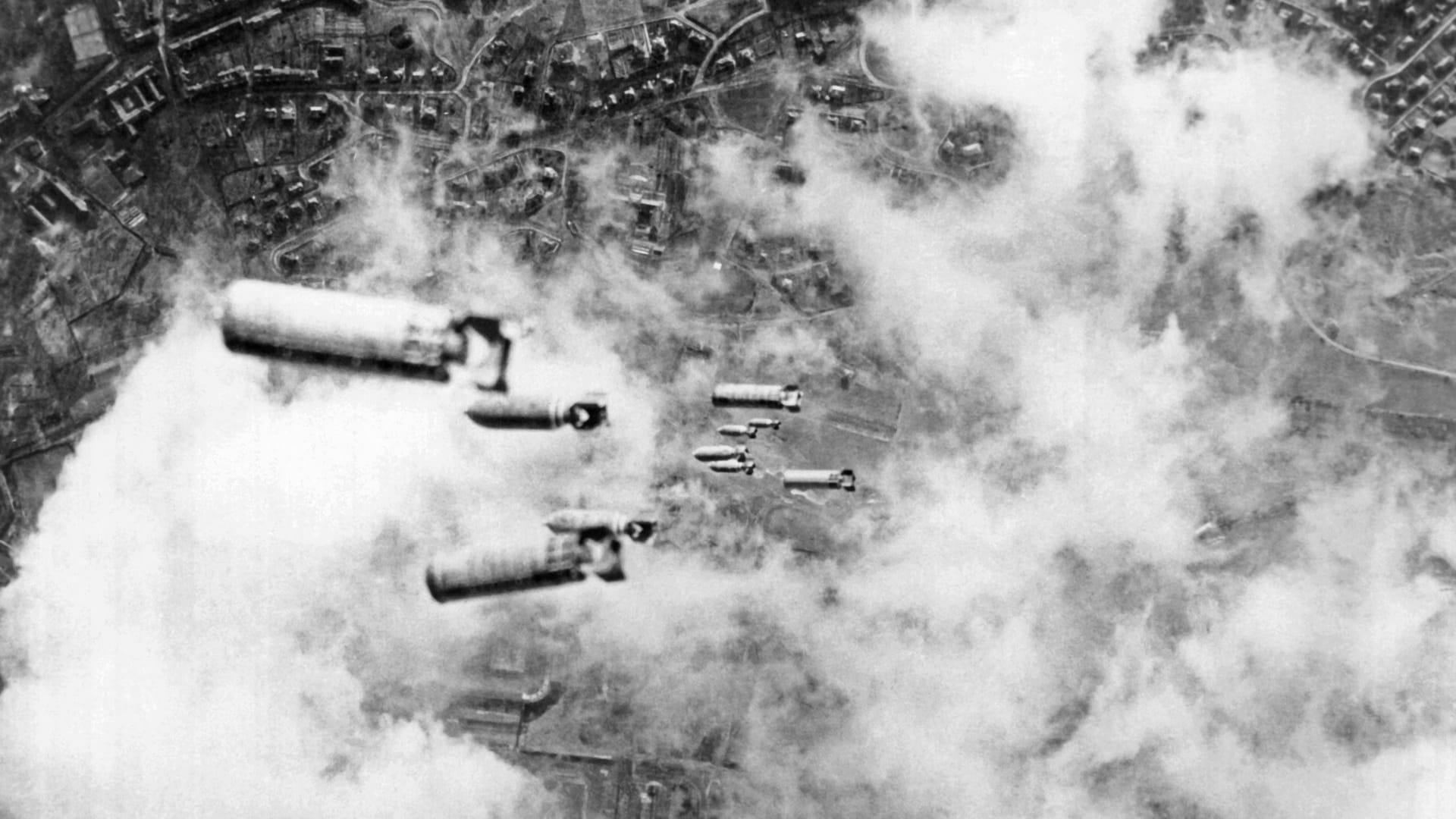

In den Nächten dieser Tage tauchen die Kinder von Idlib in meine Träume, die Fahrzeugkolonnen mit letzter Habe. Manchmal höre ich die Bombergeschwader, dann sehe ich sie, sie nähern sich im Staffelflug. Ich umklammere meinen Teddy. Er hat keine Arme, keine Beine mehr. Er ist ein Bündel, gewickelt in verbranntes Tuch. Die Flieger fliegen hoch. Keiner erkennt sie. Ich möchte rufen, warnen, aber der Traum lässt es nicht zu. Ich wache auf, schweißnass, den Mund voller Staub aus dem Keller. Tiefflieger? Ich will den Teddy mit zwei Armen sehen.

- Persönliche Erlebnisse in Dresden im Februar 1945