Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Steinmeier-Exklusivinterview über Corona "Wir werden das Virus besiegen"

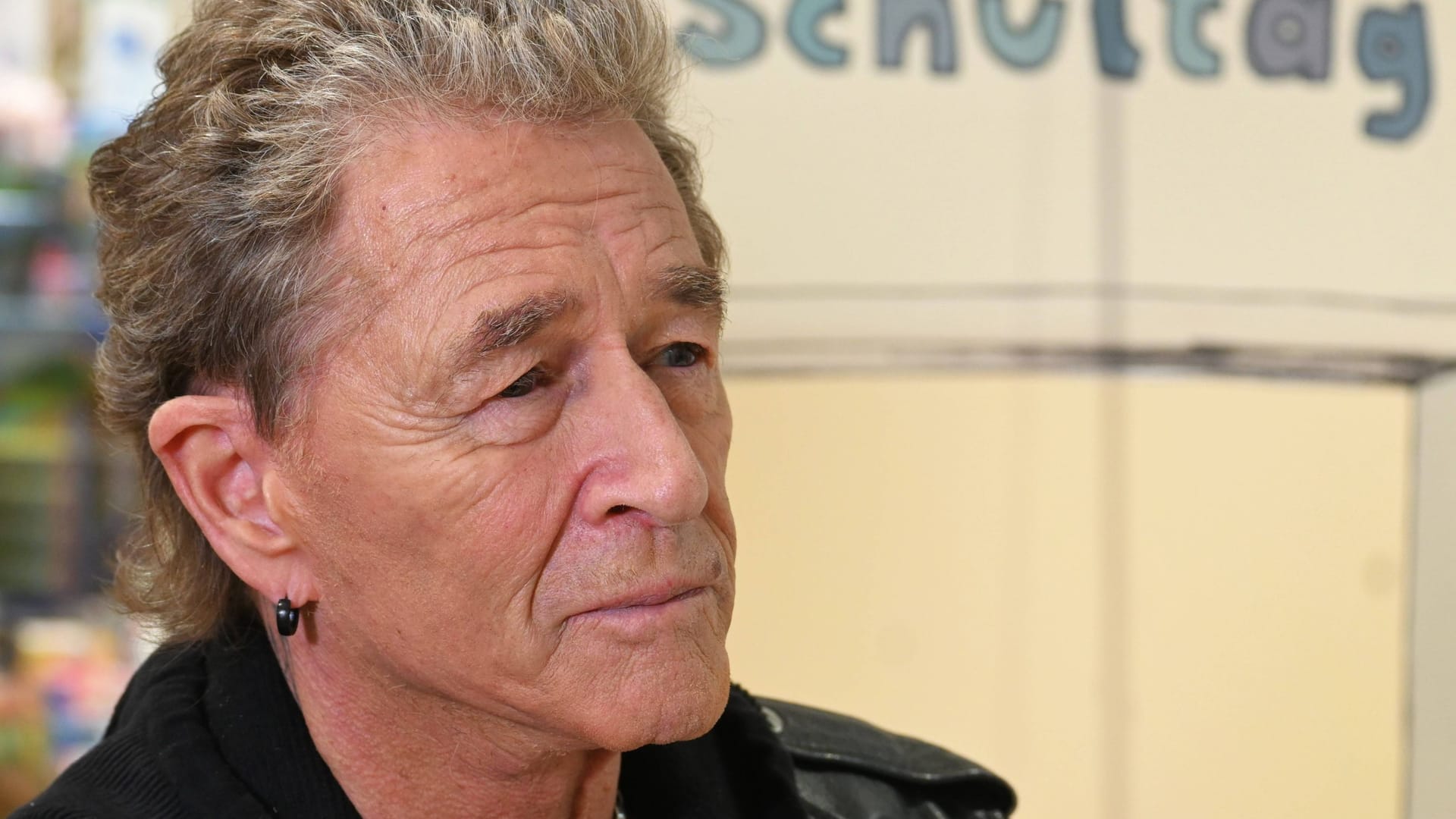

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärt im großen t-online.de-Gespräch, welche Folgen das Coronavirus für Deutschland haben wird, wie wir mit den Flüchtlingen in der Türkei umgehen sollten – und ruft zum Widerstand gegen Rassismus auf.

Deutschland erlebt in diesen Tagen eine der gravierendsten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Zahlen von Corona-Infizierten steigen exponentiell: 5.813 Fälle wurden am Sonntagabend (Stand 19 Uhr) registriert. Die Grenzen der Bundesrepublik sind teilweise geschlossen, Veranstaltungen werden abgesagt, das öffentliche Leben kommt vielerorts zum Erliegen. Zugleich machen sich bei vielen Menschen Verunsicherung und Angst breit.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist besorgt, als er im Schloss Bellevue die t-online.de-Redakteure empfängt – zugleich aber auch entschlossen, der Bedrohung beherzt zu begegnen. In klaren Worten spricht er über die gegenwärtigen Herausforderungen für unser Land: das Coronavirus, die Flüchtlingskrise, den Rechtsextremismus und die Spaltungen in der Gesellschaft. Er analysiert, er mahnt – und appelliert an die Nation: Gemeinsam können wir die Probleme überwinden. Lesen Sie hier das exklusive Interview, das heute in allen wichtigen Internet-Kanälen und auf Tausenden Public-Video-Screens in Bahnhöfen, Innenstädten und Einkaufszentren veröffentlicht wird:

- Die englische Übersetzung des Interviews lesen Sie hier

t-online.de: Herr Bundespräsident, seit Jahresbeginn überschlagen sich die Nachrichtenereignisse. Gegenwärtig bereitet vielen Menschen das Coronavirus Sorgen. An den Börsen fallen die Aktienkurse, Veranstaltungen werden abgesagt, in vielen Supermärkten sind Regale leergeräumt. Zu welcher Haltung raten Sie den Bürgern angesichts der Lage?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Das Wichtigste vorweg: Wir werden das Virus besiegen. Aber in was für einer Gesellschaft wir danach leben werden, und in was für einer Welt, das hängt davon ab, wie wir heute handeln. Die erste und wichtigste Aufgabe ist, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem die rasch steigende Last der Neuansteckungen bewältigen kann. Damit wir so viele Leben retten wie irgend möglich. Drastische und sofortige Einschnitte in unser tägliches Leben, unseren Berufsalltag sind dafür notwendig, auf alte Gewohnheiten wie Umarmungen, den Begrüßungskuss, das Händeschütteln müssen wir eine Zeit lang verzichten. Manch einer wird sagen: „Warum das alles? Ich bin jung und stark, mich trifft das nicht!“ All denen sage ich: Hier geht es um mehr als persönliche Betroffenheit. Was wir heute tun, dient vor allem dem Schutz der Älteren und der Schwächeren unter uns. Unsere Selbstbeschränkung heute kann morgen Leben retten.

Auch das Wirtschaftsleben ist massiv beeinträchtigt.

Die zweite Aufgabe ist deshalb, unsere Wirtschaft über diesen dramatischen Einschnitt hinwegzubringen, von dem noch keiner sagen kann, wie lange er dauert. Dazu hat die Bundesregierung weitreichende Beschlüsse gefasst. Besonders wichtig ist mir, dass wir auch den kleineren Gewerbetreibenden und Freiberuflern, den Dienstleistern und Kulturschaffenden helfen, die nächsten Monate zu überstehen. Die Corona-Krise darf keine Existenzkrise für Unternehmen werden. Das Virus darf nicht auch noch den Arbeitsmarkt infizieren.

Infiziert hat es bereits Staaten in ganz Europa. Wie sollte die Politik damit umgehen?

Unsere dritte Aufgabe ist es, Europa zusammenzuhalten. Klar ist doch, dass das Virus nur gemeinsam besiegt werden kann.Temporäre Schließungen einzelner Grenzen können sinnvoll und notwendig sein. Aber grundsätzlich gilt: Viren haben keine Staatsangehörigkeit. Wer jetzt nur an sich denkt, wer die Ursachen der Epidemie bei anderen sucht, geht einen hochgefährlichen Weg, der ebenso unwirksam wie schädlich ist. Die Corona-Krise fordert uns heraus. Wir haben es in der Hand, ob die Solidarität nach innen und außen die Oberhand gewinnt – oder der Egoismus des Jeder-für-sich. Die Welt wird danach eine andere sein. In welche Richtung es geht, das hängt von uns ab.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Erregers sind hierzulande unterschiedlich. Mancherorts wurden schnell Schulen geschlossen und Versammlungen verboten, andernorts eher zögerlich. Haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung und die Behörden stringent und entschlossen genug handeln?

Ich habe einige Erfahrung mit Krisen. Und ich weiß, dass auch die Politik Lernkurven hat. Wir alle stehen vor ganz neuen Fragen. Noch vor wenigen Tagen hätten fast alle von uns Schulschließungen für übertrieben gehalten, heute sind sie fast flächendeckend Realität. Mein Eindruck ist, dass Bundes-und Landesregierungen entschlossen und gezielt handeln, um die Ausbreitung zu verlangsamen und gleichzeitig die Vorbereitungen voranzutreiben. Alles, was diesen Zielen dient, muss ernsthaft und ohne Denkverbote geprüft und dann rasch und konsequent umgesetzt werden. Und das geschieht. Daneben müssen wir aber heute schon über die längerfristigen Folgen dieser Pandemie nachdenken: Für unser Land, für unsere Wirtschaft, für unsere Nachbarn.

Woran denken Sie dabei?

Nicht alle europäischen Partner verfügen über die Mittel und Möglichkeiten, die wir haben. In Notzeiten wie diesen gibt es deshalb auch ein Gebot europäischer Solidarität. Wenn uns das gelingt, dann schöpfen wir vielleicht sogar neue Kraft aus der Erfahrung, dass uns Zusammenhalt stark macht – im eigenen Land ebenso wie in Europa.

Eine ebenfalls dramatische Krise ist in diesen Tagen an der türkisch-griechischen Grenze eskaliert. Die EU wehrt dort hilfsbedürftige Menschen mit Stacheldraht und Tränengas ab. Ist diese Härte mit unseren europäischen Werten vereinbar?

Die Lage der Menschen an der griechisch-türkischen Grenze und in den griechischen Flüchtlingsunterkünften ist dramatisch. Die Kinder, Frauen und Männer leben dort unter schwierigsten Bedingungen. Ich bin daher sehr froh, dass Deutschland nun gemeinsam mit sechs anderen EU-Mitgliedern ein Zeichen setzt, so dass 1.600 Kinder Schutz und Aufnahme in der EU finden. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Gleichzeitig können wir nicht auf den Schutz der EU-Außengrenzen, auch den Schutz vor unkontrollierten Grenzübertritten, verzichten. Europa darf sich nicht erpressen lassen von einer zynischen Politik, die Tausende Menschen absichtlich in eine Sackgasse schickt.

Abgesehen von diesen Kindern will die Bundesregierung keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. "2015 darf sich nicht wiederholen", heißt es. Damals setzte Deutschland ein weltweit beachtetes Signal der Hilfsbereitschaft – heute mauert es sich ein. Sind wir zu herzlos?

Natürlich nicht! Unser Land muss und will verantwortungsbewusst seine humanitären und rechtlichen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen erfüllen. Wir sehen in diesen Tagen viele Signale der Hilfsbereitschaft von Bundesländern, Städten und Gemeinden. Das ist gut. Wir können diese Verantwortung aber nicht alleine tragen. Unser Ziel muss eine gemeinsame europäische Migrationspolitik und ein gemeinsamer Schutz der europäischen Außengrenzen sein. Auch die Zusammenarbeit der EU mit der Türkei in Migrationsfragen ist weiter erforderlich. Deshalb ist ein gemeinsames Vorgehen aller, mindestens aber mehrerer wichtiger EU-Staaten von ganz entscheidender Bedeutung.

Offenkundig funktioniert das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei nicht mehr, ein neues dürfte weitere Zugeständnisse an Präsident Erdogan erfordern. Dabei würde aber wieder nur an den Symptomen der Krise laboriert, nicht an ihrem Kern: Weder Deutschland noch die EU haben einen griffigen Plan entwickelt, wie sich der Krieg in Syrien befrieden ließe. In Ihrer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz haben Sie gesagt: „Aufgabe kluger Außenpolitik ist es und muss es sein, durch Mut und Tatkraft Kriege zu verhindern, Konflikte zu entschärfen, Leid zu lindern.“ Sollte sich Deutschland also offensiver in den Syrienkonflikt einmischen – zum Beispiel den Druck auf Russland erhöhen, um eine Flugverbotszone einzurichten?

Wir kritisieren zu Recht, dass die Türkei Menschen in Not zum politischen Druckmittel an der Grenze macht. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Die Türkei steht selbst unter großem Druck. Sie beherbergt mehr als dreieinhalb Millionen Flüchtlinge. Dass wir als Europäer die Türkei bei der Aufnahme und Versorgung dieser Flüchtlinge unterstützen, ist deshalb richtig.

Aber noch mal: Sollte sich Deutschland über die Versorgung von Flüchtlingen hinaus stärker vor Ort engagieren?

Die Ursache der erneuten Zuspitzung liegt im schier unendlichen Drama des grausamen Bürgerkriegs in Syrien. Natürlich müssen wir uns bemühen, auch für die bedrängten Menschen in Idlib mehr zu tun. Aber wer Schutzzonen oder Flugverbotszonen für das richtige Rezept hält, der darf der schwierigen Frage nicht ausweichen, wer das wie durchsetzen soll. Das war schon vor Jahren nicht einfach zu beantworten. Es ist nach so viel Gewalt, Mord und Vertreibung nur noch schwieriger geworden. Dass es nicht gelungen ist, das syrische Drama zu befrieden, gehört zu den bittersten Erfahrungen meiner Zeit als Außenminister. Die Chance dazu hätte es nach meiner Auffassung vor Ausbruch der militärischen Auseinandersetzungen gegeben. Seit 2011, seit Syrien zunehmend Schauplatz für Stellvertreterkriege um die Vorherrschaft in der islamischen Welt wurde, wurde die Befriedung des Konflikts von Jahr zu Jahr schwieriger und endete mit dem völligen Rückzug des amerikanischen Einflusses und der militärischen Dominanz von Russland und des Iran.

Was derzeit ebenfalls viele Bürger umtreibt, ist die rechtsextremistische Gewalt. Der Mord am Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke, der Angriff auf die Synagoge in Halle, nun auch noch die Morde in Hanau. Was fühlen Sie angesichts dieser Taten?

Fassungslosigkeit und große Trauer. Ich bin noch am Tag des Anschlags nach Hanau gefahren und habe dort mit den Angehörigen zusammengesessen. Es war zu früh für Gespräche, die Nachricht vom Tod ihrer Liebsten war erst wenige Stunden alt; noch war nicht für alle begreifbar, dass ein Albtraum Realität geworden war. So haben wir nach meiner kurzen Ansprache in Stille verharrt – und keiner hat seine Tränen zurückgehalten.

Und dann, was haben Sie den Hinterbliebenen gesagt?

Ich habe ihnen gesagt, dass ich sie natürlich nicht trösten kann. Niemand kann das, wenn einem das eigene Kind, die Frau oder der Bruder genommen wird. Doch ich wollte den Angehörigen das Gefühl geben, dass sie in so einer Situation mit ihrem Schicksal nicht allein sind – nicht allein in ihrer Trauer und nicht allein, wenn es um die Folgen der Tat für die Familien geht. Auch dass der Staat nicht weg sieht, wenn solch ein schreckliches, rassistisches Verbrechen geschieht und alles unternimmt, um die Tat und ihre Hintergründe aufzuklären.

Was sagen diese drei Anschläge innerhalb weniger Monate über den Zustand unserer Gesellschaft aus?

Ich bin fest davon überzeugt, dass die ganz große Mehrheit in unserem Land für Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit, Schutz von Minderheiten und Religionsfreiheit steht. Doch einfach zu wissen, dass man Teil dieser Mehrheit ist, das reicht nicht aus. Die Mehrheit muss hörbar sein. Wenn sie schweigt, bestärkt das die Wenigen, die in ideologischer Verblendung oder aus schlichtem Hass zu Mitteln von Ausgrenzung, Demütigung oder gar Gewalt greifen.

Bitte konkreter: Wer soll sich stärker gegen Rassismus engagieren?

Die Mehrheit muss sich äußern, die Verantwortung liegt nicht nur beim Staat oder den Parteien. Jeder Einzelne muss widersprechen, wenn er rassistische Sprüche am Stammtisch oder im Fußballstadion hört. Denn darauf gibt es nur eine Antwort: „Wenn das deine Haltung ist, passt du hier nicht rein.“ Ich weiß, was ich erwarte, ist schwer. Aber es ist notwendig.

Drei rechtsextremistische Mordtaten innerhalb so kurzer Zeit: Das offenbart doch aber auch Fehler der Sicherheitsbehörden.

Die drei Anschläge sind leider ein weiterer Beleg dafür, dass die deutschen Sicherheitsbehörden die Gefahren des Rechtsextremismus unterschätzt haben. Das haben Sicherheitsbehörden nach der Aufdeckung der NSU-Morde selbst einräumen müssen. Und ihre Haltung und Bewertung verändert sich! Ich bin zudem froh, dass fast alle Bundestagsfraktionen den Bedarf an Aufarbeitung benannt und Verbesserungen der rechtlichen Möglichkeiten zum Teil beschlossen, zum Teil in Aussicht gestellt haben: von einem besseren Schutz vor Hass im Internet bis hin zu einem schärferen Waffen- und Melderecht. Das war dringend notwendig.

Aber reicht das wirklich schon, um die Gefahr von rechts zu bannen?

In Israel habe ich kürzlich mit Blick auf den Holocaust gesagt: „Ich wünschte, ich könnte sagen, wir hätten aus unserer Geschichte gelernt.“ Viele haben aus der Geschichte gelernt, ganz ohne Zweifel. Aber die Lehren erreichen offenbar nicht jeden. Deshalb ist beides notwendig: Zum einen die Geschichte als Maßstab zu sehen für die schrecklichen Auswirkungen, die Rassismus haben kann. Zum anderen das gemeinsame Interesse an der Zukunft der Demokratie und der offenen Gesellschaft zu bekräftigen. Wir müssen mit den Instrumenten des Rechtsstaats darauf reagieren, wenn Einzelne sich diesen Lehren verweigern und rassistisch motivierte Straftaten begehen.

Viele Bürger mit Migrationshintergrund fühlen sich nach den Anschlägen bedroht und ausgegrenzt. Wie soll die Gesellschaft darauf reagieren?

Es braucht sichtbare Solidarität. Nach dem Hanauer Anschlag haben sich in mehr als 50 deutschen Städten Menschen zu Mahnwachen versammelt. Dafür brauchte es keinen Aufruf der Politik, viele Bürger hatten das richtige Gespür und den Wunsch, den Angehörigen zu zeigen, dass diese mit ihrem Verlust nicht allein sind. Sie haben gezeigt, dass die ermordeten Menschen zu unserem Land dazugehören. Solche Gesten sind wichtig.

Die Opfer des Mordes waren Deutsche, trotzdem war in der Öffentlichkeit zum Teil von „Fremdenhass“ die Rede.

Ja, die Wortwahl ist schlicht falsch. Ermordet worden sind Menschen, die überwiegend hier geboren und aufgewachsen sind, für die Hessen ihre Heimat war. Es gibt keine Deutschen erster und zweiter Klasse. Wird das in Frage gestellt, etwa durch solche Attentate, die eben Rassismus und nicht Fremdenhass sind, wird die demokratische Ordnung in Frage gestellt. Wir müssen uns noch klarer zu der Haltung bekennen, die das Grundgesetz verdeutlicht: Wer deutscher Staatsbürger ist, der ist Deutscher. Punkt. Wer das infrage stellt, handelt aus rassistischen Motiven.

Schon bei Ihrem Amtsantritt im Frühjahr 2017 haben Sie die Gefahren für den Zusammenhalt in unserem Land beschrieben. Was ist heute, drei Jahre später, Ihr Fazit: Ist unsere Demokratie stabiler oder fragiler als damals?

Mit der Corona-Epidemie steht unsere Demokratie vor einer neuen, in unserer Generation noch nicht dagewesenen Aufgabe. Liberale Gesellschaften sind ein großes Maß an Individualität und Bewegungsfreiheit gewohnt. Genau dies muss aber jetzt vorübergehend eingeschränkt werden, damit wir auf andere Rücksicht nehmen und Mitmenschen nicht gefährden. Recht haben die, die sagen: Corona hilft auch daran zu denken, wie es anderen geht, achtsam zu sein, Rücksicht zu nehmen. Und sehr viele Menschen tun dies jetzt aus eigener Initiative. Sie zeigen, dass freiheitliche Gesellschaften zu großen gemeinsamen Kraftanstrengungen in der Lage sind. Diese Erfahrung von Solidarität und Gemeinsinn in einer Krise, wie wir sie noch nicht kannten, kann uns als Gesellschaft stärken. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen werden uns noch lange beschäftigen. Ich bin aber optimistisch, dass wir auch diese Herausforderungen bewältigen werden. Denn ich habe den Eindruck gewonnen, dass die große Mehrheit in Deutschland sensibler für Fragen der Demokratie geworden ist und bereit, sich für sie zu engagieren und zu kämpfen. Auch mit Blick auf die angebotenen Alternativen.

Das müssen Sie erklären.

Als ich 2017 ins Amt kam, hatte ich den Eindruck, dass wir in Deutschland zu sorglos auf unsere Lage schauen. Dass wir mit zu viel Selbstzufriedenheit darauf vertrauen, dass uns polarisierende Entwicklungen, wie sie in den USA, aber auch in mehreren unserer Nachbarländer bereits erkennbar waren, nicht erreichen. Dass uns die wachsende Faszination des Autoritären verschont. Ich habe das immer für eine Illusion gehalten. Wir leben nicht auf einer Insel, wie wir gerade schmerzhaft erleben müssen. Alles ist mit allem verbunden. Das zeigt uns die Coronakrise. Für unsere Demokratie bedeutet das: Unsere Antwort auf diese Krise wird Teil der weltweiten Auseinandersetzung um das beste politische System sein. Bieten autoritärer Durchgriff oder Rückzug ins Nationale eine überzeugendere Lösung? Ich wünsche mir, dass wir uns auch in dieser Krise auf das stützen, was uns als offene Gesellschaft, als Demokratie so stark macht: Transparenz, Ehrlichkeit, Vernunft, verantwortliches Verhalten. Das gilt für jede Bürgerin und jeden Bürger genauso wie für die Spitze des Staates. Wenn wir das beherzigen, dann können wir das Virus besiegen, ohne dass es unsere Gesellschaft im Innersten vergiftet.

Wo sehen Sie die Gründe für die deutsche Selbstzufriedenheit?

75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist bei uns in Deutschland eine Gewöhnung eingetreten: Viele glauben, dass politische Stabilität zur DNA unseres Landes gehört. Aber das ist nicht so. Nirgends. Wie schnell sich Dinge in eine andere Richtung entwickeln können, sehen wir zur Zeit. Und trotzdem kennen wir es auch aus der Geschichte: Wenn sich ein politischer Zustand lange hält, halten wir ihn oft, aber zu Unrecht, für auf ewig garantiert. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sie wird meistens in Kämpfen gegen autoritäre Mächte errungen. Jetzt stehen Demokratie und Zusammenhalt vor einer neuen Bewährungsprobe. Das verlangt kein Heldentum von jedem Einzelnen, aber Gleichgültigkeit und Dauerempörung ist eben auch keine Haltung, die Demokratie bewahrt. Was es braucht, sind Vorbilder für Bürgersinn, Engagement und Solidarität.

Wer sollen diese Vorbilder sein?

Menschen, die bereit sind, Verantwortung für andere zu tragen. Menschen, die gerade in kritischen Situationen an mehr denken als an ihren persönlichen Vorteil – ganz gleich auf welcher Ebene. Denken Sie an die Hunderttausende Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte und besonders an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie arbeiten in diesen Tagen bis an ihre Grenzen und darüber hinaus. Das sind Menschen, die glaubhaft dafür stehen, dass sie die Zukunft des Landes im Auge haben. Sie sind Vorbilder für unser Land.

Es reicht also nicht aus, auf unser Rechtssystem und das Grundgesetz zu vertrauen?

Wir haben zweifellos eine starke Verfassung. Das Grundgesetz ist die Antwort auf Diktatur und völkische Ideologie, auf Rassenwahn, Ausgrenzung und Entwertung des Individuums. Und die Antwort ist nicht nur Demokratie. Die Demokratie des Grundgesetzes ruht auf individueller Freiheit, Grundrechten, Rechtsstaatlichkeit, Offenheit der Gesellschaft, Schutz von Minderheiten, Sozialstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Föderalismus. Aber die Demokratie lebt nicht schon deshalb, weil das Grundgesetz sie vorsieht. Die Demokratie lebt, wenn sich die Menschen zu ihr bekennen, sich für sie und vor allem in ihr engagieren. Sie lebt davon, dass Menschen Verantwortung übernehmen – auf allen Ebenen, gerade auch auf der lokalen Ebene. Hier denke ich an die vielen, meistens ehrenamtlich tätigen Gemeinde- und Stadträte und Bürgermeister. Sie sind das Fundament, auf dem das Gebäude der Demokratie steht.

Ein weiteres Thema, das uns in den vergangenen Wochen sehr beschäftigt hat, ist das politische Drama in Thüringen. Glauben Sie, das hat die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland vertieft?

Die Frage kann ich nicht allein mit Blick auf die Schwierigkeiten der Regierungsbildung in Thüringen beantworten. Sie reicht tiefer. Die Jahre vor 1990 haben den Osten und den Westen unterschiedlich geprägt. Im Westen fehlt manchmal das Gefühl dafür, dass die Unterschiede nicht nur vor, sondern auch nach dem Mauerfall vertieft wurden: Viele Menschen im Osten mussten in den 1990er Jahren Brüche vor allem in ihrer beruflichen Biografie erleben. Die Arbeitswelt veränderte sich radikal. Hinzu kam häufig der Verlust des sozialen Umfelds. Das prägt die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland bis heute.

Lässt sich dieser Bruch kitten?

Ja, davon bin ich überzeugt. Aber 30 Jahre sind noch keine allzu lange Zeit, um die Unterschiede in eine gemeinsame Geschichte zu integrieren und Spaltungen zu überwinden.

Aber wie konkret kann das gelingen?

Viele Menschen nehmen die deutsche Geschichte nach 1990 noch nicht als gemeinsame wahr, sondern als zwei parallele historische Entwicklungen: eine im Westen und eine im Osten. Es ist ganz sicher so, dass bis heute die Geschichten des Ostens nicht in demselben Maße Teil der gemeinsamen Geschichtserzählung geworden sind wie die des Westens unserer Republik. Deshalb habe ich vor einiger Zeit Veranstaltungen unter dem Titel „Geteilte Geschichten“ begonnen, in der Doppelsinnigkeit der Worte – weil die Geschichten in West und Ost eben nicht dieselben sind, aber eine gemeinsame Geschichte werden sollen, indem wir sie teilen. Das kann der Bundespräsident vormachen, es sollte aber an ganz vielen Orten in dieser Gesellschaft stattfinden.

Viele Westdeutsche haben allerdings den Eindruck, dass zwar permanent über die Befindlichkeiten von Ostdeutschen geredet wird, aber zu wenig über die Probleme in den alten Bundesländern.

Deshalb ist es wichtig, auch dort über wesentliche Einschnitte in die wirtschaftliche Entwicklung nicht einfach hinwegzugehen. Für mich war das jedenfalls der entscheidende Grund, beim Abschied der Steinkohleförderung vor gut einem Jahr dabei zu sein. Ich wollte den Bergleuten von der letzten Schicht Danke sagen für das, was sie für den Wiederaufbau unseres Landes geleistet haben. Aber nicht nur das; es ging mir auch darum, Mut zu machen und den Menschen zu versichern: Das Ende der Kohleförderung ist nicht das Ende der Geschichte, sondern es ist der Anfang von etwas Neuem. Und es ist die gemeinsame Verantwortung der Gesellschaft, dass aus diesem Anfang eine Zukunft erwächst, in der die Menschen sich von ihrer Arbeit ernähren können und in einer Heimatregion wohnen, in der sie gerne leben. Dieselbe Aufgabe steht uns auch in anderen Regionen bevor, wo wirtschaftliche Modernisierung und Transformation die gewachsenen Strukturen einschneidend verändern werden.

Nicht nur die Unterschiede zwischen Ost und West, auch die zwischen Stadt und Land treiben viele Menschen um.

Und wer aus der Stadt überheblich auf das Land schaut, der verkennt zwei Dinge. Erstens: Immer noch lebt die Mehrheit der Menschen in Deutschland im ländlichen Raum. Zweitens passt eine Vernachlässigung des ländlichen Raums nicht zum Versprechen des Grundgesetzes auf gleichwertige Lebensverhältnisse.

Als Bundespräsident sind Sie in vielen Dörfern unterwegs, unternehmen Reisen unter dem Titel „Land in Sicht“. Welche Erlebnisse beeindrucken Sie dabei besonders?

Ob in der Südwestpfalz, der Lausitz, in Vorpommern, in der Uckermark, in Teilen des Bayerischen Waldes oder in Nord Thüringen: vielerorts erleben die Menschen Ähnliches: Das Internet ist langsam, der Schulweg für die Kinder wird immer länger, der Weg zum Facharzt ebenfalls, der Kindergarten und die Kneipe wurden dicht gemacht, und am Ende wird die Tankstelle als letzter Treffpunkt im Ort auch noch geschlossen. Das ist bitter für die Menschen, die nicht in die Stadt ziehen können oder wollen.

Klagen allein hilft ja nicht.

Wir unterschätzen, glaube ich, wie viele Menschen dagegen ankämpfen, alleingelassen zu werden und sich selbst überlassen zu sein. Ja, es gibt die Veränderungen, und der Druck vor Ort verteilt sich auf immer weniger Schultern. Aber es gibt eben auch Menschen, die bereit sind, diese Verantwortung zu schultern. Ich habe auf meinen Reisen viele ermutigende Beispiele gesehen.

Herr Bundespräsident, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Interview mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue