Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Verwundbare Satelliten Angst vor dem Kollaps im Orbit

Satelliten sind die Taktgeber des modernen Lebens: Ohne sie würde die westliche Zivilisation kaum noch funktionieren. Doch die Infrastruktur im All ist äußerst verwundbar. Deutsche Militärs fordern eine nationale Schutzstrategie - allerdings bezweifeln Experten, dass die Bundeswehr dazu in der Lage ist.

Geknallt hat es nicht, die Explosion fand im luftleeren Raum statt. Dennoch war der Westen anschließend so verstört wie jemand, der mit einem lauten Knall aus dem Tiefschlaf gerissen wird. Als China im Januar 2007 einen veralteten Wettersatelliten mit einer Rakete abschoss, herrschte erst Fassungslosigkeit, dann Empörung. Seit 1985 war kein Satellit mehr abgeschossen worden - damals hatte ein amerikanischer F-15-Kampfjet den Forschungssatelliten "Solwind P78-1" mit einer speziellen Rakete vernichtet.

Der Überraschungscoup Pekings hatte nicht nur politische Verwerfungen und einen weiteren Satelliten-Abschuss durch die Amerikaner zur Folge - er machte auch auf brutale Weise deutlich, wie verwundbar das Satellitennetz ist, von dem inzwischen nicht weniger als das Funktionieren der Zivilisation in den Industriestaaten abhängt.

Satelliten sind das Herz der modernen Gesellschaft

Ohne die Spitzentechnologie aus der Weltraumforschung wäre vieles nicht möglich. "Wir reden längst nicht mehr nur über die früher häufig genannte Teflon-Pfanne", sagt Harald Borst, Leiter des Weltraumlagezentrums der Bundeswehr in Uedem. Ironischerweise stammt Teflon, das lange als einzig wirklich nützliches Produkt der Raumfahrt genannt wurde, gar nicht aus der Raumfahrt. Inzwischen aber sind nicht nur die Navigationsgeräte in Millionen Autos auf Satelliten angewiesen. Auch die globale Kommunikation, Wetterberichte, Krisenhilfe und -überwachung, wissenschaftliche Forschung, das Militär und die Taktung der Börsen würden ohne die Orbiter kaum mehr funktionieren.

Neben Wissenschaftlern und Friedensforschern fordern inzwischen auch Militärs Schutzmaßnahmen - und das nicht nur für militärische Satelliten. "Satellitensysteme sind das Herz der modernen Gesellschaft", sagte Brigadegeneral Richard Schelleis kürzlich auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin. "Deutschlands nationale Sicherheit wird nur durch die Nutzung des Weltraums garantiert." Deshalb brauche man einen "gesamtstaatlichen Ansatz".

Fünf Hauptgefahren bedrohen die Technik im All:

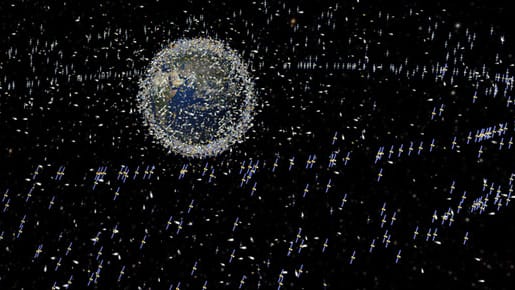

- Die schnell wachsende Zahl von Satelliten und Trümmerteilen insbesondere im erdnahen Orbit,

- Weltraumwetter, wie etwa die zuweilen heftigen Teilchenwinde der Sonne,

- Anti-Satelliten-Waffen, die sowohl auf der Erde als auch im Orbit selbst stationiert werden können,

- die Manipulation und Fremdsteuerung von Satelliten,

- Angriffe auf die Infrastruktur am Boden.

Wie gefährlich inzwischen die Überfüllung des Orbits ist, wurde erst im Februar auf spektakuläre Art deutlich, als der ausrangierte russische "Kosmos-2251" mit einem Iridium-Kommunikationssatelliten kollidierte. Anschließend war der Orbit - in dem ohnehin schon weit mehr als 6000 Tonnen Müll treiben - um 600 Trümmerteile reicher.

Das Alptraumszenario ist eine galoppierende Vermehrung des Schrotts: Je mehr Trümmerteile es gibt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es bald den nächsten Satelliten erwischt - was die Menge des Schrotts erneut steigern würde. Am Ende dieser Spirale wäre der Orbit schlicht nicht mehr benutzbar. Schon heute müssen Satelliten immer wieder größeren Schrottteilen ausweichen und werden von kleineren getroffen. Selbst die Internationale Raumstation musste schon aus Angst vor einem Treffer evakuiert werden. Angesichts der enormen Geschwindigkeiten im Orbit setzen selbst winzige Teile beim Aufprall ungeheure Energien frei.

Deutschland muss sich seiner Fähigkeiten bewusst werden

Zudem müssen Satelliten nicht mit Raketen abgeschossen werden, so wie es die Chinesen und die Amerikaner inzwischen demonstriert haben. Sie können auch auf weniger martialische Art relativ leicht ausgeschaltet werden. Das Navigationssystem GPS etwa kann schon durch den Einsatz einfacher Störsender, sogenannter Jammer, lokal blockiert werden. "Das ist selbst für Laien machbar", sagt Borst. Das schwache GPS-Signal könne von stärkeren Sendern auf der gleichen Frequenz überlagert werden, was auch den Einsatz satellitengesteuerter Präzisionswaffen erschweren oder gar unmöglich machen könnte.

Auch andere Satelliten-Sendungen können auf diese Weise unterbunden werden. Das Iranische Mullah-Regime hat das bereits mehrfach vorgeführt, indem es unliebsame Übertragungen westlicher TV-Satelliten unterbunden hat. Anschließend waren nicht nur in Iran, sondern im gesamten Sendegebiet der betroffenen Orbiter die entsprechenden Sendungen nicht mehr empfangbar.

"Wir müssen im eigenen Interesse ein Weltraum-Lagebewusstsein entwickeln", sagte Bundeswehrgeneral Schelleis im Gespräch mit Spiegel Online. "Es gibt in der gesamten westlichen Welt ein vitales Interesse an einer funktionierenden Satelliten-Infrastruktur." Deutschland müsse sich, was die Satellitentechnologie betreffe, keineswegs vor anderen Staaten verstecken - nicht einmal vor den USA. "Wir sollten uns unserer Fähigkeiten bewusst werden", sagte Schelleis.

Wissenschaftlich ist Deutschland führend in Europa

Als Erfolgsgeschichte gilt etwa das System "SAR-Lupe", das aus fünf identischen Kleinsatelliten besteht. Mit ihren Radarwellen durchdringen sie nicht nur Wolken, sondern können ihr Ziel auch aus mehreren Positionen zugleich ins Visier nehmen, was eine enorm hohe Auflösung ergibt. Auch auf anderen Gebieten stehen die Deutschen an der Weltspitze - etwa bei der Beobachtung von Weltraumschrott. So gilt das an der TU Braunschweig entwickelte Simulationsmodell "Master 2005" als eines der besten der Welt.

Die deutsche Raumfahrtindustrie ist auf einem Wachstumskurs, der angesichts der Wirtschaftskrise erstaunlich ist. 2009 machte die Branche einen geschätzten Umsatz von zwei Milliarden Euro, was nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) einem Plus von 14 Prozent gegenüber 2008 entspricht. Fast ebenso rasant stieg die Beschäftigtenzahl: 6200 Menschen arbeiteten demnach 2009 in der Raumfahrtindustrie, fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen rund 5600 Mitarbeiter an Forschungsinstituten. "Wissenschaftlich ist Deutschland führend in Europa, insbesondere in der Erdbeobachtung", sagte Evert Dudok, Chef der EADS-Raumfahrttochter Astrium, auf der ILA.

"Wenn es gelingt, diese unterschiedlichen Arten von Expertise zu bündeln, erkennen auch die USA den Wert der Kooperation mit uns", sagt Weltraumlagezentrum-Chef Borst. Bündelung bedeutet in diesem Fall auch, dass Streitkräfte und zivile Unternehmen eng zusammenarbeiten. So brachte Ende Mai eine Ariane-5-Rakete der Europäischen Weltraumbehörde Esa den zweiten Kommunikationssatelliten der Bundeswehr, "ComsatBW-2", ins All. Das erste Exemplar ist seit Oktober 2009 im Orbit. Die 2,5 Tonnen schweren Geräte werden vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen gesteuert. Sie sollen der Bundeswehr und der Regierung abhörsichere Gespräche und Datentransfer garantieren. Auch der vor allem als Forschungssatellit bekannte "TerraSAR-X" des DLR versorgt die Bundeswehr mit Daten.

"Büroklammern statt Kanonenkugeln"

Unabhängige Fachleute bezweifeln allerdings massiv, ob die westlichen Regierungen und damit auch die Bundeswehr in der Lage sind, selbst die notwendigsten Satellitensysteme zu schützen. "Die Bundeswehr ist für den Friedensbetrieb optimiert", spottet ein Experte aus der Rüstungsindustrie. "Die Hacker-Resistenz ihrer Systeme ist gleich Null." Im Kriegsfall bekäme man vermutlich "Büroklammern statt Kanonenkugeln geliefert".

Bundeswehrangehörige räumen durchaus ein, dass die Organisation der Materialbeschaffung es schwer macht, technologisch auf der Höhe der Zeit zu bleiben. "Unsere Beschaffung benötigt mehr Tempo und mehr Effizienz", sagt Luftwaffengeneral Schelleis. Dafür müsse man hin und wieder auch die vielzitierte "80/20"-Lösung anstreben: 80 Prozent der Fähigkeiten, die auf dem Technik-Wunschzettel stehen, für 20 Prozent der Kosten. "Oft sind es die letzten 20 Prozent der Fähigkeiten, die die Kosten enorm in die Höhe treiben", sagt Schelleis. Von der "Goldrand-Lösung" müsse man sich auch mal verabschieden können - "sonst rennen wir dem Stand der Technik immer hinterher".

Im zivilen Bereich sieht man die militärischen Aktivitäten im All dagegen äußerst kritisch - selbst wenn es um den Schutz der Systeme geht. Denkbar seien etwa völkerrechtliche Probleme. Am besten sei es, das Militär komplett aus dem Orbit herauszuhalten - "sonst wird er bald überhaupt nicht mehr nutzbar sein", meint ein Mitarbeiter einer privaten Raumfahrtfirma.

Es gibt klaffende juristische Lücken

Der Hamburger Friedensforscher Götz Neuneck sieht das ähnlich. Er fordert einen internationalen Vertrag, der den Zugang zum All reguliert und jeglichen Angriff auf Satelliten ächtet. Zwar ist seit 1967 der "Outer Space Treaty" der Vereinten Nationen in Kraft, doch er verbietet lediglich die Stationierung von Massenvernichtungswaffen im All. Alles andere ist demnach erlaubt. Das sei eine klaffende juristische Lücke, sagte Neuneck zu Spiegel Online. "Sie ließe sich durch ein Zusatzprotokoll zum Weltraumvertrag schließen."

In einer völkerrechtlich verbindlichen Ächtung der Weltraum-Kriegführung sieht Neuneck das einzige probate Mittel, die wertvolle Satelliten-Infrastruktur zu schützen. Denn technische Maßnahmen, Satelliten gegen gezielte Angriffe zu schützen, seien entweder nicht vorhanden oder viel zu teuer. Allerdings sei es kein gutes Zeichen, dass es einen solchen Vertrag trotz mehrerer Satelliten-Abschüsse und einer großen Kollision noch nicht gebe. "Vielleicht", sagt Neuneck, "ist es schon zu spät."

Forscher der TU Braunschweig berechneten anschließend, dass rund 100 Trümmerteile von den Ausmaßen einer Apfelsine, 3700 kirsch- bis pfirsichgroße Brocken und etwa 150.000 Splitter im Millimeterbereich zusätzlich um die Erde kreisten - und das ausgerechnet in einer Höhe von 700 bis 900 Kilometern, wo zahlreiche Erdbeobachtungssatelliten unterwegs sind.