Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Alexander Kluge zum 8. Mai "Der Krieg ist bitterer und grausamer geworden"

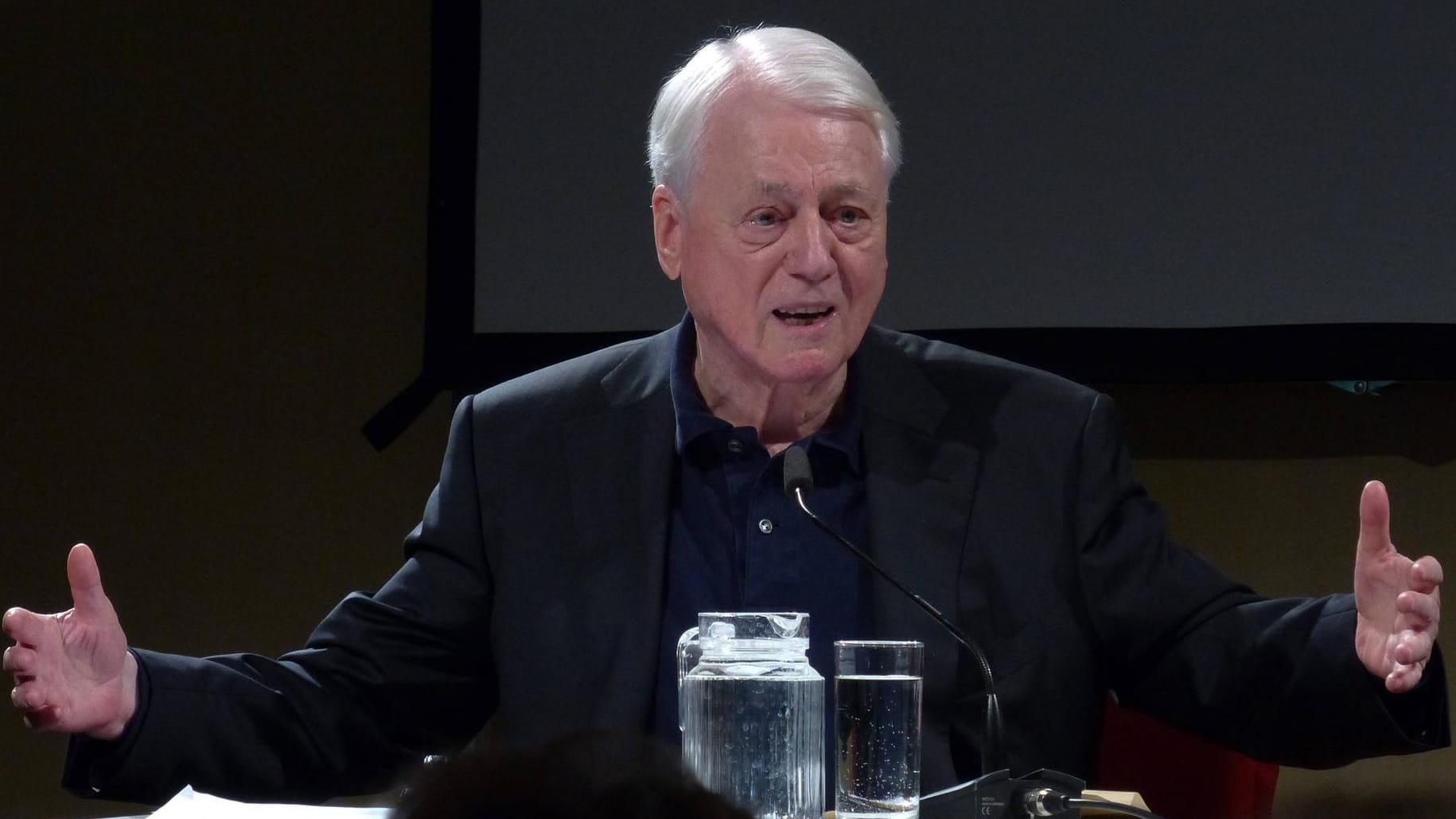

Er ist Filmemacher, Autor und Überlebender des schweren Bombenangriffs auf Halberstadt am 8. April 1945. Alexander Kluge erzählt im Interview mit t-online.de, wie er die "Stunde Null" erlebte und warum sie ihn an die Corona-Krise erinnert.

Dieser Tage bekommt die Welt schnell etwas Fundamentales. Ein Virus hält die Menschheit in Atem, rund um den Globus ringen Millionen Covid-19-Infizierte nach Luft. Zugleich ist der 8. Mai in diesem Jahr ein Tag, an dem wir dem 75. Jubiläum des Kriegsendes gedenken: eines historischen Befreiungsdatums vom Faschismus.

Über Fundamentales nachdenken, das tut Alexander Kluge seit Jahrzehnten. Der Filmemacher und Autor gilt als einer der wichtigsten Intellektuellen des Landes. Zum Zeitpunkt der "Stunde Null", dem Moment als Europa vom Nationalsozialismus befreit wurde, war Kluge 13 Jahre alt. In seinem Heimatort Halberstadt in Sachsen-Anhalt erlebte er am 8. April 1945 hautnah einen Bombeneinschlag – und überlebte nur knapp.

Wie er sich daran erinnert und welche Parallelen er zwischen 1945 und 2020 erkennt, erklärt er im Interview mit t-online.de.

t-online.de: Sie sind 1932 geboren und waren 13 Jahre alt, als in Deutschland der Krieg zu Ende ging. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Alexander Kluge: Es war ein Frühling in etwa so wie der Frühling in diesem Jahr. Der Himmel war damals wie heute strahlend blau – diese frühlingshafte Schönheit wurde nur gestört von den gefährlichen Bombengeschwadern mit ihren Kondensstreifen. Die haben auch noch zum Ende des Krieges ihre Bomben abgelassen. Eine Art Resteverwertung, denn das Kriegsmaterial war ja vom amerikanischen oder britischen Steuerzahler bereits bezahlt, also prasselten auch im Frühling 1945 noch unzählige Bomben auf uns nieder.

Sie haben am 8. April 1945 die mit über 500 Tonnen Bombenfracht gewaltigen Luftangriffe auf die Innenstadt von Halberstadt hautnah miterlebt. Nur wenige Meter von Ihnen entfernt detonierte eine Sprengbombe. Ist das wahr?

Das ist wahr, dieser Bombeneinschlag war real und wir hatten Glück – nur zehn Meter von uns schlug eine Sprengbombe ein. Hätte der Wind nur ein wenig anders geweht, dann wären mein Vater, meine Schwester und ich gestorben. Das gibt schon zu denken. Als Kind glaubt man noch, dass es Schutzengel gibt oder dass es die Welt gewissermaßen gut mit einem meint. Diese Illusion wird durch Bombenangriffe relativ stark zerstört. Und das geschieht heute in Syrien genauso, nur schlimmer. Denn wir hatten damals Backsteinhäuser, und konnte diese Steine später nehmen und neu verbauen. Das können sie mit den Betonwüsten in Aleppo nicht. Doch auch andere Formen der Kriegsführung sind unmenschlicher geworden.

Was genau meinen Sie? Ist Krieg nicht per se immer unmenschlich?

Natürlich ist er das – es liegt in der Natur des Krieges unmenschlich zu sein, denn Menschen fallen ihm zum Opfer. Aber wenn heute ein iranischer General auf irakischem Boden von einer Bombe oder einer Drohne angegriffen wird, dann hatte er nie die Chance, die weiße Fahne zu schwenken. Diese Situation ist auch in ganz Syrien aktuell Realität: Sich ergeben, ist schlicht nicht möglich. Der Krieg ist bitterer und grausamer geworden.

Kommen wir zurück zum 8. Mai 1945. War dies für Sie der lang ersehnte Tag der Befreiung von der so bitteren Zeit, die Sie als Heranwachsender im Krieg erlebten? Sie hatten ja praktisch keine anderen Erinnerungen, als NS-Regime, Hitler und Krieg.

Zunächst einmal war der 8. Mai in westdeutschen Städten und auch in Mitteldeutschland ein Radioereignis. Wir haben diesen Tag nicht als Kapitulation erlebt, denn die Alliierten waren bereits vorher da und haben die Städte besetzt. Am 8. Mai kam dann über den Rundfunk die Nachricht: 'Es ist zu Ende.' Aber der Eindruck von Adolf Hitlers Tod am 30. April, von dem wir ebenfalls über das Radio erfuhren, war schon längst allgegenwärtig. Der 8. Mai war nur die Ratifizierung davon. Dieses Datum hat uns nicht besonders aufgeregt oder berührt. Wirklich berührt hat uns vielmehr die unmittelbare Kapitulation der Stadt und das lag schon mehrere Wochen zurück, denn bis zur Elbe hin war Deutschland schon vollständig besetzt.

Die Amerikaner zogen Ende April in ihre Heimatstadt Halberstadt ein. An was erinnern Sie sich? Wie nahmen Sie diesen Moment wahr?

Der Moment, als die Amerikaner kamen, ist eine prägende Erinnerung. Das waren zutiefst sympathische Leute, das waren keine bösen Bomber. Die verteilten Schokolade, brachten Großzügigkeit und Frieden. Dass man mit weißen Fahnen Frieden kaufen kann, das hat mir als Junge schon sehr imponiert.

Plötzlich waren Sie als 13-Jähriger frei. Frei zwischen zwei historischen Epochen, einer schlagartig beendeten Diktatur und einer Zeit der Ungewissheit.

Es war ein ganz gewaltiges Freiheitsgefühl. Nicht in dem Sinne, dass wir uns politisch frei fühlten, denn das war uns Kindern egal. Aber wir konnten nicht mehr herangezogen werden zu irgendwelchen Handlangerdiensten oder Hilfsarbeiten. Bis in den April hinein mussten wir immerzu Altmetall und Eisen sammeln, denn es wurde weiterhin gerüstet und wir Jungs wurden gezwungen, kriegswichtiges Material zu Sammelstellen zu transportieren. Auch die Schule war ausgesetzt, seit Wochen schon gab es keinen Unterricht mehr. Wir waren noch nicht in einer neuen Herrschaft, und auch nicht mehr in einer alten – für uns Kinder war das ein abenteuerliches, freiheitliches Gefühl. Endlich waren wir frei, neue Dinge aufzubauen.

Was waren das für Dinge?

Um uns herum waren im Wesentlichen alle Häuser abgebrannt und zerstört. Wir mussten aufs Land, um neue Sachen zu besorgen, Lebensmittel und Einrichtungsgegenstände. Wir haben uns zunächst einmal im Keller eingerichtet – ich hatte zum Beispiel mit einem Freund zusammen 80 Sätze Weihnachtsbaumschmuck geklaut. Die hatten wir in unseren Raubkellern verstaut. Alles was oben in den Häusern verbrannt war, konnten wir nun unten in den Kellern wieder neu einrichten. Das war für uns Jungs ein Zufluchtsort, dort haben wir uns unsere kleinen eigenen Reiche errichtet. Wir waren sehr beschäftigte Leute. (lacht)

Was sagten Ihre Eltern dazu, dass Sie mit gestohlenen Sachen nach Hause kamen? Die hatten für solcherlei Raubzüge sicherlich nicht die Zeit, oder?

Wenn wir Raubgut nach Hause brachten, ernteten wir anerkennende Blicke. Das war eine Umkehrung der Verhältnisse! Wofür wir früher verhauen wurden, wurden wir nun gefeiert.

Als die Alliierten in Ihre Heimatstadt einzogen: Was für ein Bild haben Sie davon vor Augen?

Sie kamen hochmotorisiert in die Stadt eingerückt, weniger Panzer als Jeeps. Ganz wunderbare Fahrzeuge waren das. Und auch die Leute waren freundlich. Die haben das Proviant abgestellt und verteilt. Wir Kinder sind dann in ein Kaufhaus gestürmt und haben dort regelrechte Schätze geraubt. Vorne am Eingang standen zwar Wachen, aber die haben uns machen lassen. Diese Besatzungsmacht war großzügig.

Blieben die Amerikaner?

Die Amerikaner waren zuerst da. Im Mai wurden sie von den Engländern abgelöst und im August kamen die Russen.

Welche nennenswerten Unterschiede stellten sich zwischen diesen Nationen dar? Die Besatzungsmächte kamen doch bestimmt mit sehr unterschiedlichen Maßstäben und Ansätzen in die Stadt.

Das können Sie laut sagen! (lacht) Die Amerikaner waren generös, beriefen Leute in Ämter, leisteten Aufbauarbeit, verteilten Lebensmittel. Das hatte etwas von Highlife. Allein diese neue Musik, die nun über den Hörfunk lief, war berauschend. Von Antiamerikanismus konnte keine Rede sein, im Gegenteil: Die Kultur hat uns gefallen, der Pop hat uns beschwingt. Die Engländer hingegen waren karg, das waren geizige Soldaten. Aber die waren auch nicht so lange bei uns. Die Russen brachten dann eine ganz neue Welt, die kamen mit Pferden und Panjewagen. Die okkupierten nicht die schönsten Villen der Stadt, wie es die Amerikaner getan hatten. Sie besetzten einen Häuserblock, strichen diesen rot an und machten ihn zur Kaserne. Das war ein strengeres und östlicheres Regime und hatte nichts mehr von dieser westlichen Highlife-Atmosphäre. Die Unterschiede waren extrem!

Sie sind später nach Berlin gezogen, zu Ihrer Mutter.

Richtig, ungefähr ein Jahr später bin ich nach Berlin verfrachtet worden und bekam dort alle vier Besatzungsmächte vor Augen geführt. Dort haben sich alle enorm angestrengt. Ich hatte regelrecht das Gefühl: Die Besatzer versuchten, uns Deutschen zu gefallen.

Wo genau waren Sie in Berlin beheimatet?

Ich war in Charlottenburg zuhause, im britischen Sektor. Meine Großmutter war im amerikanischen Sektor. Da man zu diesem Zeitpunkt noch überall herumfahren konnte, war es eine enorm aufregende Zeit. Für die guten Filme bin ich immer in den russischen Sektor gefahren, denn dort war das Filmmuseum und das hat mich schon damals ungemein fasziniert.

Das können wir uns gut vorstellen. Wie würden Sie die Zeit von damals denn aus filmischer Sicht beschreiben?

Das ganze Jahr 1945 war wie ein Film, alles war in Bewegung. Es war eine ganz schnelle, sich ständig in ihrer Gestalt und Daseinsform verändernde Welt. Ein spannender, temporeicher Mix unterschiedlicher Genres.

In Berlin eröffnete sich Ihnen eine Weltstadt. Eröffnete sich Ihnen auch eine neue Welt?

Das kann man so sagen. Trotz der verheerenden Verwüstung war Berlin eine richtige Metropole. Alle vier Besatzungsmächte gaben sich die Mühe, das Beste, was sie hatten, nach Berlin zu verfrachten. Es gab französisches Theater, es gab englische Bibliotheken, amerikanische Clubs und russische Küche. Der Ehrgeiz unter den Nationen, sich in Berlin gegenseitig zu übertreffen, war belebend für diese Stadt.

Alexander Kluge (*1932) wurde in den Sechzigern durch seine Leistungen für den Neuen Deutschen Film und den Autorenfilm in Deutschland bekannt. Werke wie "Abschied von gestern" oder später die Zusammenarbeit mit Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder, Edgar Reitz und anderen berühmten Namen für den Episodenfilm "Deutschland im Herbst" brachten ihm größere Bekanntheit ein. Dabei war der promovierte Jurist Kluge ein Quereinsteiger im Filmgeschäft. Ende der Fünfziger verhalf ihm Theodor W. Adorno zu einem Filmpraktikum bei Regisseur Fritz Lang.

Wenn Sie die bedingungslose Kapitulation, die Befreiung vom Nationalsozialismus, den Moment, der in der Geschichtsschreibung auch als "Stunde Null" bezeichnet wird, von heute aus Revue passieren lassen: Wie würden Sie ihn mit all seinen Folgen beschreiben?

Das war ein neuer Messwert, ein neuer Anfang. Die Menschen waren bereit, einen Neustart zu wagen. Die 'Stunde Null' hat viele Ähnlichkeiten zur Corona-Krise: Die Menschen zeigen auch jetzt plötzlich, dass sie zur Solidarität fähig sind. Sie helfen sich gegenseitig und daraus erwächst ein neues Bewusstsein. Das Geld ist nicht mehr das wichtigste, auch nicht die Pflichterfüllung oder das persönliche Karriereziel – all das rückt unter dem Eindruck eines historischen Moments in den Hintergrund.

In der Krise erwächst große Solidarität. Das ist eine Parallele zwischen der gegenwärtigen Ausnahmesituation und dem Kriegsende 1945?

Die Ähnlichkeiten im praktischen Verhalten der Menschen sind auffällig. Die Menschen im Jahr 1945 hatten natürlich eine völlig andere Ausgangslage. Das waren zum Großteil geschlagene Leute, die hatten bittere Erfahrungen hinter sich. Doch mit dem Ende des Schreckens öffneten die Menschen sich zueinander. Kinder halfen den Alten, brachten ihnen Essen – jetzt sind es die jüngeren Menschen, die Abstand halten und auf diese Art den Alten helfen.

Das sind interessante Gedanken. Was wird Ihnen noch ins Gedächtnis gerufen, wenn sie ob der aktuellen Pandemie-Lage zurückdenken an die Zeit von vor 75 Jahren?

1945 hat sich für uns eine neue Welt eröffnet, sichtbar durch die fremden Truppen, die bei uns einrückten. So zerschlagen die Welt ist, denkt man doch genau in jenen Momenten daran, dass sie rund ist, dass alles miteinander zusammenhängt.

Abstrakte Formulierungen: Was macht das mit den Menschen ganz konkret?

Damals gab es Menschen, die den Entschluss fassten, in die Welt zu reisen. Die Menschen fingen an, Pläne zu schmieden. Die Isolierung des eigenen Landes wurde abgestreift, diese Eingeschlossenheit wurde nicht mehr empfunden, der begrenzte Horizont gesprengt. Ich fühlte mich plötzlich geradezu als Weltkind. Natürlich will ich nichts verklären: Es gab Zerstörung, Menschen hungerten. Aber insgesamt kam es zu einer Öffnung und das habe ich auch jetzt wiederentdecken können. Wenn man in der eigenen Wohnung eingesperrt ist, entwickelt man neue Formen von Nähe, via Skype oder mit dem Telefon. Auch jetzt machen die Menschen Pläne und entdecken die Welt völlig neu. Sie erkennen, wie fragil eine Welt der globalen Zusammenhänge ist und wie schnell sie ins Wanken geraten kann.

Was sehen Sie in der momentanen Weltlage kritisch?

Wir betrachten das Virus viel zu sehr aus nationaler Sicht, aus dem Blickwinkel unseres eigenen Landes. Es fehlt uns die Fantasie, dass dieses Virus überall auf der Welt wütet. Viele andere Länder dieser Erde haben mit dem Virus viel größere Not, als wir – das sollte uns zu denken geben. Solidarität unter Menschen sollte auch für nationale Regierungen Vorbild sein. Das war 1945 anders.

Embed

Damals wurde in Deutschland Aufbauarbeit geleistet, unterstützt von den Siegermächten. Meinen Sie das?

Wir öffneten 1945 unsere Herzen der Welt. Als dann mit dem Marshallplan tatsächlich Hilfe in greifbaren Paketen bei uns eintraf, nahmen wir die Unterstützung voller Dankbarkeit an.

Wird man, wenn man Erlebnisse, wie Sie sie mitgemacht haben, von den Bombardements in Halberstadt bis hin zu den Paketen der Amerikaner, ganz automatisch zum Pazifisten?

Ja, das wird man. Aber man lernt auch, dass der Krieg eine ernste Sache ist. Wenn man sich um Krieg nicht kümmert und ihn nicht versteht, dann kommt er über uns. Wir müssen immer und überall gegen den Krieg eintreten. Und das nicht erst, wenn die Bombergeschwader am Himmel auftauchen. Kriege müssen schon viel früher verhindert werden.

Wie kann das gelingen?

Sehen Sie: Ich habe mal eine Filmszene gedreht, da sitzt eine Mutter – sie war von Beruf Lehrerin – mit ihren zwei Kindern im Luftschutzkeller und überlegt, ob ihr ein Gebet Hilfe verspricht. Sie fühlt sich ohnmächtig. Dann kommt ihr der Gedanke: Im Jahr 1929 hätte sie mit 40.000 anderen Lehrern Adolf Hitler verhindern können. Sie hätten ihre Meinung lautstark in die Öffentlichkeit tragen müssen, dann wäre ein Ruck durch die Republik gegangen und dann säße sie nun nicht im Keller, hilflos ausgeliefert. Sich gegen einen drohenden Krieg einzusetzen, ist also zeitlich immer anders gelagert, als der Moment, wenn eine Stadt verbrennt – denn dann ist bereits jede Hilfe verloren.

Was ist denn entscheidend, um einen Krieg zu verhindern. Welche Lehren haben Sie aus der Geschichte gezogen?

Wir leben in Minenfeldern. 1933 waren das die Minenfelder des Ersten Weltkriegs, der Hass gegen Versailles, die Vorstellung, die Franzosen seien ein Feind. Das waren komplizierte Minengelände und solche gibt es auch heute. Es gilt, diese Stück für Stück zu entschärfen.

Welche heutigen Minenfelder meinen Sie und wie lassen sie sich entschärfen?

In den neuen Bundesländern bestehen Enttäuschungen. Es wurde von Ostdeutschen als Demütigung empfunden, dass ihnen die Industriestruktur, die bis 1989 bestand, von der Treuhand nach der Wende entrissen wurde. Ich kann dazu als Zeuge sagen: Teilweise ist die Industrie übertrieben und unbegründet abgeräumt worden. Auch solche Erfahrungen sind Minen. Diese wirken sich irgendwann aus – über Vorurteile, Irrtümer und falsche Einstellungen. Manchmal kommt es jedoch zu ganz handfesten Auswirkungen. Deshalb ist es so wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Minen zu entschärfen.

In Deutschland gärt noch immer ein Ost-West-Konflikt unter der Oberfläche?

Ja, und das obwohl wir in diesem Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung feiern. Aber die Probleme von damals sind heute nicht aus der Welt. Offene Wunden und Konflikte müssen immer mit Vorsicht behandelt werden. Das muss in allen Ländern getan, bei allen Krisen beachtet werden: Minen können in die Luft gehen, jederzeit. Dafür reichen kleine Fehltritte. Diese zu entschärfen, bleibt die zentrale Menschheitsaufgabe.

Auch jetzt, in Zeiten einer weltweiten Pandemie?

Wir sind nicht nur durch das Virus gefährdet. Neulich hat Erdogan mit Artillerie die Syrer angegriffen und daneben standen russische Soldaten. Was meinen Sie, was passiert, wenn dort mal eine Kugel den Falschen erwischt? Da ist die Situation von 1914, als der Erste Weltkrieg durch das Attentat von Sarajevo ausgelöst wurde, gar nichts dagegen. Diese realen Gefahren müssen wir uns permanent vor Augen halten. Wir müssen mahnen und wir müssen kommunizieren. Wir werden merken: Gegen Krieg gibt es Mittel und irgendwo steht immer ein Schild mit der Aufschrift "Notausgang".

Herr Kluge, vielen Dank für das Gespräch.