Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

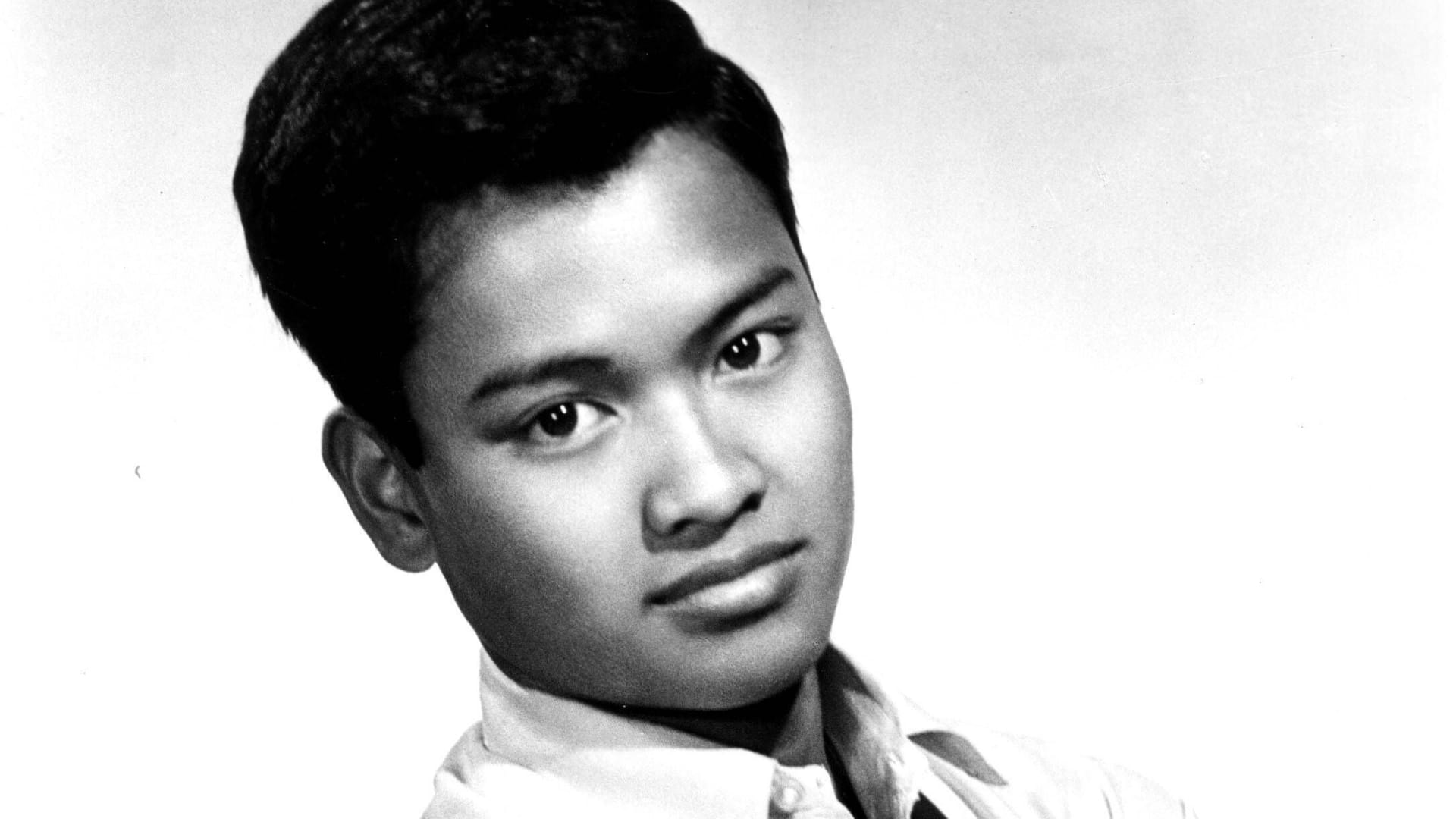

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Gerald Asamoah "Ich werde noch einen schwarzen DFB-Kapitän erleben"

In einer neuen Dokumentation sprechen schwarze deutsche Fußballer über ihre Rassismuserfahrungen. Gerald Asamoah wünscht sich im t-online-Interview, dass daraus ein echter Dialog entsteht.

Er wurde mit Deutschland Vizeweltmeister – und in Cottbus mit Bananen beworfen. Er lief über 270 Mal für den FC Schalke 04 auf – und wurde doch von einem Gegenspieler als "schwarzes Schwein" verunglimpft. Gerald Asamoah hat erlebt, dass jeder Schwarze in Deutschland zum Opfer von rassistischer Gewalt werden kann – selbst, wenn er als Profifußballer das Idol Hunderttausender Fans ist.

Damit ist Asamoah nicht allein. Im Dokumentarfilm "Schwarze Adler" sprechen neben Asamoah eine Vielzahl ehemaliger und aktiver schwarzer Fußballer – von Erwin Kostedde und Jimmy Hartwig bis hin zu Jordan Torunarigha und Jean-Manuel Mbom – über ihre Rassismuserfahrungen in Deutschland. Im t-online-Interview erklärt Asamoah seinen Antrieb, der ihn über den Schmerz sprechen lässt, weist auf den Einfluss und die Kraft der Sprache hin und kritisiert das fehlende Vertrauen in die Kompetenz Schwarzer.

t-online: In den vergangenen Länderspielen standen Antonio Rüdiger, Leroy Sané und Serge Gnabry auf dem Platz. Als wie wichtig schätzen Sie diese Repräsentanz Schwarzer in der DFB-Nationalmannschaft ein?

Gerald Asamoah (42): Ihre schwarze Hautfarbe prägt Kinder sehr. Umso wichtiger ist es, dass sie schon in jungen Jahren Vorbilder in der Nationalmannschaft haben, an denen sie sich festhalten können. Es macht mich stolz, dass es immer mehr dieser Vorbilder im DFB-Team gibt. Dank ihnen können auch diese Kinder davon träumen, auch eines Tages für Deutschland spielen zu dürfen. Da wollen wir doch hinkommen: Dass sich Schwarze, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, uneingeschränkt deutsch fühlen können, dass ihnen dieses Deutschsein nicht mehr nur aufgrund ihrer Hautfarbe abgesprochen wird.

Wie wichtig wäre für diese Entwicklung der erste schwarze DFB-Kapitän?

Ich habe überhaupt keine Bedenken, dass ich einen schwarzen DFB-Kapitän erleben werde. Mit Antonio Rüdiger und Leroy Sané hat die Nationalmannschaft zwei Leistungsträger, denen ich es durchaus zutraue, in den kommenden Jahren ein solches Standing zu entwickeln, dass sie auch die Binde übernehmen.

Den Führungsriegen deutscher Profiklubs fehlt es noch an einer repräsentativen Diversität. Mit Ihnen, Frankfurts designiertem Sportdirektor Ben Manga und HSV-Chefcoach Daniel Thioune fallen einem nur drei schwarze Entscheidungsträger im deutschen Profifußball ein. Woran liegt es, dass nicht mehr Schwarze in verantwortungsvollen Rollen vertreten sind?

Das ist eine schwierige und wichtige Frage. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Schwarzen solche Rollen schlichtweg unterbewusst und bestimmt auch unbewusst nicht zugetraut werden. Und da spreche ich nicht nur von Fußball-Bundesligisten. Es ist also ein grundlegender Wandel nötig. Mich stimmt es jedoch optimistisch, wenn ich sehe, dass Daniel Thioune einen von Deutschlands größten Traditionsvereinen trainiert und Ben Mangas jahrelange herausragende Arbeit in Frankfurt mit einer Beförderung anerkannt wird. Denn das ist es, was ich mir wünsche: Dass Schwarze nichts geschenkt bekommen, aber dass auch ihr Know-how und ihre harte Arbeit erkannt und anerkannt werden.

Diesen Eindruck beschreibt England- und Arsenal-Legende Sol Campbell in einem Interview mit "11 Freunde": dass er trotz seiner 73 Länderspiele und zwei Meistertitel keinen Klub fand, der ihm eine Chance gab, seine Expertise einzubringen. Sind Ihnen ähnliche Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum bekannt?

Als ich dieses Gespräch mit Campbell las, war das ein Erweckungserlebnis für mich. Ich dachte, "Krass, stimmt ja, wie kann es sein, dass ein solcher ehemaliger Weltklasse-Verteidiger einfach keine Chance erhält?" Dann habe ich mich an die Diskussionen um meine Person erinnert. "Warum kriegt ausgerechnet er den Posten?", hieß es da öfter. Bei anderen Personen, die ohne jegliche Erfahrung ins kalte Wasser geworfen worden sind, wurde jedoch oft argumentiert, er werde sich das Wissen sicher mit "Learning by doing" schnell aneignen.

Sie sind seit Februar Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung, ein Posten, den Sie von Sascha Riether übernahmen. Riether war vier Jahre auf Schalke, machte in dieser Zeit nur 23 Pflichtspiele und erhielt den Job trotz fehlender Qualifikation direkt im Anschluss an sein Karriereende. Fühlt man sich da etwas vor den Kopf gestoßen?

Diese Entscheidung wurde von der Vereinsführung damals getroffen und ich habe sie natürlich akzeptiert – ob ich sie verstanden oder gutgeheißen habe, spielt ja jetzt keine Rolle mehr (schmunzelt). Ich bin mir aber sicher, dass diese Entscheidung damals nichts mit meiner Hautfarbe zu tun hatte.

War es der Gedanke, doppelt so gut wie die Konkurrenz sein zu müssen, der Sie angetrieben hat, einen Studienabschluss in Sportmanagement zu erlangen, um so auch auf dem Papier qualifizierter für einen Job nach der aktiven Karriere zu sein als andere Ex-Profis, die eine Funktionärslaufbahn anstreben?

Ich habe in meinem Leben nie etwas geschenkt bekommen, sondern habe mich immer mit meinem Willen und meiner Lernfähigkeit durchgebissen. Ich habe früh verstanden, dass ich mehr investieren muss, dass von mir mehr verlangt wird als von anderen Menschen. Nach meiner Profikarriere habe ich mich selbst hinterfragt und mir neue Ziele gesetzt. Mir war schnell klar, dass ich diese wieder nur mit Leistung und harter Arbeit erreichen könnte. Da war das Studium der selbstverständliche nächste Schritt in meiner Entwicklung. Mir sollte niemand vorwerfen können, dass ich Lücken in meinem Lebenslauf oder meinem Fachwissen habe.

Was hat bei Ihrer Beförderung im Februar überwogen: die Freude über das Erreichte oder der Erwartungsdruck, die eigenen Fähigkeiten nun auch nachweisen zu müssen?

Natürlich hätte ich mir andere Umstände gewünscht, doch trotz aller Schwierigkeiten auf Schalke fülle ich diesen Posten mit größter Freude aus, schließlich geht es hier um meinen Herzensverein. Und ich bin davon überzeugt, dass ich ihm mit dieser Freude, die ich für meine Arbeit habe, und all dem Fachwissen, das ich mir über die Jahre angeeignet habe, helfen werde.

Insbesondere im englischen Fußball wird seit einiger Zeit die sogenannte "Power & Pace"-Diskussion geführt. Stars wie Paul Pogba und Raheem Sterling werfen Medien vor, sie ausschließlich auf ihre Schnelligkeit und Körperlichkeit zu beschränken und damit rassistische Stereotype zu bedienen. Erkennen Sie solche Muster auch in der deutschen Sportmedienlandschaft?

Ich habe mir über diese Thematik lange Zeit keine Gedanken gemacht, bis ich begann, mich in diese Diskussion einzulesen. Und ich muss sagen: Pogba und Sterling haben da schon einen Punkt getroffen. Ein intelligenter, technisch versierter schwarzer Spieler wird nicht wie etwa ein ebenbürtig veranlagter weißer Spieler beschrieben. Schwarze Spieler gelten entweder als "Kraftpakete" oder als "schnelle Flitzer". Kaum ein schwarzer Spieler wird in der Sportpresse als "Regisseur" bezeichnet – nicht einmal Pogba, der der unangefochtene Denker und Lenker in Manchester Uniteds Mittelfeld ist. Ich möchte Journalisten, die solche Stereotype nutzen, nicht an den Pranger stellen oder ihnen vorwerfen, dass sie das bewusst tun, vielmehr sollte es darum gehen, dass man beginnt zu hinterfragen, warum ausgerechnet der Schwarze in einem Team der Schnelle und Starke sein muss.

Sie verlangen also eine gesunde Konfrontation, um mit bestehenden Denkmustern zu brechen?

Zunächst einmal freue ich mich sehr, dass die Jungs mit ihrer Meinung an die Öffentlichkeit gehen und auch Gehör erhalten. Das war lange Zeit alles andere als selbstverständlich. Zu meiner aktiven Zeit haben wir Dinge einfach hingenommen, weil die Akzeptanz für diese Denkmuster noch wesentlich größer war. 2021 sollten wir jedoch so weit sein, dass Spieler eine solche Berichterstattung kritisieren dürfen und in diesem Fall betroffene Journalisten sich und ihre Arbeit auch hinterfragen.

Im Interview mit der "Zeit" berichteten Sie, dass Sie früher von Mitspielern aufgrund ihres muskulösen Körperbaus – in Anlehnung an einen Gorilla – Silberrücken genannt wurden, dies jedoch nicht als Rassismus wahrgenommen haben. Ihr Interviewpartner, Deutschlands erster schwarzer Nationalspieler Erwin Kostedde, sah das anders. Haben Sie nach dem Gespräch noch einmal über die Rolle der Sprache nachgedacht?

Das Gespräch mit Kostedde hat mich zum Grübeln gebracht. Früher habe ich solche Bemerkungen einfach hingenommen und erst wesentlich später begonnen, sie zu hinterfragen. Heute kann ich sagen, dass jemand, der mich als "Silberrücken" bezeichnet, eine Grenze überschreitet und ich ihm dies auch zu verstehen geben würde.

Wie reagieren Sie heute, wenn Sie Fans bei Ihrem alten Assauer-Spitznamen "Blondie" rufen?

Ich finde den Spitznamen immer noch witzig und sehe ihn als Ausdruck Aussauers lakonisch-ironischen Humors. Dass zum Beispiel Hitlers Schäferhund auch "Blondie" hieß – ganz ehrlich, daran hat Assauer ganz sicher nicht einen Gedanken verloren. Wenn mich heute jemand "Blondie" ruft, weiß ich sofort, dass ich es mit einem Schalker zu tun habe, dass diese Person mir nichts Böses will. Von daher würde ich nie jemanden verbieten mich so zu nennen. Dieser Spitzname gehört längst zu mir.

Nun ist es schwierig, mit jedem Fan einzeln zu sprechen und ihm zu erklären, was man als rassistisch auffasst und was nicht. Gibt es Lektüre oder Filme, die Sie empfehlen können, die das Rassismusproblem verständlich abdecken – oder führt am persönlichen Gespräch kein Weg vorbei?

Das persönliche Gespräch ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, wie sich mein Mitmensch fühlt. Mehr verlangen wir Schwarzen auch gar nicht. Wir wollen mit unseren Mitmenschen in den Dialog treten, damit sie uns und unseren Schmerz, den uns Rassismus zufügt, besser verstehen. Dazu gehören auch durchaus unangenehme und zähe Gespräche, die jedoch bitter nötig sind. Ich erkläre Menschen sehr gerne, dass ich ihnen nichts wegnehme, wenn ich sie darum bitte, auf das Wort "N****kuss" zu verzichten und erkläre ihnen auch, warum ich es als beleidigend auffasse. Antworten wie "Aber das haben wir schon immer so gesagt" schrecken mich nicht ab, sondern spornen mich eher an, den Personen aufzuzeigen, dass es an der Zeit ist, dass sie ihre Denkmuster überarbeiten.

Könnte dies auch der größte Erfolg der Dokumentation "Schwarze Adler" sein – dass Personen, durch die Berichte und Erinnerungen von Rassismus Betroffener, beginnen, ihr eigenes Weltbild zu hinterfragen?

Mein Antrieb, Teil der Dokumentation zu sein, ist, ganz offen über meine Rassismuserfahrungen zu sprechen. Es gibt viele Menschen, die Betroffenen sagen, "Stellt euch mal nicht so an, so schlimm ist das doch alles nicht." Dieser Satz verletzt mich immer am stärksten. Er impliziert, dass Betroffene sich etwas ausdenken, übertreiben, Lügner sind. Dadurch, dass in "Schwarze Adler" jedoch nicht nur ich, sondern sowohl Kostedde, Jimmy Hartwig, Otto Addo als auch aktive Spieler wie Jordan Torunarigha und Jean-Manuel Mbom zu Wort kommen und ihre Geschichten mit uns teilen, wir Bilder von rassistischen Attacken zeigen, hoffe ich, dass viele Menschen verstehen, dass Rassismus in Deutschland eine bereits lange und immer noch bestehende Realität ist.