Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Historiker über US-Wahlen "Das kann sich bis zum Bürgerkrieg steigern"

Wahlkämpfe in den USA werden immer aggressiver geführt, auch die Midterms sind davon überschattet. Wie es so weit kommen konnte, erklärt Historiker Volker Depkat.

Nichts fürchteten die Väter der US-Verfassung mehr als einen Demagogen an der Macht. Wie aber schaffte es Donald Trump dann ins Weiße Haus? Weil es den politischen Kräften in den Vereinigten Staaten mehr und mehr an einer grundlegenden Fähigkeit mangelt: der zum Kompromiss. Das sagt mit Volker Depkat ein ausgewiesener Experte der USA und ihrer Geschichte.

Wie Donald Trump die politische Kultur in den USA untergräbt, warum die Verfassungsväter einst Furcht vor der selbst geschaffenen Demokratie hatten und wir die USA trotz aller Probleme nicht unterschätzen sollten, erklärt der Historiker im Gespräch.

t-online: Professor Depkat, im Januar 2021 ließ Donald Trump seine Anhänger das US-Kapitol stürmen, das Land ist nicht erst seitdem gespalten wie selten zuvor. Wie steht es nun kurz vor den sogenannten Midterms um die amerikanische Demokratie?

Volker Depkat: Die Situation ist durchaus kritisch. Joe Biden konnte sein Versprechen, das Land wieder zu einen, nicht einlösen. Was in der kurzen Zeitspanne auch undenkbar gewesen war. Bis heute hält es ein Großteil der Republikaner mit Donald Trump und glaubt seine Geschichte von der gestohlenen Wahl. Der Sturm auf das Kapitol hätte der Paukenschlag sein können, der Republikaner und Demokraten zu einer Annäherung bringt.

Sie hätten diesen Angriff auf die verfassungsgemäßen Institutionen und Verfahren der USA zum Anlass nehmen können, sich über die Grundlagen ihrer Demokratie zu verständigen und gemeinsam klare rote Linien zu ziehen, die definieren, was geht und was nicht. Leider ist genau dies nicht geschehen. Dadurch ist der Verfassungskonsens gefährlich erodiert.

Insbesondere in Zeiten der Krise soll eine Verfassung Stabilität gewährleisten. Ist die der Vereinigten Staaten aus dem Jahre 1787 noch dazu in der Lage? Mit ursprünglich lediglich sieben Artikeln – und nach und nach um 27 Zusatzartikel ergänzt – ist sie recht kurz gehalten.

Sie ist zudem in wichtigen Bereichen ziemlich vage formuliert – was an zentralen Grundsatzkonflikten liegt, die in der revolutionären Gründungssituation der USA im ausgehenden 18. Jahrhundert nicht gelöst wurden. Dazu muss man wissen, dass die heutige Verfassung eigentlich schon die zweite nationale Verfassung der Vereinigten Staaten ist …

… zuvor galten die sogenannten Konföderationsartikel.

Richtig. Diese erste, 1777 vom Zweiten Kontinentalkongress verabschiedete Verfassung konstituierte die USA als einen Staatenbund mit weitreichenden Befugnissen für die Einzelstaaten und einer außerordentlich schwachen Bundesregierung. Dahinter stand die Überzeugung, dass eine zu starke Exekutive, etwa in Form des Präsidenten, der mögliche Beginn einer neuen Despotie und das Ende der individuellen Freiheit sein könnte.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten damals gerade erst im 1783 beendeten Unabhängigkeitskrieg die Herrschaft des britischen Königs abgeschüttelt hatten. Mit der Amerikanischen Revolution war nicht nur die Monarchie, sondern exekutive Macht als solche hoch problematisch geworden.

Volker Depkat, geboren 1965 in El Paso (Texas), lehrt American Studies an der Universität Regensburg. Der Historiker ist Experte für die Politik-, Sozial- und Kulturgeschichte Nordamerikas. 1996 promovierte Depkat über "Amerikabilder in politischen Diskursen. Deutsche Zeitschriften 1789–1830", seine Überblicksdarstellung "Geschichte der USA" erschien 2016.

Allerdings herrschte eine gewisse Unzufriedenheit mit den USA als bloßem Staatenbund.

Richtig. Bald nach 1777 kam es in den noch jungen USA zu einer tiefen ökonomischen, sozialen und politischen Krise, die die gerade erst gewonnene Unabhängigkeit schon gleich wieder zu gefährden schien. Aus diesem Grund arbeiteten die Väter der amerikanischen Verfassung 1787 in einem heißen Sommer in Philadelphia die noch heute gültige Version aus. Die Verfassung von 1787 verwandelte den Staatenbund in einen Bundesstaat.

Das bedeutete die Zentralisierung von Macht in den Händen der nun mit starken Befugnissen ausgestatteten Bundesregierung auf Kosten der Einzelstaaten. Zwei grundlegende Konflikte blieben allerdings unentschieden: Zum einen die Frage der Sklaverei, zum anderen die Frage, wie genau das Verhältnis zwischen Einzelstaaten und Bundesstaat unter der neuen Verfassung zu definieren sei. Letzteres ist bis heute in wesentlichen Punkten ungeklärt – und ein Dauerbrenner der amerikanischen Politik.

Bleiben wir kurz beim ersten Punkt, der Sklaverei: Freiheit und Gleichheit forderten die 13 aufständischen Kolonien in ihrer Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776.

Tatsächlich haben die Verfassungsväter 1787 einen bemerkenswerten ideologischen Spagat absolviert. Sie forderten in der Tat individuelle Freiheit für alle Menschen, verweigerten diese anschließend aber weiten Teilen der Bevölkerung. Schwarze blieben weiterhin versklavt, Frauen wurden Rechte ebenso verweigert wie etwa den Indigenen. Wie aber rechtfertigte man insbesondere die Versklavung der Schwarzen?

Indem man sie nicht als Menschen begriff und ihnen eine Art defizitäre Menschlichkeit unterstellte. Der Anspruch auf Freiheit und Gleichheit galt deswegen für die Schwarzen scheinbar nicht. Das ist ein Grundparadox der amerikanischen Geschichte: Erst erklärten die Amerikaner alle Menschen für frei und gleich geboren, und dann überlegten sie, wer als "Mensch" gelten könne.

Die Geschichte der Sklaverei in den USA endete dann erst am 18. Dezember 1865, als der 13. Verfassungszusatz in Kraft trat.

Und das nach einem langen Bürgerkrieg, der bis heute der blutigste Krieg in der Geschichte der USA ist.

Das Verhältnis zwischen Bundesstaat und Einzelstaaten blieb allerdings weiterhin ungeklärt. War den Verfassungsvätern nicht bewusst, welches Konfliktpotenzial sie damit zukünftigen Generationen auferlegten?

Ja, doch, aber anders wäre die Union nie zustande gekommen. Zu erbittert war der Streit um das Verhältnis von Einzelstaaten und Bundesgewalt, zu groß war die Angst vor einem zu starken Staat. Was den politischen Charakter mancher Ämter und die Aufgaben der Staatlichkeit generell angeht, blieb man deshalb bewusst uneindeutig. Diese Vagheit führte dazu, dass die Amerikaner sich praktisch seit 1787 in einem fortlaufenden Streit darüber befinden, wie die Verfassung denn nun genau zu verstehen sei.

Was die Verfassungsväter auch so gewollt haben: Sie verstanden die Verfassungsordnung der USA als eine Art sich selbst bewegender Maschine, die die Regeln und Verfahren des politischen Prozesses aus sich selbst heraus am Laufen und die verfassungsmäßige Ordnung selbst im Gleichgewicht hielt. Die US-Verfassung bestimmt im Grunde genommen nur die Akteure und die Verfahren der Entscheidungsfindung – die Klärung aller offenen politischen Fragen sollte dem nach den Regeln der Verfassung ablaufenden politischen Prozess sich selbst überlassen sein.

Ein derartiges Verfahren kann allerdings nur funktionieren, wenn die politischen Lager zumindest ein Mindestmaß an konstruktivem Austausch und Toleranz pflegen. In der Gegenwart ist das kaum der Fall.

Heute sind die USA mit Problemen konfrontiert, die die damaligen Verfassungsväter nicht einmal erahnen konnten. Deswegen gingen sie neben dem recht vage formulierten Verfassungstext von einem ungeschriebenen Gesetz aus: Und zwar, dass sich die politischen Akteure auf der Basis eines gemeinsam geteilten Verfassungskonsenses über politische Fragen kompromissorientiert verständigen würden. Dieser Konsens funktionierte wie eine Art politisches Schmiermittel der Verfassung. Das darf man nicht falsch verstehen: Die Verfolgung der eigenen politischen Interessen durch die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure war im Denken der Verfassungsväter vollkommen legitim – aber die Durchsetzung von Partikularinteressen durfte nicht zur Zerstörung des Verfassungssystems an sich führen. Das ist dann aber eine Frage der politischen Kultur, nicht eine Frage der Verfassung, denn dazu steht in ihr nichts.

Zerstörung, nicht Konsens, ist nun aber Donald Trumps Stärke.

Das kann man wohl sagen. Der Konsens, die ungeschriebenen Regeln des politischen Betriebs zu achten und damit die Grundlagen der Verfassung selbst zu erhalten, ist allerdings schon seit mehr als vier Jahrzehnten in einem massiven Prozess der Erosion begriffen. Trump ist nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisberges.

Also erleben die USA gerade weniger eine Verfassungskrise denn eine Krise der politischen Kultur?

Richtig. Donald Trump zerstört die politische Kultur des Konsenses, die allerdings vorher schon im Prozess der Auflösung begriffen war.

Wie weit kann die Eskalation im schlimmsten Fall gehen?

Die amerikanische Demokratie hat ein enormes Potenzial zur Selbstblockade, das sich bis zum Bürgerkrieg steigern kann, wie die Jahre 1861 bis 1865 zeigen. Wobei ich nicht andeuten will, dass ein neuer derartiger Konflikt unmittelbar bevorsteht. Trumps destruktives Potenzial ist aber enorm: Er hatte bereits im Vorfeld der für ihn verlorenen Wahl von 2020 deren Rechtmäßigkeit angezweifelt und damit die Integrität des Abstimmungsprozesses schon infrage gestellt, noch bevor überhaupt gewählt wurde.

Eine provokante Frage: Ist mit Donald Trump nicht genau der Typ Populist an die Macht gekommen, den die Verfassungsväter einst hatten verhindern wollen?

Die Verfassungsväter haben versucht, die Organe, Akteure und Verfahren der amerikanischen Demokratie so einzurichten, dass ein einzelner Amtsinhaber, und sei er auch noch so unfähig, boshaft oder machtbesessen, sie allein nicht würde ruinieren können. Die Idee von der Verfassung als einer sich selbst bewegenden Maschine meint auch, dass sich das politische System selbst immunisiert gegen unfähige Politiker, was auch über lange Zeit sehr gut funktioniert hat.

Trumps Vorgehen ist hingegen schamlos, er stellt die Grundlagen der politischen Ordnung der USA selbst infrage, etwa indem er ohne Beweise von manipulierten Wahlen faselt. Viel besorgniserregender ist aber, dass ganz viele Republikaner und Anhänger Trumps dabei mitmachen. Trump alleine könnte die Verfassung gar nicht ruinieren, so sehr er sich auch anstrengt.

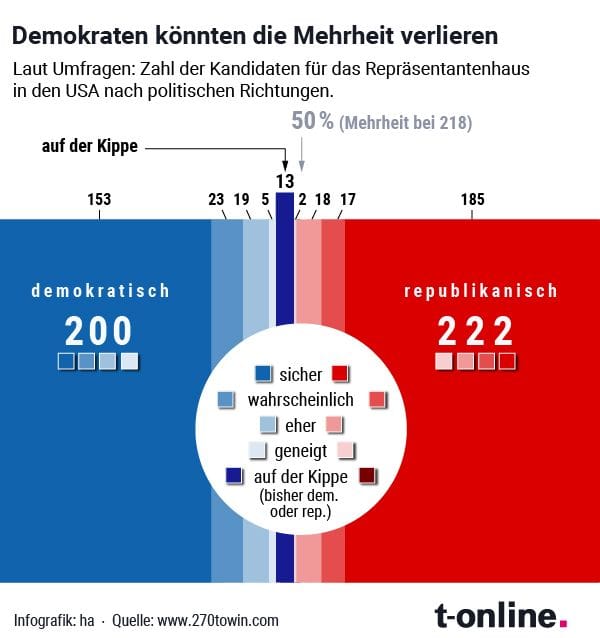

Embed

Bleiben wir beim Thema Wahlen: 2016 hatte die Demokratin Hillary Clinton landesweit rund drei Millionen Wählerstimmen mehr als Donald Trump auf sich vereinen können, Letzterer wurde aber vom Wahlleutekollegium zum Präsidenten erkoren, weil er mehr Staaten gewonnen hatte. Unter demokratischen Gesichtspunkten lässt sich dieses Verfahren durchaus kritisieren.

Absolut. Das sogenannte Electoral College hat eine bemerkenswerte Entstehungsgeschichte – und zwar strebten die Gründerväter der USA keineswegs eine Demokratie an, bei der alle partizipieren konnten. Über Sklaven und Frauen haben wir schon gesprochen, aber auch weite andere, sprich ärmere Teile der Bevölkerung waren zunächst außen vor.

Es bestand also eine Diskrepanz zwischen den in der Verfassung niedergeschriebenen Idealen der jungen Vereinigten Staaten und der Realität. Allerdings kam es zu einer beeindruckenden Dynamik, denn mehr und mehr Menschen, die vom politischen Prozess ausgeschlossen waren, reklamierten im Verlauf der Zeit Freiheit und Teilhabe auch für sich. So kam es zu einer fortlaufenden Demokratisierung der Demokratie in der USA, ein Prozess, der bis heute nicht abgeschlossen ist.

Das Wahlleutekollegium war und ist also in gewisser Weise ein Ausdruck des Misstrauens der amerikanischen Elite gegen das Volk.

Das ist richtig. Den George Washingtons, Thomas Jeffersons und anderen wohlhabenden und gebildeten revolutionären Führungseliten wurde die breite Mitbestimmung des Volkes dann doch irgendwann etwas unheimlich – wer weiß, wer da auf einmal mitregieren könnte. So wollten sie denn zwar ein System, das auf Volkssouveränität und Mehrheitsrecht beruhte, gleichzeitig aber sollten die Verfahren der repräsentativen Demokratie in den USA sicherstellen, dass nur die "richtigen" Leute mitbestimmten – und das waren lange Zeit die "Männer von Besitz und Ansehen".

Zugleich hat es etwas mit dem föderalen Prinzip zu tun, dass die Staaten eine derart große Rolle dabei spielen, wer gewählt wird. Für Deutschland mit seinem Verhältniswahlrecht ist es ungewohnt, aber in den Vereinigten Staaten gilt eben: "The winner takes it all". Wer auch immer in einem Bundesstaat siegt, gewinnt ihn ganz und gar, die unterlegenen Stimmen sind verloren – selbst wenn es 49 Prozent sind.

Wäre denn eine Reform des Wahlrechts in der Vereinigten Staaten in der näheren Zukunft überhaupt denkbar?

Das kann ich mir nicht vorstellen. In Europa hält man die amerikanische Gesellschaft oft für geschichtsvergessen, aber das ist sie keineswegs. Man ist stolz auf die Traditionen. Eine Reform des überlieferten Wahlsystems ist deswegen recht unwahrscheinlich, zumal ich im Moment wirklich keine Mehrheiten für ein solches Vorhaben sehe. Im Gegenteil, die Amerikanische Revolution spielt immer noch eine ganz zentrale Rolle. Was wollten die Gründerväter? Wie müssen wir diese Verfassung lesen? Das sind beides aktuelle Fragen in den USA.

Der Oberste Gerichtshof tendiert angesichts der erzkonservativen Übermacht mittlerweile zu einer wortwörtlichen Auslegung der Verfassung, einer engen Lesart.

Ja, für diese Juristen ist nur das rechtskonform, was explizit in der Verfassung steht, was also ausdrücklich von ihr geregelt wird. Für sie ist die Verfassung geradezu die Bibel, eine Art heiliger Text, der im Hinblick auf seine ursprüngliche Intention befragt werden müsse. Die Gründerväter gelten in dieser Sichtweise schon fast als eine Art Halbgötter der Demokratie – mit Heiligenschein und allem Drum und Dran. Die deutlich erkennbaren Demokratiedefizite der USA werden in der näheren Zukunft auch deswegen sicher nicht angegangen.

Die Art, wie der US-Präsident gewählt wird, ist aber nur der eine Kritikpunkt. Auch die Tatsache, dass jeder Bundesstaat unabhängig von seiner Bevölkerungszahl zwei Senatoren in den Kongress entsendet, wird bisweilen kritisiert.

Den US-Senat isoliert zu betrachten, wird der Sache aber nicht gerecht. Innerhalb des Kongresses ist er ohne das Repräsentantenhaus nicht denkbar, beide Kammern müssen Gesetzesvorhaben zustimmen. Das Repräsentantenhaus wird entsprechend der Bevölkerungszahl in den Einzelstaaten gewählt.

Es gibt für die beiden Kammern des US-Kongresses also zwei unterschiedliche Repräsentationsprinzipien: Im Senat, in dem jeder Bundesstaat über zwei Senatoren verfügt, herrscht das Prinzip der Gleichheit; jeder Bundesstaat hat zwei Vertreter, egal wie groß oder bevölkerungsreich er auch immer sein mag. Im Repräsentantenhaus sind die Bundesstaaten gemäß ihres Bevölkerungsproporzes repräsentiert. Je mehr Menschen in einem Bundesstaat leben, desto mehr Delegierte entsendet er ins Repräsentantenhaus.

Die "kleinen" Gründungsstaaten der USA hätten der Verfassung auch gar nicht zugestimmt, wenn nicht jeder von ihnen zwei Stimmen wie die "Großen" erhalten hätte.

Eine aus Sicht der "Kleinen" durchaus nachvollziehbare Position, ja.

Zumindest ist die Beteiligung bei Präsidentschaftswahlen oftmals ziemlich niedrig: 2020 waren 66 Prozent geradezu rekordverdächtig.

In den USA wird am Wahltag traditionell über viel mehr Ämter und Dinge abgestimmt als in Deutschland: Präsidenten, Senatoren und Abgeordnete werden vom Volk gewählt, aber auch etwa Sheriffs und Richter. Dazu kommen allerlei Volksbegehren, von den Gouverneuren und Parlamentariern innerhalb der Bundesstaaten selbst noch ganz abgesehen. So wird auch bei den nun anstehenden Midterms fleißig über alles Mögliche abgestimmt – viele Wählerinnen und Wähler räumen dabei dem, was direkt in ihrer Stadt oder ihrem Staat geschieht, mehr Priorität ein als der Wahl des Präsidenten. Washington ist aus Sicht ganz vieler Amerikaner buchstäblich weit weg. Das ist sicherlich eine potenziell gefährliche Haltung, aber auch ein von der Verfassung garantiertes demokratisches Recht.

Eine letzte Frage: Wird die US-Demokratie auch ihre derzeitige Krise heil überstehen?

Im Augenblick kann ich keine Entwicklungen erkennen, die die alte politische Kultur des Konsenses und der Suche nach Konsens wiederherstellen könnten. Aber andererseits feiern die USA in vier Jahren das 250. Jubiläum ihrer Unabhängigkeitserklärung. Im Laufe dieser 250 Jahre hat die amerikanische Demokratie schon viele Krisen überstanden. Es ist zu früh, sie abzuschreiben.

Professor Depkat, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Volker Depkat via Videokonferenz