Bundesrat stimmt zu Für Angehörige von Flüchtlingen bleibt die Grenze zu

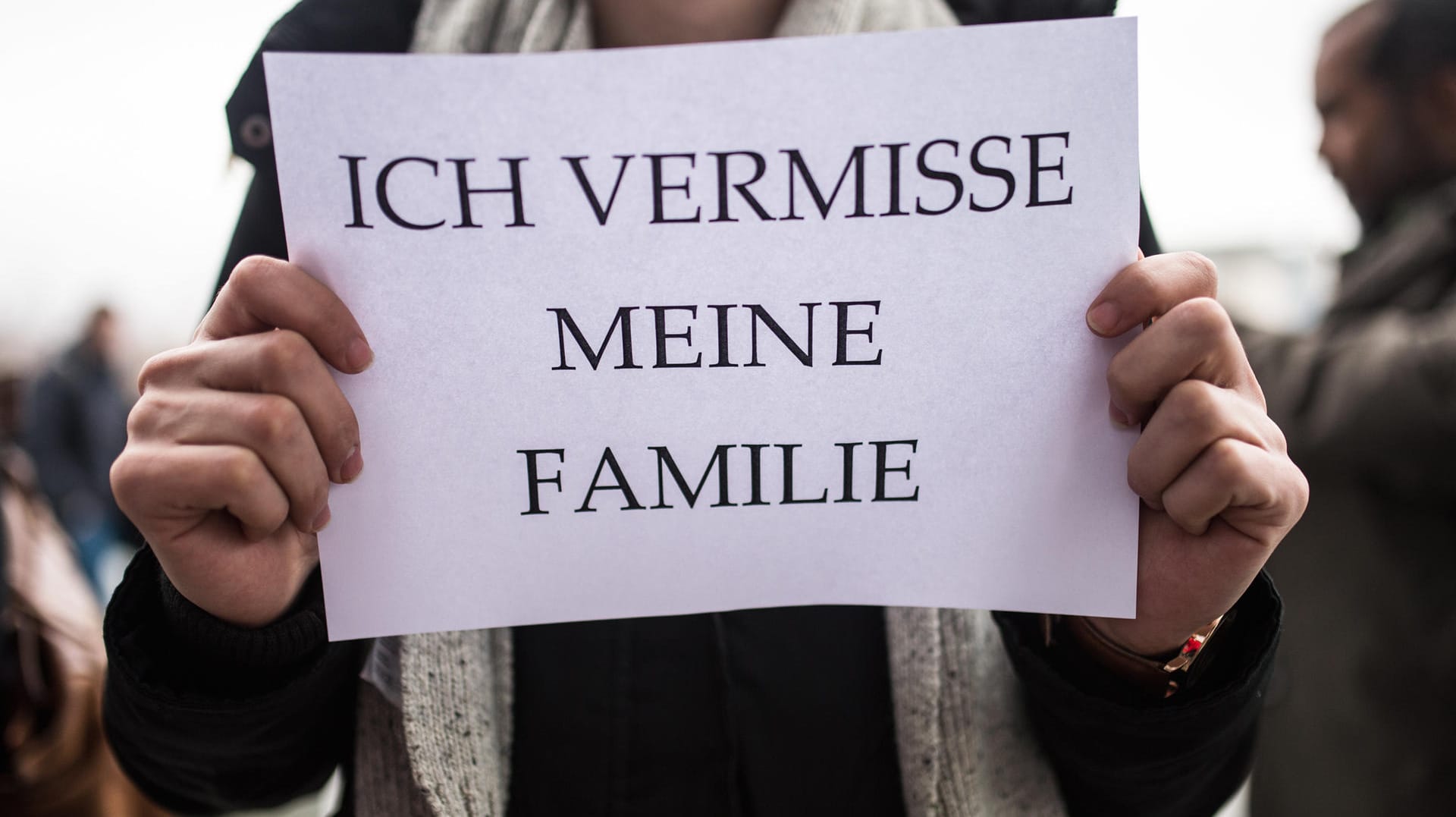

Flüchtlinge dürfen ihre Familien nicht nach Deutschland holen. Der Bundesrat hat den Stopp beim Familiennachzug bis August gebilligt. Es war nicht das einzige Gesetz, mit dem sich das Länderparlament am Freitag beschäftigte.

Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bleibt bis Ende Juli ausgesetzt. Ab 1. August soll es für diese Gruppe nur in sehr begrenztem Umfang möglich sein, enge Angehörige nach Deutschland nachzuholen. Der Bundesrat ließ die Gesetzespläne am Freitag passieren. Schleswig-Holstein hatte dafür plädiert, das Vorhaben vorerst zu stoppen und den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anzurufen. Das Land konnte für diesen Vorstoß aber nicht die nötige Mehrheit erreichen – obwohl auch aus anderen Bundesländern Kritik an der Regelung kam.

De Maizière: "Kluger und ausgewogener Kompromiss"

Sogenannte subsidiär Schutzberechtigte dürfen seit März 2016 keine Angehörigen mehr nach Deutschland nachholen. Die große Koalition hatte den Anspruch darauf damals angesichts sehr hoher Flüchtlingszahlen für zwei Jahre ausgesetzt: bis Mitte März 2018. Nun bleibt den Betroffenen dies auch für viereinhalb weitere Monate komplett verwehrt. Unter ihnen sind besonders viele Syrer.

Das Bundesinnenministerium argumentiert unter anderem, wegen des vorübergehenden Bleiberechts habe diese Gruppe keinen generellen Anspruch darauf, Angehörige nachzuholen. Der geschäftsführende Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte, mit der Bundesratsentscheidung sei der Weg frei für den "klugen und ausgewogenen Kompromiss". Es gebe künftig ein begrenztes Kontingent "statt Ansprüche einer nicht vorhersehbaren Zahl von Antragstellern".

Auch ab August bleibt Familiennachzug stark begrenzt

Union und SPD hatten sich bei ihren Koalitionsverhandlungen vorab auf den Kompromiss zum Familiennachzug verständigt, um kurz vor Ablauf der Frist Mitte März eine Übergangsregelung auf den Weg zu bringen. Ab 1. August soll einer begrenzten Zahl von bis zu 1000 Familienangehörigen pro Monat der Nachzug wieder erlaubt werden, also maximal 12.000 pro Jahr. Wie genau sie ausgewählt werden, ist unklar. Ein genereller Anspruch auf Familiennachzug ist für diese Gruppe also auch mit der Neuregelung nicht vorgesehen. Der Staat kann Betroffenen aus dieser Gruppe dann eine Aufenthaltserlaubnis geben, muss es aber nicht.

Zusätzlich sollen Härtefälle berücksichtigt werden. Außerdem haben die Bundesländer auch in Zukunft die Möglichkeit, aus humanitären Gründen zusätzlich Flüchtlinge aufzunehmen. Details der Neuregelung wollen Union und SPD noch klären, sofern es zu einer weiteren großen Koalition kommt. Dazu ist ein weiteres Gesetz geplant.

Menschenrechtsorganisationen und Sozialverbände verurteilen die Beschränkung des Familiennachzugs seit langem und reagierten enttäuscht auf die Bundesratsentscheidung. Sie halten die Regelung für unbarmherzig, familienfeindlich und unvereinbar mit Grundrechten.

Auch Vertreter anderer Länder äußerten sich kritisch zur Begrenzung des Familiennachzugs und werteten diese als Integrationshindernis. Wegen interner Differenzen in ihrer jeweiligen Landesregierung mussten sie sich aber enthalten. Dies gilt etwa für die rot-rot-grüne Koalition in Berlin. Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Europasenator Klaus Lederer (Linke) kritisierten, die Aussetzung des Familiennachzugs sei falsch. Eigentlich sei dies auch die gemeinsame Haltung der Berliner Landesregierung. Der SPD sei die Treue zur geplanten großen Koalition im Bund aber wichtiger gewesen.

Bundesrat macht Weg für Wildschweinjagd frei

Die umstrittene Entscheidung zum Familiennachzug war nicht das einzige Thema, mit dem sich der Bundesrat am Freitag beschäftigte: So gab das Länderparlament den Weg frei, künftig Jagd auf bisher noch unter Schutz stehende Wildschweine zumachen. Damit soll die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland verhindert werden. Dafür werden Schonzeiten aufgehoben. Für jüngere Tiere bis zwei Jahre ist die Jagd schon jetzt ganzjährig möglich.

Außerdem plädiert der Bundesrat für ein härteres Strafrecht gegen Hackerangriffe. Die Länderkammer beschloss am Freitag einen Gesetzentwurf, mit dem der neue Straftatbestand "digitaler Hausfriedensbruch" eingeführt werden soll. Mit der Vorschrift soll der unerlaubte Zugriff auf fremde Computer, Smartphones, Webcams und Navigationssysteme mit einem Freiheitsentzug von bis zu zehn Jahren geahndet werden.

Gaffer sollen härter bestraft werden können

Auch Gaffer sollen härtere Strafen befürchten müssen. Die Länder wollen sensationsgierigem Fotografieren und Filmen von Todesopfern bei Unfällen unter Strafe stellen. Der Bundesrat beschloss, einen entsprechenden Gesetzentwurf erneut in den Bundestag einzubringen. Demnach sollen Aufnahmen von Toten mit bis zu zwei Jahren Gefängnis oder Geldstrafe geahndet werden. Bisher ist dies nur für lebende Menschen geregelt. Schon der Versuch, wenn Gaffer bei Unglücken zum Beispiel ihr Handy zücken, soll künftig strafbar sein.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, es gehe auch um Abschreckung. "Was Gaffer in Deutschland regelmäßig tun, ist unverantwortlich, menschenverachtend und abscheulich." Es seien Fälle bekannt, in denen Menschen über Facebook vom Tod eines Angehörigen bei einem Unfall erfahren hätten und nicht von der Polizei. "Wir tun dies im Interesse der Opfer und zum Schutz ihrer Würde", sagte Pistorius.

Die Länderkammer hatte schon 2016 einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, das Parlament griff diesen Aspekt aber vor der Bundestagswahl nicht auf. Dadurch war der Vorstoß hinfällig geworden, so dass die Länder nun einen neuen Anlauf gestartet haben.

Außerdem will der Bundesrat durch eine Gesetzesänderung dafür sorgen, dass Extremisten künftig nicht mehr so leicht an Waffen kommen. Zuständigen Behörden sollen vor der Erteilung eines Waffenscheins Auskünfte von Verfassungsschutzbehörden einholen dürfen. Dies sei insbesondere dann sinnvoll, wenn der Antragsteller polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten ist, aber die Verfassungsschützer schon Erkenntnisse über ihn haben.

- dpa, AFP